L’impossible conciliation

Après le 19 mars, des négociations sont engagées entre le Comité central et les élus de Paris, pour éviter la guerre civile. Elles sont rendues inutiles par l’intransigeance de Versailles. Dès le 20 mars, le président de l’Assemblée Jules Grévy dénonce le « gouvernement factieux » de Paris et ajoute :

La force restera au droit. La représentation nationale saura se faire respecter.

Le lendemain, Jules Favre met les points sur les i et fustige « la guerre civile ouverte, audacieuse, accompagnée du meurtre lâche et du pillage dans l’ombre ». Il surenchérit :

Que l’émeute le sache bien, si l’Assemblée est à Versailles, c’est avec l’esprit de retour, pour combattre l’émeute et la combattre résolument.

Difficile d’être plus clair…

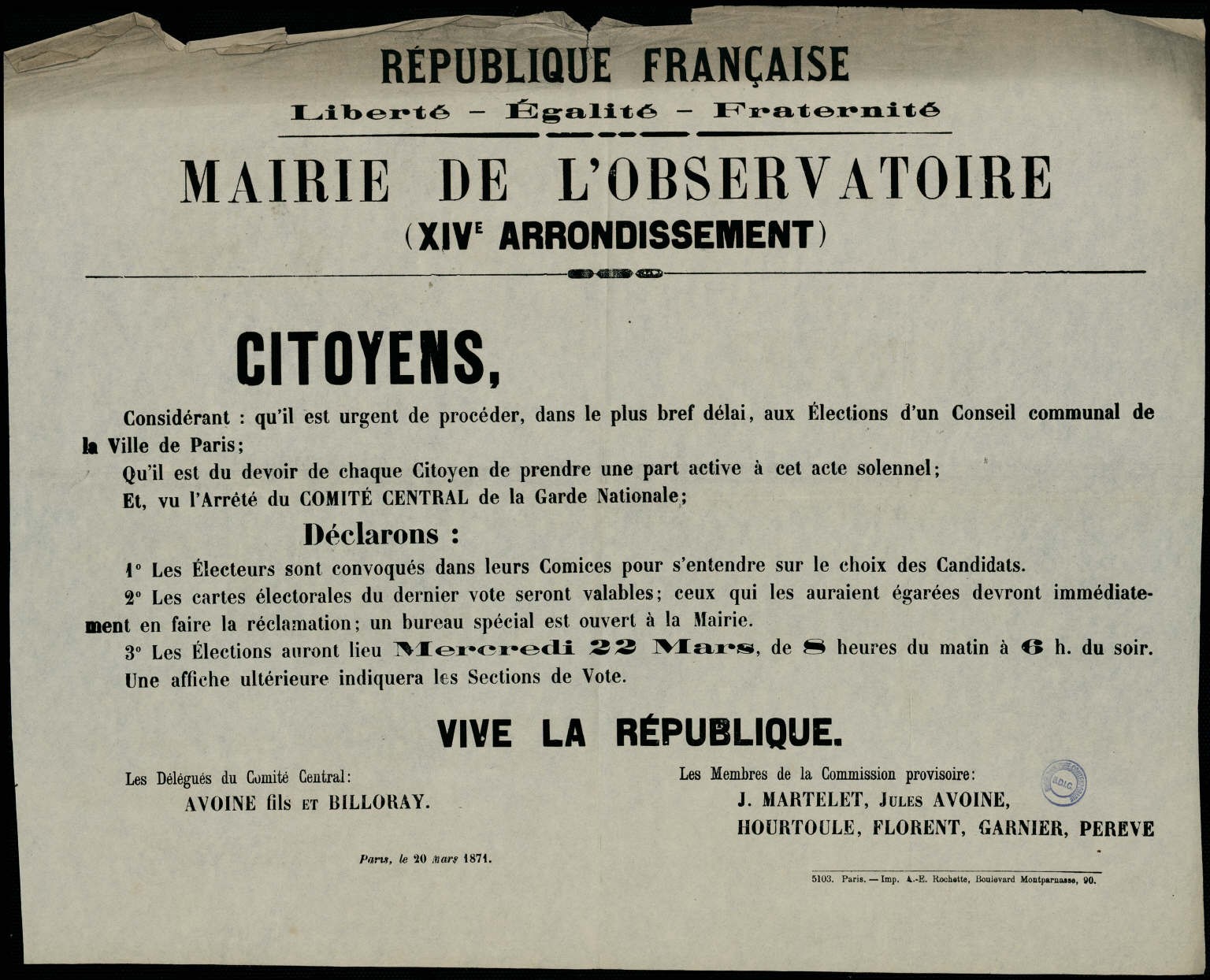

Les 20 mars, on annonce la tenue d’élections pour désigner la nouvelle assemblée :

Elles ne peuvent avoir lieu, du fait de la pression exercée par les partisans de Versailles qui appellent aussitôt au boycott. Le 22 mars, à l’appel de plusieurs journaux, quelques centaines d’ « amis de l’ordre » manifestent place Vendôme et se heurtent aux gardes nationaux. Une fusillade éclate qui fait plusieurs morts.

Pour le Comité central, la responsabilité en incombe entièrement aux manifestants. Un rapport officiel est rédigé à la demande de l’Hôtel-de-Ville. Le voici, tel que le reproduit dans ses mémoires[1] Pierre Vésinier, responsable de l’édition du Journal officiel :

Dès le 22 mars les amis de l'ordre, résolus à commencer la lutte, à provoquer à la guerre civile et à l'effusion du sang, avaient organisé des rassemblements nombreux et des manifestations contre le Comité Central, afin de tenter un coup de main au nom de l'ordre si la chose leur était possible.

À une heure et demie la manifestation, qui se massait depuis midi sur la place du Nouvel Opéra, s'est engagée dans la rue de la Paix. Dans les premiers rangs, un groupe très-exalté, parmi lequel les gardes nationaux ont reconnu MM. Heckeren, De Coetlogon, et H. de Pène, anciens familiers de l'empire, agitait violemment un drapeau sans inscription. Arrivée à la hauteur de la rue Neuve Saint-Augustin, la manifestation a entouré, désarmé et maltraité deux gardes nationaux détachés en sentinelles avancées. Ces citoyens n'ont dû leur salut qu'à leur retraite ; et, sans fusils, les vêtements déchirés, ils se sont réfugiés sur la place Vendôme. Aussitôt les gardes nationaux, saisissant leurs armes, se sont portés immédiatement en ordre de bataille jusqu'à la hauteur de la rue Neuve des Petits-Champs.

La première ligne avait reçu l'ordre de lever la crosse en l'air si elle était rompue, et de se replier derrière la troisième ; de même pour la seconde ; la troisième seule devait croiser la baïonnette, mais recommandation fut faite de ne pas tirer. « Le premier rang de la foule, qui comptait environ 800 à 1 000 personnes, se trouve bientôt face à face avec les gardes nationaux. Le caractère de la manifestation se dessine alors nettement. On crie dans les rangs des prétendus gens de l'ordre : « À bas les assassins ! » « À bas le Comité Central de la garde nationale ! » Les gardes nationaux républicains sont l'objet des plus grossières insultes. On les appelle, « Assassins ! brigands ! lâches ! »

Des furieux saisissent les fusils des gardes nationaux, arrachent le sabre d'un officier. Les cris redoublent. La manifestation se transforme en véritable émeute. Un coup de revolver tiré par cette bande de furieux féroces, s'intitulant eux-mêmes défenseurs de l'ordre, atteint à la cuisse le citoyen Majournal, lieutenant d'état-major de la place, membre du Comité Central.

Le général Bergeret, commandant la place, accourt au premier rang dès le début, et fait sommer les émeutiers de se retirer. Dix sommations légales sont faites, pendant près de cinq minutes on entend les roulements des tambours prescrits par la loi. Les défenseurs de l'ordre y répondent par des cris, des injures, et des coups de feu. Deux gardes nationaux tombent grièvement blessés. Cependant, leurs camarades hésitent à tirer sur les émeutiers assassins, et dé- chargent leurs fusils en l'air.

Les insurgés réactionnaires enhardis se précipitent sur leurs trop indulgents adversaires, s'efforçant de les désarmer et de rompre leurs lignes. Mais à la fin les gardes nationaux républicains, à bout de patience et de longanimité, forcés de se défendre sous peine de se voir massacrés, font usage do leurs armes. Aux premiers coups de feu qui retentissent et qui sont dirigés sur les émeutiers, ces derniers se dispersent subitement et se sauvent en tous sens.

Le général Bergeret fait alors immédiatement cesser le feu. Tous les officiers joignent leurs efforts à ceux du général, et se précipitent au-devant de leurs hommes pour arrêter l'effusion du sang. Eh bien, pendant ce temps-là quelques coups de fusils retentissent encore ; ce sont des prétendus défenseurs de l'ordre, cachés et embusqués dans les maisons, qui assassinent lâchement les gardes nationaux qui ne tirent plus sur eux et sur leurs complices.

Deux véritables défenseurs de l'ordre dans le bon sens de ce dernier mot, les citoyens Wahlin et François, appartenant aux 7e et 215e bataillons républicains, ont été tués, et neuf de leurs collègues, les citoyens Majournal, Cochet, Miche, Ancelot, Legat, Reyer, Pingamot, Train, et Laborde, ont été grièvement blessés.

Les prétendus hommes d'ordre, coupables de cette lutte sanglante, ont aussi eu des morts et des blessures à déplorer. Le premier atteint mortellement qui a été porté à l'ambulance du Crédit Mobilier, est le Vicomte de Molinet, frappé à la tête et par derrière, au premier rang des insurgés. Il est tombé au coin de la rue de la Paix et de la rue Neuve des Petits- Champs, la face contre terre, du côté de la place Vendôme. Le Vicomte de Molinet a certainement été tué par les émeutiers ; car, s'il eut été atteint en fuyant, son corps serait tombé dans la direction du Nouvel Opéra. On a trouvé sur lui un poignard fixé à sa ceinture par une chaînette. Un grand nombre de revolvers et de cannes à épées appartenant aux émeutiers ont été ramassés dans la rue de la Paix et portés à l'état-major de la place.

Le docteur Ramlow, chirurgien-major du camp de Toulouse, domicilié 32, rue de la Victoire, et les médecins Nolé, Pannard, Dolle, Trélat, Leclerc, sont accourus pour donner leurs soins aux blessés et ont signé les procès-verbaux. Les valeurs trouvées sur les émeutiers ont été placées sous enveloppes scellées et déposées à l'état- major de la place. C'est grâce au sang-froid et à la fermeté du général Bergeret, qui a su contenir la juste indignation des gardes nationaux, que de plus grands malheurs ont pu être évités.

Le général américain Sheridan, d'une fenêtre de la rue de la Paix, a observé ces tristes événements, et a attesté que les premiers coups de feu ont été tirés par les hommes de la manifestation, qui s'intitulaient mensongèrement les amis de l'ordre.

Le lendemain, 23 mars, tandis qu'un certain nombre des gardes nationaux, partisans du Comité Central, traversaient paisiblement la rue de Valois traînant après eux deux fourgons remplis de fusils, les gens de l'ordre, bien supérieurs en nombre, les entourent aussitôt sans les prévenir, tirent dessus plusieurs coups de fusils, en blessent trois, en font prisonniers 22, en désarment 50, et leur enlèvent les deux voitures pleines d'armes. Cette agression coupable jette une grande panique dans le quartier, les magasins sont aussitôt fermés et les rues deviennent désertes.

Comme le 18 mars et comme toujours, le 22 et le 23 les prétendus défenseurs de l'ordre ont été les agresseurs ; ce sont eux qui les premiers ont provoqué à la guerre civile et versé le sang. »

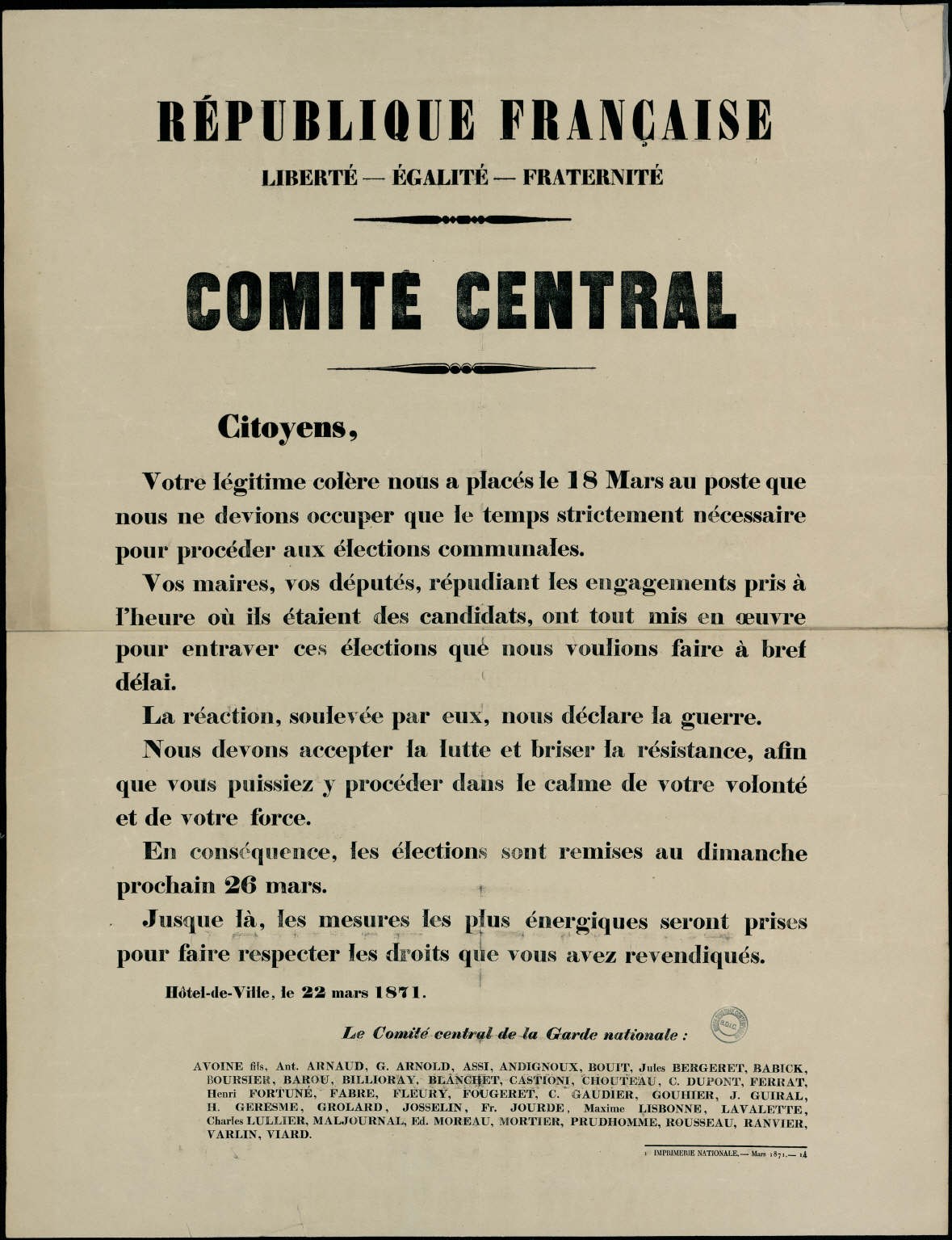

Ce même 22 mars, le Comité central avait confirmé la tenue des élections, désormais fixées au 26.

Le 22 au soir, un Comité secret de l’Assemblée de Versailles[2] refuse toute concession aux Parisiens. Le lendemain, les députés réservent une bronca à la délégation des élus parisiens qui, ceints de leur écharpe, viennent tenter une ultime conciliation. Bien plus tard, le député de la Dordogne, l’historien Martial Delpit[3], reprochera aux maires d’avoir fait au Comité central trop de concessions sur les franchises communales. Cette défaillance, dira-t-il, « a failli avoir des conséquences dramatiques pour notre malheureux pays, en donnant une ombre de légalité au régime de la Commune ».

À l’issue du Comité secret du 22 mars, Georges Clémenceau avait lancé à la majorité qui venait de repousser les propositions de compromis :

Vous serez responsables de ce qui va suivre.

Il n’imaginait pas à quel degré d’horreur atteindrait le « ce qui va suivre » de la fin mai…

Notes

[1] Pierre Vésinier, Histoire de la Commune de Paris, Londres, 1871

[2] La Révolution avait retenu le principe de la publicité des séances de la représentation nationale. Les régimes suivants s’en sont écartés et ont institué la procédure des « comités secrets » réunis exceptionnellement en cas de crise. Il y eut ainsi quatre comités secrets du Parlement entre le 13 août 1870 et le 22 mars 1871.

[3] En juin 1871, il sera le rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur l’insurrection du 18 mars.

Le 18 mars 1871 vu de Marseille

Des Marseillais avides de nouvelles, une presse marseillaise variée et abondante

Les évènements du 18 mars 1871 à Paris et leur suite ont un grand retentissement à Marseille où la population suit de près les nouvelles venant de la capitale.

Mais comme c’est alors le cas pour les autres villes de province, elles arrivent avec un certain décalage dans le temps. Si le télégraphe permet à la presse locale de diffuser rapidement les dépêches dites « électriques » qui annoncent en quelques phrases certains faits importants ou les communiqués officiels, le plus souvent les reportages et les témoignages détaillés ne peuvent être lus que deux ou trois jours plus tard. Dans la dernière période de l’Empire et plus encore depuis le 4 septembre 1870, les journaux marseillais foisonnent. Mais il s’agit pour la plupart de modestes feuilles d’opinion, qui faute de moyens financiers doivent se contenter de répéter les articles émis par les journaux parisiens ou ceux que vend l’agence Havas un peu partout en France. Les titres les plus importants proposent des revues de presse étoffées, ont des correspondants réguliers dans la capitale et publient quand ils arrivent les témoignages qu’on leur envoie. Ainsi la presse marseillaise ne peut offrir à ses lecteur le détail de cette journée parisienne décisive qu’ à partir du 22 mars.

Quelques grands titres se partagent l’essentiel du lectorat et recouvre le spectre politique de la ville :

La Gazette du Midi est le puissant organe des légitimistes et des catholiques ; Le Sémaphore de Marseille est le journal des armateurs et des hommes d’affaires socialement conservateurs, souvent orléanistes ou libéraux, tandis que les Républicains plus ou moins modérés se retrouvent dans Le Petit Marseillais ; enfin les Républicains radicaux lisent Le Peuple alors que les révolutionnaires, les socialistes, les membres de l’Internationale et les ouvriers préfèrent souvent L’Egalité … Le récit et les commentaires de chacun d’eux traduisent ,bien sûr, cette partition politique qui n’interdit pas les échanges. Car à Marseille, le débat est intense, chaque camp lit la presse de l’autre, la cite abondamment ou lui répond, les journalistes se connaissent tous et s’estiment souvent. Quelques extraits de journaux donnent une idée de l’affrontement de ces différents points de vue.

La Gazette du Midi et Le Sémaphore contre « la République de Montmartre »

La Gazette du Midi s’indigne contre les Parisiens depuis le début du mois. Le Sémaphore, reprenant les articles des journaux conservateurs, et avant même d’apprendre les évènements du 18 mars se préoccupe surtout des intérêts des affaires commerciales et financières de ses lecteurs. Selon lui, le gouvernement de Thiers se doit de régler rapidement l’« affaire de Montmartre » en sévissant contre « les agitateurs de Belleville et de Montmartre » (édition du 18 mars 1871).

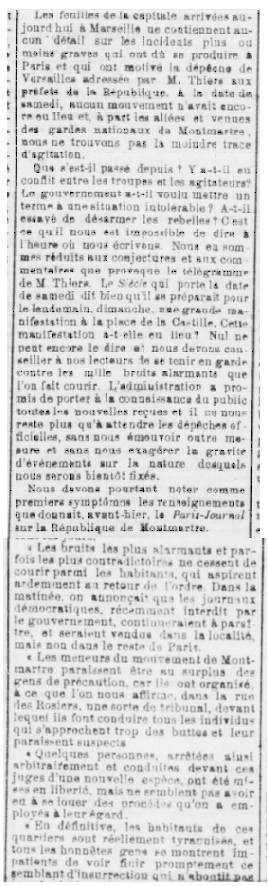

Et lorsque les premiers bruits de cette fameuse journée arrivent, portés par les journaux parisiens, sa une traduit l’inquiétude de l’opinion marseillaise devant le manque de nouvelles précises, tout en condamnant d’ores et déjà « la République de Montmartre », estimant les habitants de ces quartiers « tyrannisés » (édition du 21 mars 1871).

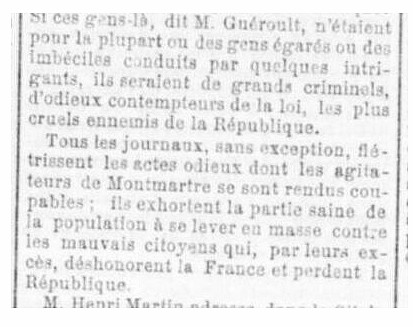

Comme celle du Petit Marseillais (extrait 1), son édition du 22 mars relate enfin tous les détails, essentiellement à partir du récit publié dans Paris-Journal et des autres titres parisiens désormais disponibles, le tout parsemé de commentaires souvent négatifs (extrait 2): les insurgés se font traiter de « fous » et de « mauvais citoyens » :

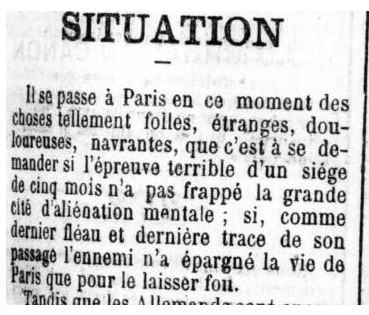

L’Égalité accuse Thiers et défend Paris

À l’opposé, L’Égalité relate les faits avec mesure, les analyse lucidement et propose des solutions. Si lui aussi exprime son indignation à propos de l’exécution des deux généraux, il cherche à comprendre la cause profonde de la rébellion et dénonce les responsabilités d‘Adolphe Thiers, les provocations de son gouvernement et de l’Assemblée nationale. C’est ce que montre son bel éditorial du 22 mars 1871, dont voici la transcription des extraits les plus significatifs :

Marseille, le 21 mars 1871

Les provocations monarchiques ont produit l’effet prévu.

Le sang des Français a coulé dans les rues de Paris sous les yeux des vainqueurs prussiens […]

Paris venait de donner à la France son unique moyen de salut en arrêtant à lui seul pendant cinq mois et demi l’invasion prussienne […] Il voulait une énergique résistance et l’affermissement de la République. On a cédé sans qu’a son avis les moyens de lutte aient été assez sérieusement employés ; on a composé une Chambre monarchique […]

Qu’a-t-on fait pour le calmer ?

L’Assemblée a voulu lui enlever son titre historique de capitale […], elle a voulu siéger hors de ses murs, elle a forcé des députés patriotes à donner leur démission. M. Thiers […] a maintenu le gouvernement de Paris du général Vinoy, le séide du coup d’Etat, le fusilleur des paysans bas-alpins. Il a confié le commandement de la Garde Nationale au général d’Aurelle de Paladines, dont les sentiments anti-républicains sont bien connus […] Il a supprimé six journaux accusés selon lui de pillage : toujours des insultes au lieu de raisons. Il a confié la police à un colonel de gendarmerie détesté par le peuple. Enfin on a fait éclater la guerre civile en hâtant la solution de la question de Montmartre.

Chacun s’attendait à une solution pacifique. Paris s’était couché tranquille […] Aucune proclamation n’avait été faite, car comme le fait remarquer Le Pays, les proclamations ont suivi l’acte au lieu de le précéder. Les proclamations enfin connues et que l’on trouvera plus loin, n’ont pas apaisé la population […]

Comme d’habitude, la première victime a été un Républicain. Clément Thomas, rédacteur du National sous Louis-Philippe, bientôt représentant du peuple, général de la garde nationale en 1848 et en 1870, a été arrêté par de misérables assassins et fusillé contre un mur malgré les efforts, nous dit Le Gaulois, d’un Garibaldien qui se trouvait là. Le Général Lecomte a été tué avec.

[…] Quelle est donc la situation actuelle ?

Evidemment un gouvernement a été installé à Paris. L’Assemblée nationale s’est réunie à Versailles hier, comme le montre la dépêche datée du 20, à 3 heures 50 du soir. Il y a donc scission absolue entre Paris et le Gouvernement. Cet état ne peut se prolonger un seul jour.

Quelle est donc la solution possible et convenable ?

Elle s’impose à tous les bons esprits. Que l’Assemblée déclare sa mission terminée. Elle l’est, terminée, et dépassée ; car on ne lui avait pas demandé la guerre civile. Qu’une Constituante soit convoquée, puisqu’on professe un si grand et si récent amour du suffrage universel. Que l’on fortifie le gouvernement par l’adjonction de quelques noms républicains qui rassurent l’opinion publique contre ces tentatives de restauration monarchique annoncées avec tant d’imprudence et d’impudeur. Et les plus grands malheurs pourront être évités.

Que ne pouvons-nous faire entendre notre voix à une assemblée provocatrice, à un gouvernement entraîné, maladroit, à des députés dont le silence est un malheur public en ce moment terrible, à des hommes que la douleur et l’indignation égarent. Nous interromprions notre deuil pour leur crier de toutes les forces de notre âme : songez, songez que vous êtes Français, que l’ennemi est là, devant vous, et qu’il s’agit de sauver ce qui reste de la France…

GILLY DE LA PALUD

(L’orthographe d’origine est respectée mais les phrases sont regroupées en paragraphes pour en faciliter la lecture)

Sources :

Journaux marseillais du 18 au 26 mars 1871 : Le Sémaphore de Marseille, Le petit Marseillais (consultables sur Galica.fr) – Gazette du Midi, l’Egalité, archives municipales de Marseille.

Bibliographie : Des journaux et de hommes, du XVIIIème au XXIème siècle à Marseille et en Provence, Constant Vautravers et Alex Mattalia, Avignon, 1994.