Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

En septembre 1905, naît la Fraternelle, société renommée des anciens combattants de la Commune, après vingt années d’instabilité. Malgré l’affirmation de Lucien Descaves dans son roman Philémon (1), et reprise par la suite (2), la Fraternelle n’existe pas depuis 1889, comme le révèle la presse de l’époque. Au contraire, quatre groupements au moins se sont succédé non sans difficulté pendant cette période.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

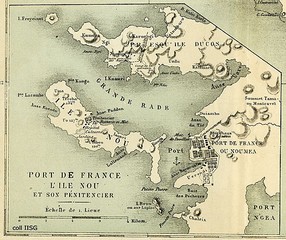

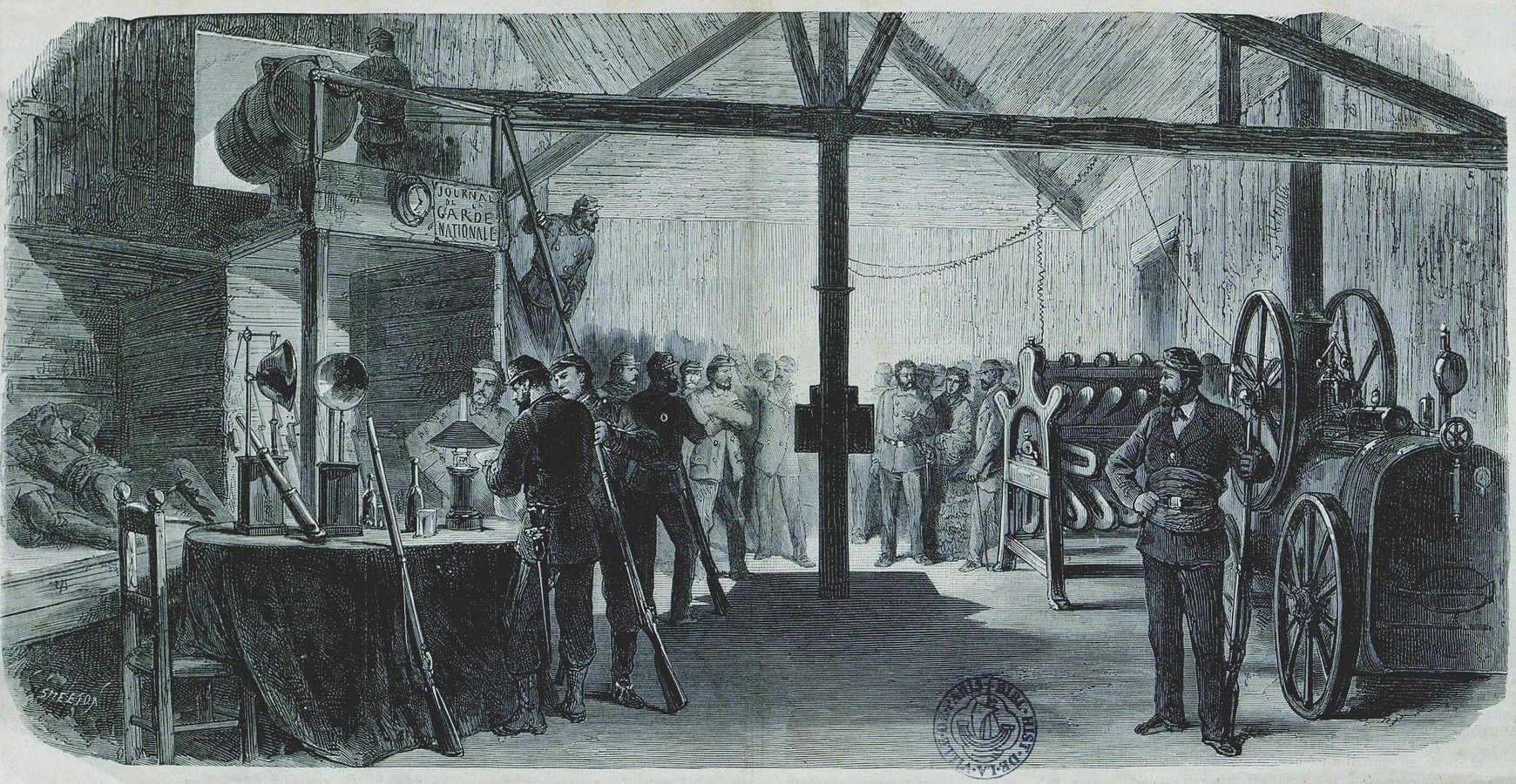

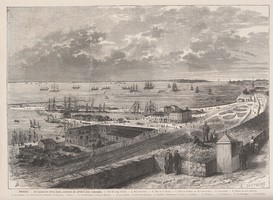

Seuls les déportés simples de l’Ile des Pins eurent suffisamment de liberté pour pouvoir envisager de créer des journaux au bagne. Il n’en allait évidemment pas de même à la presqu’île Ducos, malgré la présence d’Henri Rochefort et Louise Michel. Et surtout pas à l’Ile Nou, « l’enfer du bagne ».

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

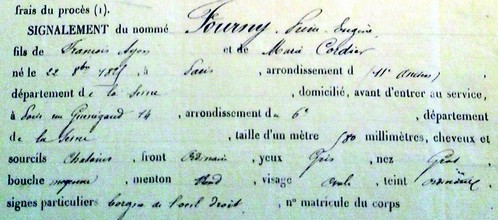

Combien sont-ils, les exilés de la Commune, à rejoindre clandestinement la France avant les lois d’amnistie de 1879 et 1880 ? Ils semblent avoir été peu nombreux, étant donné les risques encourus. Une recherche dans les archives a révélé justement le cas de deux combattants fédérés issus de la même famille, le père et le fils Fourny. Bravant l’interdit, ils ont rejoint Paris séparément, à quelques années d’intervalle.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

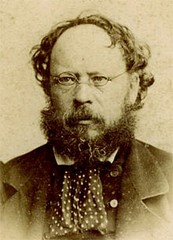

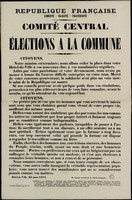

Après 1868 et la très relative libéralisation de l’Empire, c’est par la presse que les républicains reprennent l’offensive. Entre 1868 et 1869, on observe la naissance de 144 titres nouveaux, avec une tendance nette à la radicalisation des opinions hostiles au régime. La presse républicaine en bénéficie. La Lanterne (1868), puis La Marseillaise (1869) d’Henri Rochefort et Le Combat (1870) de Félix Pyat font partie de ces journaux, amplement diffusés, qui n’hésitent pas à se réclamer des réformes profondes que réclame la société moderne, et parfois veulent faire des indécis « des socialistes malgré eux » (La Marseillaise, 19 décembre 1869).

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

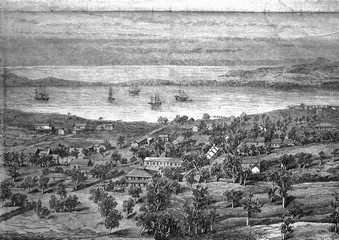

Il y a précisément un siècle, Albert Londres réunissait dans Au bagne les articles qu’il avait adressés au Petit Parisien depuis Cayenne. Son enquête sur la transportation – qui ne doit pas être confondue avec la déportation – connut un énorme retentissement en révélant « l’absolue folie » de cette peine instaurée en 1854 afin de purger la métropole de ses « indésirables ». À partir de 1867, en raison de l’état sanitaire en Guyane, ravagée par les fièvres, les condamnés « européens » seront systématiquement dirigés vers la Nouvelle-Calédonie (1). De 1864 à 1897, date de la « fermeture du robinet d’eau sale », exigée par son gouverneur, la colonie pénale du Pacifique reçut 21 204 forçats : parmi eux 326 communards, soit 8 % des exilés politiques.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Louis Eugène Gaultier de La Richerie quitta le service actif en 1880, année où Édouard Manet s’attelait à une composition représentant six hommes gagnant un trois-mâts ancré en rade de Nouméa. Pour le malheur de l’ancien gouverneur de Nouvelle-Calédonie, se trouvait parmi les évadés Henri Rochefort, dont la notoriété lui fut fatale. Exécutant zélé, quoique parfois sceptique, des directives ministérielles, La Richerie servit de bouc émissaire. Aussi, avant sa mort en 1886, veilla-t-il

« à transmettre intact à ses enfants le patrimoine de son honneur ».

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

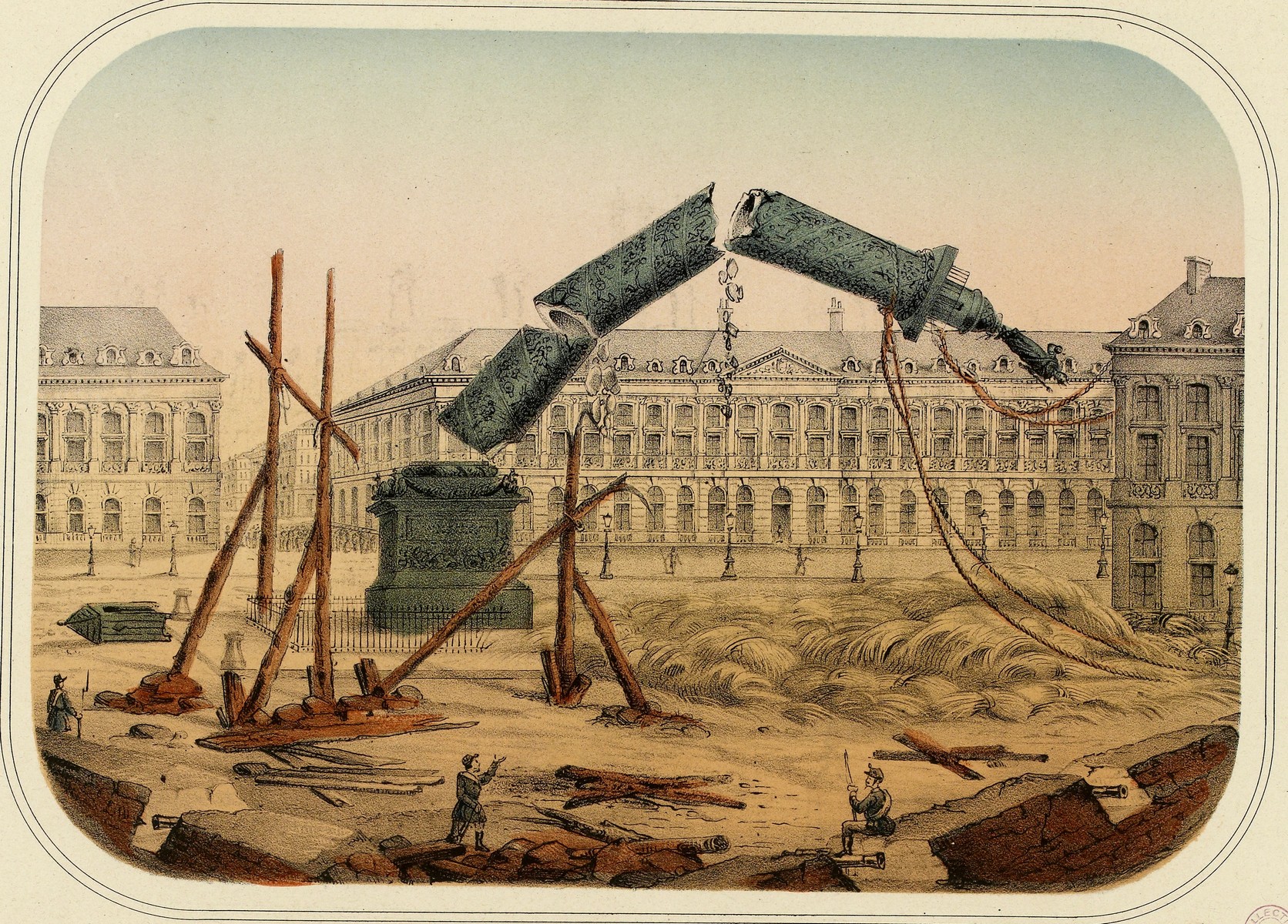

Sur nombre de photographies de la place Vendôme, notamment celles de Bruno Braquehais, figure, avant et après la destruction de la colonne, le 16 mai, une installation singulière qui ne semble guère avoir retenu l’attention. Un placard publicitaire la désigne comme une barricade faisant partie d’un

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

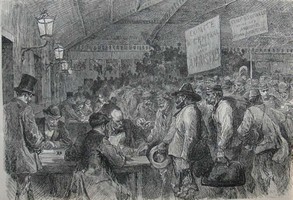

Des milliers de communards ont traversé la Manche pour fuir la répression et trouver refuge quelque part en Grande-Bretagne. Quelques-uns se sont réfugiés dans des villes provinciales, telles que Manchester, Nottingham, Edimbourg, Clapham, Newcastle. Cependant, le plus grand nombre — plus de 3500 — s’est installé à Londres. À l’époque, Londres est une ville d’accueil et de liberté pour les réfugiés. Mais pour les communards parisiens, il faut survivre dans cette ville anglo-saxonne : problèmes de logement, de travail (d’où l’enjeu de la langue) et même de subsistance pour beaucoup.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

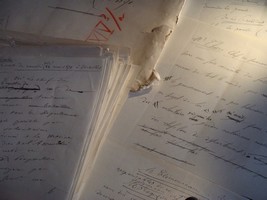

Lors d’un séjour dans la maison familiale en Anjou, Thierry de Bresson retrouve une malle très ancienne dans le grenier. Au moins 150 ans. Il l’ouvre et … découvre la malle au trésor.

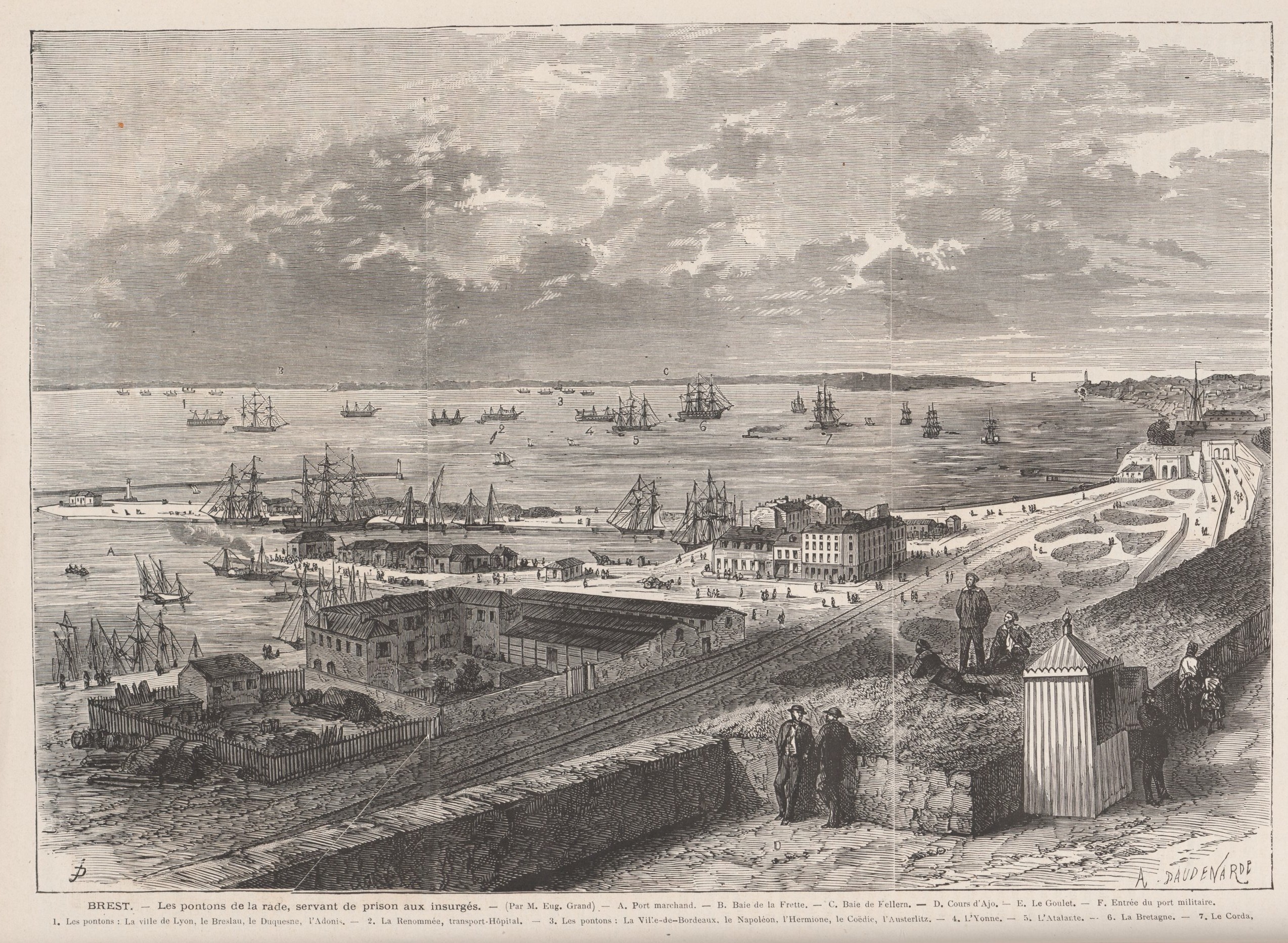

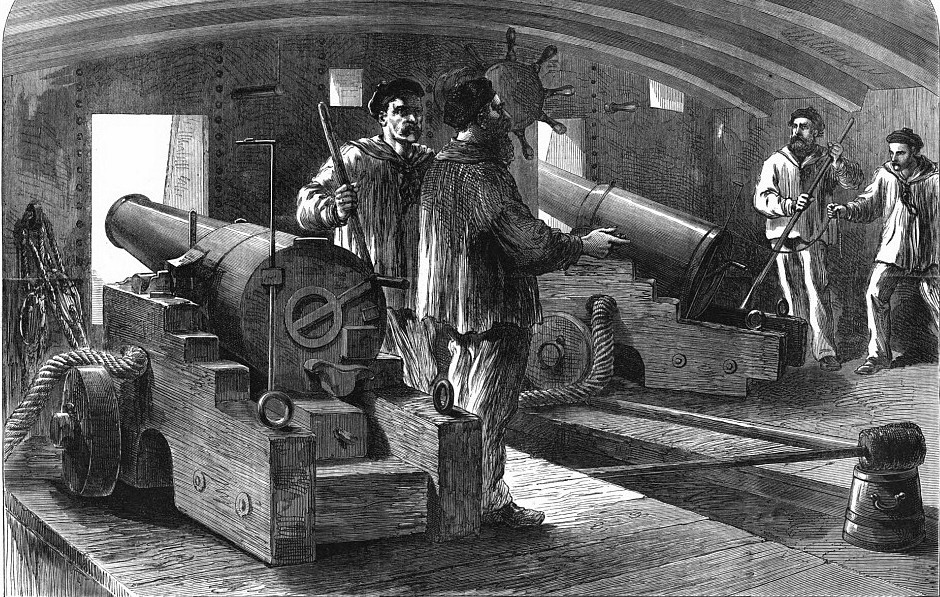

Elle contient tous les documents d’un arrière-grand-père, fourrier (soit secrétaire militaire) du commandant en chef des navires dans la rade de Brest. Douze navires qui allaient accueillir plus de 10 000 communards (ou soupçonnés de l’être) immédiatement après la Semaine sanglante. Parmi eux, 150 enfants.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

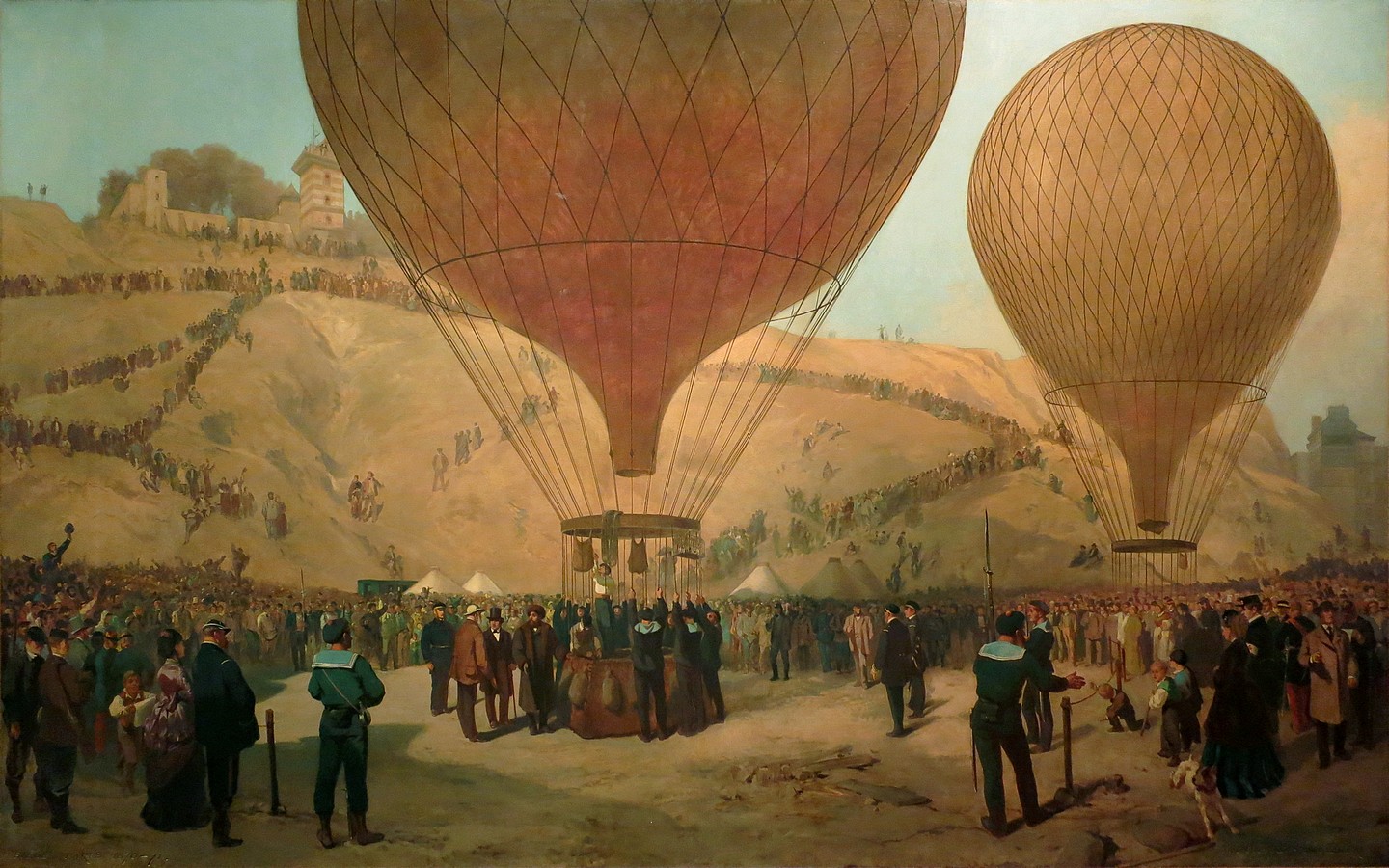

Le 18 mars, la Commune est déclarée. Le 20 mars 1871, une trentaine de ballons qui avaient été utilisés lors du 1er siège sont ramenés de province par les aéronautes Gabriel Mangin et Louis Mutin-Godard. Ils sont entreposés dans les locaux de l’administration des Postes, situés au 61 du quai de Grenelle.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Dans un article du Harper’s Magazine de 1941, Stefan Zweig s’attarde sur « un petit épisode, le plus souvent négligé », qui lui sembla

« complètement invraisemblable : le jour dramatique de l’exécution de Louis XVI, à un jet de pierre de la place de la Concorde et de la guillotine, se trouvait pendant tout ce temps toute une série de personnes sur la rive de la Seine, en train de pêcher à la ligne durant cette heure historique inoubliable, avec autant d’insouciance que n’importe quel jour ordinaire ».

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Si je parle de moi pour parler de lui… et de la Commune

Il a été dit que la Commune n’était pas ou peu enseignée mais il n’en fut pas ainsi pour moi. Si j’ai oublié des propos tenus par une institutrice des années 1950, j’ai retenu une formule sur Adolphe Thiers : « Oh ! Le méchant homme ! ». Certes… Après 1968, j’ai repris des études d’histoire à Paris 8-Vincennes qui draina enseignants et étudiants motivés par un autre type d’enseignement. J’y ai notamment suivi les cours de Jean Bruhat qui me proposa une recherche sur « Les survivances de la Révolution française dans Le Vengeur », journal de Félix Pyat, élu de la Commune. Dans le jury de soutenance il y avait Jacques Rougerie qui, selon Bruhat, préparait une thèse sur l’histoire de la Commune.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

À la proclamation de la Commune, les responsables de la Monnaie de Paris quittent leurs postes et rejoignent Versailles. Les communards prennent alors possession de ce bâtiment millénaire, le 4 avril. Zéphirin Camélinat, un ouvrier bronzier et l'un des principaux dirigeants syndicaux des ouvriers du bronze, est nommé à sa tête par le Comité central de la Garde nationale.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

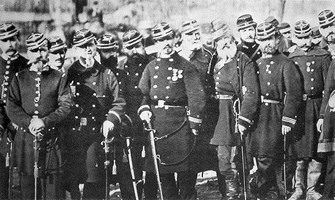

Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Rapidement le conflit tourne à la catastrophe pour la France. Deux jours après la défaite de Sedan et l’abdication de Napoléon III, Paris s'insurge et la Troisième République est proclamée avec la formation d’un gouvernement de Défense nationale qui décide de continuer la guerre. La place de Paris est renforcée avec des unités provenant de la France entière.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

UNE HISTOIRE DE PILES ET D’ÉTINCELLES

Créée le 22 avril 1871, la Délégation scientifique de la Commune de Paris, dirigée par François Parisel, se donna pour objectif de développer les moyens que la science pouvait mettre au service de la guerre. Elle tenta de créer des armes dévastatrices en mobilisant chimistes, aérostatiers, artilleurs et mécaniciens. À la mi-mai, elle annonça la création d’une équipe de fuséens, pour le maniement des fusées de guerre, et une autre d’électriciens pour les feux électriques. Nous nous proposons d’explorer l’histoire de cette dernière.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

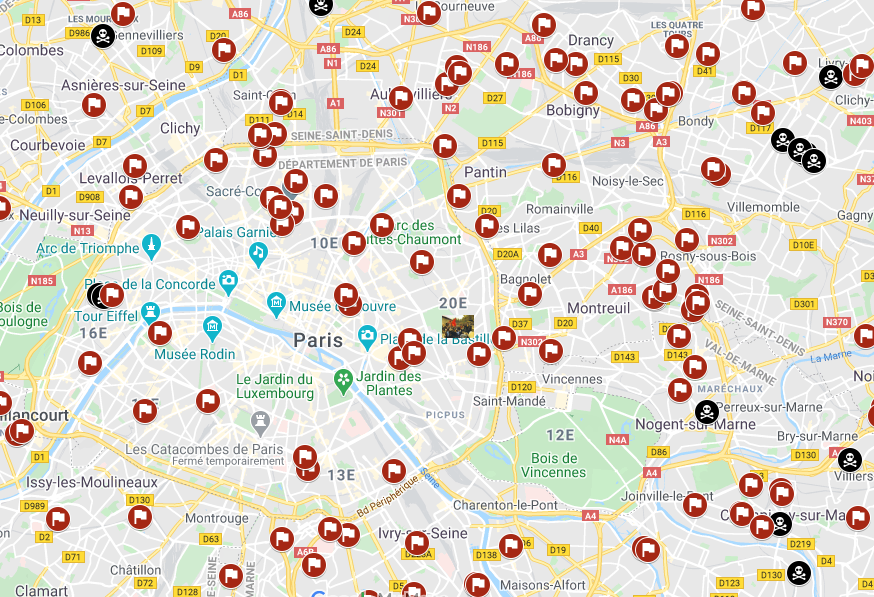

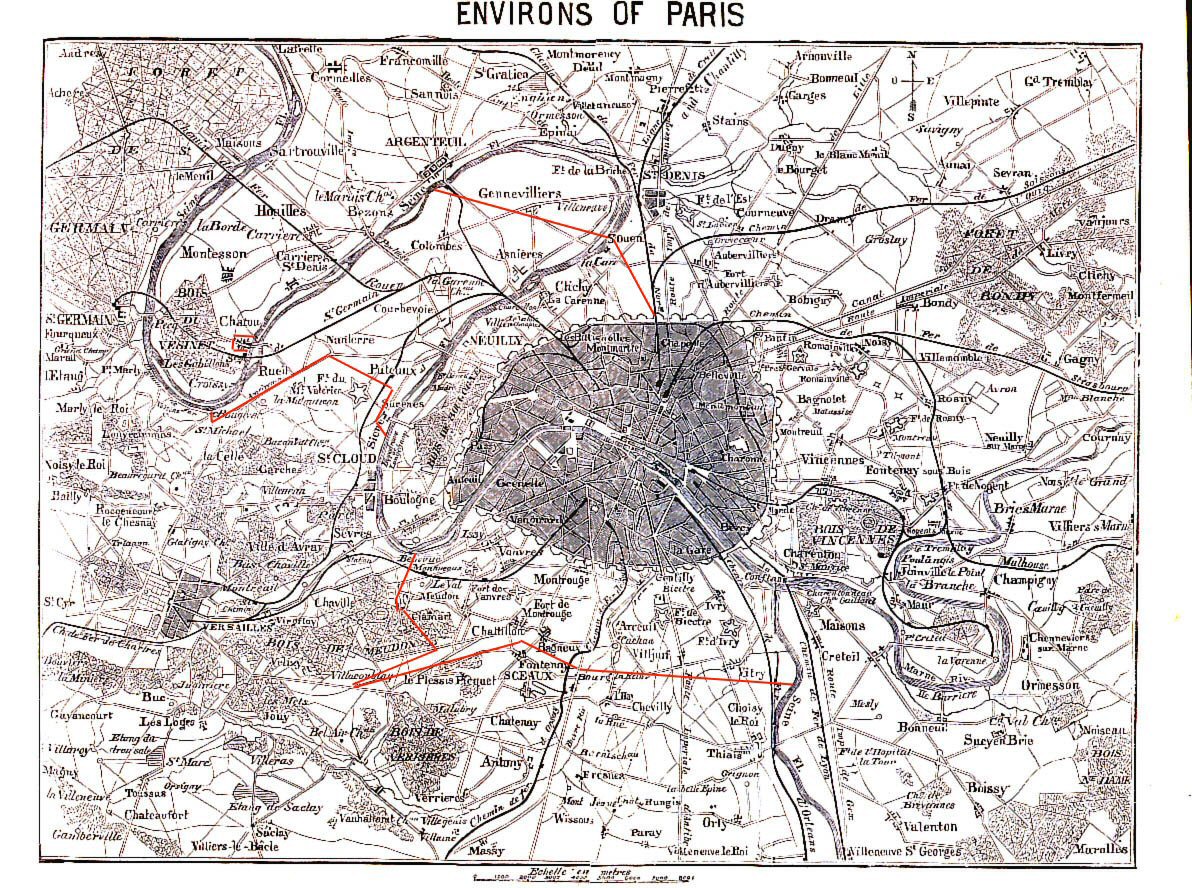

Carte de la progression (tracé en rouge) des Communards après leurs premières percées vers Versailles.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Grâce à l’important travail de recensement des mentions de la presse d’époque et des témoignages des survivants de la Commune effectué par Michèle Audin, un pré-inventaire des lieux d’enfouissement des Fédérés a pu être réalisé par le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Quelque 125 lieux ont été identifiés, principalement dans Paris intra-muros (103), ainsi que sur les territoires des 18 communes avoisinantes suivantes :

.jpg)

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

On sait que la Danaé fut le premier bâtiment qui embarqua des déportés en avril 1872, que la Guerrière, qui lui succéda, emporta le plus fort contingent, soit 680 communards, que Louise Michel et Henri Rochefort voisinèrent sur la Virginie, et qu’au total, quelque 3 850 condamné(e)s à la déportation en enceinte fortifiée et à la déportation simple furent embarqué(e)s sur 12 transports différents à destination de la Nouvelle-Calédonie, mais le retour des survivant(e)s n’a pas suscité le même intérêt. En prenant comme exemple les rapatriements effectués par le Tage en 1877, 1879 et 1880, trois épisodes peuvent être distingués.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

L’histoire des révoltes montre les luttes incessantes de la paysannerie consciente contre l’ordre des dominants. Au moment de la Commune de Paris, trois Français sur quatre sont des ruraux. Pourtant le rendez-vous manqué avec cette paysannerie est un fait déterminant. Des jalons historiques permettent de faire cette histoire, par une approche rigoureuse à même d’appréhender sa réalité.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

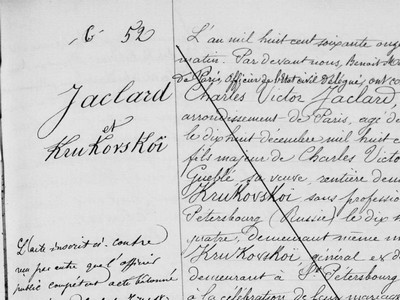

Après les élections du 26 mars 1871 les élus de la Commune de Paris exercèrent leur fonction de maire et, à ce titre, rédigèrent et établirent les actes d’état-civil (naissances, mariages, décès).

Après l’écrasement de la Commune, la répression féroce du gouvernement de Thiers s’exerce jusque dans les actes d’état-civil. La loi du 19 juillet 1871 annule tous les actes enregistrés sous la Commune à partir du 18 mars 1871. Ce sont les actes dits « bâtonnés » car rayés d’un trait sur le registre.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

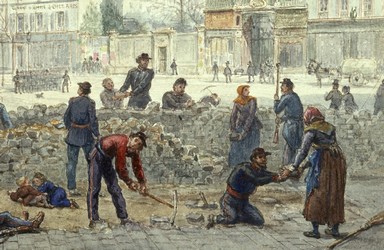

Le mardi 11 avril se tient dans un café de la rue du Temple une réunion de femmes dans le but d’organiser dans chaque arrondissement des comités pour les citoyennes résolues à soutenir et défendre la cause de la Commune, soit dans le service des ambulances, soit en formant des corps réguliers pour construire des barricades et s’y battre — si nécessaire.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La prérogative d’annuler, de réduire ou de modifier les peines infligées aux quelque 10 000 condamnés de la Commune de Paris a été dévolue à une commission des grâces de juillet 1871 à mars 1876, avant de redevenir un privilège exclusif du chef de l’État, selon la tradition française. Quoi qu’il en soit, pendant près d’une décennie, les mesures de « clémence » n’ont pas toujours contribué à atténuer les épreuves expiatoires qui paraissaient soumises à une rigoureuse hiérarchie.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

À partir de l’année 1852 on assiste à une véritable renaissance du mouvement ouvrier. De 1859 à 1864, on voit se multiplier les organisations ouvrières de consommation et de production sous l’influence des idées de Proudhon. Parallèlement des grèves ont lieu en 1862, 1863 et 1864 à Paris, Lyon, Marseille, dans le Pas de Calais …

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Avant la constitution en novembre 1881 d’une société au but « exclusivement humanitaire », des communards fraîchement amnistiés ont cherché, en se regroupant dès leur retour en France, à bâtir une force politique. À partir de la presse du moment et des archives de la préfecture de police (Arch. PPo), il est possible de reconstituer une histoire longtemps ignorée (1). Qui sont ces « survivants de la Commune », pour reprendre le titre de l’ouvrage du journaliste Ch. Sincholle (1885) ? Et comment expliquer l’échec politique d’un « parti de la Commune » ?

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

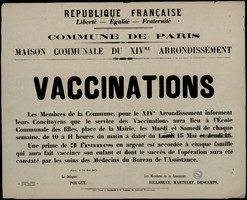

En mai, alors que les troupes versaillaises sont aux portes de Paris, la mairie de 14e arrondissement organise une campagne de vaccination gratuite. Il s’agit de la seule connue à cette date : la vaccination contre la variole.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Nous terminons cette série qui nous aura conduits de 1861 à 1870, vers la Commune. Combien de fils multiples se sont ainsi entrecroisés pour arriver à tisser le drapeau rouge qui allait flotter 72 jours sur Paris !

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

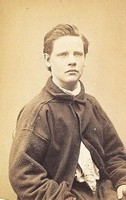

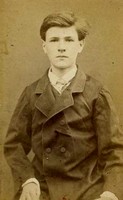

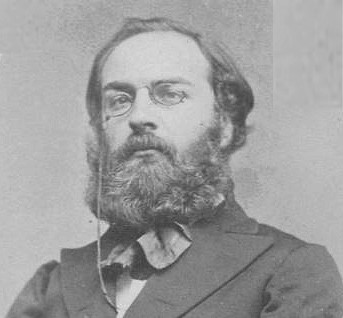

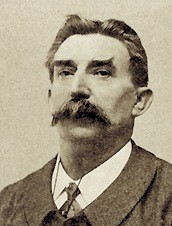

Dans le bulletin n°74, 2 photos prises par Eugène Appert, celle en couverture montre Damour et page 4 celle de Carme, aucune précision sur les prénoms.

Quelques recherches plus tard ont permis d’identifier ces deux personnages.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Publication d’une étude de Laurent Bastard, ancien directeur du Musée du Compagnonnage de Tours, sur les compagnons et la Commune. Cet article reprend le texte de la conférence qu’il a donnée lors de la visite de notre association, au cours de son voyage à Tours, le 5 octobre 2019 (La Commune n°80).

Partie 1

Le compagnonnage est un terme générique qui recouvre en réalité une grande diversité d’associations, de métiers et encore plus d’individus. C’est une institution ancienne, apparue à la fin du Moyen Âge, dans un but d’assistance mutuelle (c’est l’ancêtre des sociétés de secours mutuels), de défense des intérêts ouvriers (c’est l’ancêtre des syndicats), de perfectionnement professionnel (par le voyage ou tour de France, l’étude) et de perfectionnement moral.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

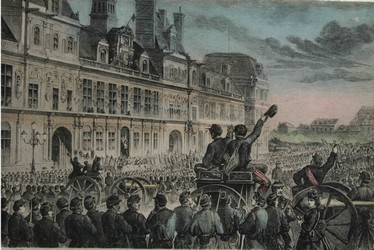

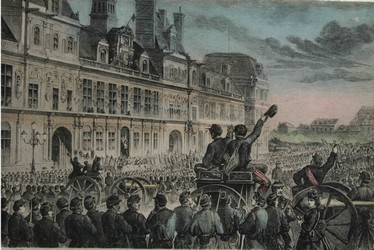

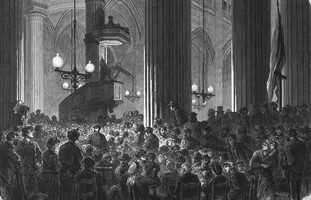

Le 28 mars 1871, la Commune est officiellement proclamée devant une foule joyeuse rassemblée sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Pendant une brève période, la capitale se dote d’un mode de gestion inédit, par ses acteurs comme par ses choix. Jusqu’alors tenu en lisière, le peuple de Paris est désormais aux manettes.

Le texte qui suit n’entend énoncer aucune vérité officielle. Il veut simplement faire réfléchir sur une tentative qui n’a pas fini de stimuler notre intelligence et nos passions citoyennes. La Commune a voulu que la place soit enfin laissée au peuple lui-même. Qu’entendait-elle par là et comment s’y prit-elle? Qui pourrait nier que cette question n’est pas au cœur des dilemmes de notre temps?

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

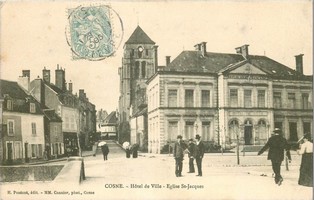

De même que le Paris de la Commune, sur un espace infime, présente des différences notoires entre quartiers, groupes sociaux ou élus, la province, comme exposé dans les articles de La Commune, n° 76 et 78, est marquée par des particularismes profonds, résultante de l’entièreté de son histoire. Aussi, notre regard sur trois espaces proches — Touraine, Nivernais et Berry — entend-il apporter des éléments explicatifs sur l’attitude durant la Commune au travers des formes de réaction tributaires des conditions historiques et locales.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Nous poursuivons notre chronique qui nous conduira à 1871, en 2021

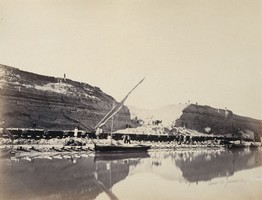

Canal de Suez, 17 novembre 1869

17 novembre 1869 : C’est L’Aigle, le yacht de l’impératrice Eugénie, qui prend la tête du cortège des navires qui vont franchir pour la première fois le canal de Suez. Ferdinand de Lesseps venait de réaliser l’œuvre dont avait rêvé, dans les années 1840, un des papes du saint-simonisme, le père Enfantin, qui voyait dans les voies de communication un moyen de la compréhension universelle et dans l’Égypte le carrefour entre l’Orient et l’Occident. Sans doute est-ce ce rêve qui poussa un Émile Digeon, déporté en Algérie en décembre 1851, puis évadé et courageux exilé républicain en Espagne, à souscrire des actions de la compagnie de Suez. Il sera celui qui proclamera la Commune de Narbonne le 24 mars 1871.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

En s’adressant à la Haute Assemblée, le 22 mai 1876, Victor Hugo, nouvellement élu sénateur de la Seine, n’ignorait pas que la Chambre des Députés, quoique majoritairement républicaine depuis son renouvellement le 8 mars, venait de rejeter cinq propositions d’amnistie. Il la demanda néanmoins « pleine et entière, sans conditions, sans restrictions ». C’est avec l’assurance que le vote de la loi « approchait » qu’il avait répondu à Louise Simbozel, dont le mari était sur le point de quitter le sol métropolitain :

Ne désespérez pas, Madame. En attendant, je ferai tous mes efforts pour empêcher ce fatal départ. Comptez sur moi.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Une adhérente parisienne de notre association, Mme Ginette Marty, nous a confié le dossier de jugement de son arrière-grand-père, François Odend’hal (1828-1891), « inculpé de participation à l’insurrection parisienne ». Outre le relevé de deux interrogatoires, le dossier contient le jugement daté du 5 janvier 1872 et le signalement du prévenu. Il semble donc intéressant, après une mise en contexte, de restituer, en partie seulement, vu la longueur du document, les interrogatoires de ce fédéré inconnu.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Une conférence de Laure Godineau

Laure Godineau, maître de conférences à l’Université Paris XIII, a donné une conférence intitulée « L’exil des communards », le 22 juin dernier, au musée du Petit-Palais, dans le cadre de l’exposition Les Impressionnistes à Londres.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Nous poursuivons notre chronique qui nous conduira à 1871, en 2021…

Il faisait doux, cette soirée du 2 décembre 1868, devant l’hôtel de ville du chef-lieu de la Réunion, Saint-Denis. Plusieurs milliers de Réunionnais, blancs, indiens et noirs, sont réunis dans un rassemblement pacifique. Quelques minutes encore, et ce sera le drame.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

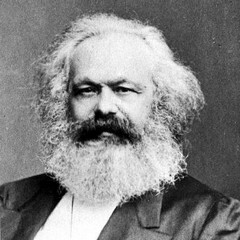

Nous poursuivons notre série d’articles qui va nous conduire à 1871, en 2021…

25 juillet 1867, Londres.

Ce 25 juillet 1867, Marx écrit la préface du Capital dont la première édition, allemande, sort quelques semaines après, à Hambourg. Un livre dont il n’est guère besoin de souligner l’immense postérité. On ne saurait ici même en résumer le contenu.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Les origines

Le 13 juillet 1789, le Comité permanent des électeurs parisiens décide de mettre sur pied une Garde nationale de 48 000 hommes (800 pour chacun des 60 districts) pour assurer le maintien de l'ordre dans la capitale. Sur proposition du district des Filles St. Thomas, son commandement est confié au marquis de Lafayette. Des gardes semblables s'organisent dans toutes les villes grandes ou moyennes. Le recrutement varie selon les régions mais est surtout réservé aux citoyens aisés dits citoyens actifs (électeurs payant une contribution directe égale à 3 journées de travail).

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La participation des enfants aux combats de la Commune de Paris est devenue avec le temps un objet d’étude à part entière [1] . Il est vrai que les sources existent. Il y a d’abord, aux Archives historiques de la Guerre, à Vincennes, les dossiers des conseils de guerre ainsi que les registres nominatifs des bataillons de la garde nationale et des corps francs. En outre, les communards et leurs contemporains ont apporté de très nombreux témoignages dans les récits et journaux qu’ils ont laissés.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Août 1870-juillet 1871

Les communards ont-ils incendié « les plus beaux monuments de Paris » ? Si, dès juin 1871, les versaillais mettent l’accent sur les incendies et lancent le mythe de la « pétroleuse », c’est pour faire oublier l’hécatombe de la Semaine sanglante dont ils sont responsables.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Il faut le constater : les vestiges de la Semaine sanglante qui subsistent de nos jours sont rares. Encore s’agit-il le plus souvent d’impacts de balles des pelotons d’exécution versaillais, ou de vestiges de monuments détruits. Les traces des combats proprement dits sont l’exception [1].

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Comment informer au mieux, ou plus exactement, comment bien rendre compte du réel ? Il convient d’utiliser des sources fiables s’appuyant sur des faits, des chiffres, des témoignages de ceux qui ont vécu ces faits. Puis il appartient aux journalistes, aux historiens, aux documentalistes, c’est-à-dire à tous les chroniqueurs du présent et du passé, d’analyser et de croiser ces sources. Une telle démarche existe, mais il s’agit souvent plutôt de pratiques de communication développées sur les médias écrits et audiovisuels.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Comité central socialiste

Deux groupes ont mené le combat de l’amnistie : le comité « bourgeois » auquel Marcel Cerf a consacré un long article [1], et le comité socialiste. Largement méconnu, ce comité, à la brève existence (1879-1881), est pourtant précurseur [2].

Tant qu’il restera un seul de nos frères dans l’exil, dans la déportation, au bagne, l’ère des protestations ne sera pas close.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Vers midi, Brasserie Treiber

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La Garde nationale de Paris, créée pendant la Révolution de 1789, a joué un rôle considérable pendant la Commune de Paris de 1871.

Début juillet 1789, les États généraux convoqués par le roi Louis XVI à Versailles viennent de se transformer en Assemblée constituante pour mettre fin à la monarchie absolue et construire une société de liberté, d’égalité et de fraternité.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

55, Great Russell Street

W. E.

11.3.85Cher M. Vaillant

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

17 janvier 1865, au 12, rue de Passy, Pierre-Joseph Proudhon est mourant.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Les circonstances vont alors jouer un rôle souvent décisif et permettent de comprendre des attitudes et des priorités qui paraissent évoluer.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La décision de créer une Association Internationale des Travailleurs (AIT), appelée plus tard Ière Internationale, est prise à Londres, le 28 septembre 1864, lors d’un congrès ouvrier européen. L’AIT se donne pour objectif d’unir les prolétaires de tous les pays dans la lutte pour leur émancipation, au-delà des divisions artificielles créées par les États.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Paris, février 1864

Le 18 février 1864, Le Figaro annonce cette importante nouvelle :

Le cirque de l’Impératrice prépare une petite révolution. L’orchestre est transporté sur le côté droit…

On y lit aussi un compte rendu plein d’humour du banquet offert par les actionnaires du canal de Suez auquel assiste le prince Napoléon… Mais ce numéro ne rentrera pas dans l’histoire !

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Janvier 1863

dans une foret de varsovie

Le 14 janvier 1863, le comité central national qui réunit les sociétés secrètes favorables à l’indépendance de la Pologne (alors partagée entre Russie, Prusse et Autriche-Hongrie) décide de se réunir désormais dans les forêts avoisinantes de Varsovie pour préparer l’insurrection nationale.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Aujourd’hui, il faut réhabiliter la Commune et les communards.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

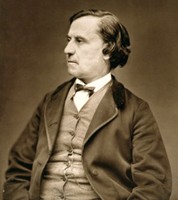

Georges Clemenceau (1841-1929) fut témoin de l’insurrection du 18 mars à Montmartre, dont il était maire. Il prêcha la conciliation entre la Commune et Versailles, tout en gardant une amitié fidèle à Louise Michel. Le député s’est montré un fervent artisan de l’amnistie des communards au côté de Victor Hugo.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Article de Maxime Vuillaume paru dans Le Floréal du 29 mai 1920

Aux obsèques de Fränkel, élu de la Commune par le 13e, en même temps que Léo Melliet, Duval et Chardon. Nous sommes là un groupe d’amis, Avrial, membre de la Commune du 11e. Francis Privé, de la Corderie et du Comité des vingt arrondissements. André Alavoine qui fut administrateur de l’Imprimerie nationale. Je possède, dans la collection de mes documents, le manuscrit original de l’affiche, datée du 28 février 1871, demandant à la Garde nationale, au nom du Comité central récemment formé, « d’éviter (lors de l’entrée des Prussiens) toute agression qui serait le renversement immédiat de la République ». Le manuscrit signé des membres du Comité, est tout entier de la main d’Alavoine. Il est tel qu’il a été envoyé à l’imprimerie Morris, avec le bon à tirer et les cachets de la Fédération.

On cause sous la pluie fine d’une rafale de mars.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Depuis deux jours, les fêtes de la châtaigne ont commencé dans le gros village de Collobrières, perdu au cœur des Maures, entouré de forêts de chênes liège et de châtaigniers, de blés et de vignes. Mais le cœur n’y est pas. La principale activité du bourg, c’est la production des bouchons. 22 fabriques y emploient 400 à 500 personnes.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

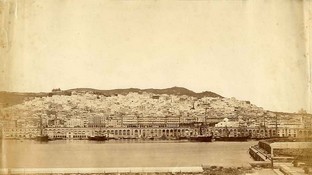

En 1871, dès que Paris proclame la Commune, les délégués de l’Algérie, Alexandre Lambert, député des départements d’Algérie, Lucien Rabuel, Louis Calvinhac, déclarent,

au nom de tous leurs commettants, adhérer de la façon la plus absolue à la Commune de Paris. L’Algérie tout entière revendique les libertés communales. Opprimés pendant quarante années par la double centralisation de l’armée et de l’administration, la colonie a compris depuis longtemps que l’affranchissement complet de la Commune est le seul moyen pour elle d’arriver à la liberté et à la prospérité.

Paris, le 28 mars 1871 (Journal Officiel de la Commune de Paris)

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La situation préalable

À partir de 1865, Gustave Flourens se rendit en Crète pour y développer les idées de démocraties. Il fut le fondateur du journal L’Étoile d’Orient, que le gouvernement turc ne tarda pas à faire disparaître.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La Bibliothèque des littératures policières (Bilipo) [1], à Paris, a présenté jusqu’au 26 février une exposition sur les bagnes coloniaux, qui évoque notamment la déportation des communards en Nouvelle-Calédonie.

La déportation est appliquée aux condamnés politiques à partir de 1848, date à partir de laquelle ils échappent à la peine capitale.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La question de l’approvisionnement de Paris était cruciale pour la Commune. On sait combien, en particulier, la nourriture restait encore la pierre de touche de la réussite d’une action sociale. Or les circonstances ne semblaient guère favorables. Sans être vraiment isolé, Paris ne risquait-il pas de pâtir du second siège, encerclé à l’Est par les Prussiens, à l’Ouest par les Versaillais ? Certes du côté des Prussiens, la rigueur n’était pas de mise comme au temps du premier siège, mais du côté versaillais on s’ingéniait à rendre le ravitaillement difficile ; également une certaine inquiétude pouvait s’être emparée des approvisionneurs, fournisseurs, négociants, alarmés devant l’insurrection. Par ailleurs, comme les autres services, les services des subsistances de la Ville (Halles, Abattoirs, Tabacs (…) avaient été gravement désorganisés après le 18 mars par le départ ou l’absence des responsables et de nombreux fonctionnaires municipaux. La situation paraissait ainsi bien grave, atténuée sans doute par la réduction de la population parisienne depuis 1870.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Au congrès de la Première Internationale à la Haye, en septembre 1872, les Blanquistes se sont alliés aux Marxistes contre les fédéralistes de Bakounine.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Parmi le premier groupe de pontons-casernes affectés au service des insurgés de la Commune on trouve aussi : l’Austerlitz, vaisseau à hélice, 1852-juillet 1872, en rade de Brest du 31 mai 1871 au 20 février 1872 et le Napoléon, vaisseau à hélice, 1850-1876, en rade de Brest du 31 mai 1871 au 28 avril 1872.

Pour dégager les prisons versaillaises surchargées, 20.000 prisonniers sont transférés sur les pontons (méthode déjà pratiquée en 1848).

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

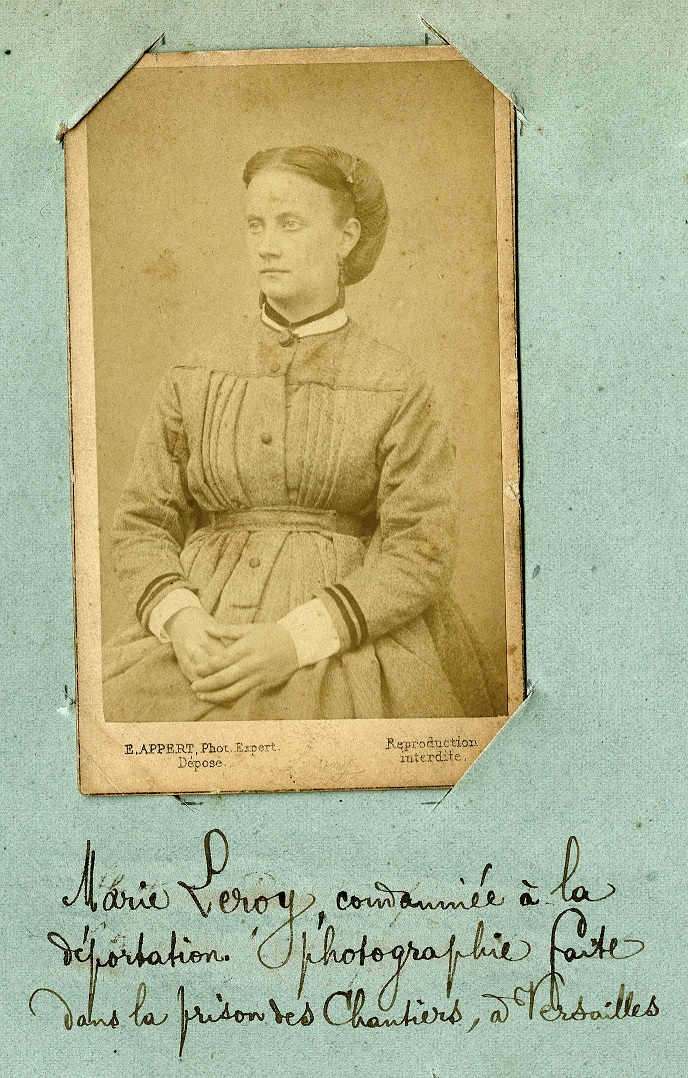

« Photographie et identification, du Second Empire aux années soixante », tel est le thème de l’exposition présentée jusqu’au 26 décembre, au musée des Archives nationales, à Paris.

« Alessio P., 23 ans en 1855, terroriste ; Emma C., 28 ans en 1865, femme galante ; Armand H., 38 ans en 1871, communard… »

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Dernièrement, un de nos fidèles adhérents nous demandait quel était l’auteur du cinquième couplet du « Temps des cerises ». Il avait écarté d’emblée Jean-Baptiste Clément dont il ne retrouvait pas le style ; et il avait raison.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

En 1871, la Commune proclame provisoirement la séparation de l'Église et de l'État. La caricature soutient alors les insurgés, traduit et propage leur sentiment antireligieux auprès de la population.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

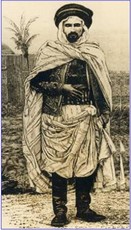

Alors que s'éteint la Commune en 1871 dans un bain de sang, éclate en Algérie une insurrection qui sera vaincue avec la déportation des survivants en Nouvelle-Calédonie.

Louise Michel écrivit à leurs propos :

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Louis Blanc (1) (1811-1882), historien et homme politique, publie, en 1841, une «brochure» de 245 pages sur «L’organisation du travail». Cette brochure aura dix éditions de 1841 à 1848 et connut un grand succès dans la classe ouvrière. D’après Louis Blanc, la concurrence est pour le peuple un système d’extermination, pour la bourgeoisie une cause d’appauvrissement et de ruine. Une réforme sociale, de type associatif, est un moyen de salut.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Pierre Rosanvallon a démontré le caractère illibéral du premier régime :

« Les libertés publiques y sont réduites au nom même d’une conception de l’exigence démocratique …».

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Répondant à notre appel invitant tous nos Amis de province à participer activement et de toutes les façons à la réalisation de notre bulletin, un adhérent de Tours, R. Bailleul, nous a fait parvenir des documents historiques d’un grand intérêt.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Il y a chez nous un meuble en bois précieux, d'une facture extrêmement raffinée, qui ferait saliver plus d'un antiquaire, malgré les cicatrices que lui ont laissées plusieurs déménagements et trois générations d'enfants nombreux et turbulents. En terme d'ébénisterie ce meuble réalisé vers 1880 par un maître artisan du faubourg Saint-Antoine se nomme un « chiffonnier ». Mais, dans la famille, on l'a toujours appelé le « Meuble du Forçat ».

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

C'est le 12 avril 1871 à la séance de minuit de la Commune que le projet de démolition de la colonne Vendôme est proposé par Félix Pyat. Sont présents : Augustin Avrial, Camille Langevin, Émile Léopold Clément, Jean-Baptiste Clément, Benoît Malon, Jean-Baptiste Pourille dit Blanchet, Albert Theisz et Jules Vallès. Selon les Articles et Décrets de la Commune, Jean-Baptiste Clément, Langevin et Avrial s'opposent au projet et demandent le rejet du décret mais on sait que les comptes rendus des séances du Journal Officiel de la Commune, étaient souvent, soit tronqués soit erronés, ce qui obligeait les participants à réclamer des démentis qui n'étaient pas toujours publiés. C'est ainsi que le même J.-B. Clément dans la séance du 27 avril demande la destruction « complète » de la colonne, comprenne qui pourra ! À la même séance, Avrial propose la date du 16 avril pour les élections complémentaires et Courbet, qui ne sera élu membre de la Commune qu'à cette date, utilisera plus tard, pour sa défense, cet argument devant le conseil de guerre.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Partie 1

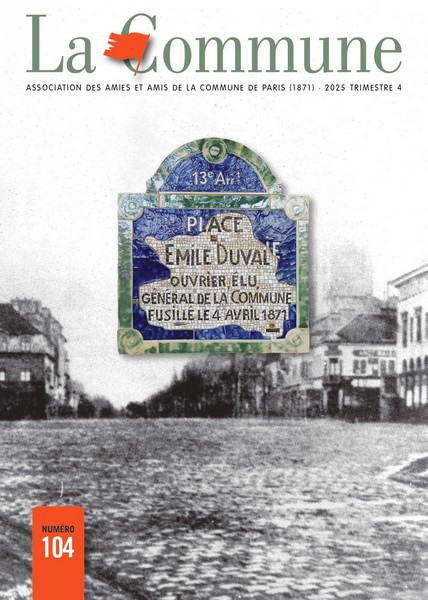

La mort de Duval à la bataille de Châtillon le 4 avril 1871 est un des faits les plus connus de l'histoire de la Commune. Pourtant son contexte et le déroulement précis des événements qui l'ont précédée sont traités de manière très superficielle par la plupart des historiens qui ont plutôt marqué leur intérêt pour la mort de Flourens et les combats de l'ouest de Paris.

L'analyse de la bataille est une parfaite illustration de l'enthousiasme populaire, de la naïveté des Communards et des contradictions au sein de la Commune.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La police vient d’interrompre les représentations d’un nouveau théâtre qui s’était établi dans les terrains vagues de la rue de Vanves.

Il s’agit du Théâtre des Singes qui, depuis plus de huit jours, défrayait les loisirs des habitants de l’arrondissement.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

L'ultime barricade de la Commune était-elle située dans le XIe, le XIXe ou XXe arrondissement de Paris ? C'est l'une des questions que I'historien peut se poser. Mais il y en a bien d'autres que celle ci : sait-on réellement qui étaient ses défenseurs ? Les réponses que l'on peut trouver, au delà des patriotismes administratifs, construisent un mythe dont l'enjeu est la transformation d'une réalité autant sociale que politique pour « la bonne cause »

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

De 1871 à 1876, les tribunaux militaires avaient prononcé 13 450 condamnations à l'encontre des communards dont 7 900 peines de travaux forcés et de déportation. Durant cette période, seules quelques voix s'étaient élevées en faveur de l'amnistie, notamment celle de Victor Hugo.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Le 12 juillet 1880, le bulletin des lois de la République Française n° 571 publiait la loi 9953 relative à l’amnistie des individus condamnés pour avoir pris part aux événements insurrectionnels de 1870-1871 et aux événements insurrectionnels postérieurs.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Souvent on demande comment, malgré la répression et la conspiration du silence, la mémoire de la Commune a pu s'étendre à travers toute la France. Nous donnons un exemple au travers d’un livre d'André Gaillard publié en 1978, (le siècle Trioulais, Éd. Brissaud - Poitiers) où sont relatées les aventures de Jacques Cillet et du caporal Alexandre Vien, habitants d'un village des Deux-Sèvres.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

De Lissagaray à Cladel, du témoignage au roman, nombreux sont les récits de la Semaine sanglante. La situation industrielle et commerciale de Paris en octobre 1871, rapport établi par une « fraction du Conseil municipal », illustre le caractère de classe de cette tuerie et de la répression. Il constate l’absence - tués, prisonniers ou en fuite - de la moitié des cordonniers, du tiers des tailleurs et des ébénistes, de pratiquement tous les plombiers, couvreur ou zingueurs… tanneurs... 1500 bronzeurs manquent à l’appel ; les peintres de lettres et d’enseignes ont disparu...

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

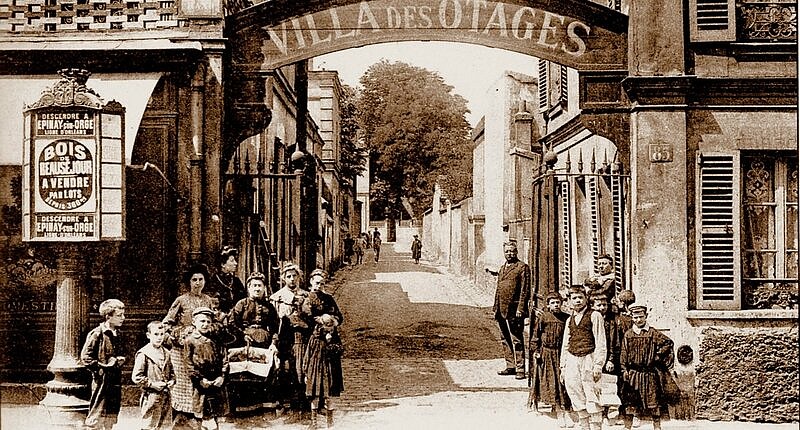

Le promeneur qui passait il y a peu devant le 85 de la rue Haxo, dans les Hauts de Belleville, pouvait lire au-dessus de l'entrée ces quelques mots énigmatiques : Villa des otages, et quelques pas plus loin, sons le porche d'une église, cette plaque étrange : Notre-Dame des Otages. II poursuivait alors son chemin sans en savoir plus. Depuis le 8 novembre 1996, une rame Decaux, posée presque clandestinement, donne quelques éléments d'explication.

C'est là que les communards ont exécuté 50 de leurs otages le 26 mai 1871, L'événement n'en est pas pour autant banalisé. La rame en question ne peut en effet rendre compte de la problématique de ce massacre, Ses lecteurs étant pour la plupart peu au fait de l'histoire de la guerre civile de 1871. Il nous faut donc aller plus loin pour comprendre pourquoi cette Villa des otages n'a pu devenir un véritable lieu de mémoire.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La Commune de Paris, qui par certains aspects se rattache aux révolutions de 1789, 1830, 1848, annonce les grandes révolutions victorieuses du XXe siècle. Pour la première fois au monde, la classe ouvrière est reconnue comme le seul mouvement capable d'initiative sociale.

La grande mesure sociale de la Commune est d'abord sa propre existence.

Elle ouvre la porte à ce qu'on appellera plus tard le gouvernement du peuple par le peuple.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

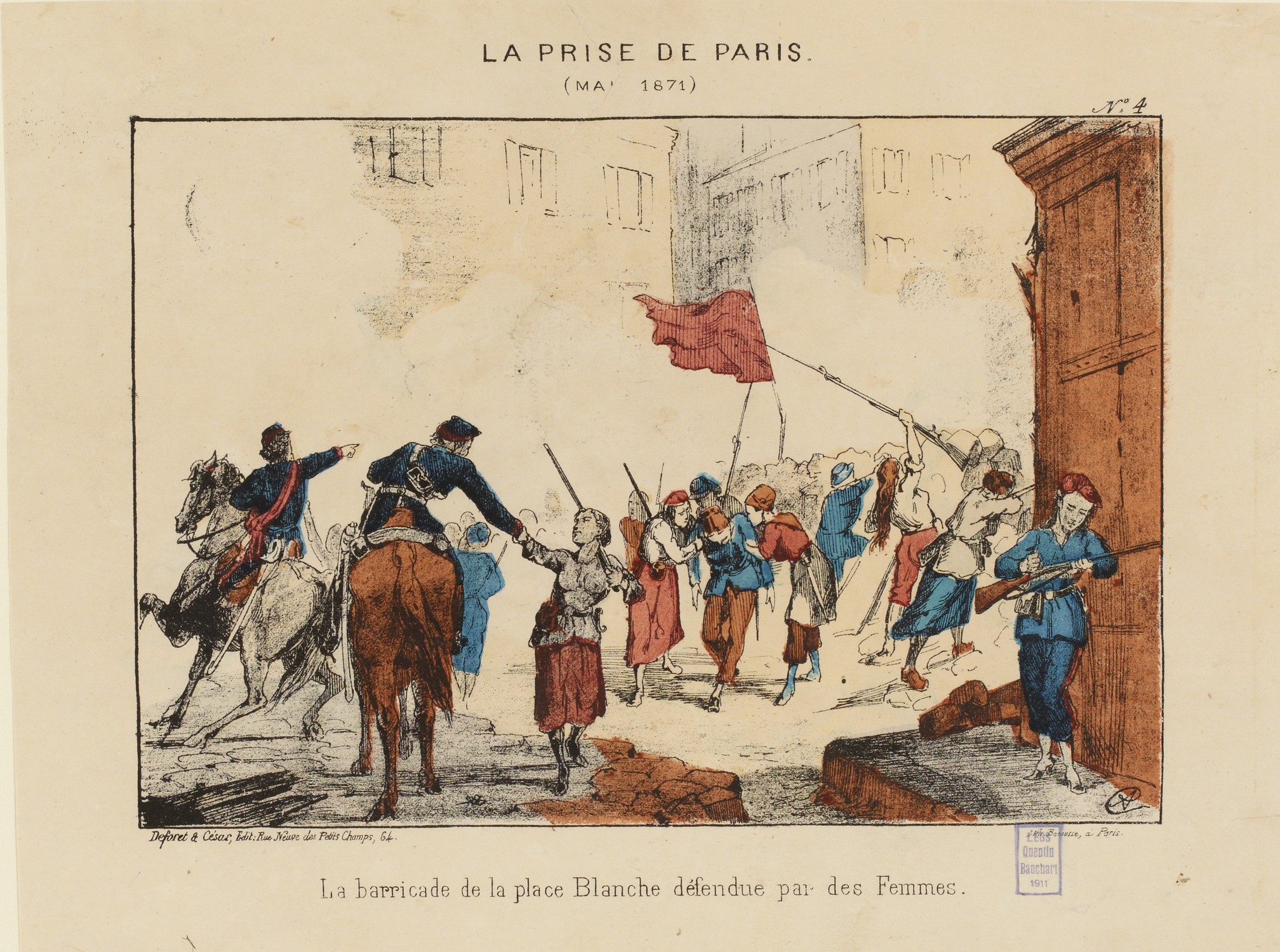

L’histoire de la Commune est riche en eaux-fortes. L’une d’elles nous prend littéralement à la gorge : en pleine agonie du pouvoir révolutionnaire, 120 femmes se retranchent, fusil en main, derrière une barricade, aux pieds de Montmartre, pour s’opposer à l’armée de l’Ordre. Elles sont exterminées.

Cet épisode de la guerre civile de 1871 s’est imposé à la mémoire, indiscutablement. Des barricades, lors de cette bataille tragique, on en a compté par centaines. Pourquoi pas une « barricade des femmes » ? J’ai longtemps admis ce « fait », mais l’étude de l’histoire des femmes sous la Commune m’a conduit à l’analyse de certains clichés. Les uns n’avaient-ils pas inventé des « pétroleuses » ? Les autres rêvé de légions d’« amazones » ?

La barricade des femmes, telle qu’on l’a imaginée, m’a semblé relever de ces images où finissent par se confondre représentation et donnée historique. Un piège séducteur, mais réducteur.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

La commission des barricades

Après la malheureuse sortie du 3 avril, l’armée de la Commune quelque peu démoralisée par son échec, se cantonne de plus en plus dans une stratégie purement défensive. Celle-ci a été préconisée par le général Cluseret, délégué à la Guerre, qui n’a aucune confiance dans la puissance d’attaque des Fédérés. La Commune l’a d’ailleurs incité à adopter une telle méthode puisqu’elle déclare, en blâmant l’offensive du 3 avril, qu’elle entend tenir désormais les opérations militaires sous sa direction, et ordonne à Cluseret de rester sur la défensive (1).

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

En juin 1983, « Les Amis de la Commune », mandatés par les descendants du colonel de Rochebrune, remirent au Musée d'Art et d'Histoire de Saint Denis le drapeau du 143e bataillon fédéré.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

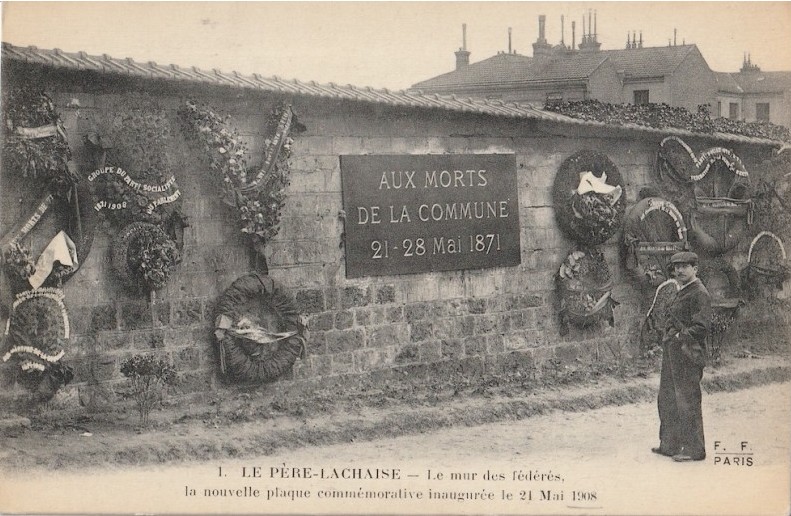

Le 3 mars 1879, l’Assemblée nationale vote la loi d’amnistie partielle pour les actes commis pendant la Commune de Paris. Le 11 juillet 1880, C’est enfin l’amnistie totale, mais déjà, le 23 mai 1880, avait eu lieu le premier défilé, non clandestin, devant le Mur des Fédérés.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Le Mur des Fédérés, au cimetière du Père-Lachaise, où furent très probablement fusillés et inhumés nombre de communards en mai 1871, fait partie de la mythologie des militants de gauche. Il fut choisi avant 1914 comme le symbole de la "sauvagerie bourgeoise". La montée au Mur était surtout I ‘occasion de célébrer une "messe rouge" et souvent le lieu d'affrontements politiques.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Parmi les images qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque les barricades, celles de la Commune de 1871 s'imposent : derrière des tas de pavés se tiennent de farouches insurgés.

Mais peut-on s'arrêter à cette image ? La barricade soulève de nombreux problèmes. Offensive lors d’émeute ou d'insurrection et, dans ce cas, synonyme de pouvoir populaire, de libération, elle est défensive pour résister à un coup d'État ou à la répression.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

L'aide aux victimes de la répression versaillaise se présenta sous différentes formes. Parmi les proscrits se constituèrent des sociétés de secours et de sauvetage pour assurer la subsistance aux plus démunis.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

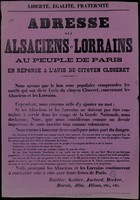

Le 1er mars 1871, l’Assemblée nationale approuvait, par 546 voix contre 107 et quelques abstentions, la cession de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine à l’empereur d’Allemagne récemment proclamé. Les députés alsaciens et lorrains avaient en vain élevé leur solennelle protestation. Elle ne devait pas même empêcher que toutes les villes d’Alsace aient leur rue Thiers, et aucune sa rue Delescluze, Amouroux, Gérardin ou Keller. La protestation contre l’annexion s’était pourtant armée dans la Commune de Paris de 1871.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Les souffrances qu'endurèrent au cours de leur voyage les communards condamnés à la déportation ne nous étaient connues à ce jour que par quelques récits de transportés, encore ces notations sont-elles presque toutes fort brèves, les narrateurs ne s’attardant guère dans la description des tourments endurés, à l'exclusion d'Henry Bauer auquel nous ferons de larges emprunts. Deux documents ignorés, semble-t-il, des historiens de la Commune, et dont les auteurs abordant le sujet sous l'angle médical décrivent scrupuleusement les conditions d'existence imposées aux détenus durant leur transportation nous ont été récemment communiqués.

- Détails

- Catégorie : Contributions à l'histoire de la Commune

Situation des enfants avant la Commune

Pendant le Second Empire, la condition ouvrière, à Paris comme en province, s'est terriblement aggravée. L'industrialisation naissante permet une surexploitation de l'ouvrier par la bourgeoisie qui dépasse l'imaginable, et les enfants en sont les premières victimes. Les textes de l'époque se passent de tout commentaire.

Dernières publications sur le site

-

L’OEUVRE ÉDUCATIVE DE LA COMMUNE DE PARIS

PRÉCURSEURS ET POSTÉRITÉ - PREMIÈRE PARTIE* Il serait évidemment absurde de chercher à masquer, si peu que ce soit, à quel point le titre ci-dessus est...

-

MAXIME VUILLAUME 1844-1925 ITINÉRAIRE D’UN HISTORIEN

De nombreux communards ont écrit sur les journées de 1871 ; deux d’entre eux ont fait œuvre d’historiens avec Histoire de la Commune de 1871 de Prosper-Olivier...

-

TOUT PRÈS D’ICI EN MAI 1871

Peut-être, passant par la rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement à Paris, au n°1 bis, aurez-vous le regard attiré par une plaque en marbre...

-

TARN-ET-GARONNE : EXPOSITION GROUSSET

Quand un petit musée municipal expose une collection grandiose. En effet, le musée Calbet à Grisolles (82) présente un riche fonds dédié au...

-

UNE LOUISE MICHEL COULEUR OR

Un chiffon faisant office de drapeau rapidement noué sur une longue hampe fichée en terre, Louise Michel pose le pied sur une barricade détruite...

-

LÉON GOUPY, LES TRANSPORTÉS DU 2 DÉCEMBRE 1851

UN FILM DE JEAN-PIERRE GACHÉ Jean-Pierre Gaché n’est pas un inconnu puisqu’il a réalisé de nombreux documentaires sur les activités de notre...

-

Notes de lecture 4ème trimestre 2025

Paris capitale d'un empire colonial, Sur les traces du colonialisme..., Pascal Varejka et Marinette Delanné, Éditions du Petit Pavé, 2024. Huit ans...

-

Répression de la Commune de Paris 1871 - Petit dictionnaire des enfants emprisonnés.

Incarcérés pendant quelques semaines, quelques mois ou déportés à l'autre bout du monde durant des années, des milliers d'enfants furent arrêtés à...

-

Les inconnus de la Commune

Le beau livre “Les inconnus de la Commune”, Celui qui devait être disponible en juin vient d'arriver au local.

-

Nouvelle histoire de la Commune de Paris, 1871 - Index des noms et adresses, annexes

Index des noms de personnes Index des adresses citées Les annexes

-

La bibliothèque de l’Association

Notre bibliothèque est une richesse pour tous nos adhérents et s’avère incontournable pour celles et ceux qui désirent étudier ou approfondir leurs...