Le 21 mai 1971, à l'occasion d'un colloque universitaire tenu pour le centenaire de la Commune, le professeur Monty Johnstone, de la London School of Economics, s'interrogeait sur l'ampleur de l'isolement de Paris et les effets de cet isolement sur les décisions prises par le Conseil général au cours de ses deux mois d'existence. Jacques Rougerie, qui venait de présenter le rapport en discussion, lui accordait que le pouvoir du 18 Mars ne prétendit, n'osa ou ne sut que légiférer pour Paris et ne toucha pas à ce qui appartenait à la France.

« On a l'habitude, et on attend. pour aller plus loin, que le reste du pays suive sa capitale, ce qui, cette fois, ne s'est pas produit ».

Et il se demandait à son tour :

« Qu'eût fait, que n'eût pas fait une France tout entière révolutionnaire » (1).

Questions qui méritent, certes, d'être posées — à condition qu'elles ne visent pas à refaire l'histoire (ce dont leurs auteurs se défendaient], mais aussi à condition que leur sens soit exactement compris. Car, en 1871, l'isolement de Paris fut surtout un isolement lié à des circonstances découlant de la situation militaire. C'était celui d'une ville qui n'était sortie du siège que pour retomber dans le blocus organisé par Thiers et Bismark et qui, de ce fait, éprouvait les pires difficultés matérielles à communiquer avec la province et à y faire connaître ses buts.

Paradoxalement, si l'on considère sa connivence politique latente avec la population ouvrière des quelques grandes métropoles de province, on peut soutenir que son isolement moral n'était pas plus considérable qu'en juillet 1830 ou en février (à plus forte raison en juin) 1848. Il était même moindre pour ce qui concernait une ville comme Lyon.

Le terme d'isolement doit donc être, à notre sens, manié avec précaution car il peut être à l'origine d'une vision erronée de la réalité. En 1909, Georges Bourgin, dans la Revue Socialiste, considérant la Commune comme un fait spécifiquement parisien, nous semble justement victime de cette erreur de perspective. Isolement de quelle nature ? Isolement jusqu'à quel point ? S'agissant des relations avec Lyon, j'incline plutôt à parler d'une disharmonie entre les moments d'une évolution tout à fait comparable orientée vers les mêmes aboutissements.

Une Internationale qui compte

Cette disharmonie, cependant, n'intervient pas dans la phase d'élaboration des conditions qui créent, sur le terrain social et politique, les prémisses des mouvements communalistes de 1870 et 1871.

Pour que se lèvent ces « mouvements révolutionnaires d'annonciation, présages des temps nouveaux » il a fallu que, dans la « pâte populaire où se noient indissociablement prolétariat et artisanat » — les formules sont de M. Ernest Labrousse (2) — il y ait un levain, c'est-à-dire une avant-garde révolutionnaire. La réalisation d'une sorte de front populaire oppositionnel dans une période où s'aggrave une crise politique des couches dominante assure à cette avant-garde de nouvelles possibilités d'influence.

Qu'en était-il à Lyon ?

L'extrême fin des années soixante y vit prospérer vigoureusement la section locale de l'internationale.

Ses débuts, pourtant, avaient été difficiles. Au printemps 1866 elle ne réunissait vraisemblablement que cent cinquante à deux cents membres en butte aux attaques et aux manœuvres de division de la bourgeoisie républicaine locale qui voyait d'un mauvais œil cette tentative d'ériger en dehors de son giron une organisation indépendante de la classe ouvrière. Les membres de la section, partagés entre « politiques » sensibles aux traditions de lutte de sociétés secrètes et « proudhoniens » tentés par les solutions pacifiques de la coopération, manquaient de la cohésion nécessaire pour déjouer embûches et traquenards. Deux fois dispersée et deux fois reconstituée, pénétrée par des agents du commissaire spécial (l'idéologue proudhonien J.-M. Gauthier entre autres), traversée d’antagonismes, victime d'une scission, la section lyonnaise de l'Association Internationale des Travailleurs parvint cependant à survivre.

Elle finit par évoluer, sous l'impulsion d'un jeune dirigeant de vingt-cinq ans, Albert Richard, fils d'un vieux teinturier de Vaise partisan du socialisme selon Pierre Leroux. Il bénéficiait d'une instruction convenable acquise chez les frères des écoles chrétiennes puis à la Martinière et cultivait quelques prétentions littéraires. Il contribue indiscutablement à donner à l'organisation l'indépendance et le caractère d'une formation ouvrière.

Le moment crucial de cette évolution se situa dans l'été 1869, quand, selon les termes du journal gouvernemental Le Salut Public « le vertige des grèves (affola) les cervelles », après que — circonstance aggravante ! — les élections législatives eurent été marquées par l'éclatant succès à la Croix-Rousse et à la Guillotière, des « radicaux » Bancel et Raspail, bénéficiaires de l'apport massif des voix ouvrières.

La vague de grèves engloba une bonne vingtaine de corporations — ampleur jamais atteinte ! — et la section de l'internationale en appuyant et en aidant à l'organisation de l'action gagna la sympathie des ouvriers. Se vérifiait dans la pratique ce qu'un organe de l'A.I.T. avait écrit à ce sujet dès le printemps :

« Des économistes à vue étroite viennent accuser [notre] fédération des travailleurs de pousser à la grève et de créer l'anarchie ! C'est tout simplement prendre l'effet pour la cause : ce n'est pas l'internationale qui crée la guerre entre l'exploiteur et l'exploité, mais ce sont les nécessités de la guerre qui ont créé l'internationale » (3).

Le cas des ovalistes, ouvrières dépendant de la fabrique des soies, est, en l'occurrence, particulièrement démonstratif. La section lyonnaise de l'A.I.T. sut organiser la lutte de plusieurs milliers de ces travailleuses à l'aide d'un comité assez influent pour recueillir quelques fonds en Angleterre, en Belgique et en Suisse. Malgré beaucoup de difficultés la grève prit fin sur un succès et, en juillet, un communiqué triomphal annonça l'adhésion de toute la corporation à l'A.I.T. Fait qui incite à réfléchir à la nature de l'implantation de l'Association internationale des Travailleurs à cette époque. Il faut, nous semble-t-il, en distinguer avec Jean Bruhat plusieurs formes (4) :

— une forme statique que l'on peut apprécier par le tableau des sections constituées et le bilan des adhésions enregistrées avec certitude ;

— une forme « dynamique et rayonnante » — celle qui nous intéresse ici — issue des mouvements de masse que les sections parviennent à déclencher ou à encadrer et qui se soldent par des adhésions collectives ;

— une forme idéologique, c'est-à-dire la diffusion dans l'action d'idées et de thèses nouvelles dont l'internationale était le laboratoire privilégié.

L'expansion de l'internationale lyonnaise se mesure mieux à sa forme « dynamique » et « idéologique » qu'à sa forme « statique ». Au début de 1870, en conséquence des grèves de l'année écoulée et, aussi, des décisions intervenues au Congrès de Bâle où l'accent est mis sur la lutte des classes et sur l'objectif de la socialisation des moyens de production, la section fut totalement remodelée. De l'ancienne forme statique où 22 groupes de quartier réunissait environ 500 membres répertoriés, on passa à une large fédération de chambres syndicales et corporatives rayonnant sur des milliers d'adhérents. Le poids de la classe ouvrière s'en trouva augmenté et pesa plus fortement sur les orientations de la section qui s'attacha de plus en plus à être partie prenante dans tous les conflits du travail. Son influence idéologique s'affirme d'autant mieux et le commissaire spécial Jacomet constatait la vigueur de cette autre forme d'implantation lorsqu'il notait, dans un rapport du 4 juillet 1870, à propos d'une société de prévoyance créée par des veloutiers lyonnais :

« Rien ne prouve que ces ouvriers font partie de l'internationale mais, selon l'esprit qui anime aujourd'hui la classe des salariés contre le capital, il n'est plus nécessaire qu'une corporation soit affiliée à cette société pour concourir à l'œuvre commune...» (5).

En raison de ces succès, se tint, dès le 13 mars 1870, une manifestation connue sous le nom de Congrès de Lyon à laquelle participèrent des délégués de grosses sections françaises (Marseille, Paris) et suisses. Aubry, le dirigeant internationaliste de Rouen, y vit une dé- monstration destinée à prouver « à cette ignoble bourgeoisie que le prolétariat (était) bien décidé à conquérir sans elle ses libertés et son affranchissement social » (6).

Soit dit en passant, ce fut au cours de cette rencontre que Bakounine, par l'intermédiaire du délégué suisse Schwitzguebel, paracheva l'œuvre qu'il avait commencée lors du Congrès de Bâle en liant étroitement les dirigeants de la section lyonnaise à son organisation secrète qui sévissait au sein de l'A.I.T.

Membres de l'Alliance Internationale de la Démocratie Socialiste et du cercle beaucoup plus restreint des « intimes », les responsables lyonnais comme Richard et Palix et le responsable marseillais Bastelica offrirent au théoricien du spontanéisme révolutionnaire un terrain d’expérience rêvé qu'il n'allait pas arder — on le verra — à utiliser uelques mois plus tard...

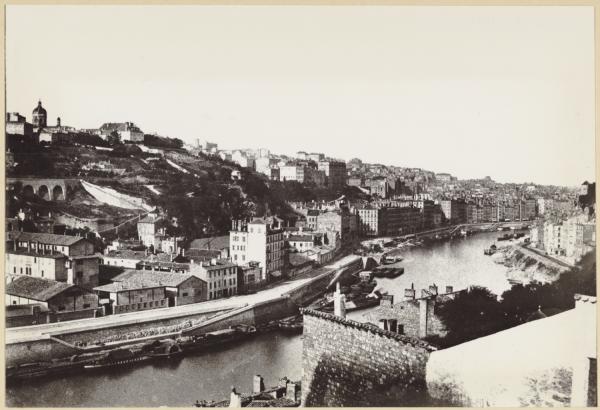

Il n'empêche que la force de l'internationale à Lyon ne faisait, pour les contemporains, aucun doute. En modifiant ses structures elle avait aussi modifié son implantation géographique. Primitivement installée dans le quartier de la Croix-Rousse, la colline révolutionnaire des années trente, fief des anciens métiers et royaume de la Fabrique des Soies, elle s'était surtout développée dans les quartiers outre-Rhône, à la Guillotière et aux Brotteaux, en un lieu où se concentraient les prolétaires des nouvelles industries métallurgique et chimique mêlés aux maçons, aux menuisiers, aux cordonniers et aux peintres plâtriers. Cette prospérité de l'organisation alimentait chez les plus enthousiastes des illusions dangereuses ; « Le mouvement socialiste en France peut se décider à Lyon » écrivait alors avec avec quelque emphase le bouillant Bastelica ! (7)...

Un difficile front populaire

L'élaboration à Lyon du front populaire oppositionnel que l'ai évoqué plus haut n'a pas été particulièrement facilitée par l'orientation prise alors au sein de la direction locale de l’A.I.T.

À une difficulté objective — nécessité de se démarquer en se distinguant de l'opposition bourgeoise et petite-bourgeoise — s'ajoutaient des difficultés subjectives nées des préventions qui s’alimentaient à deux sources.

Aux sources de l'histoire locale d'abord. La répression des révoltes de novembre 1831, avril 1834 et juin 1849 pesait encore lourdement sur les consciences :

« Notre bourgeoisie [la bourgeoisie marseillaise, M.M.] ne ressemble en rien à la vôtre, ni à celle de Rouen, écrivait encore Bastelica (8). Il y a entre vous et elles les massacres de la Croix-Rousse ».

Et, le 11 Juin 1869, tout naturellement, le jeune Albert Richard pouvait appeler, en pleine campagne électorale des législatives, lors d'un meeting tenu à Vaise, à se défier des « prétendus révolutionnaires » pour qui « la liberté politique sanctionnant l'existence du prolétariat » cachait sous une « face hypocrite de nouveaux Cavaignac et de nouvelles journées de juin » (9).

Cette méfiance, qui s'enracinait dans une expérience quarantenaire, s'alimentait encore aux sources de la doctrine [ ?] bakouninienne. Celui qui passait aux yeux de ses jeunes épigones pour un « colosse révolutionnaire » [le mot est de Bastelica] poussait ses « intimes » à une intransigeance sans nuances. Dans le message envoyé secrètement le 13 mars 1870 par l'intermédiaire de Schwitzguebel, il mettait en cause toute politique d'alliance car, disait-il,

« lors même que la politique bourgeoise serait rouge comme le sang et brûlante comme le fer chaud, si elle n'accepte pas pour but immédiat et direct la destruction de la propriété juridique et de l'Etat politique, les deux faits sur lesquels s'appuie toute la domination bourgeoise, son triomphe ne pourrait être que fatal à la cause du prolétariat » (10).

Dans ces conditions, on comprend que, officiellement, l'internationale ait toujours observé à Lyon une attitude de réserve hargneuse à l'endroit de l'action politique chaque fois que s'offrit l'occasion de coopérer avec l'opposition anti-impériale.

Même lorsque son ami Bastelica — membre pourtant, lui aussi, du cercle des intimes de Bakounine — l'appelait, le 15 février 1870 à ne « pas se montrer indifférent à la solution politique du problème social », Albert Richard se montrait inébranlablement fidèle à l'attitude abstentionniste.

Tel il avait été en mai 1869 lors des législatives, tel il fut — entraînant sur ce terrain la section locale de l'A.I.T. — lors du dernier plébiscite de l'Empire en mai 1870.

Reste à savoir si, sur ce plan, son attitude était comprise et suivie.

Ce ne fut pas le cas en mai 1869 alors que l'internationale n'avait pas, à Lyon, effectué sa grande mue. L'appréciation générale portée par Georges Weill sur le comportement de la classe ouvrière à cette occasion s'applique parfaitement aux travailleurs de la Croix-Rousse et de la Guillotière qui, respectivement, élirent les radicaux Bancel et Raspail contre les républicains modérés Hénon et Jules Favre ; « La classe ouvrière donnait ses voix aux républicains bourgeois pour battre l'Empire, mais elle ne perdait pas de vue son action particulière » (11). On le vit bien, en effet, lorsque les ouvriers poursuivirent à leur façon — par la grève — l'avancée réalisée grâce à une utilisation judicieuse du bulletin de vote. Sans compter que la personnalité des élus revêtait ici une signification particulière comme le notait Benoît Malon :

« Le radicalisme révolutionnaire a pesé de tout son poids sur la balance, et nous sommes aussi et surtout des révolutionnaires » (12).

L'élection de Bancel à la Croix-Rousse, celle de Raspail, le vieux lutteur socialisant des sociétés secrètes, à la Guillotière, traduisaient globalement un glissement à l'extrême-gauche d'un électorat populaire qui rassemblait les ouvriers et la petite bourgeoisie artisanale et commerçante.

De même, à l'occasion du plébiscite de 1870, la tactique d'abstention prônée par les amis de Richard ne peut être considérée comme ayant été ratifiée par les travailleurs. A la Croix-Rousse, les abstentions de 1870 furent inférieures de 0,5 % à celles de 1869, et à la Guillotière, le quartier où l'influence des internationalistes était prépondérante, les abstentions de 1870 dépassèrent de 1,8 % celles de 1869. Dans le non, qui l'emportait par 35.769 votes contre 22.256 en faveur du oui, s'était poursuivi et renforcé le rassemblement de 1869.

Les circonstances contribuèrent d'ailleurs à minimiser les obstacles à l'union entretenus par les excès d'un doctrinarisme pointilleux. À la fin d'avril, l'agression du pouvoir contre l'Internationale, poursuivie opportunément pour « Complot » dans le but d'affoler et de rallier — pleine campagne électorale — les opposants, timorés, suscita à Lyon parmi les radicaux, les libres penseurs et les francs-maçons, des réactions de solidarité auxquelles Albert Richard lui-même ne put rester insensible. En juin 1870, lorsque les inculpés lyonnais du « complot » furent relâchés, ils adressèrent aux radicaux du Comité antiplébiscitaire leur « témoignage public d'estime et de sympathie, mérité par une conduite digne et fraternelle » (13). « Les intrigues, les déceptions et les palinodies qui ont souvent jeté le désarroi dans le camp de la révolution n'ont encore pu arriver à briser la solidarité démocratique universelle », continuaient-ils. Plus tard, dans un article sur les débuts du Parti socialiste français, Richard, évoquant ce début de l'été 1870, reconnaissait l'importance de cette inévitable unité. Les comités radicaux les plus hostiles à l'internationale en arrivaient à la défendre « et à établir pour l'avenir immédiat une union mal soudée et grosse d'étrangetés éphémères entre les ennemis de la société et ceux du gouvernement » (14).

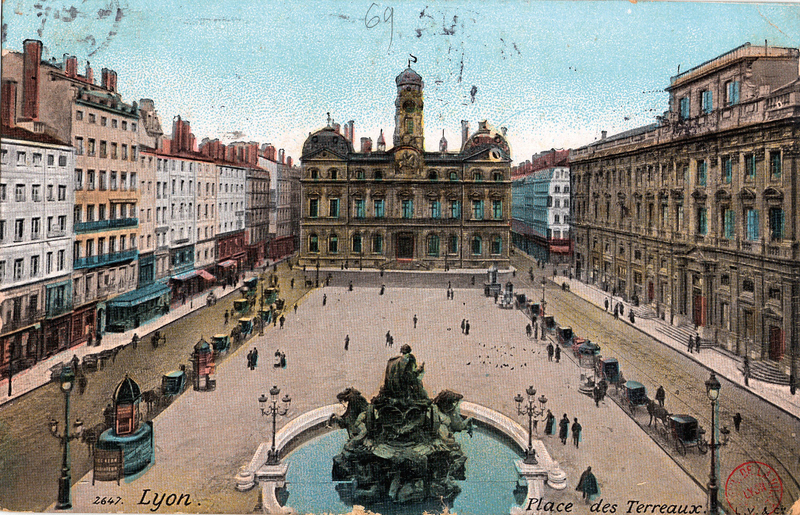

Sans doute cette situation contribue-t-elle à donner du mordant aux manifestations de l'opposition que la déclaration de guerre provoque à Lyon entre le 18 et le 22 juillet. Le 20, la principale d'entre elles se déroule en plein centre. Prévue au départ pour réclamer la constitution d'une garde nationale, elle déferle de la rue impériale (les Champs-Elysées locaux) à la rue Sala (cœur du Lyon conservateur) où sont mises à mal les vitres d'une jésuitière tandis que la foule crie « Vive la paix, Vive Raspail, Vive Rochefort et à-bas les jésuites ».

Cette unité populaire, qui tendait à s'affirmer dans la rue après s'être nouée dans les urnes, inquiète assez les tenants du pouvoir pour que se multiplient dans la presse bien pensante les appels aux « bons citoyens » décidés à ne plus tolérer qu'on chante tous les jours, autour de l'Hôtel de Ville, le Ça ira et la Marseillaise. Mais, à vrai dire, le cœur n'y était pas, même si cet effort pour relancer un parti de l'ordre actif parvint à rameuter quelques centaines de manifestants décidés à opposer aux cris de Vive la République et Vive Raspail ceux de Vive la France et Vive l’Empereur.

Torpeur et impuissance

Car on touche là à la troisième composante de la situation qui devait aboutir à la Commune : la crise politique qui affectait la résistance des couches sociales privilégiées.

Au lendemain des législatives de 1869, le grand banquier libéral Édouard Aynard dans une brochure fort perspicace (15) avait signalé le danger d'un tel affaiblissement. Sans le savoir il rejoignait et illustrait l'une des analyses de Karl Marx selon laquelle, soucieuse de sauver avant tout sa bourse, la bourgeoisie avait confié sa couronne à Bonaparte, dont le pouvoir, tout en protégeant les grands intérêts et en stimulant la fièvre de la spéculation boursière, semblait planer au-dessus de la société.

Le fait est que cette bourgeoisie, à l'ombre d'un pouvoir tutélaire et fort, avait désappris dans sa masse à conduire sa propre politique et pris l'habitude de s'en remettre à l'homme du 2 décembre, à ses amis et à ses sbires. Mais l'homme, en même temps que ses amis, avait vieilli, des forces nouvelles s'étaient levées qui rendaient plus aléatoire l'action éducative des Gourdins Réunis. La tentative de s'adapter aux temps nouveaux en jouant le jeu d'un Empire libéral accouché, soutenu, animé par les bénéficiaires du système rencontrait l'incompréhension et l'apathie que sécrètent les mauvaises habitudes. Edouard Aynard s'en prenait avec vigueur à cette attitude « des classes les plus favorisées par l'instruction et la richesse » :

« Broyées entre l'Etat qui abaisse tout caractère par son excessive centralisation et la démocratie radicale dont les effluves matérialistes révèlent des tendances faites pour attrister un cœur libre, les classes dépositaires de la richesse, de l'instruction et des traditions les plus libérales du pays, semblent attendre dans la torpeur leur arrêt. »

Et de lancer un appel ardent à saisir toutes les occasions pour « stimuler les gens à s'occuper des affaires publiques en leur montrant que c'est leur propre chose, leur propre bien qu'il faut incessamment défendre pour conserver ». Dans le même sens, le 29 Novembre 1869, en ouvrant la session du Corps législatif, Napoléon III avait dit :

« L'ordre, j'en réponds, aidez-moi à fonder la liberté. »

Pieuses incitations qui, malgré la relative mobilisation de la bourgeoisie en faveur des oui au plébiscite de mai 1870, n'avaient pas apporté de substantielles modifications d'attitudes. À Lyon, la force du mouvement d'opposition, loin de stimuler l'entente de ceux qui avaient tout à perdre à un changement de régime, contribuait à aggraver les dissensions entre les partisans du retour aux bonnes vieilles méthodes répressives, hostiles aux moindres concessions, et les inspirateurs d'une tactique plus souple et plus adaptée aux exigences du moment.

On le vit bien, dès le mois d'août, alors que chaque jour apportait sa charge d'angoisse aux partisans, de plus en plus incertains, du régime impérial.

La nouvelle de chaque défaite augmentait la nervosité des opposants qui mobilisaient en faveur de la constitution d'une garde nationale des foules menaçantes. Le 13 août, à la Croix-Rousse, un homme seul, notaire, au village de Thurins, rêveur quelque peu exalté, provoqua une émeute à la Croix-Rousse en proclamant la chute de L'Empire. Un agent fut tué et deux autres blessés par les canuts spontanément accourus pour soutenir cet orateur de carrefour. Des drapeaux rouges ici et là apparaissaient, jusque dans les rangs des mobiles convoqués au camp militaire de Sathonay.

L'issue ne faisait aucun doute. Or, la bourgeoisie lyonnaise avait des traditions : en 1830, en 1848, chaque fois la passation des pouvoirs s'était faite au mieux, entre gens de bonne compagnie, avec le souci de régler en famille les désaccords, en s'efforçant de limiter au minimum l'intervention des éléments populaires. L'avocat général Bérenger, trop bien renseigné pour ne pas comprendre toute la gravité du moment s'efforça de négocier le changement prévisible avec les hommes du parti républicain et les représentants du libéralisme modéré. Le 20 août 1870, il les rassembla dans un salon du grand café Casati mais sa tentative échoua :

« Une discussion confuse s'engagea... Il devint évident qu'il ne pourrait y avoir entente et l'on se quitta sur le discours d'un membre du Conseil municipal » (16),

confia-t-il plus tard à une commission d'enquête parlementaire. Devant la même institution, le républicain modéré Le Royer devait livrer la véritable raison de cet échec :

« Il y avait à compter avec la classe ouvrière très puissante à Lyon et il était difficile de faire quelque chose de sûr sans se mettre d'accord avec les chefs ou du moins avec ceux qui représentaient d'une façon honorable la classe ouvrière » (17).

L'anecdote a l'avantage de mettre en pleine lumière les données d'une situation propre aux grands centres urbains français : poids d'une classe ouvrière organisée, constitution plus ou moins avancée d'un front des opposants populaires, hésitations d'une bourgeoisie qui perd son pouvoir de décision en raison de ses divisions et de son manque de perspectives claires. Ce que nous avons reconnu comme les prémisses des mouvements communalistes de 1870-1871...

« Au lieu de rassembler les forces vives de la nation autour de l'Empire, la guerre est devenue un motif supérieur d'opposition »,

note M. J. Gaillard dans un ouvrage sur les Communes de provinces (18).

La remarque, bien sûr, ne vaut pas que pour la province. A Paris aussi, l'opposition s’enhardit à mesure que s'accumulent les revers des armées impériales. Mais la marche rapide des avant-gardes ennemies, les impératifs de la défense qu'il faut d'urgence organiser introduisent dans la vie politique de la capitale des facteurs nouveaux qui sont, une fois la République proclamée, autant de freins (provisoires) à l'activité révolutionnaire.

Les illusions de la « défense nationale » selon Trochu sont assez fortes dans une ville qui s'organise en camp retranché pour entraîner un reflux provisoire du flot populaire.

À Lyon la situation n’a pas exactement le même caractère d'urgence et, dans l'évolution politique des deux villes, apparait alors une relative dysharmonie.

Quelque chose de nouveau

Ordinairement, lors des changements de régime, Lyon se contentait de sanctionner dans l'enthousiasme mais avec un certain retard les initiatives de Paris. Première rupture avec cette tradition bien établie, c'est la cité rhodanienne qui, cette fois, au matin du 4 septembre, des que fut connue la nouvelle de Sedan, prit la décision de proclamer la Republique. « Jamais Lyon n’a rien fait sans avoir reçu le mot d’ordre de Paris... Nous avons vingt-quatre heures devant nous » disait à huit heures du matin le préfet Sencier à l'avocat général Bérenger (19). Une heure plus tard la préfecture était envahie et le drapeau rouge flottait sur l'Hôtel de Ville !

Ce drapeau rouge marque aussi le décalage qui décidément s’affirmait entre les deux villes. Tandis que Delescluzes, Blanqui, Ledru-Rollin même étaient écartés du gouvernement ultra modéré de la Défense nationale et que « Paris se livra sans réserve à cette gauche qu’il avait du violer pour faire sa révolution » (Lissagaray), les choses prirent entre Rhône et Saône une tout autre allure.

Le républicain modéré Le Royer décrit de façon significative les événements :

« Au 4 septembre, nous fumes complètement débordés par les masses qui s'emparèrent de l’Hôtel de Ville. Leur premier acte fut de substituer le drapeau rouge, celui de la Commune, disaient-ils au drapeau tricolore. Ils s’emparèrent de tous les pouvoirs. Il était difficile de leur résister. On essaya bien la manifestation de la troupe pour maintenir l'ordre, mais la troupe elle-même abandonnait complètement ses chefs. Les officiers étaient fidèles au devoir, mais la troupe malheureusement était, elle-même, fort imprégnée des idées du dehors, de telle sorte qu’après une manifestation inutile, l’Hôtel de Ville fut la proie — je me sers d’un mot qui n’est pas trop fort — de ces Messieurs » (20).

La mise en place d’un Comité de salut public succéda immédiatement à l’envahissement de la maison commune. Il fut composé d'une majorité de militants appartenant à la tendance néo-jacobine, radicale, raspailliste, libre-penseuse, associés à quelques internationalistes admis à titre individuel. Le docteur Hénon, l’ex-député républicain battu en 1869, l’avocat Varambon, Louis Andrieux, futur procureur de la République, furent les seuls membres du comité à bénéficier d'une relative indulgence dans les commentaires acerbes dont la presse bourgeoise accabla les « inconnus » portés ce jour-là au pouvoir municipal (on observera par la suite une réaction identique à l’égard des responsables parisiens du 18 mars 1871).

Au même moment, à l'hôtel de police, un comité de sureté générale s’était installé sous la direction de Timon, ancien conseiller d’arrondissement, un radical révolutionnaire mâtiné de blanquiste qui ordonna les arrestations du préfet, des secrétaires généraux de la préfecture, du procureur général, de l’avocat général, du président de la cour d’appel, du commissaire spécial et des sbires les plus connus de la police politique.

La Guillotière, de son coté, installait, en plein cœur du quartier prolétarien par excellence son comite révolutionnaire. Si l’on ajoute an ce tableau que les gardes nationaux dont l’armement avait si longtemps été différé s’emparaient des forts Lamothe et de la Vitriolerie pour y saisir les fusils qui y étaient entreposés, on mesure la différence qui sépara la journée du 4 septembre lyonnaise de la journée du 4 septembre parisienne !

En fait, un pouvoir déjà communaliste s’était installe à Lyon le 4 septembre. Il offrait des possibilités d'évolution que le pouvoir central allait, bien entendu, s'efforcer d'entraver. Il répondait a la définition produite par Jean Bruhat dans le n° 2 de la Commune à partir d'un texte non signé et non daté déposé aux archives de la guerre (21) :

« Le peuple... en proclamant la Commune a nettement affirmé dans toute sa grandeur... Il voit dans la Commune la création de l’ordre nouveau, d’égalité, solidarité et de liberté qui sera le couronnement de la révolution communale... La Commune a (...) le devoir strict vis-à-vis des travailleurs dont elle émane de prendre toutes les mesures qui peuvent amener un résultat décisif. »

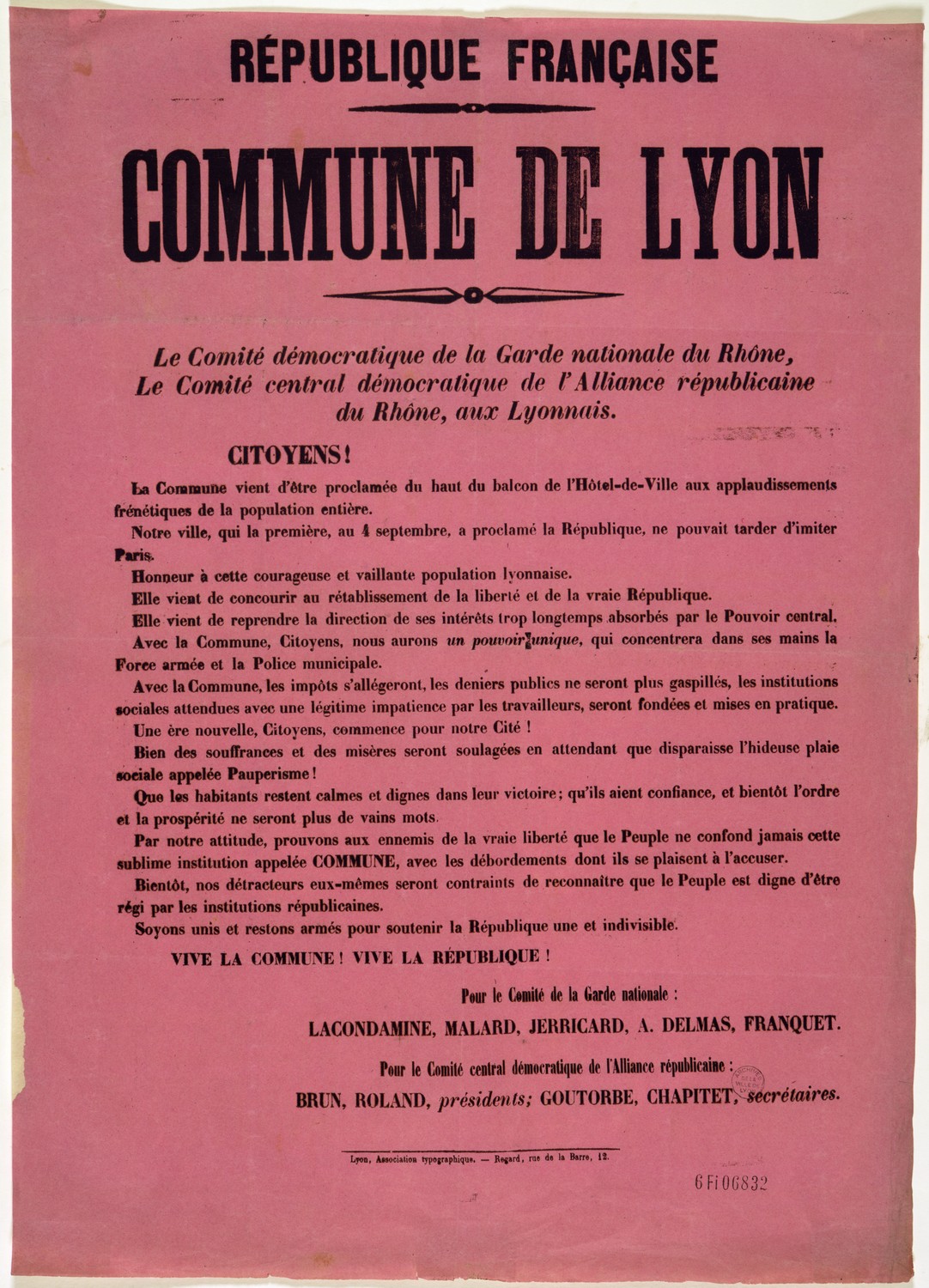

Trois commissions finances, guerre et intérêts publics préparèrent des décrets communiqués au public au moyen d’affiches surmontées du titre énorme de COMMUNE DE LYON qui écrasait le sous-titre de République française. Du 5 au 15 septembre, en moins de dix jours, beaucoup de décisions furent prises qui anticipaient sur celles que devait prendre la Commune de Paris : suppression des allocations aux presbytères et aux associations religieuses, suppression des corporations religieuses et adresse en faveur de la séparation révolutionnaire de l’Église et de l’État, suppression de l’octroi, création de chantiers nationaux pour remédier au chômage et activer les travaux de défense, restitution des objets déposés au mont-de-piété, impôt exceptionnel de 0,50 % sur les valeurs mobilières et immobilières et réquisition de 20 millions de francs payés par les riches, élection des commissaires de police...

On comprend l’effarement du gouvernement de la Défense nationale et de sa délégation de Tours en face de telles hardiesses, d’autant qu'une certaine désorganisation des liaisons administratives favorisait l’émancipation des autorités surgies le 4 Septembre dans les grands centres urbains et que, à Lyon, Challemel-Lacour, délégué du gouvernement pour succéder au préfet, fut fraichement accueilli. « Le Comité se réserve tout ce qui regarde la Commune. La médiation entre lui et le gouvernement provisoire pour les intérêts généraux et la défense nationale est attribuée au citoyen Challemel-Lacour au titre de délégué du gouvernement provisoire », avait décrété le comité de salut public le soir de son arrivée (22).

Le Salut public, bastion journalistique des « défenseurs de l’ordre », dénonçait cette situation intolérable :

« La soi-disant Commune de Lyon se tient en dehors et au-dessus de l’action administrative. Cette action au reste n'est ici que pure fiction. M. Challemel-Lacour est paralysé de toute initiative et gardé en quelque façon en charte privée » (23).

Mais Challemel-Lacour n'était pas si impuissant. En jouant avec virtuosité sur les désaccords qui apparaissaient au sein du Comité de salut public, en faisant appel au respect fétichiste de la légalité, il parvint à diviser ses adversaires et à leur faire accepter le recours a des élections destinées a redonner a la ville une assemblée élue.

C'était là le meilleur moyen, sous couvert d’un retour a la démocratie formelle, de redresser la situation. Il s'agissait, dans un premier temps, de faire refluer une démocratie hardie et décidée, née de l’action populaire, pour lui substituer une démocratie sage, rééquilibrée, c’est-a-dire limitée parce qu’elle redonnait influence et pouvoirs aux notables de la ville.

Au soir du 15 septembre, Lyon se trouva pourvu d’un Conseil municipal presque complet (une dizaine de sièges furent pourvus au scrutin de ballottage du dimanche suivant).

« Continuez a temporiser comme vous l'avez fait jusqu’ici... les élections nous apparaissent devoir tout terminer »,

avait télégraphié avec optimisme Gambetta à Challemel. Si effectivement une première « épuration » de l’assemblée responsable de la ville avait eu lieu (facilitée par la réserve dédaigneuse des dirigeants internationalistes à l’égard du scrutin), si les modérés étaient revenus plus nombreux et les révolutionnaires plus clairsemés, toutes les ressources des forces populaires n'étaient pas taries. Rien n'était terminé, tout dépendait de la tactique que choisiraient les responsables du mouvement révolutionnaire.

L'équipée du 28 septembre 1870

Au lendemain des élections municipales, deux comités rassemblaient une grande partie des militants venus d'horizon différents mais tous soucieux de persévérer dans la voie ouverte le 4 septembre :

D’abord le Comité central fédératif dont la création est a mettre en rapport avec la tentative de former une ligue du Midi, sorte de fédération révolutionnaire groupant les départements réunis autour de l’axe de la vallée du Rhône, afin de procéder à une levée en masse et de coordonner la défense ;

Ensuite, le Comité de sûreté générale qui occupait toujours l’hôtel de police de la rue Luizerne et prétendait toujours diriger la police urbaine.

Dans cette conjoncture, les leaders lyonnais de l'Internationale qui avaient conservé leur influence allaient avoir à prendre de lourdes responsabilités.

Ou bien, tenant compte des recommandations envoyées le 6 septembre par Eugene Dupont au nom du Conseil général de l’A.I.T., ils allaient profiter des circonstances pour « organiser toutes les forces de la classe ouvrière » et ne pas « affermir par des émeutes » la bourgeoisie (24), ou bien, présumant de leur force, ils allaient se lancer dans l'aventure.

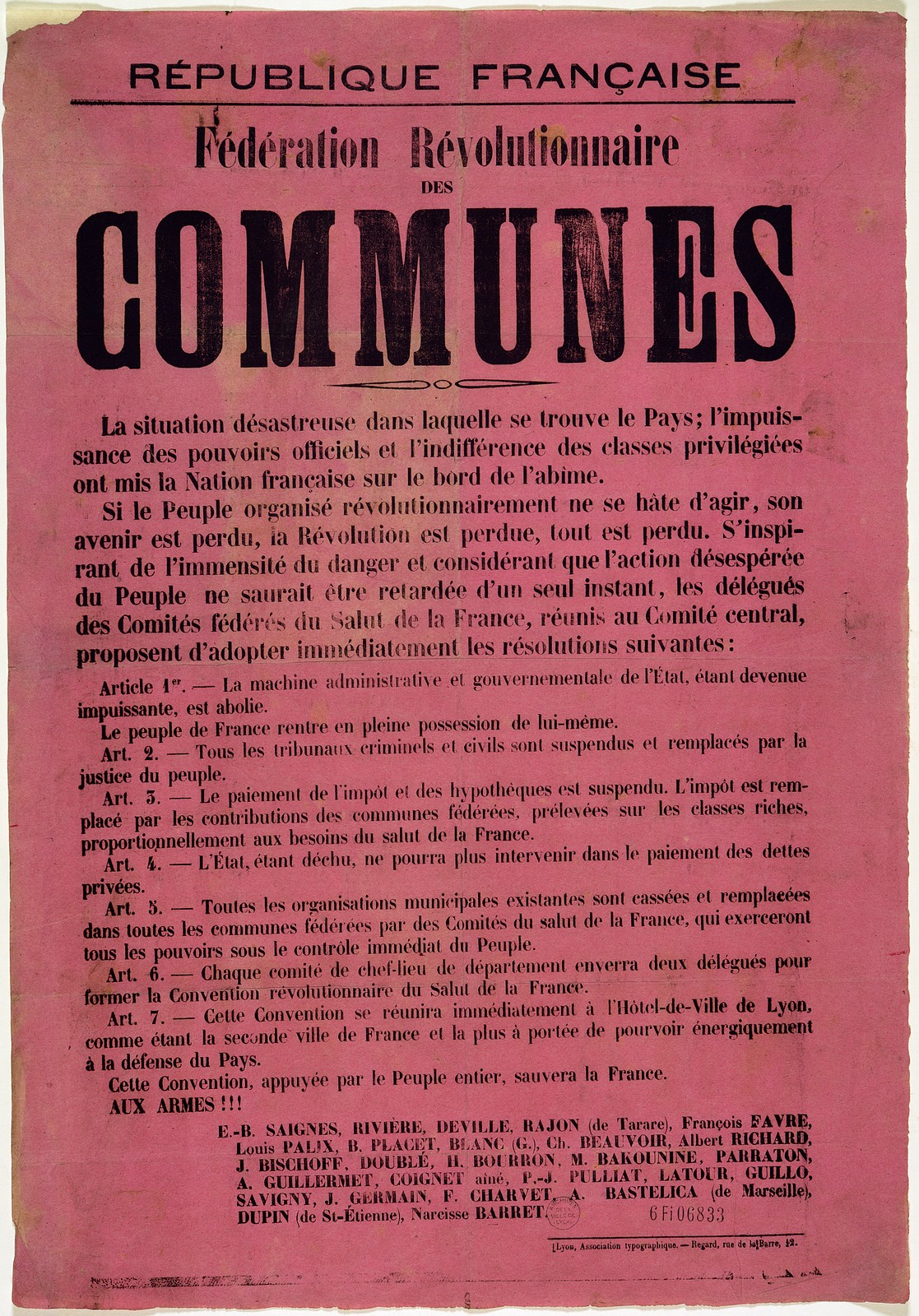

Sous la pression de Bakounine accouru à Lyon — ou il fut accueilli par ses « intimes » comme le Messie — ils se rallièrent à la deuxième solution. Bakounine affirmait :

« Si les ouvriers de Lyon et de Marseille ne se lèvent pas immédiatement, la France et le socialisme européen sont perdus ».

Comment dans ces conditions se contenter d'une action d’organisation patiente des forces internationalistes et d’un effort tenace pour unir les différentes tendances révolutionnaires ?

En treize jours, après avoir constitué un Comité de salut de la France aux effectifs hypothétiques, rameuté dans une conspiration hâtive une poignée de desperados, obtenu un appui incertain du Comité central fédératif et du Comité de sureté générale, manœuvré les travailleurs des Chantiers de défense pour que le 28 septembre une démonstration revendicative ait lieu devant l’Hôtel de Ville, Bakounine et ses amis passèrent à l’action.

Le résultat fut un lamentable échec maintes fois décrit : l’Hôtel de Ville occupé pendant quelques heures, l’État aboli... par voie d’affiches, une confusion monstrueuse paralysant les vainqueurs provisoires incapables de se mettre d'accord sur quoi que ce soit et, pour finir, la fuite générale devant l’intervention d’un bataillon de la Garde nationale descendu de la Croix-Rousse.

Marx, dans une lettre célèbre (25), a traité les promoteurs de ce désastre d’ânes, de lâches et de fous ; l’extrême sévérité de l'appréciation peut heurter mais il faut pourtant bien convenir que les résultats de l’équipée turent désastreux.

Au moment ou Paris allait commencer à abandonner peu a peu les illusions suscitées par le gouvernement de la Défense nationale à Lyon, l’Internationale était déconsidérée, ses responsables désorientés et en fuite, les forces populaires divisées et méfiantes, place nette était faite aux radicaux les plus timorés, un terrain bien meilleur s'offrait aux manœuvres de l'habile Gambetta.

La petite émeute du 20 décembre 1870, au cours de laquelle un groupe de manifestants improvisa l’exécution du commandant de la Garde nationale Arnaud, illustre exactement l’état de marasme dans lequel se trouvaient les forces révolutionnaires après la catastrophe du 28 septembre. Dans la ville ou les Comités les plus éphémères et les plus divers ne parvenaient plus a coordonner leur action, les manifestants étaient abandonnés aux rages désespérées de la spontanéité.

Ce 20 décembre, à la sortie d'un meeting convoqué à la Croix-Rousse après la bataille de Nuits, au cours de laquelle de nombreux mobiles lyonnais avaient été tués, un incident dégénéra en véritable accès de fureur collective qui se fixa sur la personnalité d'Antoine Arnaud, un artisan franc-maçon, soupçonné d'avoir trahi les idéaux démocratiques.

La répression immédiate et sévère de cet acte, les funérailles de la victime, conduites par Gambetta en personne, furent saisies comme un moyen de déconsidérer, d’affaiblir, d’isoler encore davantage les révolutionnaires et d'enfoncer un coin entre les ouvriers et la petite bourgeoisie artisanale dont l’alliance constituait le danger principal.

Au terme de ce cheminement, on comprend pourquoi, le 8 février 1871, lors de l’élection de l’Assemblée constituante, dans la ville qui, en mai 1869, avait triomphalement élu Raspail et Bancel contre leurs concurrents républicains modérés, les treize candidats conservateurs furent élus en bloc, récoltant entre 78.600 voix et 56.200 voix tandis que tous les démocrates, en recueillant de 50.000 à 25.800 voix, furent battus irrémédiablement. Au même moment, à Paris, en vertu d’un processus tout à fait différent, la poussée démocratique des forces populaires préparait l’avènement de la Commune.

Au secours de Paris

Le printemps 1871 est marqué par le retour a la normale dans l’ordre des événements révolutionnaires. Lyon se contente de suivre Paris. Mal, car son potentiel de lutte a été largement gaspillé.

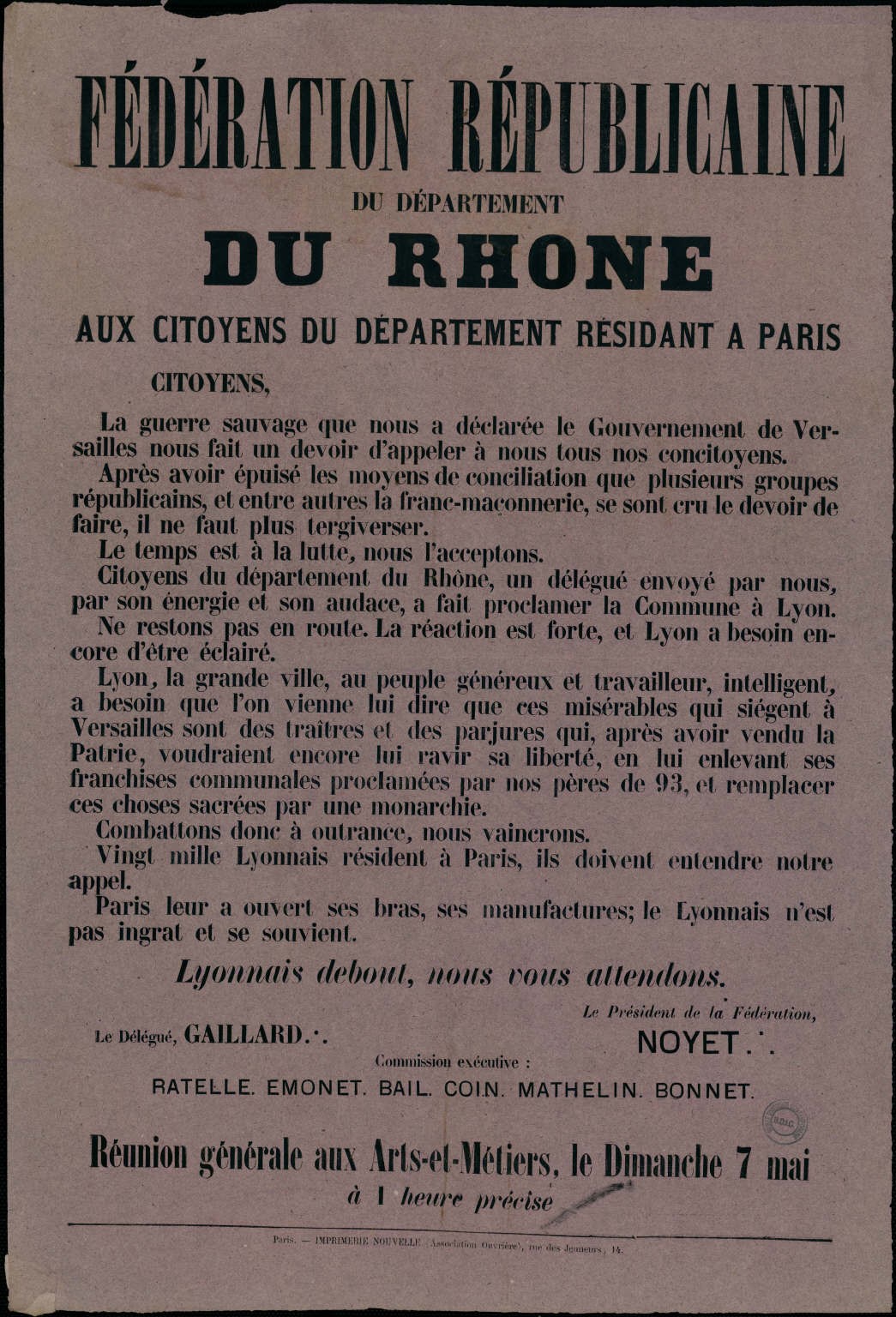

Malgré cette situation défavorable, les quartiers populaires de la ville restaient pourtant sensibles aux vibrations du sismographe révolutionnaire. La nouvelle des événements du 18 mars, parvenue à Lyon le 19, souleva d'espoir ceux qui n’avaient pas renoncé. Autour du Comité central démocratique de la Garde nationale s’articula une action destinée à soutenir et à rejoindre l’insurrection parisienne. Cet organisme joua, comme à Paris, le rôle d’un centre fédérateur des forces populaires. L'intervention d’Albert Leblanc, jeune ingénieur civil, délégué parisien de l’Internationale et du Comité des vingt arrondissements, appuyé par les initiatives des quelques responsables internationalistes locaux qui avaient conservé du crédit contribua à transformer le courant de sympathie en actes de solidarité. Le 22 mars, dans l’après-midi, une délégation du Comité de la Garde nationale fut chargée par une assemblée tenue au palais Saint-Pierre, voisin de l’Hôtel de Ville, d’exiger le ralliement de la municipalité à Paris. Les manœuvres dilatoires du maire Hénon, alors que la foule mêlée aux gardes nationaux et aux garibaldiens manifestait sur la place des Terreaux sa sympathie pour la Commune, aggravèrent la tension. Les discussions avec le préfet et les autorités municipales duraient depuis plus de deux heures lorsque, vers six heures du soir, plusieurs compagnies de gardes nationaux appartenant au 22e bataillon fourni par le quartier prolétarien de la Guillotière refusèrent d'obtempérer à un ordre qui les renvoyait outre-Rhône et pénétrèrent en armes dans l’Hôtel de Ville. Une commission provisoire de la commune de Lyon fut constituée sur le champ et son premier acte fut d'ordonner l'arrestation du préfet Valentin.

Le 23 mars, au petit matin, une affiche signée de la Commission apprenait aux Lyonnais la proclamation d'une Commune qui se voulait la continuatrice du pouvoir du 4 septembre 1870 et prétendait renouer avec la politique esquissée par le Comité de salut public d'alors :

« Nous voulons absolument et par tous les moyens la République ! Et pour l'assurer à jamais, créant une digue insurmontable et un rempart invisible, nous voulons la Commune !

Plus heureux, plus initiateurs que les autres villes, nous avons déjà conquis ce droit. La Commune lyonnaise régissait librement ses écoles, supprimait l'octroi et réglait ses impôts ; mais le Conseil municipal s'est laissé dessaisir de certaines attributions... Il n'a pas agi, il s'est avoué maté, vaincu, impuissant. La Garde nationale a voulu agir et vaincre et a proclamé une Commission provisoire de la Commune. » (26).

Las ! Improvisé à la hâte, né d'une impulsion extérieure, produit d'une situation ambiguë, dépourvu d'un véritable projet politique, oscillant au gré des influences multiples qu'il subissait, le nouveau pouvoir révéla bien vite sa fragilité mortelle.

Dès le 24 au soir, en butte à un isolement croissant alors que les autorités militaires réunissaient autour de Lyon les troupes nécessaires à la reprise en main de la situation, la Commission renonça. Le 25, à 4 heures du matin, le préfet, libéré, recevait des mains d'un garde anonyme cette véritable abdication :

« Considérant que la Garde nationale (a manqué au) devoir de soutenir la Commune qu'elle a réclamé ; les membres de la Commission se déclarent déliés de leurs engagement envers leurs mandants et résilient les pouvoirs qu'ils avaient reçus d'eux. » (27).

Ce samedi là, à 13 heures, par un beau soleil printanier sous l'hypocrite prétexte d'honorer les bataillons de mobiles du Rhône, qui avaient défendu Belfort, des troupes sûres entrèrent dans la ville, musique en tête et arme à la bretelle...

Sans qu'il soit nécessaire de verser une goutte de sang la Commune du 23 mars avait vécu !

Il n'allait pas en être de même trente-cinq jours plus tard, lors du dernier soubresaut de la Guillotière en faveur de Paris.

Les rapports de forces au sein de la population entre partisans de Versailles et partisans de la Commune n'étaient pas encore tels que les forces réactionnaires puissent tout se permettre. Dès le 28 mai, le Conseil municipal avait voté un vœu favorable à une transaction pacifique entre Paris et le gouvernement de Thiers. La population ouvrière vibrait à l'écho des premiers combats entre fédérés et Versaillais, l'agitation persistait dans la Garde nationale, des drapeaux rouges surgissaient encore dans les rues de la Guillotière, des réunions se tenaient où l'on conspuait les « Prussiens de Versailles ».

L'occasion d'un dernier affrontement fut fournie par la mise en application de la loi municipale du 14 avril 1871 pour laquelle le pouvoir exécutif, affichant sa méfiance « rurale » à l'égard des centres urbains, décidait d'enlever aux villes de plus de 20.000 habitants le droit d'élire leur maire. Des élections municipales furent en conséquence annoncées pour le 30 avril suivant.

La campagne électorale relança les tensions et favorisa les regroupements autour du Comité de la Garde nationale et du Comité de l'alliance républicaine où se rassemblait la minorité des radicaux décidés à ne pas abandonner la lutte.

Un nouvel envoyé de Paris, Gaston Caulet du Tayac, s'efforça de renouer entre les vétérans de l'internationale et l'état-major hésitant des radicaux divisés et indécis les liens nécessaires à une action commune. Deux centres politiques établis en Suisse participèrent en outre, secondairement, à la préparation de cette ultime journée : un groupe relevant du Comité fédéral Romand de l'A.I.T., les « Genevois » de Nicolas Outine, qui avaient conservé de bonnes relations avec le Conseil général de Londres, et un groupe d'activistes de l'Alliance bakouninienne en rapports directs avec des militants lyonnais de l'internationale. L'un et l'autre promirent un secours en hommes et fournirent des proclamations et des appels aux armes. Albert Leblanc, le 29 avril, à 17 h 20, fut arrêté au poste frontière ferroviaire de Bellegarde porteur de 290 affiches compromettantes.

Le lendemain, 30 avril, un état-major clandestin comptant des internationalistes et des « hommes d'action » de tendance blanquiste mit en application un plan destiné à soulever la ville et à empêcher les élections.

À la Guillotière, les choses se passèrent comme prévu. Les opérations de vote furent bel et bien stoppées, les insurgés occupèrent les locaux municipaux et, lorsque vers 17 heures, un premier détachement militaire tenta de dégager les abords de la mairie, il s'englua dans une foule de plus de 20.000 manifestants favorables à la Commune.

Mais la Guillotière était isolée. A la seule Croix-Rousse quelques barricades furent dressées dans la nuit du 30 avril au 1er mai mais elles se vidèrent de leurs défenseurs des l'apparition des premiers uniformes militaires.

À la nuit tombante, l'autorité inébranlée recourut contre les manifestants de la Guillotière aux mesures extrêmes. Dans la grande rue bordant la mairie, des hommes et des femmes décidés tinrent jusqu'à la mort les barricades contre lesquelles il fallut faire donner le canon.

À l'aube du 1er mai, on y dénombra une trentaine de morts.

L'affiche des bakouniniens de l'Alliance, en appelant aux armes, affirmait que les insurgés ne se laisseraient pas ravir la victoire, plutôt décidés « à ne faire qu'un monceau de ruines d'une ville assez lâche pour laisser assassiner Paris et la République » (28). Désorientés, désorganisés, désespérés mais décidés et fraternels jusqu'au bout, sans croire sans doute à une telle apocalypse, ils avaient été quelques dizaines de témoins capables d'aller jusqu'à l'holocauste...

Concluons sur une remarque

En 1871, à Lyon, le dernier bastion communard avait été la Guillotière, quartier du nouveau prolétariat. Pour la première fois on était descendu de la Croix-Rousse — la vieille colline des insurrections du XlXe siècle — pour combattre sur les barricades d'outre-Rhône. Jusqu'en 1849, les révolutionnaires faisaient plutôt le chemin inverse.

La géographie le soulignait : le temps des vieux métiers et de ses artisans-ouvriers commençait à être révolu, des forces sociales nouvelles pénétraient le mouvement ouvrier. Même si subsistaient encore les formes anciennes du combat, des tâches nouvelles s'imposaient aux travailleurs.

« Pour vaincre nous n'avons qu'à nous entendre et à vouloir », écrivait de sa prison un combattant (29). Nous entendre : n'était-ce pas créer une véritable organisation révolutionnaire de classe ? Vouloir : n'était-ce pas comprendre en profondeur les raisons, le sens et les conditions de la lutte ?

Dans les événements lyonnais comme dans ceux de la Commune de Paris se mêlent inextricablement l'héritage et les promesses de l'avenir. C'est l'idée même qu'exprimait, le 6 mai 1971, Georges Cogniot dans son allocution d'ouverture du colloque organisé par l'institut Maurice-Thorez sur la Commune (30). Il rappelait les paroles de Heine évoquant les derniers rayons de lune du XVIIIe siècle et les premiers feux de l'aurore du XIXe siècle qui avaient joué autour de son berceau et, transposant l'image, il ajoutait que, de même, « la Commune a fait briller les derniers rayons attardés et déjà anachroniques d'un certain jacobinisme, mais en même temps a resplendi les feux de l'aurore, encore hésitante, du socialisme ».

Pour cette raison aussi, la Commune ne se laisse pas réduire à un événement seulement parisien.

Pour cette raison les contemporains ont deviné qu'elle allait appartenir à la France et au monde.

Maurice Moissonnier

L’article de Maurice Moissonnier est paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 6 – mars 1977.

Notes :

(1) La Commune de 1871. Colloque de Paris. Mai 1971. Editions ouvrières, p. 93.

(2) Colloque de l'institut Maurice-Thorez, 6-9 mai 1971. Voici l'aube, l'immortelle Commune de Paris, Ed. sociales, p. 127.

(3) L'Internationale, 27 mars 1869.

(4) La première internationale. Colloque du C.N.R.S. 16-18 novembre 1964, Ed. du C.N.R.S., 1968, p. 137.

(5) Archives municipales de Lyon 1 2. Corporations. Soieries, 4 juillet 1870.

(6) Archives municipales de Lyon 1 2 56, 9 mars 1870.

(7) O. TESTUT, l'Association internationale des travailleurs, Lyon, 1870, p. 275.

(8) Archives municipales de Lyon 1 2 56, 27 octobre 1869.

(9) Archives municipales de Lyon 1 2 56, 11 mai 1869.

(10) J. GUILLAUME, L’Internationale, tome l, p.184.

(11) Histoire du mouvement social en France, F. ALCAN, 1911, p.123.

(12) Archives municipales de Lyon 1 2 56, 8 mai 1869.

(13) Le Progrès 30 juin 1870.

(14) A. RICHARD, « Les débuts du parti socialiste français », Revue politique et parlementaire, janvier 1897, p. 92.

(15) E. AYNARD, Le suffrage commercial et la situation politique à Lyon, Lyon 1869.

(16) Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, p. 502.

(17) Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, p. 506.

(18) Jeanne GAILLARD, Communes de province, Commune de Paris 1870-71, Flammarion, p. 33.

(19) Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, p. 502.

(20) Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, p. 506.

(21) Archives de la guerre LY. 22 in, La Commune, n° 2, pp. 17-18.

(22) Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale, p. 512.

(23) Le Salut Public, 11 septembre 1870.

(24) Archives départementales du Rhône. Série M. Envahissement de l'hôtel de ville. Dossier Gaspard Blanc.

(25) Au professeur Beesly, 19 octobre 1870.

(26) Archives départementales du Rhône, 4 M 6/2.

(27) Archives départementales du Rhône, 4 M 6/2.

(28) Archives départementales du Rhône, série M. Insurrection de la Guillotière. Dossier Drevet.

(29) Archives départementales du Rhône. Insurrection de la Guillotière. Dossier Audouard.

(30) Voici l'aube. L’immortelle Commune de Paris. Ed. Sociales, p. 18.