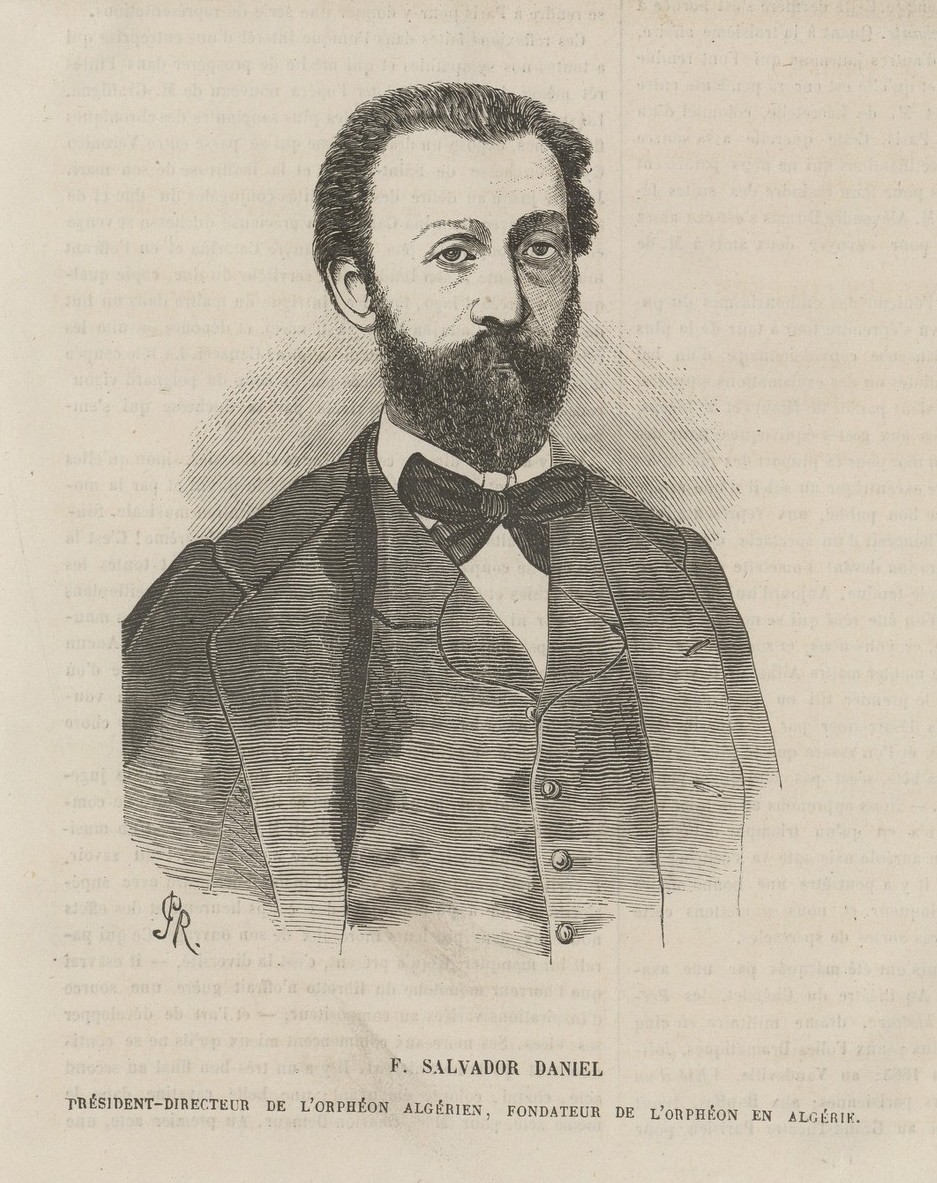

Francisco Salvador-Daniel est né à Bourges le 17 février 1831. Ses parents avaient fui l’Espagne, où son père, Don Salvador, avait servi en tant que capitaine dans l’armée de Don Carlos (alias Ferdinand VII, roi d’Espagne 1808 puis 1814-1833). Selon certains historiens, la famille pourrait être d’origine juive avant d’être anoblie et convertie au christianisme.

Don Salvador, musicien et linguiste, éduque son fils dans un environnement conservateur et lui procure une formation rigoureuse tant en musique qu’en langues modernes et anciennes. En tant qu’enseignant à l’École normale de Bourges, il est naturel que Francisco y entame ses études. En 1843, la famille s’installe à Paris, où Francisco est admis au Conservatoire de Paris. Il y développe ses compétences en tant qu’excellent pianiste et devient également altiste.

Il commence sa carrière de musicien au Théâtre-Lyrique où il côtoie Léo Delibes et travaille comme copiste chez un éditeur. Sa rencontre avec Félicien David, compositeur influencé par la musique dite « orientale », est importante pour lui ; leur relation dépasse le cadre musical et ils partagent un intérêt pour le mouvement saint-simonien et les débuts des thèses socialistes. Comme beaucoup de jeunes de son époque, Salvador s’intéresse à d’autres horizons et à une autre société ; l’Orient, symbolisant un âge d’or idéalisé, l’attire particulièrement.

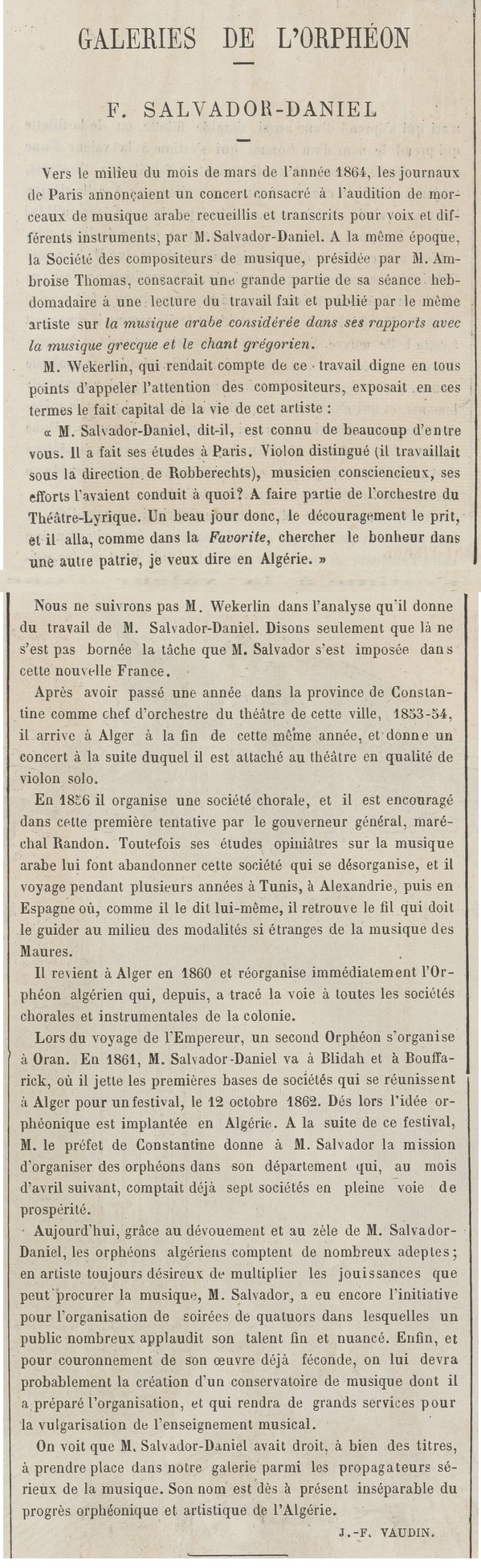

En 1853, il a eu l’opportunité de voyager en Algérie pour l’inauguration de l’Opéra d’Alger. Il y est resté dix ans, enseignant à l’École Arabe, fondant l’Orphéon d’Alger, et découvrant la musique arabe telle qu’elle est pratiquée par les interprètes locaux sur leurs instruments traditionnels, au-delà de la simple inspiration orientaliste. Cette expérience a été une véritable révélation, marquant le début de ses recherches que l’on peut qualifier aujourd’hui d’ethnomusicologiques. Il a mis de côté les principes de la musique occidentale afin d’adopter une écoute nouvelle et authentique.

Le beau n’est-il que convention ? Comment ce qui était beau au 13e siècle nous paraît si mauvais au 19e ; tandis que notre musique produira le même effet sur ceux à qui on en attribue les plus grands progrès ? Deux mots résoudront cette question : l’habitude d’entendre. (1)

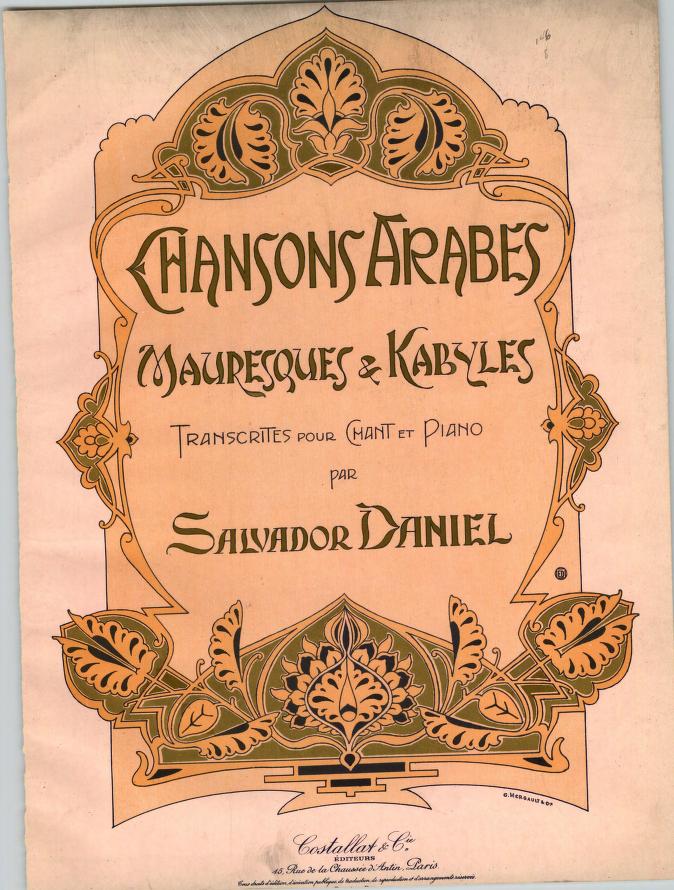

Francisco va parcourir le Maghreb et une partie du monde méditerranéen, probablement jusqu’à Malte, pour collecter plus de 200 mélodies ancestrales et populaires qu’il note soigneusement. Ayant appris l’arabe, il peut échanger de manière fluide avec les habitants. Ses compétences linguistiques (il parle espagnol, italien, latin et grec) lui permettent d’analyser des traités de musiques antiques et arabes. Les instruments qu’il observe et entend ressemblent à ceux décrits dans les traités helléniques antiques. Il étudie les liens et les héritages artistiques au fil des siècles.

Cette théorie perdue de la musique des Anciens, les effets extraordinaires obtenues de cette musique, j’ai cru les retrouver dans la musique des Arabes, et dû forcément, dès lors, étendre le cadre d’abord si restreint de mon sujet. (1)

Son retour à Paris en 1863 est motivé par un événement personnel tragique, suite au décès de la fille d’un marchand d’Alger qu’il devait épouser. Profondément affecté par ce drame, il revient dans la capitale et multiplie ses contributions journalistiques, notamment des chroniques musicales dans La Marseillaise et La Lanterne. Il rédige également des écrits musicologiques inspirés de ses expériences au Maghreb, tels que Notice sur la musique kabyle et La chanson guerrière au 18e et 19e siècle.

Il joue de l’alto et dirige l’orchestre des Concerts Populaires fondés par Pasdeloup. Il adapte ses mélodies méditerranéennes pour piano et voix afin de les jouer dans les salons parisiens.

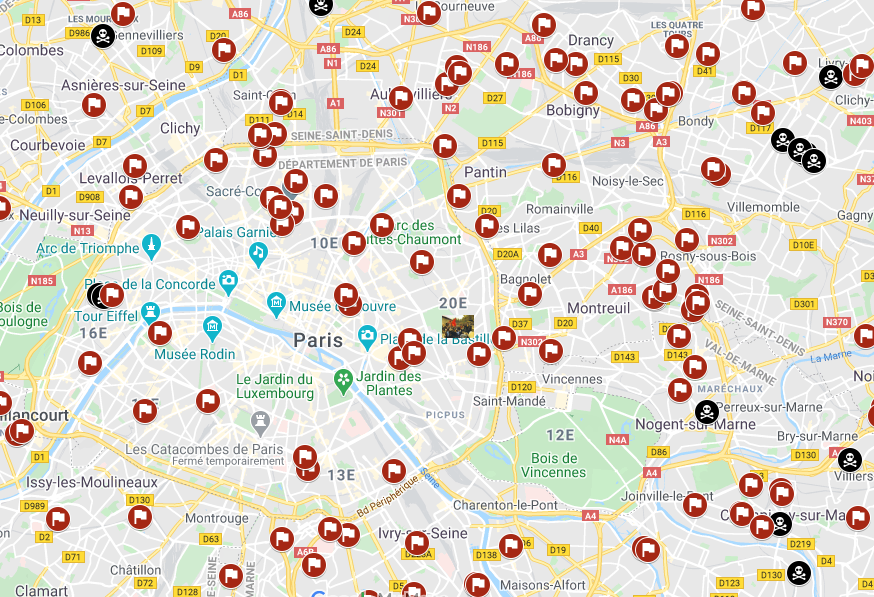

Installé dans le 6e arrondissement de Paris, il se lie d’amitié avec Gustave Courbet au nom de la Commission des Arts, Élisée Reclus et Édouard Vaillant, devenant délégué communal. Il participe aux insurrections du 31 octobre 1870 et du 22 janvier 1871, et signe l’Affiche rouge du 6 janvier 1871 proclamant la trahison du gouvernement.

En mai 1871, après la mort d’Auber, directeur du Conservatoire de Paris, Gustave Courbet demande à Francisco Salvador-Daniel de le remplacer.

La première réunion du 13 mai n’a pas été fructueuse, avec seulement cinq professeurs présents. Francisco a bien conscience qu’il est dans une situation dangereuse. Une seconde réunion devait se tenir pour mettre en place des décrets de la Fédération des Artistes concernant l’autonomie et le financement des théâtres et salles de concert, mais les événements tragiques de la Semaine sanglante ont interrompu ces projets. Le 22 mai, Francisco prend position sur une barricade dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et le 24 mai, il est exécuté par les versaillais et enterré dans une fosse commune. Ses dernières volontés étaient d’entendre l’adagio du second quintette de Beethoven lors de ses funérailles, mais, comme beaucoup d’autres, il en a été privé. Selon plusieurs sources, il a composé des œuvres pour chœur et orchestre (« Nouba », « Fantaisie pour orchestre », un opéra), mais il ne reste que 13 mélodies arrangées pour voix et piano. Un concert aura lieu le 3 mai 2025 à l’Espace Ochoa, 23 rue Richard-Lenoir à 19h, où ce répertoire sera interprété. Je tiens à remercier les Amies et Amis pour leur soutien dans l’organisation de ce concert et la recherche des sources.

AUDREY PAYELLE

(1) La musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le chant grégorien, Francisco Salvador-Daniel, 1863