MDans ce numéro de la revue La Commune consacré à la province nous ne pouvions passer sous silence le mouvement révolutionnaire qui, de 1870 à 1871, secoua Marseille et ses environs (1).

Proclamée le 23 mars 1871, la Commune avait des antécédents. Une première Commune avait eu lieu, le 1er novembre 1870. Il nous appartenait donc de retracer ces grandes journées révolutionnaires ainsi que de brosser le portrait de ces hommes qui, au sein de la cité phocéenne, surent lutter pour la République et la démocratie.

Ce mouvement régional — et non régionaliste — mérite toute notre attention pour son originalité.

En effet, comme le faisait remarquer Karl Marx, dès l'automne 1870, après le 4 septembre, la Commune « était déjà entreprise dans les grandes villes du pays ». Et il précisait qu'elle avait été « d'abord tentée dans les villes du midi de la France ».

L'historien, Jean Bouvier, écrit à ce sujet :

« La province a fait, avant Paris, l'expérience, certes partielle des "Communes", par la venue au pouvoir des républicains radicaux. »

Mais ceux-ci se satisferont dès lors des positions acquises. Il en résultera que « les soulèvements urbains de mars-avril 1871, en province, ne seront pas (...) un épanouissement mais une séquelle des journées antérieures ; profonde différence avec Paris qui connut, pour des raisons particulières (...) une intensification et un apogée des aspirations révolutionnaires après la signature de l'armistice (janvier 1871). D'où l'avortement parfois dérisoire des mouvements provinciaux, du printemps 1871. »

« Ces indications nous semblent être entièrement confirmées par une analyse détaillée des faits. » C'est ce à quoi nous nous attacherons — dans le cadre relativement limité de cet article — en retraçant l'épopée particulière et originale de Marseille qui, la première en France, fit l'expérience du pouvoir.

Un bastion republicain

Une question se pose immédiatement. D'où vient, qu'en 1870 et 1871, Marseille se trouve pour ainsi dire haussée sur le même plan révolutionnaire que Lyon et Paris, alors que jusqu'à cette période sa tradition était infiniment moins riche que celle de ces deux villes ?

Il y a plusieurs raisons.

Pendant le second empire, Marseille est la ville qui enregistre, proportionnellement, le plus gros afflux de population : 195.000 habitants en 1851, 313.000 en 1872. Son port profite, sous Napoléon III, des relations commerciales de plus en plus actives de la métropole avec l'Algérie. La grande industrie s'y développe. Avec elle une bourgeoisie industrielle. Avec elle aussi « un nouveau prolétariat de souche paysanne misérable, dont l'éducation politique est à faire, mais qui mènera des grèves vigoureuses contre l'aggravation de ses conditions d'existence ». (Entre autres, d'avril 1867 à janvier 1868, les grèves dans les bassins miniers de Fuveau, Gréasque, Gardanne, Auriol, La Bouilladisse.)

Marseille n'est pas pour autant une « ville rouge ».

Tout au plus est-elle un bastion républicain.

Il n'y eut pas, par exemple, à Marseille, en 1848, d'affrontements violents entre le prolétariat et la bourgeoisie, comme ce fut le cas à Paris, entraînant une rupture définitive avec la pratique de la collaboration de classes. Par contre, la petite et moyenne bourgeoisie se détachera progressivement de sa classe. Car si la féodalité financière est satisfaite de l'Empire qui lui procure d'amples profits, la petite et moyenne bourgeoisie, elle, estime sa part trop réduite. De plus en plus menacée, elle constituera une force d'opposition importante au régime, donnant ainsi corps au radicalisme marseillais.

Les radicaux, rapidement influents dans la population, allaient infliger au gouvernement une première défaite cuisante. En mai et juin 1869, lors des élections législatives, deux adversaires déclarés de l'Empire, Gambetta et Esquiros, sont élus triomphalement.

Cependant, parallèlement aux radicaux, une nouvelle forme d'opposition apparaît, le prolétariat, et s'organise dans l'Association internationale des travailleurs. L'Internationale, depuis 1864, rallie à elle les éléments les plus conscients de la classe ouvrière.

Dans chaque grande ville des section se créent : à Paris, avec Varlin et B. Malon ; à Rouen, avec Aubry ; à Lyon, avec A. Richard et à Marseille avec André Bastélica, âgé de 23 ans (2).

Fondée en juillet 1867, la section marseillaise de l'internationale, après un départ assez lent, prit une rapide extension et compta bientôt 4.500 adhérents, groupés en 27 corporations ouvrières. Elle s'affirmait comme une des mieux organisées de France. Dirigée par des ouvriers de la petite industrie, des artisans, un tapissier, un commis, un vernisseur, un boulanger, un professeur et Bastélica lui-même, tour à tour employé de commerce, typographe et journaliste de talent, la section, tout en essayant d'organiser la classe ouvrière, entretient au sein du prolétariat, une agitation politique permanente.

Il y eut très vite unité d'action entre les radicaux et les internationalistes — et cela fut possible pour les raisons que nous avons vues plus haut. Cette unité ira jusqu'à la création d'un mouvement — la Ligue du Midi — commun aux deux organisations. Qui faisait le jeu de l'autre ? Bastélica, en 1870, écrit à Varlin :

« Nos radicaux baissent, baissent. La marée basse de l'opinion va bientôt mettre à nu la quille délabrée de ces vieilles pataches. »

Il n'en sera pas exactement ainsi. Bastélica avait sous-estimé la force et la hardiesse du radicalisme marseillais, auquel sa tactique devait surtout servir de caution auprès des masses. Cela apparaîtra clairement pendant les deux Communes.

Une revolution latente

Le premier grand affrontement entre le régime impérial et l'opposition fut déclenché par l'assassinat à. Paris, du journaliste Victor Noir par le prince Pierre Bonaparte, le 8 janvier 1870. Marseille dès qu'elle apprit la chose se remplit de cris hostiles à l'Empire. Le 10 janvier, une puissante manifestation de plus de 1.200 personnes, drapeaux rouges en tête, parcourt les rues de la ville. On chante La Marseillaise. On réclame la République...

C'était un signe avant-coureur des événements qui allaient suivre.

Avec le plébiscite du 8 mai 1870, la farouche opposition des Marseillais à l'Empire apparut encore plus clairement.

« Seule avec Paris, Marseille avait voté contre l'Empire, par 59.882 non contre 39.531 oui. »

Le gouvernement s'inquiéta de ces résultats. Une prompte répression allait s'abattre. Varlin et Richard furent arrêtés. Le chef du gouvernement, Emile Ollivier, télégraphiait dans le même temps au procureur général d'Aix :

« A-t-on saisi l'internationale à Marseille ? Elle y existe certainement. On me dit que les réunions de Marseille sont intolérables par leur violence. N'hésitez pas à faire un exemple, et surtout frappez à la tête. »

Mais la tête — Bastélica — s'était déjà réfugiée en Espagne.

Pour l'A.I.T., désorganisée un court instant, le coup n'était pas si grave. Le mouvement révolutionnaire marseillais se développait bien plus vite que la répression impériale.

C'est pourquoi Marseille sera à l'avant-garde du mouvement révolutionnaire qui éclatera en France.

Elle se lèvera la première.

Les 7 et 8 août, au lendemain du désastre de Forbach, une manifestation populaire d'une ampleur inégalée éclate ; 40.000 personnes conduites par G. Naquet, Bouchet, Rouvier et G. Crémieux — tous quatre radicaux — se rassemblent devant la préfecture et tentent de l'occuper. Mais l'énorme bâtiment « hostile et vérouillé » ne cède pas. Le soir, l'arrestation de Naquet porte la colère des manifestants à son comble. Hâtivement, radicaux et socialistes se rencontrent, rue Vacon, et forment un Comité central d'action. Et le lendemain, ils se lancent alors à l'assaut de la mairie et y pénètrent. Un comité révolutionnaire se constitue, composé des radicaux G. Crémieux, l'avocat Giraud-Cabasse, Tardif, Félix Granet, le jeune et ardent poète Clovis Hugues (3), les journalistes Sorbier et Elbert et des internationalistes Allérini, Combes, Mathéron, Bosc, Gilbert, Borde, Conteville.

Ce comité ne devait durer que quelques heures (il faisait écho en quelque sorte à la tentative de « coup de force », manquée par Blanqui à Paris). Une vigoureuse charge de police remit très vite les choses en place. Et la foule lassée des hésitations du comité, aucune décision n'ayant été prise, se laissa disperser. Les insurgés qui ne s'étaient d'ailleurs présentés qu'en « mandataires de la patriotique cité marseillaise », n'invoquèrent comme explication qu'un profond désir de réorganiser la mairie et la Garde nationale.

Au nombre d'une trentaine, les chefs insurgés furent écroués dans les cachots du Fort Saint-Jean.

Le mouvement était amorcé.

Le 10 août, avec le remplacement du préfet, l'état de siège de Marseille est proclamé.

« Mais les temps troubles que les circonstances politiques et les malheurs de la patrie avaient fait naître, allaient donner à l’A.I.T., l'occasion de jouer son rôle d'impulsion des forces révolutionnaires. »

Le 4 septembre, Marseille apprend dans la même journée le désastre de Sedan, la capture de l'empereur et, dans la soirée, vers 22 heures, la proclamation de la République et la constitution d'un gouvernement de défense nationale. C'en était beaucoup pour une population ardente, 20.000 personnes, après avoir libéré les prisonniers d'août, envahissent la préfecture, obligeant cette fois, le préfet et sa famille à fuir. Devant cette explosion populaire, les internationalistes, afin d'éviter le saccage, se constituent — spontanément — en garde civique, sous la direction de Combes, Mathéron, Gavard et l'un des chefs de la section parisienne de l'internationale, Edmond Megy. De son côté, soucieux de maintenir l'ordre, le maire républicain Bory demande à Labadie, conseiller municipal, d'assumer les fonctions de préfet intérimaire. Une commission départementale, née de la fusion de la municipalité et d'un comité de salut public, créée la veille au journal Le Peuple, s'installe à la préfecture. Deux internationalistes participent : Delpech et Baume.

Mais le pouvoir révolutionnaire est dans la rue. C'est celui que représente la garde civique — à la fois police et armée — composée d'ouvriers, pour la plupart membres de l'internationale. Et bientôt, il y aura rupture, à cause du drapeau rouge hissé sur la préfecture, entre l'internationale dans la rue, les radicaux majoritaires dans la commission et les modérés Bory, Labadie et Thouret, qui se replieront dans la mairie.

C'est alors qu'arrive A. Esquiros. Nommé administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône, il entre dans Marseillle, le 7 septembre. Il est acclamé à la fois par les gardes civiques, la commission et la municipalité.

Bien que délégué par Gambetta, Esquiros prendra vite ses distances avec le gouvernement. Il avait en horreur les républicains modérés. Le 9 septembre, en collaboration avec la commission départementale, Esquiros forme un comité local de défense nationale. Il n'innovait pas. Partout en France, ces comités existaient. La différence pourtant, c'est que, au contraire de Paris et des autres villes de province, Marseille et le Midi n'était pas sous l'occupation prussienne. Le Comité en « zone libre » pouvait prendre un tout autre tour que dans le reste du pays. De plus, le pouvoir politique et juridique national était déjà aux mains de la haute bourgeoisie pressée de « vendre » la France à Bismark, dans le seul dessein de sauver ses privilèges.

Bastélica revenu d'Espagne après la chute de l'Empire, fut le plus conscient de cette situation objective et de la potentialité révolutionnaire qui existait dans le Midi. Un accord tactique sera passé entre Esquiros, Crémieux et lui. Et, côte à côte, après avoir adressé un ultimatum au gouvernement provisoire, ils vont inaugurer à Marseille une politique démocratique de défense nationale, en collaboration avec toutes les couches de la population.

Bastélica était l'ami de Bakounine. Il était aussi son émule, c’est-à-dire un partisan de la révolution « antiautoritaire » qui abolirait immédiatement toute forme d'Etat, et donc toute organisation politique de la société. Au congrès de l'A.I.T., à Berne, en 1868, il apparut comme le leader de cette tendance, opposée à celle de Marx. Les événements marseillais l'amèneront à modifier sa position. Il s'en expliquera à A. Richard :

« Nous ne devons point nous montrer indifférents à la solution politique du problème social : nous devons tendre au contraire à en saisir la direction ».

La Ligue du Midi

Cette direction politique, Bastélica la partagea avec Crémieux et Esquiros à la Ligue du Midi. La constitution de la Ligue était un fait important (4). Elle était l'aboutissement de la poussée patriotique et révolutionnaire de la région. Groupant 48 délégués de 13 départements, la Ligue se constituera en véritable directoire régional, « creuset appelé à forger un gouvernement et une armée populaires ». Car, selon les conclusions de la première séance de la Ligue, seul le Midi libre « pourra sauver le Nord » par l'union de « toutes les forces des départements »

Il ne lui manquait qu'un programme politique et social.

Elle se le donnera le 22 septembre. Dans une réunion présidée par Bastélica, il est décidé :

« la levée d'un impôt de 30 millions sur les riches, la réquisition des armes et des chevaux, la confiscation des biens des traîtres et du clergé, la séparation de l'Église et de l'État, l'enrôlement des prêtres dans l'armée, l'épuration des fonctionnaires de l’Empire, la liberté de la presse par suppression des cautionnements, l'élection des juges par le peuple, la suppression des écoles religieuses et l'affectation de tous leurs locaux aux écoles laïques ».

C'était une formidable tentative d'organisation dans une perspective de luttes prochaines.

Les jeunes de moins de vingt ans furent groupés sur le même modèle que la garde civique, sous la direction du fils d'Esquiros et de Clovis Hugues, dans la jeune légion urbaine. Entraînée au maniement des armes et au combat de rue, elle constituera, avec les civiques, une véritable force révolutionnaire armée pour la ville.

Le programme adopté par la Ligue, s'il est novateur, n'en est pas moins jacobin. Il faudra une pression prolétarienne de l'intérieur, pour que le radicalisme marseillais prenne des mesures favorables à la classe ouvrière : loyers non exigibles d'avance, réduction à 8 heures de la journée de travail dans les mines.

Bastélica, un peu trop sûr de son influence sur Esquiros et Crémieux, fait alors la navette entre Marseille et Lyon où, selon Richard et les « analyses » de Bakounine, la révolution était maintenant possible et proche.

Cette dispersion se ressentira à la direction de la ligue.

Le jacobinisme reprendra vite le dessus, préférant aux réalisations sociales et concrètes, la phrase révolutionnaire, empreinte des « souvenirs » de 1793. Qu'on en juge :

« Nous sommes résolus à tous les sacrifices, écrivent Esquiros et Crémieux, et si nous restons seuls nous ferons appel à la révolution, à la révolution inexorable et implacable, avec toutes ses haines, ses colères, sa ferveur patriotique. Nous partirons de Marseille. Nous prêcherons sur nos pas la guerre sainte... »

De son côté, Gambetta, devenu ministre de l'Intérieur du gouvernement de défense nationale, entend en finir avec « l'anarchie » marseillaise. Il s'y reprendra cependant à deux fois. Le 17 octobre, Dufraisse est chargé de remplacer Esquiros. 100.000 personnes, après un meeting à l'Alhambra, votent une motion de soutien à Esquiros et se massent ensuite devant la préfecture pour empêcher l'entrée de Dufraisse. Celui-ci prend peur et s'en retourne dire à Gambetta de renoncer à son projet. Ce qui n'était pas son avis. Et le 30 octobre, les Marseillais apprennent la nomination de A. Gent à la place d'Esquiros. Ils apprennent aussi la capitulation de Bazaine à Metz.

Cette double nouvelle tombe sur une poudrière. Elle « ne fut même pas un prétexte d'insurrection contre le gouvernement, elle fut simplement la confirmation éclatante de cette incapacité du pouvoir central que les extrémistes marseillais n'avaient cessé de proclamer, elle ne provoqua pas la Commune, mais la justifia ».

C'est l'émeute.

La première Commune

« La foule, les civiques, les organisations patriotiques, Clovis Hugues en tête de sa Légion, portant le drapeau rouge, marchent sur l'Hôtel de Ville qu'ils occupent sans coup férir... Les gardes nationaux, hésitants, sans chefs... ne manifestèrent en effet aucune opposition ».

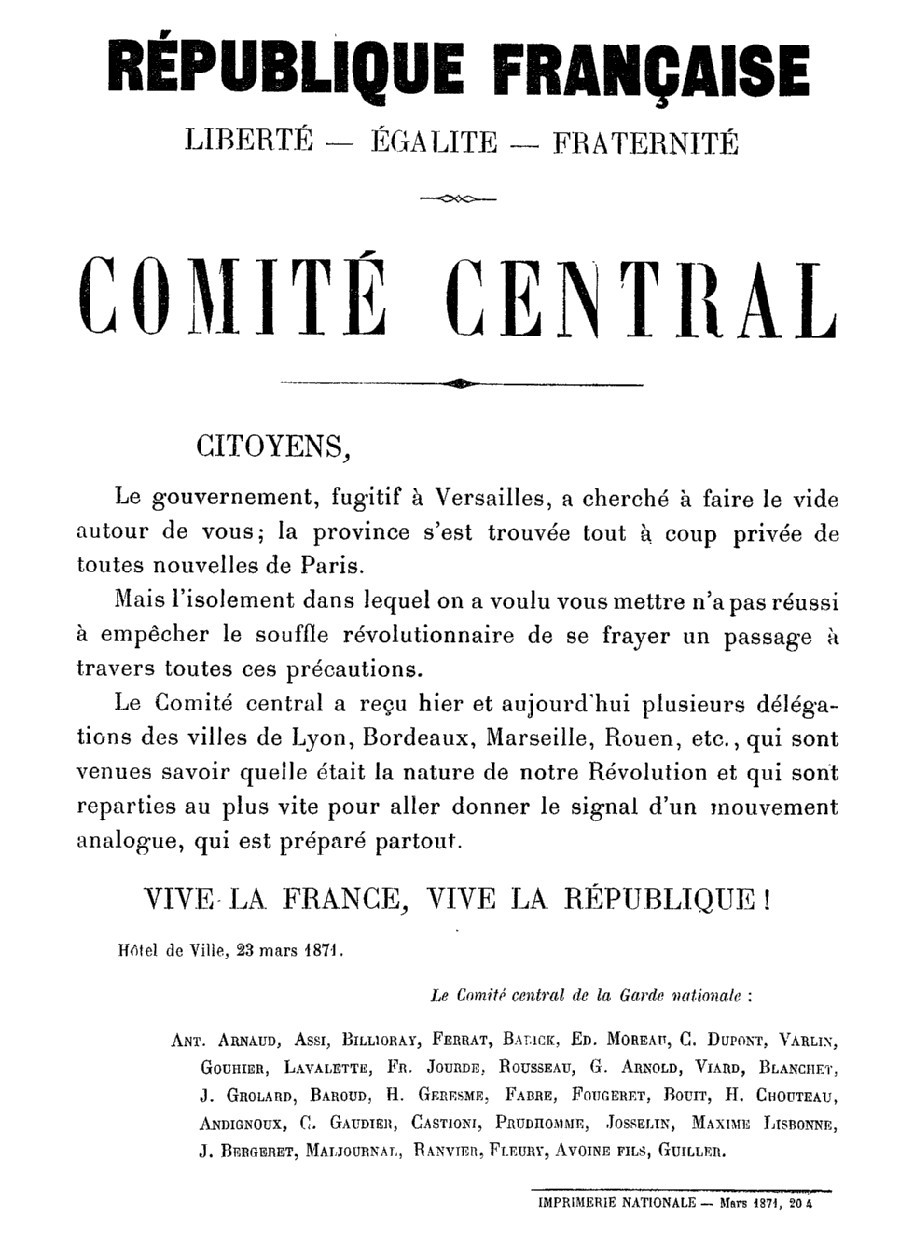

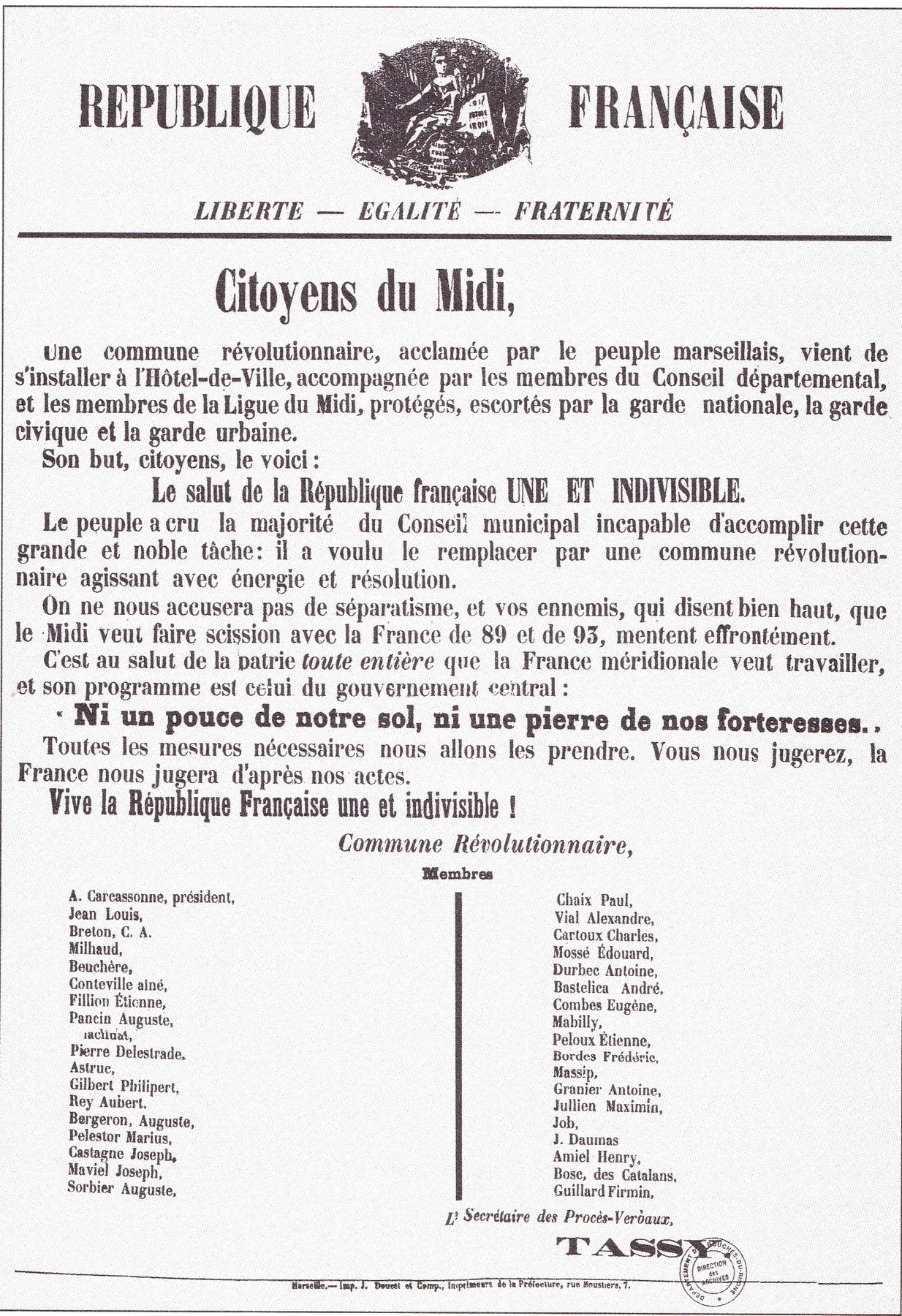

Le soir, le peuple est maître de la cité. A l'Hôtel de Ville, un comité de salut public, de 49 membres, est constitué. A sa tête, Esquiros. Il n'y a plus que trois internationalistes dans le comité. Bastélica n'est plus maintenant qu'à la remorque des radicaux, comme le prouve le manifeste du comité qui se borne à fixer pour but à son activité, « Le salut de la République une et indivisible ». « Formule typiquement radicale qui ne fait aucune place aux revendications ouvrières, et omet toute condamnation de la bourgeoisie en tant que classe. »

C'est pourtant sur cette base que le lendemain 1er novembre, la Commune révolutionnaire de Marseille est proclamée. L’Internationale n'y a toujours que 9 membres sur 35 et donc reste en minorité. L'intrigant Cluseret se trouve là — à point — pour se faire nommer général de la Ligue du Midi.

A. Gent n'est pas Dufraisse. Ancien commissaire de la Ligue, il n'est pas impopulaire et la population hésite à lui barrer la route. Lui n'hésite pas, entre dans Marseille et payant de courage, il pénètre seul dans la préfecture. Victime d'un attentat [manqué] il profite du désarroi qu'entraîne cet incident pour s'installer.

Il profitera aussi de l'affolement d'Esquiros, dont le fils est gravement malade, de la débandade des chefs de l'émeute, et de la démobilisation subite des masses fort mal encadrées... Le 2 novembre, Gent a retourné la situation en sa faveur.

Cluseret s'enfuit sans demander son reste ; Bastélica se retire (5), Esquiros endeuillé, reste abîmé dans sa douleur de père... L'acte final de cette première Commune avortée est révélateur de la confusion générale ; le 4 novembre, les éléments bourgeois de la Garde nationale entourent l'Hôtel de Ville encore tenu par les « civiques » et voici comment l'international Allerini décrit la scène à Bakounine :

« On ouvrit les portes, il y eut une scène de fraternisation : ouvriers et bourgeois s'embrassèrent et tous sortirent ensemble, se mêlèrent ; et, à l'ombre du drapeau de l'internationale, ils firent le tour de la ville. La farce était jouée. »

Gent, fin politique, ne se mettra pas la population à dos. Il n'exercera aucune poursuite, ni arrestation, malgré les protestations d'une bourgeoisie qui veut du sang ! Il laissera même à la Garde civique ses armes... Pour un temps ! Habilement fondue dans la Garde nationale, puis neutralisée, elle sera dissoute de même que la Ligue du Midi.

« Rien ne subsiste — sinon la désillusion des masses — de la première Commune marseillaise. »

La conclusion à ces événements, nous l’emprunterons à Allerini, dont le jugement nous paraît valablement fondé :

« Ce qui manque, c'est un état-major (6). De là, désorganisation complète. La Commune révolutionnaire avait bien commencé. Mais dès les premiers coups de feu, ça a été fini. C'était à qui aurait disparu le premier. Bastélica s'est retiré; Combes s'est retiré. Personne ne veut accepter de responsabilité. »

Prenez vos fusils...

Des élections municipales vont suivre, puis des législatives, le 8 février 1871. Brèves, sans tapages — mais faussées par Gent qui fait voter les non inscrits — elles donnent une majorité conservatrice et « pacifiste » à l’Assemblée.

Ces élections qui ne reflétaient en rien les événements passés et encore moins les forces en présence, démobilisèrent les masses. La section marseillaise de l'internationale usa alors de la dernière arme en sa possession la grève, qui seule pouvait maintenir la cohésion et la combativité de la classe ouvrière. Dès le 10 mars, le port était en grève, « le 17, les rues cessaient d'être balayées. Le 18, grève des chauffeurs... les boulangers s’arrêtaient le 21... Le 22, les grémeurs arrimeurs...

« C'était un "calme lourd" d'in- quiétude et de tension comme celui qui régnait à Paris, au lendemain du siège, était empreint de fièvre et de rancœur. »

Mais le 22, Marseille reprend son grondement de guerre. « L'avènement des réactionnaires, la nomination de Thiers, la paix baclée et honteuse, la monarchie entrevue, des défits et les défaites, la cité vaillante avait tout senti aussi vivement que Paris. »

La nouvelle du 18 mars mit le feuaux poudres.

Dans l'effervescence générale, G. Crémieux déclara à l'Eldorado, devant un millier de personnes :

« Le gouvernement de Versailles a levé sa béquille contre ce qu'il appelle l'insurrection de Paris ; mais elle s'est brisée dans ses mains et la Commune en est sortie... Jurons que nous sommes unis pour défendre le gouvernement de Paris, le seul que nous reconnaissions. »

Marseille proclamait ainsi sa seconde Commune.

Écrasé dès le 4 avril par le général Espivent de la Villeboisnet, « légétimiste obtus, dévôt hébété, général d'antichambre », elle ne dure que 13 jours mais fut « la plus puissante et la plus longue des insurrections de province ».

Malgré les grèves, le 21, le préfet, le contre-amiral Cosmier (7), télégraphiait à Paris : « Marseille est tranquille ». Le 22, terminant son discours à l’Eldorada, Crémieux s'écrie :

« Rentrez chez vous, prenez vos fusils, non pas pour attaquer, mais pour vous défendre ».

C'était un véritable appel aux armes.

Les paroles de Crémieux ont certainement dépassé sa pensée. Mais déjà la salle unanime crie : « Vive Paris ! » Le mouvement est a nouveau amorcé. Il sera irréversible.

Cosmier, alarmé par les événements pressent les manifestations. Il convoque la Garde nationale et tente de provoquer une contre-manifestation. Personne ne répond à son appel. Quand il prend conscience de son erreur, il est trop tard. Le 23 au matin, Marseille est sur le pied de guerre. Les bataillons populaires, la Garde nationale, les civiques, les francs-tireurs et les garibaldiens (8), défilent dans les grandes artères de la ville.

Le conseil municipal s'épouvante. En son nom, Labadie, jonglant avec les phrases, désavoue Versailles et « blâme de toutes ses forces ce qui se passait à Paris ».

Dehors les troupes piétinent, s’impatientent et finalement fatiguées d'une attente de six heures, s'ébranlent, marchent sur la préfecture et l'occupant.

Dans le tumulte une commission de douze membres se forme. Côte à côte, une nouvelle fois, on retrouve les radicaux et les internationaux Crémieux, Job, Etienne et Allerini, Maviel, Guillard, auxquels se sont joints des délégués du Club de la Garde nationale et du conseil municipal. Ceux-ci ne manifestèrent, soit dit en passant, aucun enthousiasme.

Cosmier, lui, sous la pression populaire, veut signer sa démission. Mégy s'y oppose, préférant le garder comme otage.

Le seul pouvoir encore existant est le conseil municipal. Crémieux s'adresse une seconde fois à lui :

« Venez au plus tôt nous aider à constituer une administration provisoire ».

Sans engager sa responsabilité, et de façon équivoque, le conseil accepta. (Il fallut d'ailleurs que Job, avec des soldats d'armée, aille quelque peu les inciter à accepter l'invitation de Crémieux.) La commission fit alors afficher qu'elle concentrait en ses mains tous les pouvoirs.

L'expérience du pouvoir

Le 24, la ville entière est au peuple. « Cette victoire tourna la tête aux plus ardents. » Les civiques arborent le drapeau rouge et harcèlent la commission qui leur paraît tiède. Les républicains petit-bourgeois trouvent, eux, le drapeau rouge dangereux. La commission hésite. Pour plus de renseignements, on envoie Cartoux à Paris. En attendant, Crémieux fait hisser sur la préfecture, entre le drapeau rouge et le tricolore, le drapeau noir. Non pas au nom de l'anarchie mais pour trancher le débat et pour « signifier le deuil de la patrie ».

L'A.I.T. tient des positions de premier ordre : la gare, le port dont Lombard est capitaine, Pacini est commissaire central de la police, Mégy, Mathéron, Bonafoux sont à la tête des gardes civiques, Bosc commande une compagnie de gardes nationaux.

Cependant, et bien que les radicaux Job etÉtienne se rangent sur les positions de l'internationale, la majorité au sein de la commission reste aux radicaux. Bastélica n'est plus là pour rétablir l'équilibre et organiser. L'organisation entière repose d'ailleurs sur Crémieux. Celui-ci n'a rien d'un révolutionnaire farouche. Son seul souci est de voir la Commune s'installer à Marseille, de régulariser le mouvement, et ce dans un climat de confiance, de calme... Il dénoncera les extrémistes, s'élèvera contre la détention inutile d'otages, contre le désordre...

Il sera vite suspect, de même que Bouchet qui le seconde.

Le soir du 24, Bouchet donne sa démission.

Le lendemain, il reprend son poste, mais le mouvement va en se dégradant. Les autres communes de province commencent déjà à craquer. Le conseil municipal qui n'avait, a aucun moment, pris ouvertement parti pour la Commune, prend alors ses distances. Il se déclare seul pouvoir existant et le 26, la commission est isolée.

« Personne ne s'armait contre elle, personne ne s'y ralliait. »

Le même soir, le général Espivent qui, calquant son attitude sur celle de Thiers, avait fuit avec les fonctionnaires et les troupes loyalistes à Aubagne — un petit Versailles ! — déclare le département en état de guerre et se prépare à investir Marseille.

La confusion règne de plus en plus dans la ville et au sein de la commission.

« Il est curieux, à ce propos, de constater la position paradoxale de ces pouvoirs divers qui se côtoyaient sans se heurter, sans être même séparés, que par une barrière théorique. Espivent avait déserté Marseille alors qu'il aurait pu faire occuper Aubagne avec les garibaldiens et les francs-tireurs qu'il avait négligé, dans sa bonne foi, de constituer en bataillons organisés. »

« Et cette sorte de trêve, née de la confusion ou de l'attente, persistera jusqu'au 4 avril. »

Le 30, la Commune de Paris délègue trois de ses membres pour prendre la direction du mouvement : Amouroux, May et Landeck. Celui-ci, aux dires de Lissagaray, n'est qu'un cabotin de foire. Ils ne seront, tous trois, d'aucun secours à la Commune de Marseille.

Landeck va s'opposer à Crémieux et envenimera les relations entre la commission et le conseil municipal. Une guerre à coups de proclamations s'engagera alors entre les pouvoirs. Et la Commune, lentement, s'essoufflera dans cette « stérile suite d'intrigues entre la préfecture et la mairie ».

Crémieux démissionnera, puis se ravisera.

« Encore une fois, les cadres supérieurs font défaut. La combativité populaire fait contraste avec l'inexpérience, l'inconstance ou l'indignité des guides. »

« Gloire a toi general... »

À Aubagne, Espivent qui n'avait jamais vu un Prussien de sa vie, s'apprête à jouer les grands chefs militaires. Il rêve d'écraser les « rouges ». Le 3, il proclame l'état de siège, et le 4, ses hommes envahissent Marseille.

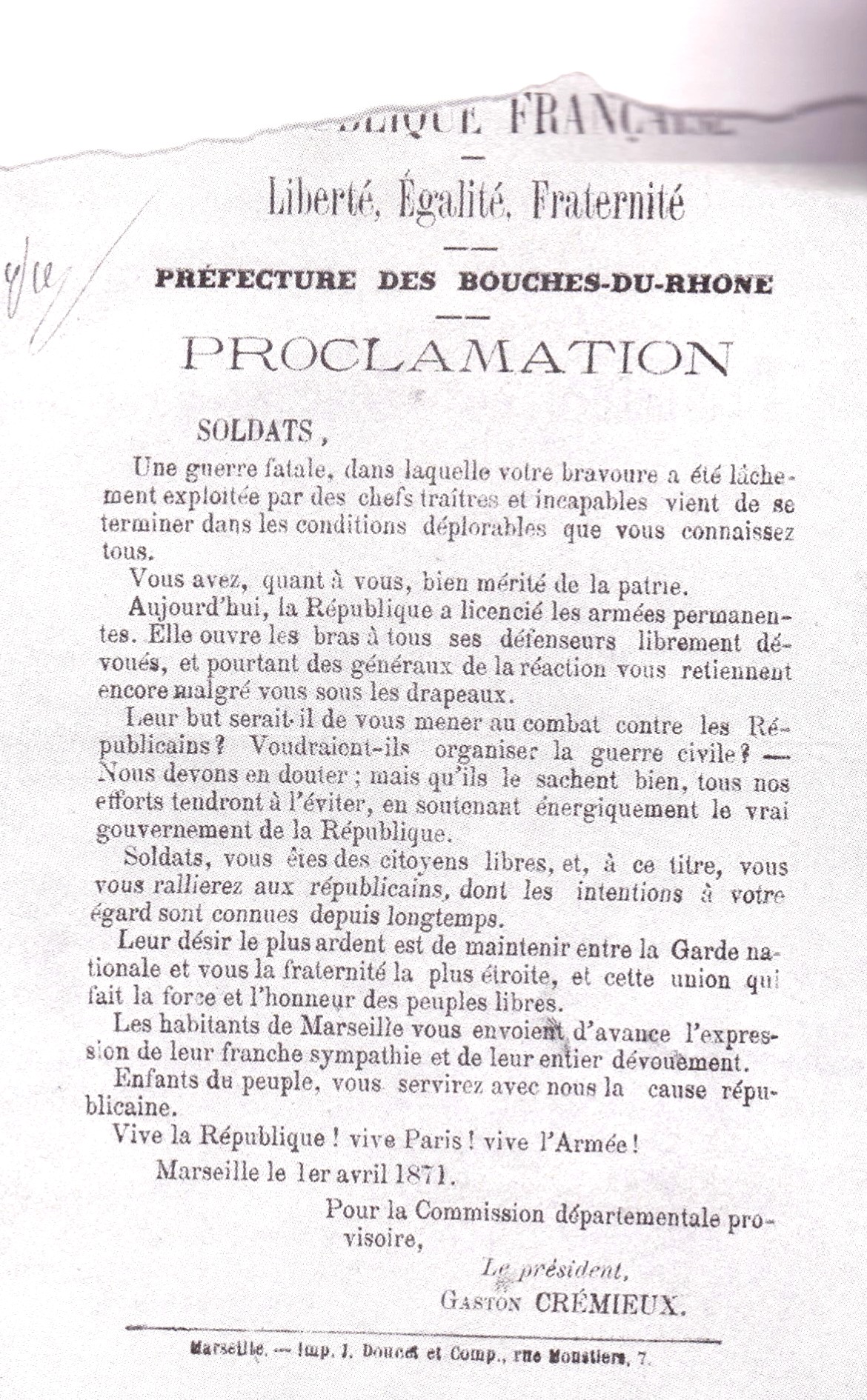

Des barricades se dressent. Les gardes nationaux, les civiques, les francs-tireurs, soutenus par la population, opposent une résistance aux troupes loyalistes. Aux avants-postes de Castellane, Crémieux prend contact avec le VIe Chasseurs :

— Quelles sont vos intentions, demande-t-il ?

— Nous venons rétablir l'ordre, répondit l'officier. —

Quoi ! Vous oseriez tirer sur le peuple !

Et il harangue les soldats « Les chasseurs reculèrent sans tirer, devant la pression de la foule qui criait «Vive Paris!» et « Vive l’armée ! »

Deux bataillons fraternisèrent, levant les chassepots en l'air, sous les applaudissements de la foule.

Espivent, après avoir rencontré — sèchement — Crémieux, bat la retraite. Ce n'est qu'une manœuvre : il lui faut du sang et du bruit !

Dans le port, trois bateaux ont leurs canons braqués sur la ville : la Couronne, La Magnanime et Le Renard. Espivent avait aussi fait occuper le fort de Notre-Dame-de-la-Garde, que Crémieux avait négligé.

À 10 heures, les chasseurs se mettent en marche jusqu'à la préfecture. Nouvelle fraternisation. Soudain des coups de feu éclatent. Ce sont de gros bourgeois qui, retranchés depuis le début de la Commune dans la maison des frères de la Doctrine chrétienne, tirent et sur le peuple et sur l'armée, excitant la colère des uns et des autres. Une lutte acharnée s'engage aux portes de la préfecture. Peu convaincues, peu expérimentées, les troupes d'Espivent peuvent à tout moment être submergées.

Le général décide alors de faire bombarder la préfecture. Les batteries du fort Saint-Nicolas et de Notre-Dame-de-la-Garde entrent en action. De midi à 5 heures du soir, toutes les 5 minutes, un obus tombera sur le bâtiment. Si le tir de Notre-Dame-de-la-Garde, dès lors rebaptisée par le peuple Notre-Dame-de-la-Bombarde, était précis, ce n'était pas le cas pour celui du fort Saint-Nicolas. Il tirait, lui, au petit bonheur la chance, sans s'inquiéter de l'endroit où l'abus tombait et des dégâts et des morts que cela causait.

La préfecture ne tirait plus depuis longtemps que Notre-Dame-de-la-Garde la bombardait encore. À 7 heures, Espivent lance finalement l'assaut de la préfecture vide. Là, il retrouve, sains et saufs, tous les otages.

Du côté du peuple, ce fut un massacre. Le nombre de morts en reste inconnu. Il dépassa au moins cent cinquante.

Le 5, Espivent défile avec ses troupes dans la ville aux cris de « Vive Jésus ! » et « Vive le Sacré-Cœur ! » Il ferme les clubs, désarme et dissout la Garde nationale, établit la censure... Cinq ans d'« Ordre moral » commençaient !

« Gloire à toi, général!

« Salut, noble vainqueur ! Illustre conquérant !

« C'est à toi, grand héros, que la brune Marseille

« Doit son repos présent... et ses assassinats

« Dans l'art de massacrer, tu fais vraiment merveille ;

« Sauveur, cache tes mains... le sang rougit tes bras !

« Fais chanter tes soldats, leur voix couvre le râle

« Des enfants étendus pêle-mêle à tes pieds !...

« Continue à présent ta marche triomphale !... »

La répression allait s'abattre sur le peuple et sur ses chefs.

Un dernier cri d'espoir, un nouvel appel à la lutte est lancé, le 2 mai, par Clovis Hugues, dans sa Lettre de Marianne aux républicains :

« La déesse au bonnet rouge n'a pas encore épuisé tous les traits qu'elle dirige contre les conspirateurs monarchiques; la grande Marianne au cœur d'airain ne s'est pas encore agenouillée devant les organisateurs de la trahison; les espérances royalistes ne feront pas que les droits du peuple soient escamotés, si vous voulez vous grouper encore, fermes et résolus, autour de votre chère République. »

Mais il est trop tard. Paris, lui non plus, n'en a plus pour longtemps.

L'exécut|on de G. Cremieux

À Marseille, depuis les exécutions sommaires du 4 avril, on préparait le procès et la mise a mort des dirigeants de la Commune. Le général Espivent ouvrit la marche de tous les conseils de guerre.

Le 12 juin, Etienne, Pélissier, Roux, Bouchet...

Le 28 juin, Gaston Crémieux — qui avait refusé de fuir et qui sétait rendu volontairement a ceux qui le cherchaient le 4 avril, « fort de la bonne foi et croyant à ses juges » — est condamné comme « factieux incorrigible ».

Du 12 au 28, le conseil de guerre prononcera trois condamnations à mort, de lourdes peines

de travaux forcés pour des centaines de personnes…

« Une vingtaine de rédacteurs de journaux républicains, tels que Le Peuple, L’Egalité, Le Vrai Marseillais, La Marseillaise, Le Rappel Marseillais, Le Vrai Républicain, etc. firent un séjour plus ou moins prolongé dans les prisons du fort Saint-Nicolas, »

Les rafles, les descentes de police, les arrestations (qui se prolongeront jusqu’en 1875) ne cessent pas.

« On arrête même les personnes coupables d'avoir manifesté le jour du 4 septembre 1870 ! »

Le 5 septembre 1871, Clovis Hugues à son tour est arrêté. Seul G. Crémieux sera exécuté, malgré une campagne menée pour obtenir sa grâce. Thiers a eu une responsabilité directe dans son exécution. « Il faut se rappeler que Thiers fut battu aux élections législatives de 1869 à Marseille : Crémieux avait été alors l'agent électoral du vainqueur de Thiers, Gambetta. » Par ailleurs, lors de la première Assemblée nationale de Bordeaux, en février 1871, il avait flétri des tribunes les députés en les traitant de « ruraux Jusqu'au dernier moment, la bourgeoisie poursuivit ce « personnage éminent de la franc-maçonnerie » de sa haine tenace.

Le 30 novembre 1871, à 7 heures du matin, Crémieux est fusillé dans les jardins du Pharo. « Refusant d'avoir les yeux bandés, il commanda lui-même le feu et tomba en criant :

« Vive la République ! »

« Son exécution, qui fut sans mesure avec son activité politique, est l'une des hontes ineffaçables de la répression antipopulaire après le printemps 1871. »

Ainsi s'achève cet épisode de lutte du prolétariat et des couches laborieuses.

« On aura reconnu au passage bien des faiblesses des communards marseillais qui ne leur sont pas propres. À Marseille, comme à Lyon et à Paris, il y avait un admirable prolétariat révolutionnaire, mais pas de théorie révolutionnaire d'avant – garde et conséquemment pas de parti révolutionnaire pour mener le prolétariat au combat dans les meilleures conditions. »

Marseille, avec son sang, aura cependant contribué elle aussi à écrire une page de l'histoire du mouvement ouvrier. Et nous pouvons être fiers de ces hommes dont nous venons de brosser le portrait. Nous pouvons être fiers aussi qu'à une époque où la République — difficilement — commençait à s'affirmer, c'est à Marseille que se tint, le 23 octobre 1879, « l'immortel congrès » des ouvriers de France. Placé sous le signe de la Commune, du « souvenir », il se tourna consciemment vers l'avenir. De là devait en effet naître le premier parti ouvrier.

Jean-Claude Izzo

L’article de Jean-Claude Izzo est paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 6 – mars 1977.

Un nouveau site sur la Commune de Marseille : https://marseille1871.fr/

Notes :

(1) Ouvrages sur la Commune de Marseille, par M. A. Olivesi, La Commune de 1871 à Marseille et ses origines, préface de Georges Bourgin, Bibliothèque d'histoire économique et sociale, Paris, Marcel Rivière, 1950. Nous faisons de très nombreuses réserves à son sujet. Nous conseillons vivement au lecteur qui aurait l'occasion de lire cet ouvrage de se reporter ensuite à la critique pertinente de Jean Dautry, parue dans Europe, avril-mai 1951, ainsi qu'au chapitre consacré par Jean Bouvier aux « Communes de province », dans La Commune de 1871, de Jean Bruhat, Jean Dautry et Emile Tersen, aux Editions sociales.

Par Roger Vignaud, Gaston Crémieux : La commune de Marseille : un rêve inachevé..., Edisud, 2003.

(2) A ce sujet, nous signalons le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier (sous la direction de Jean Maitron, aux Editions ouvrières). Il est consacré aux militants de la Commune. Ce dictionnaire contient de très précieux renseignements. Une approche biographique de Bastélica, intéressante et riche, est due à M. Lucien Gaillard, historien et biographe passionné par cette grande figure. Publié dans le cadre du Centre international de

recherche anarchiste, les travaux de M. Gaillard [ronéotypés et difficilement trouvables en librairie), outre nos critiques et nos réserves, méritent toute notre attention.

(3) On trouvera dans le numéro de la revue Europe, consacré à « La Commune de 1871 » (N. 499-500, novembre-décembre 1970), un article de Jean-Claude Izzo sur le poète, journaliste et député Clovis Hugues.

(4) Il n'existe pas une histoire des « Ligues », Ligue du Midi, du Sud-Ouest... Elle reste à faire. Cependant, nous ne pouvons vraiment pas suivre M. Olivesi quand il invoque le régionalisme, le provincialisme et fait appel à Mistral pour expliquer les origines de ce mouvement de Provence. En effet, « on retrouve des réactions identiques de défense et d'indépendance locales, par opposition à la lourde tutelle centralisatrice de l'Etat. Ce qui importe, c'est le contenu nouveau, social, politique, des aspirations à l'autonomie régionale» (cf. J. Bouvier, op. cit]. Que M. Olivesi en soit conscient ou non, seuls les problèmes politiques sont à l'ordre du jour.

(5) On retrouvera Bastélica à Paris, membre actif de la Commune.

(6) C'est nous qui soulignons J.C.I.

(7) Cosmier avait remplacé A. Gent qui démissionna le 4 février, en même temps que démissionnait Gambetta, mis en minorité à Bordeaux où s'était replié le gouvernement provisoire.

(8) Garibaldi et ses volontaires étaient arrivés à Marseille le 7 octobre ; la population acclama ces cinq cents « chemises rouges « ces soldats de la République universelle » armée de civils contrastait violemment avec nombreux Marseillais s'enrôlèrent. Cette armée de civil contrastait violemment avec l'armée de métier, dont les chefs désignés par la bourgeoisie déposèrent les armes devant les Prussiens en attendant de les reprendre pour tirer sur le peuple.