L’ex-maire de Paris, Jean Tibéri, n’en finit pas de remâcher ses regrets pour son trône perdu et pour cela est prêt à tout dire et n’importe quoi pour s’y asseoir de nouveau. Il avait déjà eu l’occasion de manifester sa mauvaise foi en affirmant, sous les huées du public, les qualités républicaines d’Adolphe Thiers, lors de l’inauguration de la Place de la Commune en 2000.

Il a encore perdu l’occasion de se taire lors de l’inauguration de la Place Maurice Audin, ce jeune physicien, torturé à mort par des officiers français durant la guerre d’Algérie dont le corps n’a jamais été retrouvé. En effet, Tibéri, dont la délicatesse n’a jamais été le péché mignon, a déploré que ce soit « son » arrondissement qui en ait hérité. L’ami Raoul Dubois avait à l’époque stigmatisé son attitude qui se borna le plus souvent à n’honorer que les proches de sa coterie. Or, il s’en est passé de belles dans son arrondissement, combien de cadavres furent dénombrés durant la Semaine sanglante ? A-t-il déjà entendu parler du docteur Tony Moilin ? Nous lui livrons aussi Millière. Y a-t-il là une réparation à faire en mairie du Ve, au Panthéon, par l’apposition d’une plaque ? Est-ce trop lui demander ? Pouvons-nous compter également sur l’aide des conseillers de gauche ? L’avenir nous le dira.

Né en 1817, fils d’un ouvrier tonnelier, Millière s’oriente vers la profession de son père avant d’entreprendre des études de droit à Dijon. Devenu avocat, en 1841, il s’éveille au socialisme par la lecture des ouvrages d’Étienne Cabet. En 1848, il est secrétaire du club de la Révolution animé par Armand Barbès. Il gagne Clermont-Ferrand en mars 1849 et dirige le journal « L’Éclaireur républicain », auquel il donne une tonalité franchement socialiste. Entre autres réformes, il réclame la gratuité de l’instruction. Le 6 avril 1849, sa feuille est saisie. Il fonde alors « Le Prolétaire, journal du paysan et de l’ouvrier » Il y prêche un socialisme anticlérical et intransigeant, prend énergiquement la défense du prolétariat et vitupère les modérés et la société de l’époque. Parallèlement, il s’efforce d’organiser des associations ouvrières, patronne celle des ouvriers tailleurs de Clermont et tente, sans succès, d’ouvrir un cours gratuit de droit constitutionnel. Le 18 avril 1850, après seulement vingt numéros, son hebdomadaire est supprimé et Millière poursuivi pour excitation à la haine. Il doit s’enfuir de Clermont-Ferrand.

Après le coup d’État du 2 Décembre, il est contraint à l’exil et ne revient en Côte-d’Or qu’après l’amnistie de 1859. Très vite, il s’installe à Paris où il devient chef du contentieux d’une grande compagnie d’assurances, le Soleil. Quoique estimé pour ses compétences juridiques et financières, il en est licencié en 1868 en raison de ses opinions socialistes. La fin de la décennie marque un tournant à la fois dans son existence et dans sa carrière de journaliste. Par sa participation à « La Marseillaise » de Rochefort, quotidien dont il est le directeur-gérant, Millière s’impose comme l’un des coryphées de l’opposition révolutionnaire au Second Empire Il y prône un socialisme qui ne soit pas fondé sur une quelconque commisération pour les ouvriers mais bel et bien sur une démarche et une méthode scientifiques. Il y développe une pensée politique qui ne dissocie pas la République du socialisme. Suite à l’assassinat de Victor Noir, il est arrêté le 8 février 1870 dans les bureaux de « La Marseillaise » et détenu à Mazas jusqu’au 16 mai.

Durant le Siège, il déploie toute son énergie pour le salut de la patrie et de la République. Sa notoriété lui vaut d’être élu chef du 208e bataillon. Le 31 octobre, il est de ceux qui s’emparent – pour quelques heures – de l’Hôtel-de-Ville afin d’évincer le gouvernement de la Défense nationale. Le 5 novembre, le XXe arrondissement le nomme conseiller municipal. Le 8 février 1871, jour de sa propre élection à l’Assemblée nationale, Millière publie dans Le Vengeur un article qui fait grand bruit. Il y démontre, preuves à l’appui, que Jules Favre a falsifié des documents officiels pour s’accaparer un héritage [1]. Lorsque surgit la Commune, il s’efforce de trouver un terrain d’entente entre Versailles et Paris. Dans un premier temps, il ne rompt pas avec l’Assemblée ; c’est seulement le 4 avril, après l’attaque des troupes versaillaises, qu’il s’en désolidarise. À cet instant, Millière fait preuve de lucidité et de clairvoyance : conscient que l’insurrection ne peut se reposer sur le seul prolétariat, il exhorte la bourgeoisie à fusionner avec lui. Il s’aperçoit également que la province n’est pas mûre pour suivre la révolution que Paris a impulsée. Aussi décide-t-il de fonder et d’animer l’Alliance républicaine des départements (ARD). Formée de Parisiens originaires de province et favorables à la Commune, l’ARD se propose, par l’envoi de délégués dans chaque département, d’informer la province de la réalité de la vie quotidienne à Paris et des buts poursuivis par la Commune, et partant, de l’inciter à intervenir dans un sens pacificateur.

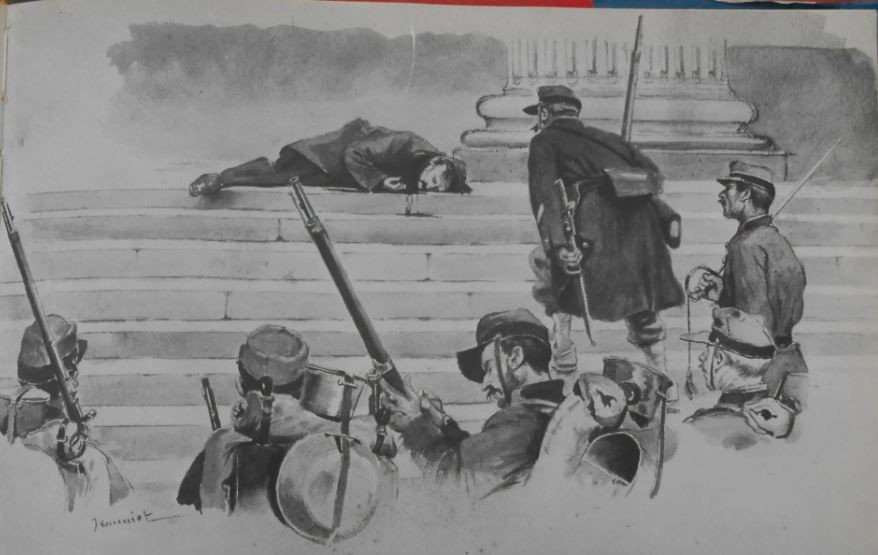

Pendant les soixante-douze jours de l’insurrection, Millière n’occupa aucune fonction officielle ni n’exerça de commandement militaire. Il s’investit surtout dans le journalisme à travers ses écrits parus dans Le Vengeur et La Commune. Il manifesta continuellement une volonté conciliatrice sans jamais renier les principes républicains et communalistes. Sa modération ne l’empêcha pas de connaître une fin particulièrement tragique et révoltante. Le 26 mai, alors que la bataille fait rage, il est arrêté rue d’Ulm et conduit auprès du général de Cissey et du capitaine Garcin siégeant au Luxembourg. De Cissey lui dénie son titre de député et ordonne qu’il soit fusillé à genoux sur les marches du Panthéon. Millière refusant un tel outrage, on le force à s’agenouiller. À peine a-t-il le temps de crier « Vive l’humanité ! » qu’une décharge de chassepot lui fracasse le crâne [2].

Plusieurs hypothèses demeurent concernant la mort de Millière : fut-il confondu avec Frédéric Millière, chef de la XVIIIe légion ? Fut-il victime d’une vengeance ourdie par le faussaire Jules Favre ? Fit-il tout simplement – si j’ose m’exprimer ainsi – les frais de la cruauté des officiers bonapartistes ? Quoi qu’il en soit son assassinat est une infamie de plus à inscrire au bilan de la répression féroce qui ensanglanta la capitale durant la dernière semaine de mai 1871.

Maxime Jourdan

Notes

[1] Les pièces du dossier Jules Favre sont reproduites dans la section intitulée « Pièces justificatives » du livre de Gustave Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste à Paris, en 1871, Cœuvres-et-Valsery, Ressouvenances, 2001, pp. 9 à 23.

[2] Sur la mort de Millière, lire le récit poignant qu’en fait Prosper-Olivier Lissagaray dans son Histoire de la Commune de 1871, Paris, La Découverte, 2004, pp. 361-363 et Appendice XXIII.