Poête et journaliste au Père Duchêne

Eugène Vermersch est né à Lille le 13 août 1845. Après ses études secondaires, sa famille l’envoie à Paris pour faire médecine, mais il préfère taquiner la muse. Il sera poète et chroniqueur.

Directeur du Hanneton (1867), il y publie trois séries de portraits sous le titre « les hommes du jour ». Il épingle des personnalités du monde des arts, de la littérature et de la politique. Féroce pour ceux qu’il déteste, élogieux pour ceux qu’il admire tels Courbet, Daumier et Pierre Dupont. Mais, hélas, sur Eugènie Niboyet, fondatrice de La Voix des femmes, il tient des propos antiféministes insupportables ; erreur de jeunesse, on l’espère… « Le grand testament du sieur Vermersch » (1868) est un pastiche spirituel du testament de François Villon :

Si l’or flâne à mon gilet,

Qu’on le porte chez Rachel, fille

Qui reste seule dans sa famille,

Et loge près du Châtelet.

Elle est jolie et mal famée,

Elle a l’œil bleu, grand et moqueur,

Et c’est des reines de mon cœur

Celle que j’ai le mieux aimée !

Vermersch et Rachel se plaisent énormément mais l’amoureux traverse des périodes difficiles et il tire le diable par la queue, même si sa réputation de journaliste républicain commence à s’affirmer.

En 1869, il habite 27 rue de Seine, dans une chambre au 3e étage qui fut aussi celle de Baudelaire. En 1870, il collabore à La Marseillaise de Rochefort et en février 1871, au Cri du Peuple de Vallès. Il est plusieurs fois condamné pour ses articles contre le Second Empire.

Pendant le premier siège de Paris, Vermersch est attaché au service des Ambulances de la Presse dirigé par Mgr. Bauer, le séduisant et fantaisiste prélat, favori de l’impératrice Eugènie.

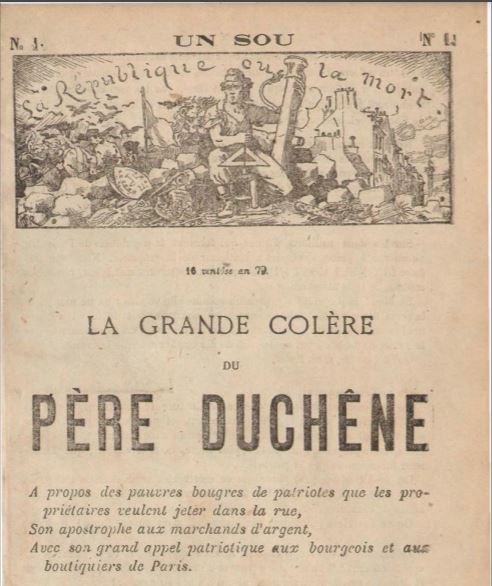

C’est au quartier latin que Vermersch, étudiant en médecine, et Maxime Vuillaume, élève à l’École des mines, se rencontrent et vont fonder, avec Alphonse Humbert, Le Père Duchêne. Ils ont repris le titre du journal d’Hébert. Le révolutionnaire de 1793 est vénéré de la jeunesse blanquiste et particulièrement de nos trois rédacteurs. Le journal, supprimé par Vinoy le 10 mars 1871, va reparaître le 20 mars, après la révolution du 18 mars. Les articles ne sont pas signés, mais « les grandes colères du père Duchêne » sont, le plus souvent, de Vermersch dont la plume est trempée dans le vitriol.

Rédigée dans un style qui se veut sans culottiste, la prose pittoresque du Père Duchêne n’épargne personne. Elle vise particulièrement les Versaillais mais aussi les membres de la minorité de la Commune. Les mesures les plus violentes sont exigées pour assurer le triomphe d’une dictature populaire. Le journal remporte un grand succès et son tirage le place juste après Le Cri du Peuple de Jules Vallès. Il faut bien le dire, Vermersch est beaucoup plus révolutionnaire dans ses écrits que dans ses actes. A la fin de la Semaine sanglante, n’ayant pas pris part au combat, il fut caché par un cafetier de la rue Monsieur le Prince nommé Théodore. Dans une période plus calme, il fut conduit à la frontière et parvint à passer en Belgique, puis en Hollande d’où il sera expulsé.

Après un bref séjour en Suisse, il arrive à Londres. Quand Vuillaume, réfugié en Suisse, lui reprochera sa défection devant l’ennemi, il répondra en septembre 1871 :

je ne serai jamais le soldat d’une cause désespérée. Je serai bien de l’action le jour de l’insurrection, mais non le jour de la défaite. Je serai à l’heure du « en avant » mais non à celle du « sauve qui peut.

À Londres, il fonde le Qui vive ! dont il est le rédacteur en chef. Dans ce journal, il publie, en novembre 1871, un grand poème apocalyptique inspiré par la Commune de Paris, « les Incendiaires » (1) :

(…) L’Incendie est partout, immense, triomphant ;

Il danse sur le toit, il rampe dans la cave ;

Le plomb en nappe coule ainsi que la lave.

Et sur les pavés noirs s’étale en flots d’argent.

Puis tout à coup un feu gigantesque, émergeant

Du milieu de la ville effrayante, domine

La grandiose horreur du canon, de la mine,

Éclatant en faisant sauter tout un quartier,

Et du mur qui chancelle et s’abat tout entier

Avec le grondement prolongé du tonnerre,

Les voix, les pleurs, le bruit des pas, les cris de guerre,

Et l’on voit s’élancer vers les astres surpris,

La grande âme de la cité qui fut Paris (…)

Seuls quelques esprits sensibles et éclairés ont été enthousiasmés par ces vers qui prennent aux entrailles.

Bernard Noêl :

Il (Vermersch) a écrit à Londres un chef d’œuvre, grand poème d’un Communard (2) ;

Tristian Rémy :

Les Incendiaires » le plus beau poème qu’on ait écrit sur la Commune (3) ;

Hubert Juin souligne avec insistance l’importance littéraire de Vermersch « trait d’union entre Ducasse et Rimbaud » (4) ; Verlaine, ami de Vermersch, lui témoigna à plusieurs reprises son admiration (5).

Dès son arrivée à Londres, Vermersch adhère à la section fédéraliste française de l’Internationale sous l’influence de Bakounine. Il va créer plusieurs journaux éphémères qui ne lui rapportent guère. Au Qui Vive !, succède le Vermersch, journal de décembre 1871 à mars 1872, puis l’Union démocratique jusqu’au 19 juin, remplacée par l’Avenir qui finit par disparaître faute de fonds. Hector France, ancien directeur de la caserne Lobau sous la Commune, en fut, le rédacteur en chef. Ensuite, Vermersch crée une série de libelles de 16 pages : la force ; la dictature ; le droit au vol ; la grève ; la propagande ; le peuple révolutionnaire. Il entreprend aussi la rédaction de romans feuilletons, genre qu’il exècre, pour des raisons purement alimentaires.

Il épouse, le 5 septembre 1872, une Hollandaise, Delphine de Somer, fille de l’ancien imprimeur du Qui Vive ! Verlaine qui est à Londres avec Rimbaud écrit à son ami Lepelletier :

Vu enfin Vermersch très aimable et sa femme très charmante ; ils élèvent une souris blanche ; ces Communards, c’est bien d’eux ! (6).

Dans son abondante correspondance avec son grand ami Maxime Vuillaume (7) Vermersch rend compte des différents aspects de la vie quotidienne mais aussi des questions politiques et littéraires.

Dans sa lettre du 24 décembre 1872 (8), il énumère les différentes conférences qu’il a données à Londres, sur des sujets littéraires ou historiques : Alfred de Vigny, Blanqui, Théophile Gautier, les journées de juin 1848 et, en préparation, Danton, Robespierre, Marat, Hébert, Hoche, Bonaparte. Paul Verlaine, qui a assisté à une conférence de Vermersch, écrit à Lepelletier que toute la colonie française s’écrasait dans la salle. Le conférencier,

très applaudi par de très nombreux Anglais (et des) Français des plus distingués et des moins communards pour la plupart, lesquels disaient en sortant :

Ces coquins-là, tout de même, c’est aussi honnête que des honnêtes gens, et c’est, de plus, spirituel (textuel).

Les réfugiés à Londres éprouvent les plus grandes difficultés pour assurer leur subsistance. Seuls les travailleurs manuels parviennent à trouver un emploi rémunérateur. Les autres errent dans la ville à la recherche de quelque besogne le plus souvent temporaire et mal payée. Vermersch, quant à lui, vit misérablement avec les 200 F par mois du Grelot, le journal illustré où il écrit sous un pseudonyme. Il travaille aussi à la rédaction d’une histoire de la Commune qui ne sera jamais terminée. Seuls quelques feuillets furent recueillis par le dessinateur Pilotell. Il ne demande rien à la Société de secours des réfugiés et ne fréquente pas « la Marmite londonienne », réplique de celle de Varlin. Il refuse d’être embrigadé dans un groupe quel qu’il soit. D’ailleurs ses outrances verbales éloignent les bonnes volontés tentées de l’aider.

Il voudrait faire une histoire de la Révolution française qui racontât le peuple révolutionnaire, et non celle des Danton, Robespierre, Saint-Just, mais celle du peuple insurgé, de la Commune de Paris d’Hébert, de Cloots, de Chaumette, de Marat, de ceux qui émanent de la vile multitude, de la canaille. Un autre jour, il passe a des sujets plus anodins : pour Christmas, il prépare un plum-pudding ; il est devenu, assure-t-il, un cuisinier émérite. Un autre respect de sa personnalité est beaucoup plus inquiétant : ses calomnies envers ses anciens compagnons de lutte ; ceux-ci réagissent plutôt vivement à ses provocations. Vaillant, qu’il a insulté, lui donne une correction et Jourde, victime de sa malveillance, lui administre une raclée.

Il faut bien constater que Vermersch n’était pas le seul à lancer des accusations mensongères. La proscription crée un climat propice à ranimer les vieilles rancœurs. Il faut ajouter, à sa décharge, que Vermersch présente des troubles psychotiques évidents provoqués, peut-être, par les horreurs de la guerre civile ou par prédisposition. Un autre fait, pour le moins paradoxal, sa haine pour Émile Eudes. Le blanquiste Vermersch déteste le général Eudes, chef des blanquistes. Il ne signe pas le manifeste « aux Communeux » des trente-trois membres du groupe blanquiste « la Commune révolutionnaire ». Il porte atteinte à l’honorabilité du général et s’en tire par une pirouette spirituelle, car il n’a pas perdu son sens de l’humour. « Ils sont trente-trois dans la Commune révolutionnaire, c’est fâcheux, s’ils étaient quarante, on y chercherait Ali-Baba ! ». La boutade eut son succès chez les proscrits et éveilla quelques soupçons chez certains.

Mais, revenons à sa correspondance avec Vuillaume. Le 3 juin 1873, il se laisse aller aux rêveries des joies ménagères ; il a loué une petite maison (probablement en faisant des dettes) assortie d’un petit jardin où il pourra élever des poules et des lapins. Le 4 septembre 1873, il annonce à Vuillaume la naissance de son fils. Il lui demande d’être parrain de l’enfant mais selon le rite républicain (il est fortement antireligieux). Dans cette même lettre, il revient sur le passé et fait le récit de sa visite chez Karl Marx lors de son arrivée à Londres.

Il fut reçu très aimablement par l’auteur du Capital. De la conversation, il a retenu quelques points saillants. Marx lui a confié que « la société est obligée historiquement de passer par la dictature ouvrière » et notre poète conclut, à sa manière, que Marx cherche avant tout à s’imposer à la direction du parti ouvrier et à favoriser le développement du pangermanisme. Il s’en suit une intervention de Marx sur la différence de tempérament entre latins et germains ; on peut douter de l’authenticité du propos de Marx. Pourtant, Vermersch prétend avoir lu « La Guerre civile en France », mais son interprétation est fort tendancieuse.

Le 24 septembre 1873, il tire une leçon de l’expérience de la Commune :

Nous n’étions pas mûrs et nous avons voulu changer les lois sans avoir eu le courage de changer les mœurs. Au lieu de supprimer d’un coup, quand nous le pouvions, les hommes qui représentaient les mœurs anciennes, le monde traditionnel, nous les avons laissé vivre (…) Si Marat est le grand politique de la Révolution, c’est qu’il avait senti que toute force, toute morale et toute intelligence résidaient dans le peuple pris dans sa collectivité.

Excédé par les attaques dont il est l’objet en raison de ses polémiques diffamatoires, il a quitté l’Angleterre et séjourné à Aix-la-Chapelle et Liège avant d’arriver en Suisse ou Vuillaume, toujours obligeant, lui a proposé de venir se reposer.

En décembre 1874, Vermersch débarque avec sa femme et son enfant à Altorf où Vuillaume l’attend. « Que de choses à dire depuis que je l’ai quitté le dimanche 21 mai chez Rachel M », écrit Vuillaume. Les mois passeront vite dans cette atmosphère de paix et de profonde amitié. Vermersch séjournera ensuite quelque temps à Genève où, de nouveau, les disputes des réfugiés Communards font rage autour de lui. Il repart pour Londres le 9 octobre 1875. Il va subir des années noires où la misère s’installe sans recours. Les crises de démence sont plus fréquentes. Le 10 août 1878, l’ancien Communard Léopold Caria écrit à Vuillaume pour lui faire part de l’état désespéré de Vermersch qui le réclame à son chevet. Vuillaume espère encore une guérison et propose que son ancien compagnon du Père Duchêne puisse passer sa convalescence auprès de lui.

Le transfert de Vermersch dans un établissement spécialisé n’apporta aucune amélioration au malade qui meurt le 9 octobre 1878 à l’âge de 33 ans dans l’asile de New South Gate, sans avoir retrouvé la raison. Il sera enterré au Great northern cemetery. C’est à San Pier D’Arena (Italie) que Vuillaume (9) apprend la mort de son ami par le faire-part envoyé par sa veuve. Elle lui avait copié les derniers vers du poète d’une amertume désespérée :

… Je le veux bien

Plus d’un sage envierait ma vie,

Qui vraiment est digne d’envie,

Car je vis à ne rien faire.

« Quand je pense à ces bons jours d’Altorf, se souvient Vuillaume, les larmes me montent aux yeux. (…) Jamais je n’aurais cru qu’il aurait fait un si grand vide. Je ne puis l’oublier ! » Vermersch portait en lui sa propre tragédie. Cependant, en dépit de sa paranoïa, parfois, ses conceptions de la démocratie directe ne manquaient pas d’un sens politique avisé ; certaines de ses lettres à Maxime Vuillaume en sont la preuve. Avant tout, il fut un précurseur de la poésie moderne avec « Les Incendiaires » et n’oublions pas, en guise de conclusion, deux vers inédits de Vermersch cités par Maurice Choury :

Des plis de drapeau rouge où s’abrite la loi,

Tombe enfin, liberté, pour éblouir le monde…

MARCEL CERF

Notes

(1) La version complète des «Incendiaires» parut en 1910 dans les Temps nouveaux, journal anarchiste.(2) Noêl Bernard – Dictionnaire de la Commune, page 360 - Hazan édit , 1971.

(3) Rémy Tristan – le Temps des cerises, page 256 - les Editeurs français réunis, 1968.

(4) Juin Hubert - Lectures du XIXe Siècle, tome Ia, page 314 - 10/18 - 1976.

(5) En 1890, Paul Verlaine fera éditer, à ses frais, chez Lemerre, «l’Infamie humaine », roman inachevé d’Eugène Vermersch, dont il a fait la préface.

(6) Lepelletier Edmond : Paul Verlaine pages 289, 290 - Mercure de France 1923.

(7) Vuillaume Maxime : Vingt-et-une lettres de Vermersch, Mes Cahiers rouges pendant la Commune - cahier X - Cahiers de la quinzaine - 1914.

(8) Vuillaume Maxime : Cahier X op.cit. page 44 - 1914.

(9) Vuillaume Maxime ; Cahier VII op.cit. page 131 – 1910