L’affaire débute au lendemain du vote de l’amnistie plénière le 11 juillet 1880 lorsqu’un nouveau journal, l’Intransigeant, relance l’enquête après qu’elle a été enterrée une première fois par les autorités.

L’ENQUÊTE DE L’INTRANSIGEANT

Son fondateur, Henri Rochefort, confie la campagne de presse au journaliste Frédéric Cournet, ancien élu de la Commune et militant blanquiste. Du 7 au 20 août 1880, il expose chaque jour à la une les dépositions des témoins et victimes de violences commises en 1871 par le « geôlier en chef » du dépôt des Chantiers, Marcerou. L’ancien lancier de la Garde impériale, fervent bonapartiste, dirigeait l’une des principales prisons militaires où furent parqués les communards avant d’être jugés et déportés. Pour étayer son enquête, le journal publie des extraits du récit, tout juste édité en 1880, de Mme Hardouin [1].

L’institutrice relate son séjour carcéral dans ce lieu particulièrement humide et nauséabond, situé au rez-de-chaussée des casernes des Grandes Écuries de Versailles. Elle y expose les conditions de détention déplorables et les sévices contre les détenus.

Les très nombreux témoignages, réunis plus tard pour l’essentiel dans un ouvrage anonyme [2], accablent celui que le Petit Parisien appelle

le fouetteur d’enfant, le violeur de femmes, l’assassin de prisonniers de Versailles [3].

Dans le quartier des femmes, les violences contre les « pétroleuses » sont quotidiennes. Premières à déposer dans l’Intransigeant, Mmes Cadolle et Dalang racontent qu’un jour, pour avoir protesté après qu’un enfant ait été frappé, elles furent attachées avec d’autres femmes à un poteau.

Puis, sans crainte, bravement, Marcerou prit plaisir à les invectiver et à les torturer. Au cri de douleur poussé par la citoyenne Dijon, il répondit :

Serrez-les fort, je voudrais qu’elles en crevassent !

Les cordes entraient dans les chairs et y creusaient leurs sillons sanglants [4].

Les hommes ne sont pas épargnés non plus. Un ébéniste, Stanson relate ainsi qu’il fut « “pour avoir été fumé” dépouillé de ses vêtements, lié et jeté nu dans un ruisseau par un froid atroce, avec ordre à deux soldats de le tuer à coups de baïonnette “s’il bougeait“ [5] ».

Enfin, parqués ensemble, les enfants sont tout autant victimes de sévices. Le fils Ranvier, arrêté à 14 ans à la place de son père en fuite [6], témoigne :

Un enfant de onze ans fut frappé par Marcerou de quatre-vingts coups de canne ; on le releva évanoui du banc sur lequel on l’avait étendu, nu jusqu’à la ceinture. Transporté d’office à l’ambulance, il y mourut. Un autre enfant fut frappé par Marcerou d’un coup de pied dans le bas-ventre et blessé pour toute la vie [7].

LA MOBILISATION DE L’OPINION PUBLIQUE

Dès sa parution, l’enquête d’investigation menée par l’Intransigeant divise la presse nationale. Les journaux opportunistes soutiennent l’attitude attentiste du gouvernement républicain. Le ministère dirigé par Freycinet, un proche de Gambetta, a choisi de maintenir en poste Marcerou, nommé au temps de l’Ordre moral commissaire de surveillance à la gare de Vincennes. Il ordonne aussi en août l’expulsion immédiate du graveur Dalang, citoyen suisse sous prétexte que sa femme a déposé dans l’Intransigeant quelques jours auparavant. De leur côté, les journaux conservateurs (le Figaro, le Gaulois…) dénoncent l’ineptie des accusations portées :

leur atrocité même trahit l’exagération et le parti pris de ces récits [8].

Pour eux, l’affaire annonce « la campagne de revanche entreprise par les feuilles rouges [8] ». Ils contre-attaquent en publiant les interviews des protagonistes en cause dans l’affaire, le capitaine Marcerou et le général Gaillard.

Délégué de la justice militaire à Versailles en 1871, l’ancien colonel prétend ne rien savoir des agissements de son subalterne. A l’inverse, la campagne de l’Intransigeant est naturellement relayée par le réseau de la presse radicale (la Justice, le Petit Parisien…) et socialiste (le Prolétaire, l’Egalité…). Il s’agit pour les forces de gauche de parvenir à mobiliser l’opinion publique. La première réunion est organisée au Quartier Latin par un groupe d’étudiants socialistes. Il est appuyé par le comité socialiste d’aide aux amnistiés qui met en place une commission de sept membres [9], chargée de

continuer l’enquête commencée, non seulement contre Marcerou, mais encore contre tous ses complices [10].

L’ENQUÊTE ADMINISTRATIVE

Lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement présidé par Jules Ferry, le processus judiciaire s’accélère, après une phase d’atermoiement. Le Garde des sceaux désigne une commission comprenant un juge d’instruction, un maître des requêtes et un officier de l’armée, chargée de diriger une enquête administrative sur le cas Marcerou « accusé d’avoir exercé des traitements féroces sur les détenus de la Commune [11] ».

Cependant, dans la presse, l’affaire passe au second plan car à l’automne se déclenche un nouveau scandale mettant en cause le général Cissey, plusieurs fois ministre et qui a participé à la répression de la Commune. Amant d’une célèbre espionne à la solde de l’Allemagne, il est soupçonné de trahison. La commission d’enquête siège donc avec discrétion de fin septembre à décembre au ministère de la Justice, place Vendôme.

Elle procède d’abord à l’audition des avocats qui, en tant que défenseurs de communards devant les conseils de guerre à Versailles, avaient eu accès à la prison des Chantiers. Elle entend ensuite les députés A. Naquet et E. Brelay, anciens membres de l’enquête administrative parlementaire. Ils rappellent avoir interrogé des témoins et confirment les actes de violence de Marcerou.

Par contre, peu d’anciens communards sont convoqués. Lucien Rabuel et Albert Callet sont d’anciens officiers fédérés devenus journalistes. Henri Urbain, fils d’un élu de la Commune [12], est la seule victime de mauvais traitements avec Herminie Cadolle. Elle comparait seulement après avoir sollicité la commission dans une lettre publiée dans la presse [13].

Offusquée par l’audition, elle déclare :

puisque vous ne pouvez pas traduire M. Marcerou en cour d’assises, je me contente donc du tribunal de l’opinion publique [14].

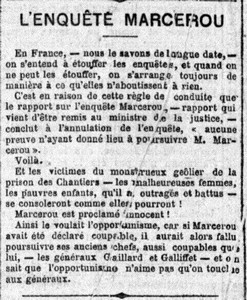

Face à ces accusations, le capitaine est aussi invité à s’expliquer ainsi que ses supérieurs, les généraux Appert et Gaillard, chefs de la justice militaire chargée en 1871 de juger les communards. Mais bien qu’initialement prévus, peu de débats contradictoires sont en définitive organisés d’après la presse. Finalement, fin décembre 1880, le rapport de la commission est remis au Garde des Sceaux et conclut à l’annulation de l’enquête administrative, « aucune preuve n’ayant donné lieu à poursuivre M. Marcerou [15] ».

En réaction à ce dénouement attendu, les protestations dans les journaux de gauche sont vives. L’Intransigeant titre « La fin de la comédie » et le Petit Parisien assène :

En France, — nous le savons de longue date— on s’entend à étouffer les enquêtes, et quand on ne peut les étouffer, on s’arrange toujours de manière à ce qu’elles n’aboutissent à rien [16].

Seulement le retentissement de l’affaire est tel que Marcerou, commissaire de surveillance des chemins de fer, est contraint de quitter la région parisienne. Il est muté dans l’Aisne, où il décèdera en 1898. Autre acteur majeur, Frédéric Cournet, désavoué par Rochefort mécontent de sa campagne de presse, démissionne pour le journal de Blanqui, Ni Dieu Ni Maître, et meurt précocement, à l’âge de 46 ans. Ses funérailles au Père-Lachaise en 1885 seront très suivies.

Pour conclure, la commission d’enquête sur le régime pénitentiaire du bagne en Nouvelle-Calédonie qui entend, à la même époque, notamment les ex-forçats Allemane et Trinquet, pourfendeurs du directeur Charrière n’aboutira pas non plus [16].

ÉRIC LEBOUTEILLER

Notes :

[1] Mme Hardouin (C.), La Détenue de Versailles, 1879 (rééd. Amis de la Commune, 2005).

[2] L. G., Le Dossier de l’affaire Marcerou. Dépositions des témoins (recueil non daté de 29 témoignages consultable sur Gallica, site de la Bnf).

[3] Le Petit Parisien, le 15 sept. 1880.

[4] L’Intransigeant, le 10 août 1880.

[5] La Justice, le 11 août 1880.

[6] Gabriel Ranvier (1828-1879), élu de la Commune en exil à Londres.

[7] L’Intransigeant, le 11 août 1880.

[8] Le Gaulois, 18 août 1880.

[9] Parmi les membres : F. Cournet, la trésorière du comité H. Cadolle, J.-B. Clément de retour d’exil.

[10] L’Intransigeant, 21 sept. 1880.

[11] Le Rappel, 25 sept. 1880.

[12] Raoul Urbain (1837-1902) condamné aux travaux forcés en 1871.

[13] La Justice, 2 nov. 1880.

[14] La Justice, 8 nov. 1880.

[15] Le Petit Parisien, 1er janv. 1881.

[16] Jean Allemane, Mémoires d’un communard, Maspero, 1981, p. 540-549