Le 28 mars 1871, la Commune est officiellement proclamée devant une foule joyeuse rassemblée sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Pendant une brève période, la capitale se dote d’un mode de gestion inédit, par ses acteurs comme par ses choix. Jusqu’alors tenu en lisière, le peuple de Paris est désormais aux manettes.

Le texte qui suit n’entend énoncer aucune vérité officielle. Il veut simplement faire réfléchir sur une tentative qui n’a pas fini de stimuler notre intelligence et nos passions citoyennes. La Commune a voulu que la place soit enfin laissée au peuple lui-même. Qu’entendait-elle par là et comment s’y prit-elle? Qui pourrait nier que cette question n’est pas au cœur des dilemmes de notre temps?

Paris est un vrai paradis ! Point de police, point d’exaction d’aucune façon, point de disputes ! Paris va tout seul comme sur des roulettes […]. Tous les corps d’État se sont établis en fédération et s’appartiennent […] La Commune de Paris a un succès que jamais aucune forme de gouvernement n’a eu. (Gustave Courbet)

Si la Commune a occupé une telle place dans la mémoire collective populaire, malgré sa brièveté, c’est qu’elle fut la première tentative pour installer un pouvoir à l’image de la société et agissant pour elle. Elle a refusé de se détacher d’elle et de se constituer en organisme étatique à part, sourd aux demandes venues d’en bas. En cela, si elle n’est pas un modèle, elle est une référence d’une étonnante actualité.

1. Avant la Commune, la démocratie confisquée

Quand la Commune se met en place, la République n’a existé que pendant un peu moins de onze ans[1]. Dans ces courtes phases républicaines, le peuple est certes un acteur central, mais sa place dans la vie politique institutionnelle est limitée. Son droit de vote est restreint la plupart du temps et, qu’il vote ou non, il est écarté en pratique des assemblées élues qui sont demeurées le domaine réservé des catégories fortunées.

En outre, de janvier 1852 au 4 septembre 1870, les Français ont vécu sous un régime autoritaire, né d’un coup d’État brutal, le Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte. Le suffrage universel masculin y est théoriquement la règle, mais les élections sont contrôlées à l’avantage exclusif des candidats officiels, les réunions sont longtemps interdites, la presse n’est pas libre et les opposants se voient soumis à une surveillance tatillonne et à une répression soutenue.

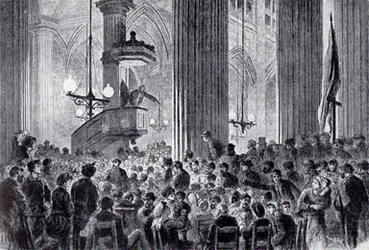

L’exigence démocratique s’exprime pourtant. Dès que les réunions publiques sont autorisées, à l’été 1868, les comités et les clubs se multiplient, mêlant les républicains d’hier et les membres des organisations nouvelles, comme l’Association internationale des travailleurs qui s’est créée en 1864. Du foisonnement des clubs, [2] on dira qu’il a constitué « l’école du peuple ». En tout cas, les « citoyennes » et les « citoyens » sont de retour.

Le mouvement s’accentue après la défaite de Sedan, la capitulation de l’Empereur (2 septembre 1870), la proclamation imposée par le peuple de la République (4 septembre) et le siège de Paris par les armées prussiennes puis allemandes (17 septembre 1870-26 janvier 1871). Les Parisien-ne-s s’organisent, créent des associations et des comités de tous types pour assurer la vie quotidienne et la défense de la capitale.

C’est ainsi que la Garde nationale (300 000 hommes) est une fois de plus l’expression d’un peuple en armes. En février-mars 1871, les représentants des bataillons se constituent en Fédération républicaine de la Garde nationale qui se dote d’une direction élue, Comité exécutif provisoire puis Comité central (10 mars). C’est ce même Comité central[3] qui organise la vie de Paris insurgé entre le 18 mars 1871 et l’installation officielle de la Commune à l’Hôtel-de-Ville, le 28 mars.

Quelque temps auparavant, le 5 janvier, une autre structure populaire[4], la Délégation des vingt arrondissements, a fait placarder sur les murs de Paris une « Affiche rouge » appelant le 5 janvier 1871 à la formation de la Commune :

Place au peuple ! Place à la Commune !

Au moment où la Commune se déclenche, l’exigence d’une citoyenneté étendue est décidément de plus en plus à l’ordre du jour. Les acteurs de la Commune vont s’en emparer et essayer de la faire entrer dans la vie. Ils le font avec d’autant plus de force qu’ils savent la République fragile. Alors que Paris a voté massivement pour la gauche républicaine en février 1871, l’Assemblée nationale installée à Versailles est composée pour deux tiers par des députés monarchistes et des bonapartistes. Née du sursaut provoqué par la défaite, la République est à la merci de la grande revanche dont rêvent ses détracteurs.

2. Les racines de la démocratie communale

![BLANQUI Auguste [BLANQUI Louis-Auguste, dit Auguste] (appelé aussi parfois BLANQUI jeune) (1805-1885) BLANQUI Auguste [BLANQUI Louis-Auguste, dit Auguste] (appelé aussi parfois BLANQUI jeune) (1805-1885)](/images/PhotothequeAmis/jpg/blanqui_reduit_jeune.jpg)

Les communard-e-s héritent d’une double tradition : celle des jacobins et des sans-culottes de la Révolution française (l’exemple de la Commune révolutionnaire de 1792 est au cœur de l’imaginaire communard), et celle du mouvement ouvrier alors en expansion. On ne trouvera donc pas une vision communarde unique de la révolution, de la République, de la démocratie et de l’avenir social. Le mouvement communaliste est fondamentalement divers dans ses conceptions de la société et de la politique. Au sein de la Commune, on se dit « démocrate socialiste », franc-maçon et proudhonien comme Charles Beslay, on se réclame des Jacobins comme Charles Delescluze, Félix Pyat ou Ferdinand Gambon, de Blanqui comme Raoul Rigault, Théophile Ferré, Émile Eudes, Émile Duval ou Gustave Tridon, on est membre de l’Internationale comme Benoît Malon, Eugène Varlin, Albert Theisz, Édouard Vaillant ou Léo Fränkel, sans compter les révolutionnaires inclassables à l’image de Jules Vallès et de Jean-Baptiste Clément.

Il ne faut pas pour autant exagérer les dissensions qui séparent les protagonistes de la Commune. Il est vrai que les uns et les autres n’apprécient pas de la même manière les glorieux ancêtres de la première République. Les jacobins encensent Robespierre, les blanquistes préfèrent Hébert, un des porte-parole de la sans-culotterie la plus radicale. On évoque la centralisation rigoureuse de la période du gouvernement révolutionnaire de l’an II ou au contraire l’aspiration populaire parisienne à ce que nous appelons aujourd’hui la démocratie directe.

Mais l’écart entre ces références historiques n’est pas nécessairement si grand que l’on croit.

- Le robespierrisme jacobin est réputé centralisateur et autoritaire, mais la proposition de Déclaration des droits déposée par Robespierre en avril 1793 dit expressément :

Art. 14. Le peuple est le souverain ; le gouvernement est son ouvrage et sa propriété ; les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires. […] Art. 19. Dans tout État libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre l’autorité de ceux qui gouvernent. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corrompu est vicieuse.

- Robespierre n’est pas en cela si éloigné de ce qu’écrit son adversaire sans-culotte et « enragé » Jean-Théophile Leclerc :

Souverain, mets-toi à ta place ; préposés du souverain, descendez des gradins, ils appartiennent au peuple ; occupez la plaine de l’amphithéâtre. Là, à ses pieds et sous ses yeux, ses regards surveillants se promèneront sur vous et son bras sera rémunérateur ou vengeur, suivant que vous aurez fixé par vos actions son opinion sur votre conduite. (L’Ami du peuple par Leclerc, 21 août 1793)

- Ne retrouve-t-on pas l’écho de tout cela dans le journal du Club des Prolétaires (club Ambroise du XIe arrondissement) ?

Ne vous pressez pas de juger et de décider au nom du peuple et à sa place. Restez dans votre rôle de simples commis […] Serviteurs du peuple, ne prenez pas de faux airs de souverains ; cela ne vous sied pas mieux qu’aux despotes auxquels vous avez succédé. Vos personnes sont de peu de poids dans les balances de la Commune. Le peuple est las des sauveurs ; il entend désormais discuter leurs actes. (Le Prolétaire, 19 mai 1871).

Les communard-e-s ont en commun l’insatisfaction profonde devant les libertés bafouées et la critique d’une démocratie trop exclusivement représentative, qui avait d’ailleurs piteusement capitulé en décembre 1851 devant le coup d’État de « Napoléon le Petit ». Dans l’esprit des premières ébauches du mouvement ouvrier, leur aspiration les porte vers la « véritable République[5] » qui équivaut pour eux à l’idéal d’un « gouvernement direct de la République » (Charles Renouvier, 1851). Ce qui les sépare est sans doute leur manière de penser les contours de cette République vraie et les méthodes pour aller dans sa direction.

De la même façon, il ne faut pas non plus outrer les clivages qui, avant la Commune, opposent les courants du mouvement ouvrier naissant. Marx, qui évoque la nécessité d’une provisoire « dictature du prolétariat » pour briser le pouvoir de la bourgeoisie, se heurte à Proudhon qui se réclame du « non-gouvernement » et prône « l’anarchie » comme « forme des sociétés adultes ». Mais l’un et l’autre se situent dans la perspective de sociétés dans lesquelles l’émancipation réalisée et la disparition des antagonismes des classes rendront inutile la régulation de la société par ce corps séparé d’elle que constitue l’État. Là encore, ce qui les distingue à l’époque n’est donc pas l’objectif antiétatiste qu’ils partagent tous deux, mais la manière dont on parvient à cet idéal d’un « non-État ». L’histoire ultérieure du XXe siècle ouvrira bien d’autres débats sur ce point…

3. La Commune, un pouvoir du peuple, par le peuple

a. Un pouvoir à l’image de la société

La référence à la « commune » comme base d’une nouvelle démocratie est courante dans le mouvement ouvrier et républicain depuis 1848. Elle se multiplie après le 4 septembre 1870. C’est elle qui resurgit tout naturellement quand se déclenche l’insurrection du 18 mars 1871. Trois jours après avoir été élu, sur proposition du blanquiste Émile Eudes, le nouveau conseil communal décide le 29 mars prendre le nom de « Commune de Paris ». Un autre blanquiste, Arthur Ranc, soutient ce choix en expliquant que « le nom de Commune de Paris peut seul indiquer que la grande ville veut ses franchises municipales pleines et entières, en un mot le Self-government ».

La composition de la nouvelle assemblée élue est inédite : la participation massive des quartiers populaires à l’élection du 26 mars permet en effet l’accès aux responsabilités de catégories sociales qui en étaient jusqu’alors écartées.

Qui sont les nouveaux représentants de la ville ? Le groupe le plus nombreux (une trentaine) vient du monde du labeur : ils sont cordonniers, chapelier, orfèvres, relieurs, ciseleur en bronze, dessinateur sur étoffe, peintre en laque, peintre sur porcelaine, ouvrier menuisier, sculpteur sur bois, chaisier, vannier, tourneur en bronze, tourneur sur métaux, mouleur en cuivre, chaudronnier, mécaniciens, peintre en bâtiment, ouvrier teinturier. Ouvriers qualifiés ou artisans, ils sont à l’image d’un travail toujours dominé par l’artisanat.

À ceux-là s’ajoutent de petits boutiquiers, une quinzaine d’employés et vingt-cinq travailleurs intellectuels, journalistes, instituteurs, professeurs, artistes, médecins, avocats, ingénieurs, étudiant, pharmacien, vétérinaire, architecte. Au total, ils sont plus proches de celles et ceux qui les ont élus que ne l’ont été toutes les assemblées, nationales ou locales, qui se sont succédé depuis 1789.

b. Une citoyenneté enfin populaire

Comme dans la période ascendante de la Révolution française, entre 1789 et 1794, la mise en place d’un nouveau pouvoir au printemps de 1871 s’accompagne d’une intense politisation des couches populaires parisiennes. L’effervescence qui précède le déclenchement de l’insurrection communale est en effet avivée par l’affirmation d’une souveraineté populaire renforcée. La multiplication des clubs[6], notamment dans le centre de la capitale, en est l’expression la plus forte. Vingt-cinq se réunissent régulièrement et une vingtaine d’autres de façon plus épisodique voire éphémère, rassemblant des milliers de femmes et d’hommes. Ouverts à toutes et à tous, ils se fixent un triple objectif d’éducation, d’information et d’expression. À parts égales et indépendamment de leur sexe, de leur condition sociale ou de leur nationalité, toutes et tous peuvent ainsi travailler à l’œuvre commune. Si elles n’ont pas le droit de vote, les femmes contribuent au débat citoyen, multiplient les propositions et participent publiquement à l’activité des commissions communales, alors même qu’elles n’ont pas été élues[7].

La Commune n’a pas eu le temps d’inscrire ses ambitions dans une constitution. Mais ses mots et ses actes relèvent d’une originalité institutionnelle indéniable. La pyramide classique des pouvoirs est renversée de fait. À la base de la souveraineté se trouve un peuple qui vote et qui, entre les scrutins, agit par le biais de la Garde nationale (l’expression du peuple en armes) et des groupements politiques organisés (comité des vingt arrondissements, clubs, AIT, associations de femmes).

Au-dessus — mais sous le contrôle étroit des précédents — se trouvent l’Assemblée communale[8], les neuf commissions qui facilitent ses travaux[9] et une commission exécutive de sept membres qui coordonne la mise en œuvre du tout. Le 20 avril, le dispositif est resserré : neuf « délégués » élus et responsables devant l’assemblée communale dirigent les commissions et forment la commission exécutive. Le 1er mai, enfin, l’urgence des combats est invoquée pour raccourcir encore le processus de décision, avec la création d’un Comité de salut public de cinq membres « ayant les pouvoirs les plus étendus sur toutes les commissions ».

Cette décision provoque une division profonde à l’intérieur de la Commune, une majorité de 45 membres votant pour le Comité de salut public et une minorité de 23 membres le refusant parce qu’ils y voient « un pouvoir dictatorial qui n’ajoutera aucune force à la Commune ». Les contraintes de la guerre civile ont ainsi pesé davantage que les divergences idéologiques pour limiter en pratique l’expérience communarde de démocratie élargie. Elles n’ont pas pour autant annulé l’effort de mobilisation citoyenne continue.

c. Un peuple décideur et informé

Le lien entre les électeurs et leurs élus se fait par le biais de l’information, qui transite par le Journal officiel (diffusé chaque jour dans le public, en deux éditions), par les affiches et par la presse. Pendant la Commune, 71 titres de journaux apparaissent, soit un par jour en moyenne. En tout, une centaine de titres ont été diffusés, soit près de 1 500 numéros, parfois à des milliers d’exemplaires. Certains journaux sont éphémères, réduits même à un numéro unique. D’autres subsistent sur la totalité ou la quasi-totalité de la séquence communarde. Comparés à la réalité sociale parisienne[10], les chiffres de diffusion de la presse sont exceptionnels. Les trois titres les plus vendus (le Cri du Peuple de Jules Vallès, le Mot d’ordre de Henri Rochefort, le Père Duchêne d’Alphonse Humbert, Jules Vermersch et Maxime Vuillaume) tireraient à plus de 150 000 exemplaires à eux seuls.

4. Gouvernement ou assemblée communale ?

La Commune a-t-elle été un gouvernement ou s’est-elle pensée comme une simple assemblée communale ? Il n’est pas possible de répondre de manière trop simple à cette question.

a. L’autonomie communale

L’idée qui a l’assentiment de toutes les sensibilités politiques est celle de l’autonomie communale. Son affirmation est proposée avant même l’élection du 26 mars, par le Comité central de la Garde nationale qui publie dans le Journal officiel ses « Recommandations ». Le Comité insiste sur « le droit imprescriptible de toute cité, comme de tout pays, de s’administrer lui-même ». « Il n’y aurait pas de République en France, ajoute-t-il , si la capitale du pays n’avait pas le droit de s’administrer elle-même ». Il énonce par ailleurs le principe selon lequel le conseil communal sera « responsable et révocable » et placé « sous la surveillance continuelle des citoyens ». Ces idées sont alors largement celles de l’AIT qui, le 27 mars, publie une adresse dans le Journal officiel, expliquant :

L’indépendance de la commune est le gage d’un contrat dont les clauses librement débattues feront cesser l’antagonisme des classes et assureront l’égalité sociale. « La délégation communale », ajoute l’AIT, est la « garantie » de « l’émancipation des travailleurs ».

La Commune ne reviendra jamais sur ces idées partagées. Le 19 avril, elle rédige une « Déclaration au peuple français ». Elle est l’œuvre d’un comité composé du jacobin Charles Delescluze, du socialiste Jules Vallès, de l’internationaliste Albert Theisz, la plume étant tenue par le proudhonien Pierre Denis. Elle reflète donc le point de vue commun aux différentes sensibilités communardes, qu’elles soient réputées « centralisatrices » (à l’image de la majorité qui désigne un Comité de salut public le 1er mai) ou au contraire plus « fédéralistes » (à l’image des adeptes de Proudhon).

Tous se retrouvent dans un texte qui redit sans ambiguïté le choix énoncé précédemment. L’objectif retenu est bien « l’autonomie absolue de la Commune étendue à toutes les localités de France, et assurant à chacune l’intégralité de ses droits ». Comment se fera le lien entre les diverses communes qui constituent le territoire national ? Le texte reste vague sur ce point, n’évoquant que « la grande administration centrale, délégation des communes fédérées » issue du « contrat » reliant Paris et « toutes les autres communes (…) dont l’association doit assurer l’unité française ».

b. Pouvoir local ou national ?

Dans l’esprit des communards, les compétences de la Commune sont larges :

le vote du budget communal, recettes et dépenses ; la fixation et la répartition de l’impôt ; la direction des services locaux ; l’organisation de sa magistrature, de la police intérieure et de l’enseignement ; l’administration des biens appartenant à la Commune.

La Commune se considère-t-elle donc comme un gouvernement ? Officiellement, elle s’en défend. Le 6 avril, elle rédige une « Adresse aux départements » pour affirmer que « Paris n’aspire qu’à fonder la République et à conquérir ses franchises communales, heureuse de fournir un exemple aux autres communes de France ». La capitale se veut un simple « exemple » ou un « modèle ».

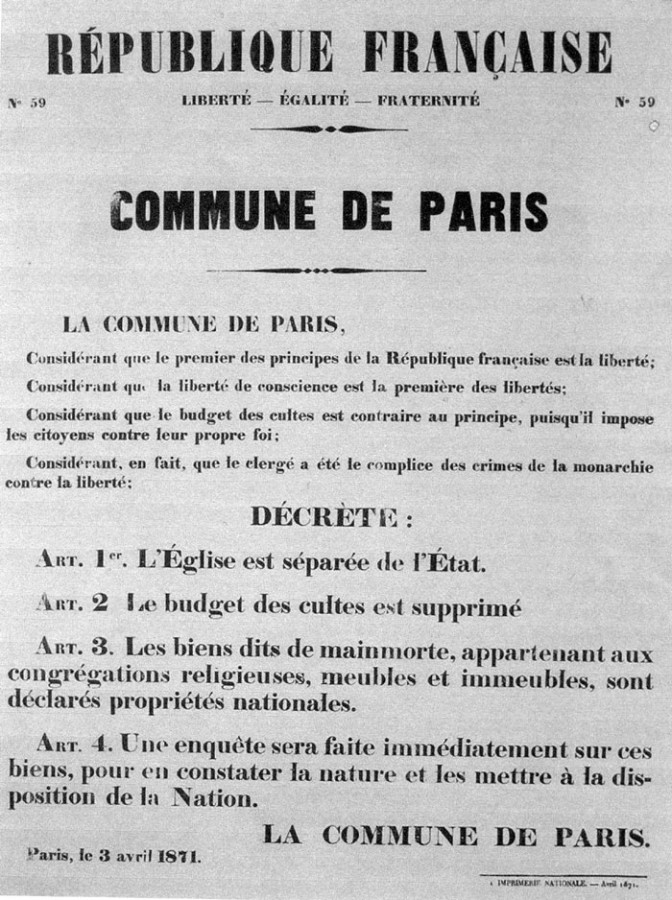

Rien de plus ? Dans les faits, en décrétant dès les premiers jours la fin des armées permanentes, la séparation de l’Église et de l’État ou l’adoption du drapeau rouge, la Commune empiète sur les compétences théoriquement réservées à l’État national. « Si la Commune de Paris est sortie du cercle de ses attributions normales, c’est à son grand regret, c’est pour répondre à l’état de guerre provoqué par le gouvernement de Versailles » : l’Adresse aux départements explique par les circonstances exceptionnelles l’extension du champ d’action de la Commune. Mais, quand il s’agit de relancer le Journal officiel, on ne le présente pas comme celui de la Commune, mais comme celui de « la République française »…

Quelle que soit la manière — nécessairement bien incertaine — dont elle conçoit l’étendue de sa compétence, la Commune décrète, arrête et légifère de fait. Gouvernement de Paris ou gouvernement de la République ? Au fond, peu importe : à partir du 29 mars 1871, on trouve face-à-face deux pouvoirs issus d’une élection. D’un côté, un gouvernement appuyé sur une majorité législative monarchiste, élue à la hâte, dans le contexte trouble d’un désastre national ; de l’autre un gouvernement local, massivement choisi par la population de la capitale, à l’issue d’un long siège éprouvant. Ce sont bien deux gouvernements et, en tout cas, deux manières de concevoir le gouvernement qui s’affrontent, à vingt kilomètres de distance…

c. Le peuple à la manœuvre

Qu’elle soit simple assemblée communale ou embryon de gouvernement républicain, la Commune se présente comme une ébauche de pouvoir sans équivalent jusqu’alors.

Si la Commune est un État, elle ne se considère pas comme une puissance au-dessus de la société : dans son esprit les élus ne sont que des « mandataires » et les fonctionnaires sont de simples « commis »[11], que les électeurs peuvent choisir et démettre à leur guise. Les électeurs ne se contentent donc pas de désigner régulièrement des représentants. Comme à l’époque de la Convention montagnarde de 1793-1794, ils contrôlent leurs élus. Théoriquement, ils peuvent même les révoquer, s’ils estiment qu’ils ne respectent pas le mandat qui leur a été donné. Le mandat impératif et le droit de révocation font alors partie des demandes diffuses qui s’expriment dans les sociétés et les clubs de la capitale.

En outre, la Commune considère qu’elle partage avec les électeurs l’initiative législative, c’est-à-dire le droit de contribuer à la loi. Dans la courte période du pouvoir communal, ce droit s’est exprimé au travers de la multiplication des propositions et adresses envoyées à la Commune par les individus, les clubs, les sections de l’Internationale et les comités de quartiers. À quoi peut s’ajouter l’abondant courrier des lecteurs de la presse, qui témoigne d’un engagement citoyen que la guerre civile ne décourage pas.

Pouvoir législatif et pouvoir exécutif se confondent en pratique, comme au temps de la Convention révolutionnaire : l’assemblée communale définit la loi avec les électeurs et la met en application, sous le contrôle de ces mêmes électeurs. Le peuple ne délègue ses pouvoirs qu’à la condition qu’ils ne lui échappent jamais et il n’accepte une administration qu’à la condition qu’il participe lui-même à une certaine auto-administration.

Il est difficile de ranger la Commune selon les catégories classiques des pouvoirs institués. La volonté de mettre au centre le contrôle populaire l’identifie certes de façon fondamentale, mais la brièveté de son expérience et l’environnement dramatique de son action ont rendu impossible sa stabilisation. La Commune est un processus révolutionnaire et n’a pas eu le temps de devenir un régime. Elle n’en indique pas moins des possibles, que sa fin tragique nous laisse dans leur inachèvement tout autant que dans leur fulgurance.

5. Un pouvoir pour le peuple

C’est ainsi que ce pouvoir populaire, élu par la composante masculine du peuple et placé sous son contrôle, ne se contente pas des pouvoirs régaliens qui sont alors le cœur des attributs de l’État. La Commune s’inscrit en effet dans une tradition qui insiste sur le caractère indissociable de la trilogie républicaine de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Cette tradition est celle de « l’Égalité sainte » des sans-culottes et de la « République sociale », de la « République démocratique et sociale » ou plus simplement de la « Sociale » du mouvement ouvrier. Comme le dit « l’Appel aux travailleurs des campagnes », fortement inspiré par la romancière et journaliste André Léo,

Ce que Paris veut, en fin de compte, c’est la terre au paysan, l’outil à l’ouvrier, le travail pour tous. La guerre que fait Paris en ce moment, c’est la guerre à l’usure, au mensonge, et à la paresse.

Dans cette conception, la République est une abstraction vide de sens si elle ne satisfait pas aux exigences les plus élémentaires de ceux qui, à l’écart de la propriété, sont voués à des destins précaires. « Tant qu’un homme pourra mourir de faim à la porte d’un palais où tout regorge, il n’y aura rien de stable dans les institutions humaines », déclarait Eugène Varlin en mai 1868, devant le tribunal chargé de juger l’Association internationale des travailleurs.

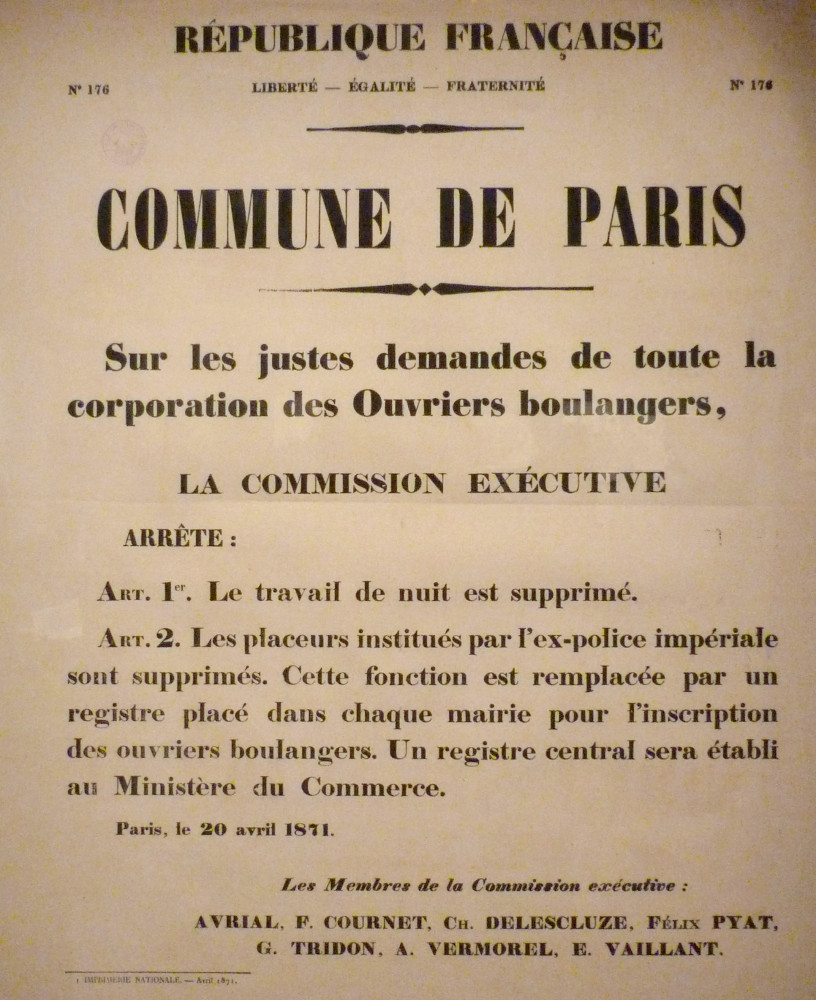

La Commune, sur ce point, doit agir dans l’urgence, plus qu’elle ne bâtit sur le long terme : le moratoire sur les loyers et les échéances ou la restitution des objets du Mont-de-piété en sont les exemples les plus visibles. Mais d’autres mesures commencent à aller au-delà, pour répondre à des demandes anciennes (comme l’interdiction du travail de nuit des boulangers et la suppression des amendes dans les entreprises) ou à des besoins plus immédiats (comme la réquisition des ateliers abandonnés).

Si elle en avait eu le temps, la Commune aurait sans nul doute poussé plus loin ce socialisme de l’association qui est en germe dans le développement des chambres syndicales (ébénistes, tapissiers…) et des coopératives de production (mécaniciens, cordonniers…) qui s’observe pendant la brève expérience communarde. C’est très officiellement que la Commune a cherché, avec Fränkel, à s’appuyer sur 42 associations ouvrières de production installées à Paris. De même, l’Union des Femmes de Nathalie Le Mel et Elizabeth Dmitrieff contribue activement à la mise en place des ateliers qui doivent fournir aux femmes du travail à domicile (6 mai).

Enfin, la Commune s’est efforcée d’installer un peu plus l’idée qu’une République ne peut être au service de la société, qu’elle ne peut être véritablement populaire si elle ne s’adosse pas à des valeurs qui sont à la fois des repères et des guides. Depuis la fin du XVIIIe siècle, les mouvements populaires modernes, de la sans-culotterie au mouvement ouvrier, ont reproché souvent aux institutions républicaines, formellement démocratiques, de mépriser les valeurs qu’elles étaient censées faire vivre.

En opposition avec ces politiques vivement critiquées, la Commune s’attache à promouvoir une conception du peuple qui tranche avec les images du passé. Le peuple du Paris insurgé n’est ni le peuple de la docilité ni celui du ressentiment. Dans l’esprit des Communards, il n’est pas le peuple chauvin criant parfois sa haine contre l’étranger, mais un peuple attaché à l’idée de « République universelle », accordant la citoyenneté à ceux qui venaient le rejoindre. Ce n’est pas un peuple vindicatif et ivre de sang, mais un peuple brûlant la guillotine sur la place Voltaire et s’attachant à abattre les symboles anciens de l’oppression et du despotisme. Ce n’est pas un peuple qui accepte de fait sa position subordonnée, mais qui aspire à sa promotion collective et individuelle, par l’accès réel à l’instruction égale et gratuite, dispensée aux deux sexes, et par la possibilité donnée à tou-te-s d’accéder à ce que Courbet et la Fédération des artistes appellent le « luxe communal ».

6. Forces et limites d’une expérience démocratique

Entre le moment où la Commune entre officiellement en fonction et les ultimes combats de la Semaine sanglante, on ne compte que soixante-trois jours[12]. Quatre à cinq seulement ont bénéficié d’un calme relatif ; tous les autres ont été dominés par la guerre civile. À partir du 21 mai, la Commune ne tient plus de réunion régulière à l’Hôtel-de-Ville. En tout, elle n’aura tenu que 54 séances ordinaires.

En cinq jours, la Commune a pourtant multiplié les mesures sociales, mis en place les dix commissions organisant son travail de long terme, décrété la séparation de l’Église et de l’État et fixé un traitement maximum pour les fonctionnaires. Le reste du temps, elle a dû tout à la fois poursuivre son œuvre de fond et mener une guerre de plus en plus déséquilibrée.

On dit parfois que la Commune a souffert de son manque de préparation, qu’elle a bavardé plus qu’elle n’a réalisé. On insiste souvent sur ses divisions réelles, qui ont pesé sur ses capacités à gouverner de façon cohérente. On s’attarde à juste titre sur la coupure dramatique qui s’établit, à partir de 1er mai, entre les partisans du resserrement des pouvoirs autour d’un Comité de salut public et ceux qui s’y refusent, craignant une confiscation de fait de la souveraineté populaire.

Mais qui pourrait nier que la capacité à gouverner suppose le temps serein de l’apprentissage des affaires publiques, locales ou nationales ? Or le temps alloué à la Commune n’a été ni étendu ni serein. Les communards ont eu à gérer les affaires courantes, à impulser des réformes et à conduire une guerre qu’ils ne pouvaient pas gagner, dès l’instant où le mouvement qu’ils incarnaient n’avait pas pu s’étendre durablement à l’échelle de la nation tout entière. Ils n’ont eu le temps ni de s’engager dans un véritable processus constituant, ni de produire les normes légales nécessaires au fonctionnement stable et durable d’un espace public refondé. Ils ont su toutefois prendre plusieurs mesures démocratiques et sociales, qu’ils ont même commencé à mettre en application, malgré la brutalité de la situation.

Quant aux dissensions, on a vu qu’on ne peut ni les nier ni les surestimer. La rigueur jacobine et la fibre contestataire sans-culotte, le sens de l’opportunité et l’impatience radicale, l’esprit qui commence à peine à se dire « libertaire » et le réalisme du combat contre la classe dirigeante : ces tensions fonctionnent bien avant l’expérience du printemps 1871. On les retrouve tout naturellement à l’œuvre pendant la Commune. C’est ainsi que les « jacobins » et les « blanquistes » sont davantage au cœur de l’expérience du Comité de salut public, tandis que les « internationaux » de l’AIT sont l’axe de la minorité hostile à la répétition de 1792-1793. Mais le choix qu’il faut alors faire est si complexe qu’il divise les sensibilités elles-mêmes : on trouve des jacobins dans le refus minoritaire et des internationaux dans le choix majoritaire. L’internationaliste Fränkel vote pour le Comité de salut public et le blanquiste Vermorel vote contre, au motif que « ce n’est qu’un mot et le peuple s’est trop longtemps payé de mots ».

En fait, la pression de la guerre et de ses contraintes gigantesques attise des dissensions qui, au départ, s’avéraient pourtant secondes par rapport à l’engagement commun. Or, sauf à capituler sans combattre, comment la Commune aurait-elle pu s’émanciper de cette pression impitoyable ? Ce n’est pas un hasard si les conflits les plus difficiles à dénouer se sont déployés dans le domaine militaire : conflit entre la règle démocratique étendue à la Garde nationale et l’exigence de discipline, conflit entre les chefs militaires et les commissions de l’Hôtel-de-Ville, conflit entre la Commune et le Comité central de la Garde nationale qui veut pouvoir peser à tout moment sur la direction des opérations militaires.

Les fossoyeurs de la Commune ont voulu en faire un anti-modèle, parenthèse apocalyptique qu’il faudrait à tout prix conjurer. Ce n’est pas pour autant qu’on doit en faire un modèle qu’il suffirait de reproduire à l’identique. La Commune a agi dans le contexte d’un Paris mobilisé, mais toujours assiégé et isolé du reste d’un pays accablé par la défaite. Elle a dû travailler l’existant avec des moyens limités et innover dans un environnement défavorable. Dans les pires conditions, elle a eu à gérer la contradiction entre l’exigence démocratique (qui suppose le temps de la délibération, de la décision, de la mise en œuvre et de l’évaluation) et une situation de guerre qui demande une prise de décision et une exécution dans les plus brefs délais.

La Commune nous lègue toutefois une ambition et un état d’esprit que d’autres républicains avaient parfois formalisés dans les mots, mais qu’elle a cherché à faire entrer dans les actes. La Commune a essayé de transposer dans les faits la célèbre et belle formule : un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Dans nos démocraties en crise, tout montre qu’un pouvoir qui se substitue de fait au peuple souverain conduit les sociétés modernes à la division, aux déchirements violents et à la désespérance. Or tout cela a nourri les fascismes du XXe siècle et stimule toujours les extrêmes droites du siècle suivant. La Commune essaya au contraire de faire des citoyens, jusqu’aux plus modestes, des fractions agissantes du peuple souverain.

La Commune n’est pas allée jusqu’au bout de ses rêves. Elle a eu d’incontestables limites. Mais ne payons-nous pas chèrement, aujourd’hui encore, qu’elle ait été noyée dans le sang, alors qu’elle aurait dû être encouragée et prolongée nationalement. ?

7. Un avenir pour la République ?

Beaucoup des idées qui portèrent en avant la Commune n’étaient pas l’œuvre des seuls communard-e-s. Au printemps de1869, par exemple, Léon Gambetta prononça dans le quartier de Belleville un discours-programme qui évoquait la séparation de l’Église et de l’État, l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire, la suppression des armées permanentes, l’élection des fonctionnaires et « les réformes économiques qui touchent au problème social »[13].

Le mérite de la Commune est d’avoir cherché à mettre en application ce qui n’était que mots, et cela bien avant que d’autres républicains s’attachent à faire entrer ces mots dans la vie. Ce ne sont pas les républicains portés au pouvoir le 4 septembre qui proclament que « la République est le seul gouvernement possible ; elle ne peut être mise discussion » : c’est la Fédération de la Garde nationale républicaine dans ses statuts publiés au Journal officiel du 21 mars 1871.

Il faut attendre la loi constitutionnelle du 15 août 1884 pour que la République enfin consolidée se décide à en faire autant, en déclarant illégitime toute proposition de réforme mettant en cause « la forme républicaine des institutions ». Et ce n’est qu’en 1884, encore, qu’une loi municipale institue un régime communal républicain qui attribue une clause de compétence générale aux communes et décide définitivement de l’élection du maire par le conseil municipal. Or chacun s’accorde à reconnaître que cette inscription de la République dans la vie communale concrète fut une condition majeure de la victoire de l’idée républicaine dans notre pays.

De même, si le programme de Belleville promettait la séparation de l’Église et de l’État, si la Commune la décrète officiellement dès le 2 avril, ce n’est qu’en 1905 qu’est aboli le régime du Concordat dans les départements alors français[14]. Quant à la politique sociale, qui entend faire entrer dans l’État de droit le principe d’égalité inclus dans notre Déclaration des droits, elle a attendu plus longtemps encore, et pour une période relativement courte qui est malheureusement en train de se refermer aujourd’hui.

La Commune a été à la fois la dernière des grandes révolutions insurrectionnelles de la séquence 1789-1871 et l’amorce d’une longue période de structuration du mouvement ouvrier et de la gauche, en France et dans toute l’Europe. Elle a été une source de réflexion et d’optimisme pour une part non négligeable de la société française. Elle n’a certes jamais été l’objet de consensus, même chez celles et ceux qui s’en sont proclamés les héritiers. La diversité même de la Commune s’est retrouvée dans sa mémoire, si heureusement cultivée.

Certaines controverses se sont perpétuées, une fois asséchés les flots de sang des communard-e-s massacré-e-s. Le conflit de Marx et de Proudhon s’est prolongé dans le heurt des socialistes, puis des communistes et des anarchistes, des forces réputées « centralistes » et des « autogestionnaires » ou des « fédéralistes ». Paradoxalement, ces disputes ne font que confirmer que la Commune n’est pas morte, qu’elle est toujours un objet « chaud », une source de passion et de réflexion citoyenne intense.

Quelle qu’ait été parfois la violence des débats anciens, elle n’a jamais effacé le bien commun de la Commune, qui doit être encore le bien partagé de celles et ceux qui s’en réclament toujours. Notre pays déchiré par les inégalités et les discriminations, notre démocratie si malade nous disent plus que jamais ce qui devrait être une évidence. Une société ne peut fonctionner de façon apaisée, si elle ne repose pas sur l’égalité, la solidarité, l’esprit de partage et le souci du bien commun. Une démocratie est infirme si le peuple est méprisé, rejeté, s’il ne participe pas de façon plus directe et entière à l’exercice de la souveraineté. Aujourd’hui, les communard-e-s ajouteraient sans nul doute : le monde ne peut survivre, si de nouveaux équilibres non destructeurs ne s’établissent pas entre les hommes et la nature qui est leur cadre de vie.

En bref, rien ne peut aller de l’avant si l’on ne donne pas sa place au peuple tel qu’il est et aux individus qui le composent. Avec sa portée et ses limites, c’est cette conviction que nous devons à la Commune. Voilà pourquoi notre association entend répercuter, encore et encore, le cri de l’Affiche rouge :

Place au peuple ! Place à la Commune !

Bibliographie sommaire

-

- Pierre Boisseau, “La République démocratique et sociale de 1871 : une forme originale de gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple”, dans G. Larguier et J. Quaretti, La Commune de 1871 : utopie ou modernité ?, Presses universitaires de Perpignan, 2000.

- René Bidouze, La Commune de Paris telle qu’en elle-même, Le Temps des Cerises, 2008.

- Marc César et Laure Godineau (dir.), La Commune de 1871. Une relecture, Créaphis éditions, 2019.

- Quentin Deluermoz, Le crépuscule des révolutions 1848-1871, Le Seuil, 2012.

- Laure Godineau, La Commune de Paris par ceux qui l’ont vécue, Parisgramme, 2010.

- Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, Mémoire du Livre, 2000.

- Claudine Rey, Annie Gayat et Sylvie Pépino, Petit dictionnaire des femmes de la Commune. Les oubliées de l’histoire, 2013

- Jean-Louis Robert (dir.), Le Paris de la Commune 1871, Belin, 2015.

- Kristin Ross, L’imaginaire de la Commune, La fabrique éditions, 2015

- Jacques Rougerie, Paris libre 1871, Seuil, 1971-2004.

- Jacques Rougerie, “La Commune et la gauche”, (J.-J. Becker, G. Candar [dir.], Histoire des gauches en France, La Découverte, vol. 1, 2004.

Brochures ou livres réalisés par notre association

-

- Camélinat

- Chantons la Commune

- Émile Duval

- Eugène Varlin

- Histoire de la Commune de Paris -18 mars-28 mai 1871

- La Commune n’est pas morte

- Les Amis de la Commune — Histoire de l’association

- Jean Baptiste Clément

- La Commune : l’action des femmes

- La Commune et la démocratie : le peuple souverain

- La Commune et la laïcité

- La Commune et l’école

- La Commune et les étrangers

- La Garde nationale

- La Modernité de la Commune —Les fruits du cerisier

- L’Œuvre sociale de la Commune

- La Commune et la Culture

- Les clubs communards

- Les communes de province

- Louise Michel

- La démocratie au travail

- Affiches de la commune 1871 et documents [volume 1]

- Affiches de la commune 1871 et documents [volume 2]

- La Commune dans les programmes et manuels scolaires

- Catalogue exposition de peinture à l’Assemblée nationale

- La démocratie au travail

- Vive la Commune ! (brochure du 140e anniversaire)

- Marcel Cerf, Les Cahiers rouges de M. Vuillaume

- Marcel Cerf, Marie Mercier

- Marcel Cerf, Souvenirs de captivité : Laroche

- Madame C. Hardouin, La détenue de Versailles en 1871 (réimpression de l’original publié en 1879).

- Eugène Kerbaul, Nathalie Le Mel, Une communarde bretonne féministe (réédité en 2005 au Temps des Cerises : Nathalie Le Mel, une Communarde bretonne, révolutionnaire et féministe).

Notes

[1] La première a duré du 22 septembre 1792 au 18 mai 1799, la seconde du 24 février 1848 au 2 décembre 1851. La République a été proclamée une troisième fois le 4 septembre 1870.

[2] On en comptera une trentaine entre l’automne 1870 et le début de la Commune.

[3] Il est élu le 15 mars 1871 par 1 325 délégués de 215 bataillons.

[4] Le 5 septembre 1870, à l’initiative de la section parisienne de l’Association internationale des travailleurs, entre 400 et 500 délégués ouvriers décident de créer comités de vigilance dans chaque arrondissement. Le 11, ces comités se coordonnent dans un Comité central des vingt arrondissements. En janvier 1871, il prend le nom de Délégation des vingt arrondissements. Se réclamant du socialisme, largement inspirée par les idées de Proudhon, cette structure s’ouvre sur d’autres courants du mouvement républicain et ouvrier.

[5] « Préparez donc et faites de suite vos élections communales et donnez-nous pour récompense la seule que nous ayons jamais espérée, celle de vous voir établir la véritable République » (Appel du Comité central « Aux gardes nationaux », 18 mars 1871).

[6] Sur les clubs, voir Georges Beisson, « Les clubs sous la Commune », https://www.commune1871.org/la-commune-de-paris/histoire-de-la-commune/chronologie-au-jour-le-jour/448-les-clubs-sous-la-commune

[7] C’est ainsi que la commission du travail, animée par Léo Fränkel, s’appuie sur l’activité de Nathalie Le Mel, Elizabeth Dmitrieff, Aline Jacquier, Aglaé Jarry, Thérèse Collin et Blanche Lefèvre.

[8] Le 26 mars, les électeurs parisiens désignent 91 élus, dont quelques-uns sont élus dans plusieurs arrondissements (dont Blanqui, alors emprisonné à la prison de Cahors). À la suite de nombreuses démissions et disparitions au combat, le Conseil est amputé d’un tiers de ses membres. Des élections complémentaires ont donc lieu le 16 avril. Au total, 81 conseillers ont effectivement rempli leur rôle, à un moment ou à un autre.

[9] Commission des finances, militaire, justice, sûreté générale, subsistances, travail-industrie-échange, services publics, enseignement, relations extérieures.

[10] 1,8 million d’habitants, 440 000 ouvriers, 485 000 inscrits sur les listes électorales, 230 000 votants, 162 000 votes en faveur de la Commune

[11] La mandataire est celui qui a reçu un mandat d’une personne ou d’un groupe de personnes ; le commis est celui qui est chargé par un autre d’une mission dont il doit rendre compte.

[12] Les dernières barricades de l’Est parisien tombent le 28 mai, mais le fort de Vincennes ne se rend que le 29 mai. À ce compte, la Commune n’a pas duré 72 jours, mais 73.

[13] Ces propositions sont reprises dans L’Avenir national, le 15 mai 1869. On les retiendra sous le nom de « Programme de Belleville ». Elles constitueront la base d’identification du Parti radical jusqu’au début du XXe siècle.

[14] On sait que le régime concordataire est resté en vigueur en Alsace, après son retour dans le territoire national en 1918.