Dans un article du Harper’s Magazine de 1941, Stefan Zweig s’attarde sur « un petit épisode, le plus souvent négligé », qui lui sembla

« complètement invraisemblable : le jour dramatique de l’exécution de Louis XVI, à un jet de pierre de la place de la Concorde et de la guillotine, se trouvait pendant tout ce temps toute une série de personnes sur la rive de la Seine, en train de pêcher à la ligne durant cette heure historique inoubliable, avec autant d’insouciance que n’importe quel jour ordinaire ».

Le librettiste de La Vie parisienne, Ludovic Halévy, nous fait partager la même stupéfaction lors de sa visite à la capitale, le 27 mai 1871 :

« J’ai vu, depuis dix mois, bien des choses extraordinaires, mais rien de plus étrange, de plus fantastique, que ce que j’ai vu là, de mes deux yeux. Entre le pont Royal et le pont de la Concorde, des pêcheurs à la ligne – ils étaient douze, je les ai comptés – étaient installés bien tranquillement, ne s’occupant en aucune manière de ce qui se passait au-dessus de leurs têtes, le regard fixé sur les petits bouchons qui frétillaient au bout de leurs lignes et profitant de tous ces désastres pour pêcher en temps prohibé. »

Maximilien Luce : Une rue de Paris en mai 1871 – huile sur toile, entre 1903 et 1906 (Musée d’Orsay)

Un règlement datant d’octobre 1868 réglementait certes la pêche de la truite, du saumon et de l’omble, mais ces inoffensifs Raboliot se seraient contentés d’une ablette ou d’un goujon pour améliorer leur ordinaire…

Au déjeuner, Halévy retrouva chez Brébant, boulevard Poissonnière, son complice Henri Meilhac qui y avait son couvert. On sait qu’en l’honneur de ce restaurateur fut frappée, à l’instigation de quatorze commensaux, une médaille lui témoignant la reconnaissance de leurs estomacs :

« Pendant le siège de Paris, quelques personnes ayant accoutumé de se réunir chez M. Brébant tous les quinze jours ne se sont pas une fois aperçues qu’elles dînaient dans une ville de deux millions d’habitants assiégée. 1870-1871. »

Parmi les signataires figurent les noms de Renan, Berthelot, Théophile Gautier ou Edmond de Goncourt… Il est cocasse que, dans un article sur l’« aveuglement des écrivains », Henriette Psichari ait fustigé leur « aveuglement coupable, optimisme de commande, égoïsme d’intellectuel », admettant avoir été moins surprise par « le manque de clairvoyance de Ludovic Halévy, d’une nature fantaisiste, d’où il tirait son charme ». Peut-être convient-il de préciser qu’elle était la petite-fille du professeur au Collège de France, auteur de la Prière sur l’Acropole et des Souvenirs d’enfance et de jeunesse ?

Ce même vendredi, Georges Renard, qui fut « attaché au cabinet du délégué à la guerre », du 9 avril au 13 mai, et qui résigna ses fonctions à la suite de la démission de Louis Rossel, découvrit le spectacle de l’horreur. Se sentant légitimement menacé, puisqu’il était encore recherché six mois plus tard, il avait trouvé refuge chez une famille amie, rue Thénard, dans le 5e arrondissement. Après avoir pris « soin de mettre une redingote et des gants […] : une mise bourgeoise était la plus sûre des protections contre les soldats de l’ordre, il se hasarda d’abord sur la rive gauche sur laquelle « planait une sorte de calme funèbre ». L’avant-veille, le général de Cissey, commandant le 2e corps d’armée, depuis son quartier général au Luxembourg, avait exigé du maire du 5e arrondissement qu’il procédât à des travaux d’assainissement urgents,

« l’enlèvement des cadavres, la destruction des barricades qui gênent la circulation et un premier nettoyage général de la voie publique ».

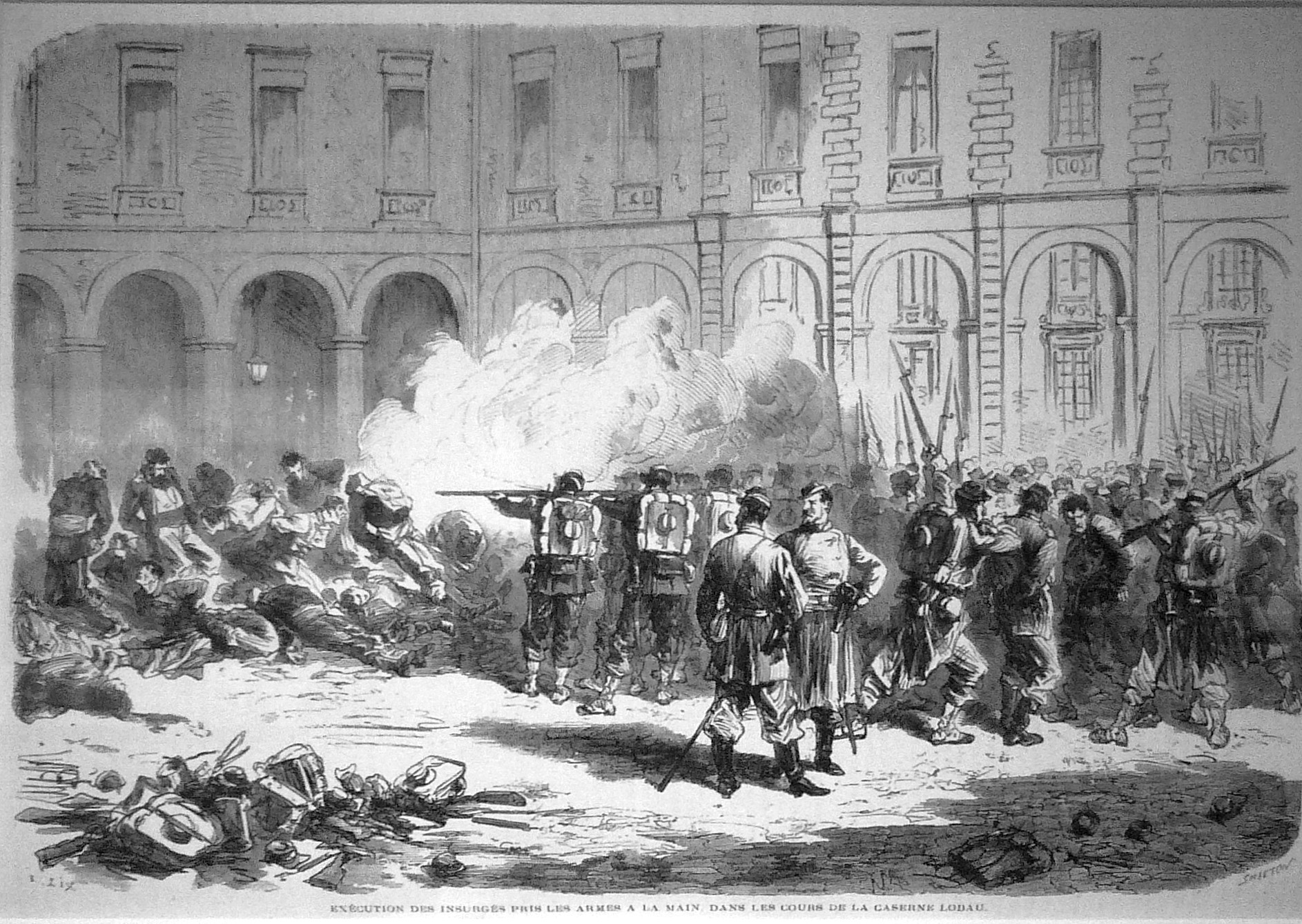

On retiendra des Souvenirs du général du Barail que, dans la « sphère d’action » de son collègue, le nombre des exécutions sommaires fut très élevé, et leurs victimes ne furent pas seulement « des insurgés pris les armes à la main ».

« J’eus bien des hauts le coeur sur la route », poursuit Georges Renard, dont le témoignage glaçant est confirmé par bien d’autres sources :

« Je vis, près du Collège de France, au pied d’un grand mur sale, des cadavres de femmes et d’enfants de 12 à 13 ans ; dans le square Saint-Jacques, parmi les lilas en fleurs, la terre bouleversée et des monticules d’où saillaient çà et là, dans un bourdonnement de grosses mouches, des têtes et des bras d’insurgés qu’on y avait enfouis à la hâte, et des têtes qui regardaient le ciel. Des patrouilles de cavaliers, carabine au poing, qui poussaient et emmenaient quelque pauvre diable ; de rares passants qui rasaient les murs et jetaient tout autour d’eux — il pleuvait encore des obus et des délations — des regards soupçonneux. »

Les sycophantes ne manquèrent pas au long des années qui suivirent, et Maxime Vuillaume put s’émouvoir d’une véritable « orgie dénonciatrice ». Quant aux derniers obus, ils tombaient, ce jour-là, sur le cimetière du Père-Lachaise, où des fédérés se retranchèrent, avant d’être écrasés sous le nombre :

« À chaque coup tiré, c’était un effroyable fracas dans la rue des Martyrs, observe Halévy, mais cela ne causait pas la moindre émotion. Il y avait foule chez tous les marchands du quartier. Les ménagères faisaient littéralement queue chez le boucher. C’étaient de tous côtés des plaisanteries, des rires. L’issue de la bataille n’était plus douteuse ; on savait la Commune expirante ; on ne s’en occupait plus, on ne pensait qu’à revivre. »

« En font-ils du vacarme là-haut à Montmartre ! », s’exclamait une commère rencontrée par Halévy. « Cela va effrayer le poisson », devaient se dire les pêcheurs lors de la Semaine sanglante, à l’instar de ceux qu’importunaient les obus prussiens et que Théophile Gautier avait observés, « en grand nombre, de Bercy au Point-du-Jour », lors du premier siège, comme pour « justifier sans doute l’axiome un peu sévère : ”La ligne est un instrument qui commence par un asticot et se termine par un imbécile.” » L’appréciation se révèle moins inappropriée quand, nous dit Camille Pelletan, « le flot rouge court dans les eaux du fleuve sans s’y mélanger ».

À 6 h 10 du soir, un long communiqué de Thiers annonce que le nombre des prisonniers s’élève « jusqu’ici jusqu’à 28 000, sans compter un nombre considérable de morts et de blessés » et que les « braves soldats, après quelques heures de repos, termineront demain, sur les hauteurs de Belleville, la glorieuse campagne qu’ils ont entreprise contre les démagogues les plus odieux et les plus scélérats que le monde ait vus, et leurs patriotiques efforts mériteront l’éternelle reconnaissance de la France et de l’humanité ».

De fait, le dimanche 28, écrit Renard,

« la bataille était finie ; le silence tombait sur la ville vaincue ; l’ordre régnait à Paris. Mes parents réintégraient leur domicile [boulevard de Port-Royal] et j’y revenais avec eux : je ne voulais pas imposer plus longtemps à ceux qui m’avaient recueilli le péril de ma présence. […] J’aurais aussi volontiers repris ma place à ma table de travail, mais, de chez nous, l’on entendait distinctement, derrière les hautes murailles qui enserrent la prison de la Santé, des feux de peloton qui signifiaient : ” Mort aux prisonniers ! ” Et puis l’on annonçait que des perquisitions allaient être faites partout pour s’assurer qu’il ne restait point d’armes dissimulées. L’endroit évidemment n’était pas sûr ; je risquais d’être pris au gîte. »

Déguisé en élève de Polytechnique, le normalien finira par trouver refuge en Suisse et y demeurera neuf ans, après sa condamnation par contumace à la déportation dans une enceinte fortifiée.

Exécution en masse des communards capturés dans les cours de la caserne Lobau près de l'Hôtel de Ville - Gravure de Frédéric Lix pour L'Illustration du 10 juin 1871 (Source : Bibliothèque historique de la Ville de Paris)

Même Edmond de Goncourt, « malgré l’horreur » que lui inspirent les « sbires nationaux », nous fait entendre « la fusillade ayant quelque chose de la musique réglée d’une mitrailleuse » qui, ce même dimanche, entre les murs de la caserne Lobau, derrière l’Hôtel de Ville, massacrait par centaines des communards privés de procès. C’est dans le square Saint-Jacques-la-Boucherie que la plupart des cadavres étaient hâtivement ensevelis. Ils furent donc « tués comme des chiens qu’ils ne sont même pas, ces gens au-dessous de la brute », à la grande satisfaction de José-Maria de Heredia. Satisfaction que partageait son ami Leconte de Lisle qui, transigeant encore moins avec la haine, s’inquiétait toutefois que « la plupart des bandits de la Commune n’eussent pas été fusillés ».

Quoique Mac-Mahon ait proclamé le lendemain que « tout était fini à 4 h », ce dimanche, on sait que les exécutions sommaires se prolongeront jusqu’au 7 juin, et probablement au-delà, sous couvert de la loi martiale qui régnait sur la capitale. « La répression versa un tonneau de sang plébéien pour une goutte de sang bourgeois », constate Renard, et c’est ce sang qui alla ruisseler « pourpré sur la Seine ». La « justice » attendra pour se faire moins expéditive, puisque 40 000 prévenus croupiront dans des geôles ou sur des pontons dans l’attente d’un jugement.

Les ruines de l'Hôtel de Ville, après l'incendie de la Commune de Paris, 4ème arrondissement, Paris. - Photographie de Collard, Augustin-Hippolyte (source : © Musée Carnavalet – Histoire de Paris)

La vie parisienne n’avait pourtant pas tardé à renaître. Stefan Zweig invoque « une loi supérieure de la nature », à laquelle « nous ne faisons qu’obéir lorsque, au lieu de fixer constamment des yeux les ruines du monde en train de s’écrouler, nous tentons d’en bâtir un nouveau qui soit meilleur ». La visite aux ruines n’en demeura pas moins une étape obligée à laquelle Gautier, « l’âme douloureusement accablée », consacrera un chapitre de ses Tableaux de siège, et des guides s’empresseront de satisfaire la curiosité morbide de milliers de visiteurs, souvent étrangers. Dès le samedi 3 juin, Halévy rencontre quatre Anglais devant les décombres de l’Hôtel de Ville ; il évaluera leur nombre à quelque 150 à 200 le 22 août. Après Hugo,

« Qu’un enfant mort émeut plus qu’un palais défunt »,

on peut ironiquement s’agacer

« Que le bon goût renaisse à côté du bon ordre ! »

YANNICK LAGEAT

Poème “L'Orgie parisienne ou Paris se repeuple” d'Arthur Rimbaud, mai 1871

Sources

Du Barail (général), Mes Souvenirs, 1864-1879. E. Plon, Paris, t. III, 1898, 612 p.

Gautier Th., Tableaux de siège, 1870-1871. Charpentier et Cie, Paris, 1871, 376 p.

Goncourt J. de E. et J., Journal. Mémoires de la vie littéraire. 1872-1875. Éditions de l’Imprimerie nationale de Monaco, t. X, 1956, 248 p.

Halévy L., Notes et souvenirs, 1871-1872. Calmann-Lévy, Paris, 1889, 280 p.

Heredia J.-M. de, Correspondance, t. II, Les Années parnassiennes, 1866-1876. Honoré Champion, Paris, 2013, 562 p.

Hugo V., L’Année terrible. Poésie-Gallimard, Paris, 1985, 318 p.

Leconte de Lisle, « Lettres écrites pendant le siège et la Commune », La Renaissance latine, 3e année, t. II, 1904, p. 6-23.

Pelletan C., La Semaine de Mai. M. Dreyfous, Paris, 1880, 412 p.

Psichari H., « Aveuglement des écrivains », Europe, 48e année, n° 499-500, 1970, p. 90-100.

Renard G., Mémoires inédits. Bibliothèque historique de la ville de Paris, Ms 2482 à 2627.

Vuillaume M., Mes Cahiers rouges (Souvenirs de la Commune). La Découverte, Paris, 2011, 720 p.

Zweig S., L’esprit européen en exil. Essais, discours, entretiens, 1933-1942. Bartillat, Paris, 2020, 415 p.