Parmi les images qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque les barricades, celles de la Commune de 1871 s'imposent : derrière des tas de pavés se tiennent de farouches insurgés.

Mais peut-on s'arrêter à cette image ? La barricade soulève de nombreux problèmes. Offensive lors d’émeute ou d'insurrection et, dans ce cas, synonyme de pouvoir populaire, de libération, elle est défensive pour résister à un coup d'État ou à la répression.

C'est alors qu'on l'associe au sacrifice de héros désespérés et idéalistes, luttant exemplairement pour une cause perdue. La barricade pose aussi la question des rapports entre ses bâtisseurs et le pouvoir politique, particulièrement à l'époque de la Commune. En effet, la « garde Nationale » (1) barricadière fut en partie l’émanation du Gouvernement de la Défense nationale (2) de 1870, lequel mit sur pied une Commission des barricades. Après s'être fédérée, puis insurgée le 18 mars 1871, cette garde nationale provoqua, par ses barricades, l'apparition d'un pouvoir populaire : la Commune. Celle-ci, à son tour organisa une Nouvelle Commission des barricades. La contradiction est flagrante : on a tenté de transformer en institution des édifices essentiellement spontanés !

.

Le retour des barricades

Le 12 mai 1869, au cours d'une réunion publique salle Molière, le citoyen May déclarait :

« Il y a deux Classes de révolutionnaires : ceux qui sont toujours prêts à faire des barricades et ceux disposés à faire ce qui est possible pour arriver à des réformes sans remuer un pavé ni se servir d'un couteau... »

Reflétant cette effervescence de la fin du Second Empire, Auguste Blanqui tente d'élaborer une théorie de la guerre des rues et rédige des instructions pour une prise d'armes. Tirant les leçons de l'échec sanglant de l'insurrection populaire de juin 1848, Blanqui se livre à une critique très serrée de la guerre des rues telle qu'elle fut menée, ou plutôt subie, par les insurgés.

« En juin, on a compté plus de 600 barricades, une trentaine au plus ont fait les frais de la bataille (...) Point de direction ni de commandement général pas même de concertation entre les combattants... Souvent il n'y avait pas de chef pour diriger la défense...Les soldats (de la barricade) n'en faisaient qu'à leur tête. »

Blanqui affirme que les nouveaux boulevards parisiens à vocation stratégique percés par Haussmann (3),

« loin d'avoir créé un danger de plus à l‘insurrection, comme on l'imagine... offrent au contraire un mélange d'inconvénients et d'avantages pour les deux partis. Si la troupe y circule avec plus d'aisance, par contre elle y est exposée fort à découvert. »

Barricade spontanés faubourg du temple : ici, lors des émeutes qui suivirent L’arrestation de Rochefort, le 7 février 1870 (source : L’illustration, journal Universel du 12 février 1870, N° 1407)

À partir de ces données, Blanqui développe une stratégie. Les barricades « doivent faire partie d'un plan d'opérations arrêté à l'avance » et elles sont destinées à « arrêter les troupes, les contraindre à un siège, résister même assez longtemps au canon ». Blanqui dresse ensuite en détail le plan d'une barricade dont il précise le cubage, le nombre de pavés, ajoutant qu'il est nécessaire de dépaver 48 mètres de rue pour la construire, le tout illustré par un croquis.

Ces instructions trouvent des échos immédiats. Breuillé, un blanquiste, organise en 1869 des exercices de barricades dans un logement du quartier Latin ! Quant au peuple de Paris, ignorant des théories et des répétitions générales, il passe directement à la pratique dans les rues de Paris en 1869-1870.

Une vague d'émeutes, en liaison avec les réunions publiques qui sapent le système impérial depuis 1868, éclate en mai, juin, octobre 1869 et en février et mai 1870. Ces « émotions » sont souvent l'occasion d'édifier des barricades dont certaines, comme c'est le cas en juin 1870, sont enlevées à la baïonnette par les forces de l'ordre. Une foule dense a parfois remplacé le pavé, ce qui permet à Francisque Sarcey de considérer que les grandes avenues destinées à gêner la construction des barricades sont caduques, puisqu'elles favorisent le regroupement de plusieurs milliers de personnes qui forment de véritables barricades humaines.

Ce qui frappe dans ces émeutes, outre qu'elles marquent un retour en force des barricades, c'est qu'elles se déroulent dans des quartiers qui seront le théâtre des combats les plus violents et les plus meurtriers de la Semaine Sanglante : Belleville, la Bastille, le Faubourg du Temple, Popincourt... Les barricades sont ici l'expression de ceux qui veulent renverser le régime impérial et faire la révolution. Offensives, elles annoncent le soulèvement populaire du 18 mars 1871.

Se planquer derrière... les barricades

Peu après la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, après la capitulation de Napoléon III à Sedan, le gouvernement de la Défense nationale crée une Commission des barricades, avec le journaliste Henri Rochefort pour président. Les opinions divergent au sujet de cette commission. Flourens, futur général de la Commune, estime que

« les barricades s'improvisent d'elles-mêmes tout-à-coup ; faites à I ‘avance, elles ne peuvent que gêner la circulation ».

Aussi juge-t-il que cette Commission est une opération du Gouvernement visant à tromper le peuple en lui faisant croire qu'on va résister aux armées prussiennes, alors qu'en fait on a I ‘intention de capituler. Certains croient que les barricades seraient un instrument efficace de défense au cas où les Prussiens pénètreraient dans Paris. D'autres pensent ainsi « amuser » Rochefort et ses amis, en leur confiant une occupation à laquelle le gouvernement accorde peu de crédit. Pourtant, dans l'organisation de la Commission des barricades, calquée sur l'organisation militaire divisant Paris en 9 secteurs, les directeurs sont choisis parmi les personnalités républicaines patriotes (Courbet, Floquet, Dorian). A travers les procès-verbaux, on peut la voir examiner des projets peu réalistes, réclamer des crédits, réquisitionner barriques, paniers pour gabions (4) et pavés, acheter sacs et futailles, donner des adjudications à des entrepreneurs. En fait cette Commission, qui réalisa peu de choses, s'occupa surtout des quartiers bombardés et des travaux hors les murs.

Mais elle fut une source de profits et un repaire de bonnes places. Les indemnités de ses membres représentaient cinq à sept fois la solde d'un garde national. Pire, certains marchés concernant des barricades « volantes » semblent avoir été l'objet de concussion. Et Rochefort, qui trouve cette Commission « illusoire », avouera plus tard :

« Ces vagues fonctions me procurèrent du moins la faculté de soustraire quelques-uns de mes amis aux cruautés du Siège..., car j'avais le grade de général... ».

Avec cette Commission qui transforma le symbole de la révolte en institution, on n'a jamais tant parlé de barricades, et jamais si peu vu ! Ce qui peut apparaître aussi comme un paradoxe, c'est que lors des « journées » de soulèvement populaire contre le gouvernement qui jalonnèrent le siège de Paris (6 et 31 octobre 1870), lors de l'émeute du 22 janvier 1871, on signale peu ou pas de barricades. Celles-ci étaient pourtant redevenues depuis la fin de l'Empire le signe de tout mouvement populaire, mais les travailleurs, organisés dans la garde nationale, abandonnèrent un de leurs moyens traditionnels de lutte pour se comporter comme de véritables militaires. Et c'est sous une nouvelle forme et avec une nouvelle signification que les barricades resurgissent début mars.

Les barricades populaires

Dès le 23 janvier 1871, le gouvernement entreprend les pourparlers d'armistice (signé le 28 janvier) puis les préliminaires de Paix avec les Allemands (signé le 26 février). Cela met fin aux illusions des Parisiens qui étaient pour la poursuite de la guerre patriotique. Avec les préliminaires de paix, ils se croient trahis. Le 26 février, la Garde nationale s'empare des canons qui se trouvent dans les quartiers ouest afin qu'ils ne tombent pas au pouvoir des Prussiens, autorisés, par une clause d’armistice, à pénétrer dans les « beaux quartiers » de Paris. Y aura-t-il une collision entre la Garde nationale et les Prussiens ? Le 15 mars, le Comité central de la Garde nationale, constitué définitivement, fait afficher une proclamation, ordonnant notamment qu'

« il sera établi autour des quartiers que doit occuper l’ennemi, une série de barricades propres à isoler complètement cette partie de la ville ».

On assiste alors à ce spectacle étrange des vainqueurs prussiens comme parqués, place de la Concorde, derrière des barricades improvisées à l'aide des caissons d'artillerie vides, formant la frontière qui séparait le territoire occupé du Paris libre.

LES BARRICADES SPONTANEES DU 18 MARS

« Notre bataillon se réunit à la place de la mairie et attend des ordres qui ne viennent pas, notre commandant, un réactionnaire, s'est esquivé. Des gendarmes sont arrêtés sur la place, ils escortaient une voiture cellulaire allant

à la Roquette. Ils sont enlevés de leurs chevaux, et c'est eux qui sont fourrés dedans. Quel mouvement sur cette place, tout est sens dessus dessous. Des barricades formidables sont élevées à tous les débouchés de rues et toutes avec du canon, Les compagnies du bataillon vont chacune de leur côté, aucun mouvement d'ensemble ne paraît avoir été concerté, et s'il en eut été partout de même, rien n'eût pu être tenté. Tout à l'air en désarroi, notre compagnie se dirige au petit bonheur sur la place du Trône, où du 67e bataillon y était déjà : on élève une barricade (histoire de s'occuper) barrant le haut du boulevard Voltaire avec du canon, et vers le soir un membre du Comité, faisant sa ronde, vint nous visiter (Assi). Somme toute journée calme pour nous dans cet endroit. »

Récit de Maury, du 204e bataillon.

Lorsque le Gouvernement réactionnaire des Versaillais tente, le 18 mars, de s'emparer des canons que la Garde nationale a mis à l’abri de « retranchements » dans les quartiers populaires, le peuple répond par l'édification spontanée de barricades. Par contre, les mouvements de bataillons de la Garde nationale d’un point à un autre de Paris ont été le fait des organisations révolutionnaires (Comité Central de la Garde nationale, Comités Blanquistes...)

Rousseau et Assi, du Comité Central, affirment bien avoir donné l'ordre vers huit heures de faire des barricades.

Pourtant le document original dit :

« en cas d'attaque, barricader les petites rues auprès des grandes communications ».

Assi reconnaîtra que

« des barricades furent élevées sans aucune entente, il n'aurait pas été possible de donner un ordre ».

Bouit signale que, dès l'arrivée de la troupe Versaillaise dans le XXe,

« des barricades s'élèvent de tous côtés »,

ce que confirmera Edues :

« En l'absence absolue du Comité Central et de ses ordres (...) chaque arrondissement se barricadait dans son périmètre. Chaque rue était obstruée de barricades. Il était souvent impossible de circuler ».

Les insurgés construisent des barricades où bon leur semble, parfois au hasard. Alphonse Daudet pourra évoquer dans ses Contes du lundi ce « paysage d'insurrection ». Les grandes voies de l'est, boulevards Beaumarchais, Richard Lenoir, Voltaire, rue du Faubourg-Saint-Antoine, sont vite bloquées par des grands ouvrages formés de voitures, de pavés, et garnis de canons.

Les barricadiers n'entendent pas se plier à l'autorité des organisations qui cherchent à s'affirmer : Boursier, membre du Comité Central, mettra deux heures pour rejoindre la rue Basfroi où siège celui-ci : on lui refusait le passage à la barricade de la rue Neuve de Lape. Jenart, compagnon de Flourens, ayant été nommé « capitaine de barricade » par Ranvier (chef de l'insurrection dans le XXe, puis le Xe) et par Mortier (délégué du Comité Central dans le XIe), manque d'être fusillé deux fois par les insurgés qu'il inspectait, ceux-ci trouvant « répugnant » son rôle ; il y aura même, dans la journée, des heurts entre les colonnes offensives de gardes nationaux marchant sur l'hôtel de ville et ceux qui tiennent les barricades à la limite des Xe et IIIe arrondissements.

Le 18 mars, les barricades les plus impressionnantes sont édifiées dans les quartiers de l'est ; celles de Montmartre et des Batignolles étaient « puériles » (Andrieu), et celles du centre de Paris « pas sérieuses » (Jules Ferry). Sur la rive gauche, il y en eut peu, sans doute parce que les insurgés « fédérés » y avaient pris rapidement I ‘offensive dans les XIIIe, XIVe et XVe ; dans l'ouest bourgeois, les VIIIe, XVIe, VIIe, on n'en trouve pas trace...

Les jours suivants, on continue de tenir les barricades car il y a un mouvement favorable aux forces conservatrices au centre de la ville et l'on craint un retour de l'armée versaillaise, voire des opérations prussiennes. Pourtant, dès le 19 mars, Moreau, « l’âme du Comité Central », prend sur lui d'inviter les « citoyens » à détruire les barricades « gênant la circulation », exceptant celles des « abords de l'Hôtel de ville, à Montmartre et aux endroits où sont établi des parcs d'artillerie provisoires » ; le Comité Central n'engage qu'à détruire une partie de celles qui barrent les grandes voies de communication. Il faut croire que l’on faisait la sourde oreille puisque Chalain, lors de la séance de la commune du 30 mars, demandera que les barricades soient enlevées pour « ramener la confiance ». Certains estiment qu'il n'y a plus besoin de barricades, puisque tous les Parisiens sont désormais pour la Commune, et que l'ennemi versaillais se trouve maintenant hors des fortifications.

Des barricades psychologiques

Ce n'est qu'après l'échec de la sortie des communards sur Versailles, les 3 et 4 avril, qu'il apparaît nécessaire de renforcer la défense intérieure de Paris. Le 7 avril, Rastoul propose de construire des barricades

« sur les boulevards extérieurs et les rues adjacentes, dans la zone comprise entre les boulevards et les remparts (...) contre les ennemis du dehors et les réactionnaires du dedans ».

Le lendemain, Cluseret, nommé le 4 avril délégué à la guerre, fait adopter la création d'une Commission des barricades que l'on annoncera aux Parisiens par 5 000 affiches. Mais sa politique est incertaine : Roselli-Mollet, colonel du Génie, est nommé « directeur des fortifications », et il s'ensuit un risque de chevauchement des responsabilités. Ce qui est certain, c'est que le général Cluseret, qui avait participé à la répression de l'insurrection de juin 1848, ne concevait les barricades que comme un élément secondaire de « la guerre des rues ».

Le 12 avril. la première séance de la Commission des barricades à la mairie du Louvre, présidée par Rossel, chef d'état-major de Cluseret, en présence de Miot, membre de la Commune, est bâclée. Un plan fait d'avance par Rossel est adopté à la va-vite. Le rôle de la Commission est mal défini. si ce n'est qu'elle devra faire construire après enquête des barricades de deux types, ou améliorer celles qui existent. Pour Gaillard père, leur fonction est d'abord psychologique :

« Les barricades ne peuvent servir que pour montrer à l'ennemi que le Peuple est prêt à défendre pied à pied le terrain »,

« elles ont leur formidable opportunité, comme principe moral ».

Rossel, lors de son procès, confirmera cette conception :

« Ces barricades étaient faites plutôt pour donner confiance aux hommes qui étaient aux remparts que pour servir véritablement à la défense. C'était l'opinion de Gaillard, qu’il fallait faire des barricades pour n'avoir pas à les défendre. »

La Commission à peine en place, la lutte entre les différents pouvoirs annihile ses premiers efforts. Cluseret, au ministère de la Guerre, s'oppose au Comité Central de la Garde Nationale et à « ses antennes » qui dans les arrondissements exercent le pouvoir local. Gaillard père, cordonnier « génial », et Gaillard fils, peintre sur porcelaine, graveur et journaliste révolutionnaire, apparaissent dès le début comme les dirigeants de la Commission des barricades. Mais ils sont contrecarrés. C’est ainsi qu'un architecte caennais, Achille Ballière, très hostile aux barricades, est accrédité auprès de Gaillard père par le ministère de la Guerre. Le 17 avril, Cluseret menace de ne pas payer les barricadiers. Il estime que le salaire quotidien de 4 F promis par les affiches de Gaillard est trop élevé. Ce salaire est ramené à 3 F par Gaillard pour qui

« la construction des barricades n'est point une spéculation mais au contraire une œuvre patriotique et républicaine ».

S'appuyant sur l’opinion des « populations des faubourgs », il intervient auprès de Rossel pour empêcher la destruction des barricades existantes (19 avril) mais aussi auprès du Comité Central de la Garde Nationale et de la Commission Exécutive de la Commune (18 avril). Ne lui avait-elle pas donné l’autorisation d'engager les travaux tout en fournissant 5 000 F à plusieurs délégués ? Ballière, qui multiplie les rapports contre « l'inutilité » des barricades intérieures, est choqué par le fait que les fédérés gardent encore fin avril certains ouvrages comme la barricade de la rue de Belleville « surmontée d'un drapeau rouge ». Ça gêne le « commerce » ! Ballière réussit à faire démolir, grâce à un accord technique avec la Commission des services publics, les barricades du IXe, et s'attaque à celles des XVIIIe et XIXe tout en guignant celles des XIe et surtout du XXe. Mais, fin avril, après la première évacuation du fort d'Issy, Cluseret est emprisonné par la Commune.

Barricade de professionnels : ouvrage du Génie, à l'entrée de la place de la Concorde, que l'on appellera ironiquement le « Château-Gaillard » - Barricade des fédérés construite par Gaillard père, au coin des rues St Florentin & de Rivoli - Liébert, Alphonse , photographe (CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris)

Les barricades du père Gaillard

Le colonel Rossel, sitôt délégué à la Guerre, nomme Gaillard père « directeur général des barricades et de la défense intérieure » tout en le chargeant de former ce « bataillon spécial des barricadiers », dont la création avait été autorisée le 25 avril. Des pouvoirs auprès de la garde nationale et des Mairies d'arrondissement lui sont délégués.

Une affiche indique qu'il construira une « seconde enceinte » et trois « citadelles » au Trocadéro, à Montmartre et au Panthéon. Mais le tracé n’a pas été arrêté et il semble que l'étrange association entre le polytechnicien Rossel et le cordonnier Gaillard trouve en partie son explication dans des « projets » de « coup d'État » contre la Commune. Rossel aurait été le dictateur. Gaillard et d'autres révolutionnaires auraient fourni les troupes faubouriennes nécessaires. Le délégué à la Guerre demande à Gaillard des conseils ; pour ce dernier, qui parle volontiers du « brave général Rossel », « la question des barricades est une question essentiellement politique » ! Il écrit n'avoir rien à lui refuser. Or ni I ‘un ni l'autre, comme nous I ‘avons vu, ne croient à l'efficacité purement militaire des barricades. Restent les barricadiers, ces hypothétiques « prétoriens ».

Ces barricadiers qui travaillent par escouades sur une dizaine de chantiers, atteignent l'effectif de 854 le 12 mai. L'âge moyen est de trente-cinq ans, mais il y a entre 15 et 2O % d'adolescents. Les professions les plus représentées sont celles du bâtiment et des travaux publics : 34 % de terrassiers, 12,3 % de maçons... Mais il y a aussi des mécaniciens, des serruriers, des monteurs en bronze, Il ne faut pas oublier que les Gaillard recrutaient aussi sur des critères politiques, s'adressant aux travailleurs « patriotes » et aux ingénieurs « démocrates », et que, d'autre part, l'attrait d'un salaire plus élevé que la solde de la Garde Nationale a sans doute joué, quoique le travail fût « pénible ».

Le salaire quotidien des barricadiers s'échelonne de 1,50 F à 6 F. La cinquantaine d'ouvriers qui iront à Issy gagneront jusqu'à 9 F, en travaillant jour et nuit. La Commune règle ces salaires de mauvaise grâce, car certains insinuent que les chantiers de Gaillard rappellent les ateliers nationaux de 1848 (5). Le second aspect de la question financière se situe dans le problème des matériaux nécessaires pour construire les barricades. Que les Parisiens en soumettent l’idée à la Commission ou que les ingénieurs les dessinent, pour réaliser ces projets, il faut d'énormes quantités de sacs à terre (30 000 pour les ouvrages des rues Lecourbe et de Vaugirard). En mai, des entrepreneurs proposent des marchés : les uns 25 centimes le sac, un autre 60 centimes. Bien que Gaillard rende compte de ses dépenses, des bruits de malversation courent. On dénonce un marché d'1 million et demi de sacs à terre « à raison de 1 F le sac (...) alors que chaque sac revient à 0,30 F (...) de sorte que l'entrepreneur réalisait un bénéfice total de 90 000 francs ». Les balles de laine, recommandées pour leur « élasticité résistante », et les « chiffons » que Gaillard achètera pour la somme de deux millions, seront un autre objet de scandale.

Si Lissagaray et d'autres ont été durs pour le « fantaisiste » Gaillard, il faut bien reconnaître que le bilan de la Commission des barricades est globalement négatif : aucun des projets n'a été réalisé. ll est vrai que la Commission, de 26 membres sur le papier, fonctionnait très mal. Guilbaut, délégué du XVIIIe arrondissement, seul présent à la réunion du 25 avril, écrit :

« Il est regrettable qu'une commission de cette importance ne soit pas mieux organisée » ;

Gaillard père et fils reconnaissent d'ailleurs, le 8 mai, que les barricades

« sont toutes défectueuses dans leur ensemble et dans les détails ».

Si certaines barricades ou grands travaux de défense très élaborés ont été achevés ou largement entamés, comme ceux de la Concorde, du Trocadéro, de l'Arc-de-Triomphe, de Montmartre, du XVIe, du XVe et du XIVe, le manque d'ensemble est flagrant. Les lacunes partielles ou totales les rendaient peu efficaces.

L'élimination de Gaillard

Rossel est éliminé le 9 mai, après sa tentative de « coup d'État » consécutive à la perte du fort d'Issy la veille. Delescluze, le vieux jacobin, qui veut sauver la Commune, « peut-être par les barricades », est élu délégué à la Guerre.

Gaillard lui propose de « construire une formidable citadelle au plateau d'Issy », puis lui demande « quelques minutes d'entretien », sans doute pour lui faire part de ce nouveau projet de défense qu'il partage avec les clubs populaires : barricader de Montrouge aux Batignolles. Comme l'Union des femmes qui recense les barricadières, les clubs envisagent déjà les combats dans Paris.

Mais d'autres ont maintenant les faveurs de Delescluze, notamment les responsables des Services publics, en particulier le délégué Andrieu, qui va écrire le 12 mai au délégué à la Guerre pour que celui-ci le charge de barricader les quartiers de l'ouest. Insulté par les réactionnaires, calomnié par les communards, mis en demeure de travailler avec le Génie dont il dit connaître « l'incapacité » et le « mauvais vouloir », Gaillard offre sa démission qui est refusée. Le 15 mai, Gaillard joue son va-tout avec son « Appel aux travailleurs ». Il propose la « Formation du bataillon spécial des barricadiers », remise jusqu'ici. Ce corps franc, qui devra comprendre 1 500 « Travailleurs », est « destiné non seulement à la construction de barricades mais encore à leur défense ». L'étude du brouillon puis du projet d'affiche nous apprend que les deux Gaillard, qui s'adressent aux « révolutionnaires socialistes », n'ont pas renoncé à leur projet de création d'une troupe de barricadiers très politisée dont l'action ne se bornerait pas à la seule défense intérieure.

Delescluze, qui ne fait pas confiance au « patriotisme » de Gaillard, désigne le 15 mai l 'ingénieur Roselli-Mollet, colonel du Génie de la Commune plus proche de lui politiquement, pour s'occuper des barricades. Gaillard présente à nouveau sa démission qui cette fois-ci est acceptée. Ses barricadiers sont versés dans le Génie.

À en croire certains, tout aurait alors heureusement changé, les « travaux d'amateurs » ayant cessé. En fait, les chantiers sont quasi-abandonnés, bien que les salaires offerts aux travailleurs des barricades grimpent vertigineusement ; de 3,50 F jusqu'à 8,75 F. Roselli-Mollet, sur lequel planeront plus tard des soupçons de trahison, touche 32 F ! Pourtant, ce sont Gaillard père et fils que Delescluze veut faire arrêter le 19 mai pour « concussion ». Mais leur reprochait-il seulement d'avoir lancé la Commune dans une « voie ruineuse » ? Non, Delescluze n’aimait pas les barricades politiques des faubouriens. Il était hostile à tout ce qui rappelait l'émeute. En bon jacobin, il était partisan d'une organisation traditionnelle et centralisée de la défense par le ministère de la Guerre.

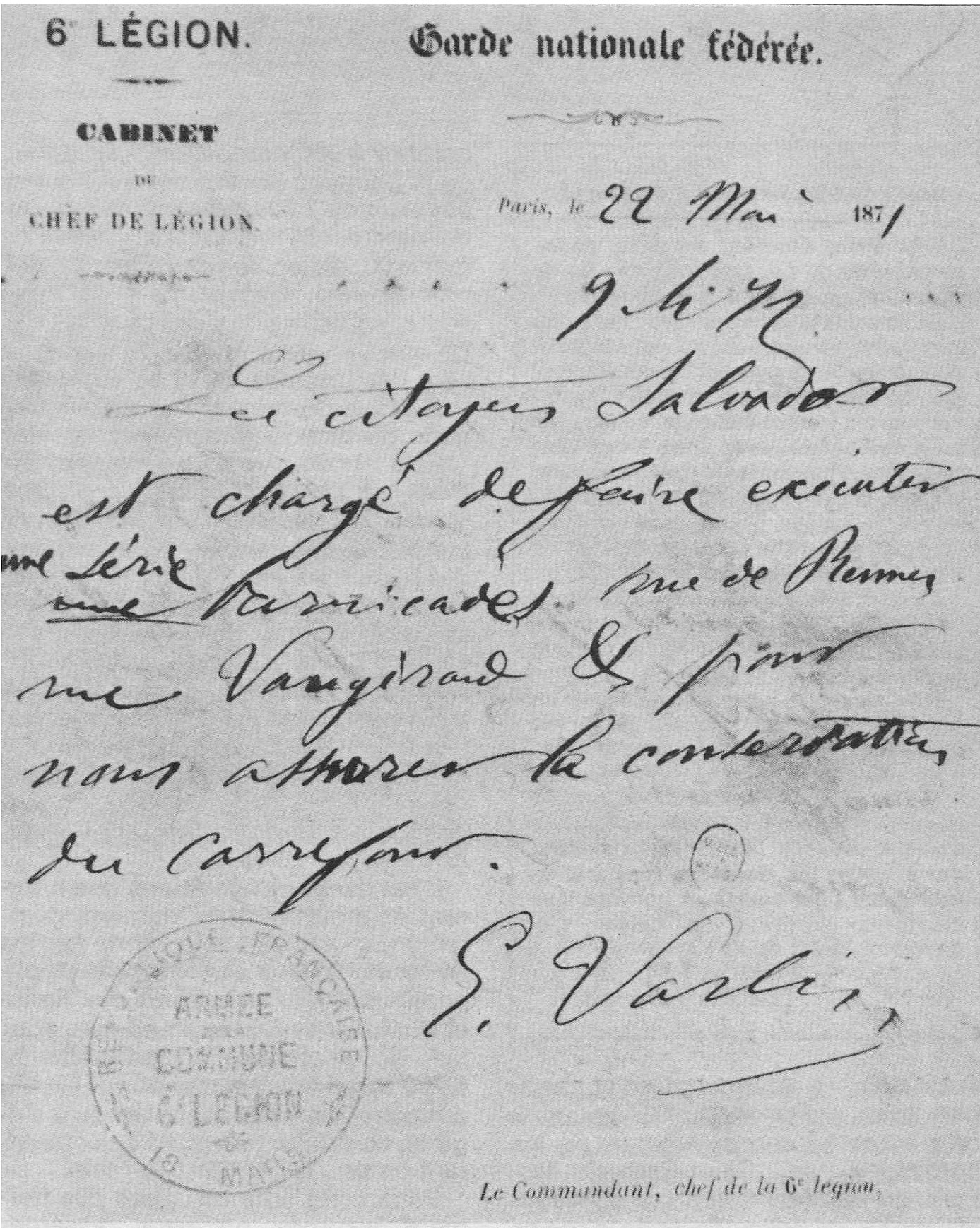

Autographe de Varlin du 22 mai 1871 concernant l’exécution de barricades dans les rues de Rennes et Vaugirard (Paris VIe)

La chute des « citadelles »

Avant que les Versaillais n’entrent dans Paris, le 21 mai, on reste persuadé qu'un certain nombre de points-clés de la capitale se transformeront en citadelles, et c'est dans ce but qu'on prévoit de fortifier le Trocadéro et la place de la Concorde. En outre, Paris ne manque pas d'éminences stratégiques ou de carrefours propres à résister à l'invasion. Or aucun de ces points n'opposera de résistance vraiment efficace, même si quelques dizaines d'heures de combats contre un ennemi vingt fois supérieur en nombre et surtout mieux armé peut être considéré comme remarquable. En effet, si une barricade, même sommairement construite, armée de quelques pièces d'artillerie, est inattaquable de front, elle est par contre très vulnérable à revers : la Semaine Sanglante sera pour l'armée de Versailles l'occasion d'une vaste opération de mouvements d'encerclement. En dernière analyse, ce qui vint à bout des positions communardes, positions fortes ou simples barricades, ce fut « l'éternel mouvement tournant », suivant le mot d'un insurgé, Paul Martine.

Dès l'entrée de l'armée Versaillaise dans Paris, le Comité de Salut public, I ‘Union des femmes appellent sans ambiguïté au combat « derrière les barricades ». D'autres, comme Delescluze, font appel à la fraternisation avec l'armée, ou bien seront les partisans de la conciliation : ainsi le Comité Central de la Garde nationale abandonne-t-il en fait les combattants des barricades.

Dans la guerre de rues qui va durer huit jours, les troupes versaillaises occupent sans difficulté les quartiers ouest - la première barricade, quai de Passy, est abandonnée sans combat par ses défenseurs. Mais elles se heurtent à la résistance puissante des quartiers est. Malgré des mouvements qui font exception - des bataillons du XIe défendent les barricades de I ‘Opéra et de la Madeleine – on constate partout le retour des combattants dans leur quartier, souvent dans I ‘endroit qui avait vu surgir des barricades offensives à la fin de l'Empire. Les dernières barricades témoignent de cet acharnement.

Où construit-on des barricades ? On serait tenté de dire : partout. Mais ce sont en priorité les grandes voies d'accès des faubourgs qui sont barricadées, ainsi que les grandes places, soit qu'on en interdise l'accès (six barricades armées d'obusiers, de canons ou de mitrailleuses défendent la place d’Italie) soit qu'on en ferme les débouchés, laissant la place à découvert (place de la Concorde, du Château-d'Eau, de la Bastille). Par ailleurs les carrefours sont aussi hérissés de barricades : la rue de Puebla (actuellement rues des Pyrénées et Simon Bolivar) n'en comptait pas moins d'une dizaine.

Bien entendu, le pavé reste le matériau noble et principal de la barricade ; mais on trouve aussi des sacs de terre et tout ce qui peut se réquisitionner sur place : du bois, des futailles, des matériaux susceptibles d'amortir la violence des obus et d'éviter les éclats de pavés (terre, matelas, ainsi que des chiffons et du papier par tonnes), et parfois, note d'imprévu, des sacs d'avoine concassée, des presses ou des livres.

Les bâtisseurs de barricades aussi sont très variés, faisant penser à « une fourmilière de gens courbés à terre, les uns creusant, les autres dépavant ». Un journaliste du Daily News voit

« De jeunes enfants maniant des bêches et des pioches aussi grandes qu'eux et chantant sans cesse le Chant du départ et la Marseillaise. »

En plus de ces volontaires, les Communards réquisitionnèrent leurs ennemis ou de simples passants afin qu’ils contribuent symboliquement à la construction de leurs barricades : ce fut le cas des hommes du monde et des élégantes dans les quartiers bourgeois, des Dominicains d'Arcueil avenue d'Italie. Mais il y a aussi, encore pendant la Semaine Sanglante, des barricadiers rémunérés, « ils recevront 2 F par jour en sus de leur solde ». Place du Château-d ‘Eau, ce sont les pupilles de la Commune qui élèvent des barricades; rue de la Roquette, ce sont une centaine de jeunes détenus libérés, conduits par une servante d'auberge de 20 ans, Marie Cailleux. Les femmes, contrairement au 18 mars, prennent une part très considérable à la fièvre barricadière. On les voit coudre et remplir des sacs de terre, manier la pioche ; une barricade de vingt mètres de long est construite par les dames de la Halle à I ‘intersection de la rue de Rivoli et du boulevard de Sébastopol ; une autre est édifiée par des femmes et des enfants, place du Panthéon ; 120 femmes élèvent celle de la place Blanche. L'une d'elles, combattante de 48, n'avait-elle pas été surnommée la Reine des barricades ?

Défendre son territoire...

Y a-t-il eu une organisation de la guerre des rues ? Des ordres avaient été donnés par la délégation à la Guerre afin que les municipalités nomment au moins un chef de barricade par quartier. On donne l'ordre d'élever des barricades et de les armer, on fait créneler et percer des maisons, des inspecteurs de barricades sont même désignés et I ‘un d'eux constate qu'« en général les postes sont assez mal tenus ». Mais peut-on parler d’organisation ?

Certaines personnalités, comme Varlin notamment, semblent commander dans les premiers jours, mais le sentiment qui domine c'est la suspicion à l'égard des « galonnés » : les combattants n'acceptent bientôt plus que les chefs qu'ils se donnent et qui ne répondent que d'eux-mêmes.

Peu de mouvements collectifs ; mais souvent des itinéraires individuels comme celui du jeune typographe Jules Meunier, du 83e bataillon (VIe), qui se bat successivement sur les barricades de Saint-Germain-des-Prés, du Panthéon, du Pont d'Austerlitz, du XIe, de Belleville, et de la rue de la Fontaine-au-Roi, où il est fait prisonnier les armes à la main.

Sauf à la Butte-aux-Cailles où Wroblewski réussit un moment à reprendre l'offensive et qu'il évacue en bon ordre après 36 heures de combat, on ne remarque aucune stratégie du côté communard. Tout se passe comme si on défendait un territoire, les quartiers populaires, sûr de ses arrières. Seul peut-être Popincourt (XIe) se transforme systématiquement en camp retranché, détournant à son profit, grâce à ses canons, le caractère stratégique du boulevard Voltaire percé sous I ‘Empire pour faciliter la répression. Ainsi, les mouvements d'ensemble, les tentatives d'une guerre des rues structurée ne sont que des ébauches d'organisation alors qu'en face, de l'autre côté de la barricade, les Versaillais, comme en campagne, se livrent à des opérations militaires. C'est donc I ‘autonomie qui domine dans les dernières luttes. Chaque barricade fonctionne d'une manière indépendante avec, à sa tête, un chef, sous-officier fédéré ou de corps-franc, entouré de groupes de 10 à 100 hommes et femmes. Quand il existe, ce leader improvisé assure l'intendance en signant des bons de réquisition. Par contre de nombreuses barricades furent peu ou pas du tout défendues et des milliers de Communards se rendirent dans les derniers jours.

Combien furent-ils à combattre derrière les barricades ? Lepelletier dénombre 3 000 combattants au début de la Semaine et conclut :

« Il n'y eut pas plus de 1 200 désespérés à partir du mercredi 24 mai » (et pourtant le 25 mai la XIe légion compte encore 2 174 rationnaires).

Lissagaray, plus optimiste, en estime le nombre à 12 000. Ce que I ‘on peut retenir c'est que ce sont des groupes de 10 à 15 personnes et plus rarement des concentrations de quelques centaines qui ont résisté : 1 000 combattants se replient avec Wroblewski, place Jeanne d'Arc ; 700 fédérés sont fait prisonniers. Paradoxalement, on ne connaît pas le nombre exact de barricades de la Semaine Sanglante (de 400 à 600 selon les auteurs). En vérité, les seules sources fiables sont celles de l'administration des Ponts et Chaussées qui indiquent, avec description précise, un total de 590 barricades pour les dix derniers arrondissements ; le moins défendu est le XVe avec 10 barricades alors qu'on en dénombre 111 dans le XIXe.

C'est dans ces conditions que luttèrent et moururent les derniers combattants. Combien sont morts sur les barricades ? Dans sa sècheresse toute administrative, un rapport des Ponts et Chaussées nous apprend que, pour les dix derniers arrondissements 6 700 corps ont été trouvés sur la voie publique. On peut supposer qu'il s'agit de communards morts en combattant ou pris les armes à la main.

Dans cette lutte acharnée des derniers insurgés on peut discerner comme une tentative de suicide collectif. Les derniers combats illustrent cet aspect.

Le matin du 28 mai, 2 h 34, I ‘armée de Versailles reprend l’offensive. C 'est la fin. Les dernières barricades, vigoureusement défendues, sont situées dans un espace délimité par le boulevard de Belleville, les rues des Trois-Bornes, des Trois-Couronnes et du faubourg du Temple, avec comme dernier bastion, la barricade du carrefour de la rue du faubourg du Temple et de la rue de la Fontaine au Roi, derrière le canal Saint –Martin, qui à l'époque n'est pas encore recouvert à cet endroit.

Lissagaray affirme que

« La dernière barricade des journées de mai est rue Ramponneau. Pendant un quart d'heure, un seul fédéré la défend... Pour prix de son courage, le dernier soldat de la Commune réussit à s'échapper. ».

Mais Lissagaray était mal renseigné et le rapport du colonel

Cholleton nous restitue avec plus d'exactitude et de réalisme les derniers râles de la Commune. La barricade de la rue de Belleville tombe,

« après une lutte courte mais acharnée, dans laquelle la baïonnette joua le rôle principal ».

Après la chute de la barricade du boulevard de la Villette, le faubourg du Temple, hérissé de barricades, forme « la dernière ligne de défense des insurgés ». L'étau se resserre avec la prise des barricades des rues Parmentier et Corbeau (actuellement Arthur Groussier et Jacques Louvel-Tessier), et

« beaucoup d'insurgés tombent dans ces attaques faites à la baïonnette. Un quart d'heure après tombe la grande barricade de la rue du Faubourg du Temple. C'est pour les insurgés le signal de la reddition. Il est 3 heures de l'après-midi. La guerre civile est terminée ».

BARRICADES APRÈS LA BATAILLE

Olivier Pain, étudiant en fuite, passe aux abords du Luxembourg à la fin de la semaine sanglante. Il témoignera :

« Les soldats gardaient les rues et les barricades effondrées, à la démolition desquelles les passants réquisitionnés étaient contraints de s'atteler... (Vu) huit ou dix jeunes femmes, collées les unes aux autres, avec leurs longs cheveux répandus sur le trottoir, la bouche béante, les visages pâles, tachés de rouge, les pieds déchaussés sortants de dessous la robe raidie et souillée de boue. L'une d'elle, une jeune fille, en robe rose, brune avec une plaie béante horrible au flanc, avait encore piquée dans les cheveux la cocarde rouge de la Commune.

Une vieille femme, montrée par un sous-officier à des femmes élégantes accoudées en face à un balcon du premier étage, avait été ignoblement transformée en caricature. Des soldats ricanants avaient adossé le cadavre livide à cheveux blancs et lui avaient entré entre les dents serrées par la mort, une pipe courte et noirâtre. Les créatures éhontées du balcon s'égayaient de cet odieux spectacle. »

(Extraits d’une lettre)

La fin des sublimes

« La Commune était une barricade », a écrit Lissagaray, ramassant ainsi, sans le vouloir peut-être, les données du problème. La Commune est tout à la fois un nouvel État, avec ses institutions, et un mouvement populaire anti-étatique qui s'appuie spontanément sur les barricades.

Le 18 mars 1871, nous assistons à un soulèvement barricadier enthousiaste et offensif. En prenant le pouvoir, les classes populaires ont théoriquement étendu leur souveraineté sur toute la ville. Mais les fédérés ne se sont jamais sentis à l'aise dans les beaux quartiers de I ‘ouest, d'où la facilité avec laquelle l'armée de Versailles peut y pénétrer le 21 mai, malgré les barricades de Gaillard. La seconde raison de l'échec de la Commission des barricades est politique. Les « Gaillard » n'ont pas joué le jeu de l'institution. Ils sont représentatifs des idées régnant dans les quartiers ouvriers : on y est critique vis-à-vis des élus de la Commune mais favorable à une dictature de Salut public. D'où le rapprochement Gaillard-Rossel et la stratégie plus politique que militaire de la Commission des barricades.

Avec les barricades spontanées de la Semaine sanglante, nous revenons à un mouvement défensif plus « classique » de résistance. La fameuse antienne populaire « vivre libre ou mourir » a trouvé dans cette guerre des rues désespérée I ‘une de ses plus tragiques et sublimes illustrations.

Alain DALOTEL et Jean-Claude FREIERMUTH. Article paru dans Gavroche, revue d'histoire populaire N° 3, avril-mai 1982

Gavroche est une revue d'histoire populaire trimestrielle créée en 1981. La revue a cessé d'être publiée depuis le numéro 166 d'avril-juin 2011. La totalité de la revue Gavroche a été mise en ligne sur le site http://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique263

Pour en savoir plus

LISSAGARAY (P.G.), Histoire de la Commune de 1871, Ed, Maspéro.

LISSAGARAY (P.G.), Les huit journées de mai derrière les barricades, présentation par Jean Bruhat, Gallimard.

CLUSERET/ROSSEL, 1871, La Commune et la question militaire, présenté par Patrick Kessel, UGE. coll. 10/18.

DALOTEL, FAURE, FREIERMUTH, Aux origines de la Commune. Le mouvement des Réunions publiques à Paris (1868-1870). Maspero, Coll. Actes et Mémoires du peuple.

Notes

(1) Sorte d'armée de l'intérieur, recevant solde et armement par l'intermédiaire des mairies, et élisant ses chefs. En théorie, en font partie les jeunes gens de 25 à 30 ans non mariés.

(2) Gouvernement créé après la déchéance du Second Empire le 4 septembre 1870. Composé essentiellement de « modérés »

(3) Haussman avait fait percer des grands boulevards, afin de pouvoir, tirant les leçons de juin 1848, mieux réprimer tout€ tentative d'insurrection.

(4) Cylindres de branchages tressés remplis de terre.

(5) En 1848, le gouvernement provisoire avait travesti le chômage dans des chantiers, où le travail n'existait guère...