Après 1868 et la très relative libéralisation de l’Empire, c’est par la presse que les républicains reprennent l’offensive. Entre 1868 et 1869, on observe la naissance de 144 titres nouveaux, avec une tendance nette à la radicalisation des opinions hostiles au régime. La presse républicaine en bénéficie. La Lanterne (1868), puis La Marseillaise (1869) d’Henri Rochefort et Le Combat (1870) de Félix Pyat font partie de ces journaux, amplement diffusés, qui n’hésitent pas à se réclamer des réformes profondes que réclame la société moderne, et parfois veulent faire des indécis « des socialistes malgré eux » (La Marseillaise, 19 décembre 1869).

Bien des futurs acteurs de la Commune alimentent ce regain et affûtent leurs plumes, Jules Vallès, Paschal Grousset, Jean-Baptiste Millière, Gustave Flourens, Arthur Arnould, Prosper-Olivier Lissagaray. Parmi eux, l’étonnant Henri Rochefort. Cet authentique marquis, appartenant à une famille ruinée, employé modeste à l’Hôtel de Ville de Paris, devenu journaliste, acquiert d’un coup une jolie notoriété en 1861, auteur à succès et journaliste au Figaro. Mais trop déclassé pour suivre les sages carrières, il devient, comme le dit Vallès méchamment, un égratigneur d’Empire. En 1868, sentant que le vent tourne, il lance la publication d’un journal satirique, La Lanterne, qui connaît un immense succès (80 000 exemplaires pour le premier numéro) et qui impose son maître d’oeuvre, dont on retiendra le sens des bons mots (« Il y a en France 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement »). Le journal est interdit à son 11e numéro, Rochefort s’exile un temps en Belgique, pour revenir en novembre 1869, comme élu d’extrême-gauche au Corps législatif. Il lance alors un nouveau titre, La Marseillaise puis Le Mot d’ordre.

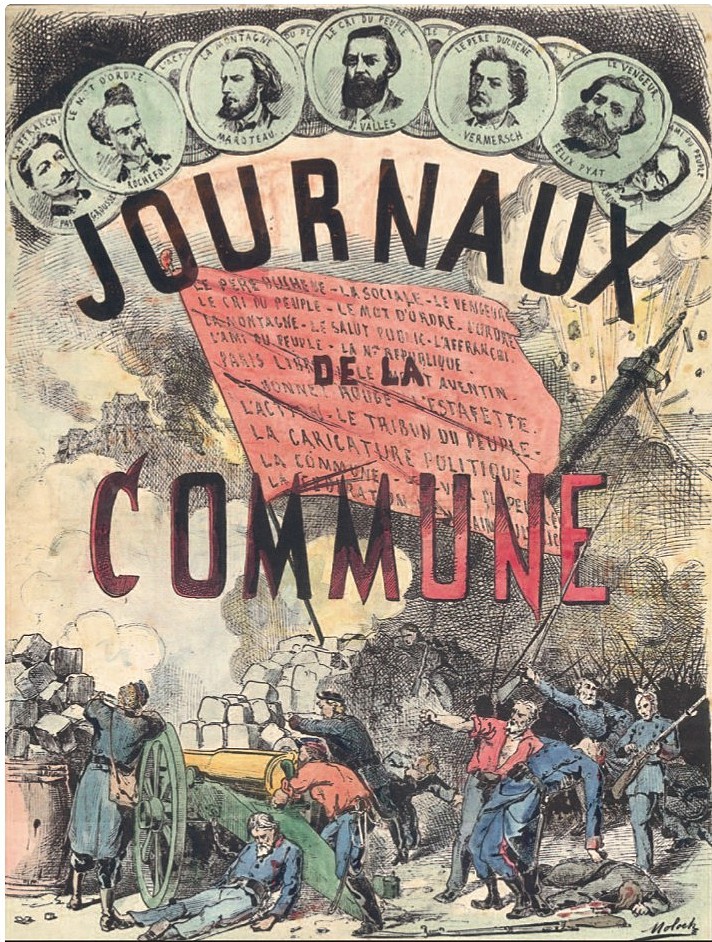

La presse a été au coeur de l’expérience communarde. L’interdiction de 6 journaux d’extrême gauche (Le Vengeur, Le Cri du peuple, Le Mot d’ordre, Le Père Duchêne, La Caricature et La Bouche de Fer) le 11 mars 1871, est une des raisons qui poussent au soulèvement. Elle a été décidée par le gouverneur militaire de la capitale, le général et sénateur de l’Empire Joseph Vinoy. Il prend par ailleurs prétexte de l’état de siège persistant (les troupes allemandes campent encore aux portes de Paris) pour décréter que la publication de tous nouveaux journaux et écrits périodiques, traitant de matières politiques ou d’économie sociale, est interdite jusqu’à la levée de l’état de siège. Désormais, tout acte venant de l’autorité gouvernementale ou militaire va être interprété comme un moment d’une immense bataille organisée contre le peuple de Paris. L’effet de cette décision, plus politique que militaire, se fait sentir une semaine plus tard.

Les 72 jours de la Commune, malgré la guerre civile (4/5 du temps de vie de la Commune), sont une période d’intense politisation populaire. En mars, 190 000 Parisiens votent pour des candidats classés révolutionnaires, soit près de 40 % des inscrits. Ajoutons que les effectifs théoriques des hommes engagés dans la Garde nationale sont de 170 000. Or les bataillons de cette Garde nationale fédérée sont un lieu de discussion permanente. Si on y ajoute les réunions officielles autour de l’activité des mairies d’arrondissement, les réunions des divers comités, les discussions d’une multitude de clubs et sociétés populaires, de coopératives, de syndicats, on épaissit le tissu de politisation populaire. À quoi il convient encore d’ajouter les simples relations de voisinage et la sociabilité de la rue, lieu par excellence de la vie populaire.

Et dans ce foisonnement de politisation spontanée, impromptue ou organisée, il y a le journal, le journal vendu à la criée, le « petit journal » à un sou (5 centimes) ou le « grand journal » (au moins deux sous). Il est acheté, lu et écouté collectivement au cabaret, dans les cours, sur les pas de porte. Les titres résonnent, jetés par les vendeurs à la criée, et les articles sont repris et commentés dans les clubs et les ateliers.

Pendant la Commune, 71 titres de journaux apparaissent, soit un par jour en moyenne. En tout, une centaine de titres ont été diffusés, soit près de 1 500 numéros, parfois à des milliers d’exemplaires. Certains journaux sont éphémères, réduits parfois à un numéro unique. D’autres subsistent sur la totalité ou la quasi-totalité de la séquence communarde. Comparés à la réalité sociale parisienne (1,8 million d’habitants, 440 000 ouvriers, 485 000 inscrits sur les listes électorales, 230 000 votants pour les partis révolutionnaires), les chiffres (incertains) de diffusion de la presse sont exceptionnels. Les trois titres les plus diffusés (Le Cri du Peuple de Vallès, Le Mot d’ordre de Rochefort, Le Père Duchêne de Humbert, Vermersch et Vuillaume) auraient tiré à plus de 150 000 exemplaires à eux seuls.

La diversité de la presse communarde est à l’image de celle de la Commune tout entière. Toutes les sensibilités sont présentes, y compris celles qui combattent ouvertement la Commune – on y reviendra un peu plus loin. Il n’est pas si simple de définir l’orientation de chaque journal. Si l’engagement du principal responsable est à peu près connu, il n’en est pas toujours de même des rédacteurs, à un moment où la profession de journaliste reste incertaine et où la distribution partisane est plus qu’imparfaite. Ajoutons que les individus participent souvent à différents journaux, pas nécessairement en fonction d’une affiliation idéologique.

Toutes les sensibilités s’expriment, par les journalistes dont les signatures apparaissent souvent dans plusieurs journaux à la fois. Elles peuvent avoir leur journal attitré, parfois localisé à l’échelle de l’arrondissement ou du quartier.

Les blanquistes s’appuient sur La Nouvelle République puis sur L’Affranchi de Paschal Grousset. Les jacobins ont Le Réveil de Delescluze, Le Paris libre de Vésinier ou Le Vengeur de Pyat. Les proudhoniens peuvent compter sur La Commune de Millière et Duchêne et sur Le Cri du peuple, le plus rouge, dynamisé par l’aura de Vallès mais dont la direction de fait est assumée par le proudhonien Pierre Denis. L’Internationale publie La République des travailleurs et La Révolution politique et sociale, tandis que Vermorel et André Léo développent leur socialisme dans La Sociale.

À quoi il convient d’ajouter les plus difficilement classables et pourtant décisifs, comme La Montagne de Gustave Maroteau, un des plus brillants rédacteurs de son époque, ou comme La Caricature de Pilotell. Je placerai ici Le Rappel d’Auguste Vacquerie, proche et admirateur de Victor Hugo, qui saluait l’engagement des communards mais rêvait de conciliation comme le grand poète. C’est dans Le Rappel que Hugo, déchiré par les horreurs de la Semaine sanglante, qui vit dans le souvenir de la Convention sans se reconnaître pour autant pleinement dans la Commune, écrit ce beau texte, intitulé « Paris et la France », où il déclare :

« Devant l’histoire, la Révolution était un lever de lumière venu à son heure, la Convention est une forme de la nécessité, la Commune est l’autre… »

Les responsables de la Commune affirment dès le 20 mars le principe de liberté absolue de la presse. Mais le mouvement communaliste se heurte très vite à l’opposition radicale d’une partie de la presse. La question rebondit après le 2 avril, quand les autorités de Versailles lancent l’offensive militaire contre la Commune. Le 3 avril, Lissagaray demande la suppression des journaux hostiles, au nom des impératifs de défense militaire.

« Nous demandons la suspension de tous les journaux hostiles à la Commune. Paris est en état de siège. Les Prussiens de Paris ne doivent pas avoir de centre de ralliement, et ceux de Versailles des informations sur nos mouvements militaires ».

Après le déclanchement de l’offensive versaillaise se multiplient, contre les journaux hostiles à la Commune (Le Petit Moniteur, Le Petit Journal, Le Temps…) et même, le 18 mai, contre La Commune, journal communard hostile au Comité de salut public !

Ces interdictions n’ont pas fait l’unanimité au sein de la Commune. De nombreux journalistes communards protestent contre elles. Millière, plus tard fusillé par les versaillais, condamne l’interdiction du Figaro en rappelant qu’il faut que la liberté n’ait point de limite. Vermorel et Rochefort font de même et Vallès écrit dans L’Insurgé :

« On devrait permettre aux mouches d’imprimerie de courir à leur guise sur le papier, et je voudrais que le Figaro, qui longtemps me laissa libre, le fût aussi ».

Il est vrai que, si beaucoup de journaux sont interdits, certains reparaissent sous un autre titre. Au total, la répression contre la presse fut moins féroce que celle qui suivit la Semaine sanglante. Ajoutons qu’en dehors de Gustave Chaudey (exécuté comme otage et non comme journaliste), il n’y eut pas mort d’homme...

ROGER MARTELLI