Combien sont-ils, les exilés de la Commune, à rejoindre clandestinement la France avant les lois d’amnistie de 1879 et 1880 ? Ils semblent avoir été peu nombreux, étant donné les risques encourus. Une recherche dans les archives a révélé justement le cas de deux combattants fédérés issus de la même famille, le père et le fils Fourny. Bravant l’interdit, ils ont rejoint Paris séparément, à quelques années d’intervalle.

Lorsque se déclenche l’insurrection parisienne en mars 1871, Eugène Fourny et son fils, Eugène Frédéric sont des militaires aguerris. Fervents patriotes, ils se sont engagés lors de la guerre franco-allemande et le Siège de Paris de 1870-1871.

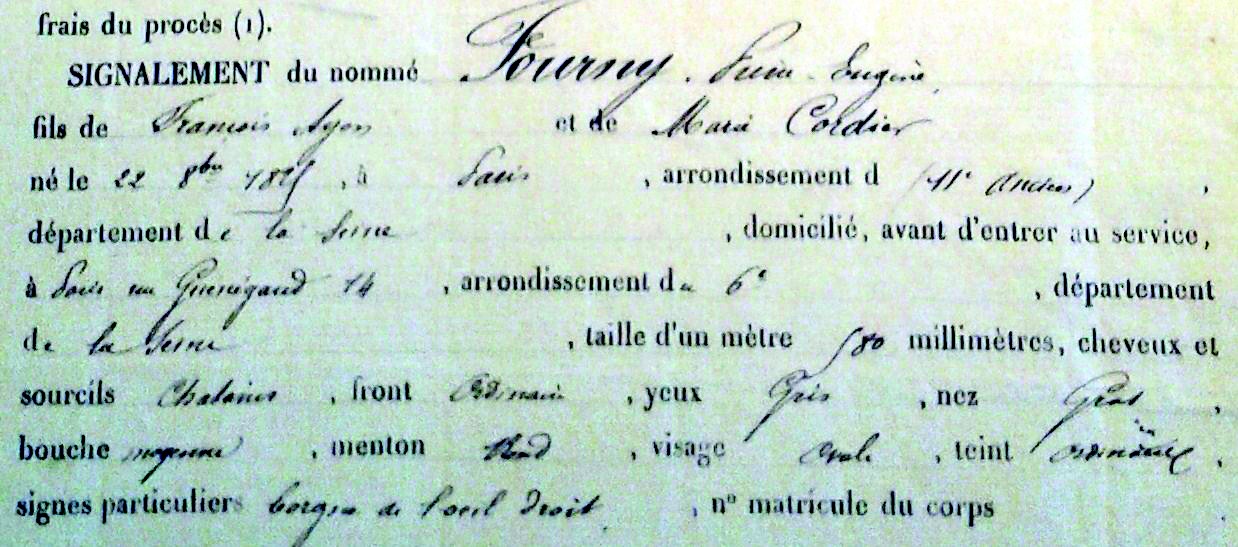

Signalement d’Eugène Fourny au Conseil de guerre de février 1872

Une famille révolutionnaire

Le père ébéniste a intégré la Garde nationale parisienne, dans la 2e compagnie de marche du 115e bataillon, que commande le Dr Goupil, futur élu de la Commune du VIe arrondissement. Né à Paris en 1825, E. Fourny a combattu en juin 1848. Mais, ayant visiblement échappé à la répression, il a fondé une famille après son mariage en 1850. Avec sa femme, qui exerce le métier de coloriste, et ses enfants, il a d’abord vécu dans le quartier populaire de Plaisance (XIVe). En tant qu’ébéniste parisien, il appartient donc à l’élite urbaine des métiers, située à l’avant-garde du mouvement revendicatif (1). Le fils mécanicien, né en 1851, s’est enrôlé, lui, comme volontaire au moment de la déclaration de guerre en juillet 1870. Soldat au 29e de ligne, il sert au 108e régiment d’infanterie sous les ordres du général bonapartiste Vinoy, futur massacreur de la Commune. Absente à la bataille de Sedan, son unité, le 13e corps, qui parvient à rallier Paris début septembre est la dernière de l'armée française restée intacte. Lors de la proclamation de la Commune de Paris, le fils a rejoint son père dans le 115e bataillon fédéré, formé dans le VIe arrt où la famille réside désormais, quartier de l’Odéon. Ce déménagement vers le centre de la capitale est le signe à l’évidence d’une meilleure situation sociale.

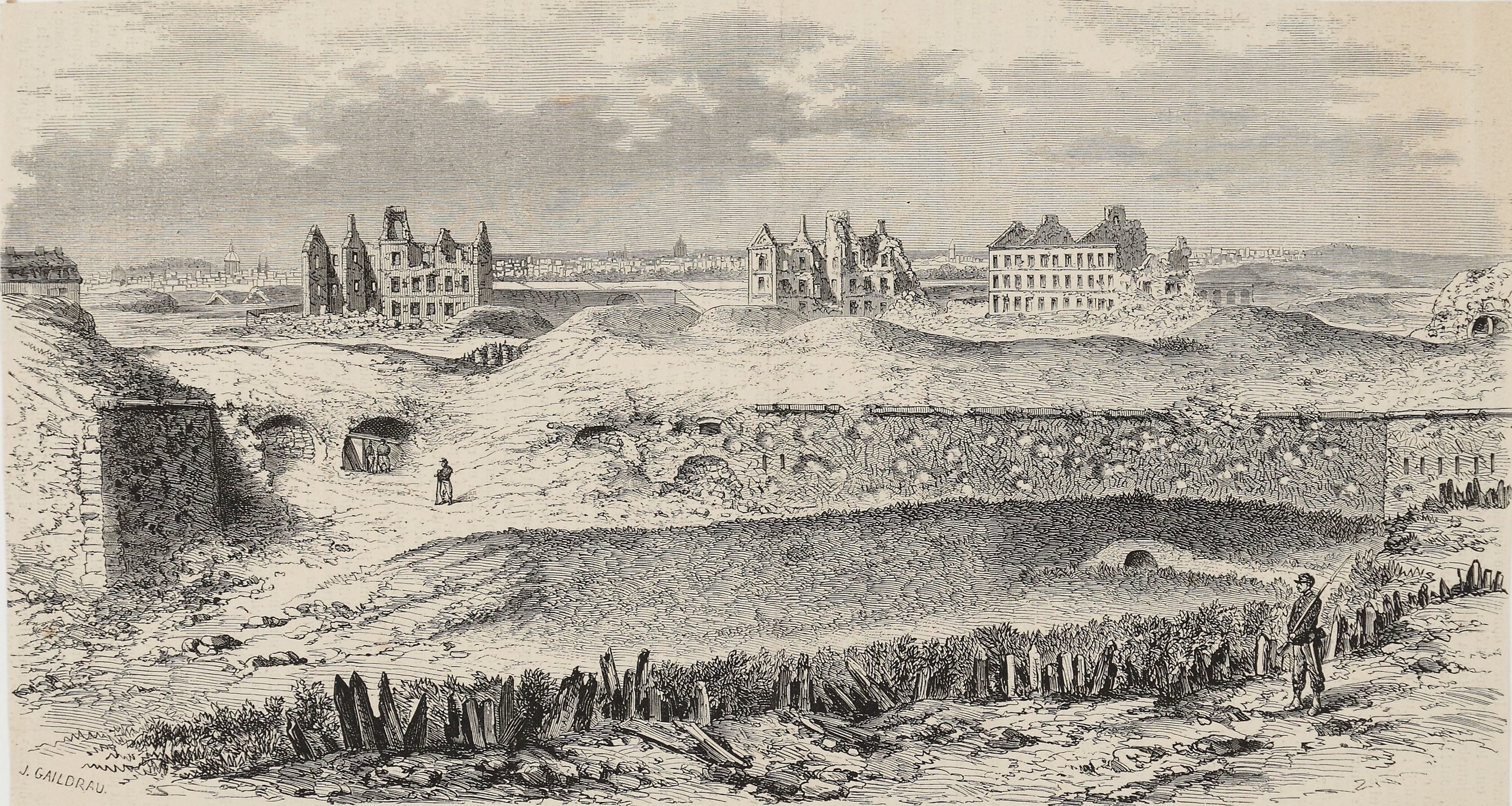

Gardes nationaux dans la 6e légion, père et fils ont probablement participé à l’insurrection du 18 mars. Peut-être même sont-ils présents lors de la prise de la mairie du VIe le 21 mars par Tony Moilin et Charles Lullier avec deux bataillons. Car, bien que restés sous la Commune de simples fédérés, ils demeurent des révolutionnaires convaincus. Eugène Frédéric qui avait intégré le 109e bataillon de marche à son retour à Paris en septembre, a pris part au soulèvement du 22 janvier devant l’Hôtel de Ville. L’émeute durement réprimée refusait la capitulation de Paris voulue par le gouvernement de la Défense nationale. Le fils Fourny est alors emprisonné, comme 72 meneurs dont Delescluze, au donjon de Vincennes puis à la prison de la Santé, avant d’être relaxé (2). Quant au père, son engagement est attesté dans son dossier conservé aux Archives militaires de Vincennes. Son signalement révèle que l’homme était « tatoué au bras gauche d’un bonnet phrygien et deux branches de laurier » (3), référence explicite à la Révolution française. Au sein de leur bataillon fédéré envoyé en renfort, père et fils participent de fait à la défense héroïque du fort d’Issy, évacué une première fois et repris in extremis début mai par quelques compagnies sous les ordres des généraux La Cécilia et Cluseret. Pour Lissagaray, « ce n’était plus un fort, à peine une position forte, un fouillis de terre et de moellons fouetté par les obus » (4). Dernier verrou avant les fortifications de Paris, les bastions du sud étaient en effet constamment pilonnés par les canons versaillais du Mont-Valérien et de Montretout. C’est au cours de combats acharnés que le père est blessé grièvement à la jambe. Transporté à l’hôpital Cochin, il est absent, contrairement à son fils, lors de l’évacuation du fort et la retraite des fédérés le 9 mai. Arrêté à l’ambulance du Luxembourg à la fin du mois, il est envoyé, malgré son état, sur un ponton en rade de Brest, le Duguay-Trouin. De cette époque, sont conservées dans les archives, fait rare, deux lettres, une de sa femme et l’autre écrite à sa tante depuis l’hôpital (5). Il est au final expulsé comme des centaines de communards, après la décision du gouvernement en janvier 1872 de les condamner au bannissement. La mesure entraînait, outre l’expulsion du territoire et la dégradation civique, l’interdiction d’y séjourner avant l’expiation de la peine, au risque d’être puni de la détention.

Brest - les pontons de la rade servant de prison par Eugène Grand (source : Le Monde Illustré du 15 juillet 1871)

Le fils et le père de retour en France

Réfugié sur l’île de Jersey, E. Fourny y retrouve son fils qui apparemment y séjourne. Tous les deux sont proches d’Eugène Chatelain, un journaliste qui s’est fait poète de l’exil. Un rapport de police note d’ailleurs qu’un Fourny, a priori le fils, a été fiancé à sa fille qui tenait un magasin de mode à Saint-Hélier (6). Toutefois, il paraît évident que l’attachement familial est à l’origine de leur retour en France dans l’illégalité. Ainsi, le fils rentre, malgré le danger, clandestinement à Paris à la mort de sa mère, pour un séjour ponctuel.

Rapidement arrêté le 23 juin 1872, il est condamné en août à la déportation simple en Nouvelle-Calédonie. Après une longue traversée à bord de l’Orne, il arrive le 4 mai 1873 à Nouméa avant d’être dirigé vers l’île des Pins (7). Quant au père, son exil à Jersey est peu documenté faute de sources. Il est cependant un des fondateurs de la Société des républicains socialistes initiée en juin 1872 par E. Alavoine (8). L’échec de cette société de secours mutuel l’encourage à partir. Longtemps espéré par tous les exilés, le retour au pays est sans doute envisagé lors de son départ vers la Belgique avec Edmond Maret, ancien capitaine fédéré et représentant de commerce dans la vie civile. Selon un rapport de police, Fourny « qui venait de faire un petit héritage et dont le fils est à la Nouvelle-Calédonie […] a suivi Maret par amitié » (9). Il est vrai que le contexte politique en France semble favorable, avec l’espoir d’une amnistie prochaine. Alors que « règne l’Ordre moral le plus réactionnaire qui prépare une restauration » (10), un premier débat parlementaire a lieu précisément en mai 1876 à la suite de la victoire républicaine aux élections législatives de février.

Est-ce la maladie de sa mère âgée de 80 ans, qui pousse E. Fourny à rentrer en France illégalement par la frontière belge, à l’automne 1876 ? Il loge d’abord à Saint-Germain-des-Prés, chez sa fille jeune mariée, avant d’habiter chez sa mère dans le XIVe. Au cours de son procès à Saint-Cloud, il expliquera que son projet était de ne séjourner à Paris que trois jours mais « ayant trouvé de l’ouvrage, il y est resté ». Embauché chez un fabricant de chaise, il est arrêté en juin 1877, certainement à la suite de la dénonciation d’un voisin. Le rejet des communards est encore largement partagé dans l’opinion publique, toujours hantée par le « péril rouge ». La répression anti-communarde est d’ailleurs réactivée en 1876 par une série de procès largement médiatisée dans la presse conservatrice. L’affaire Louis Barron est à ce propos exemplaire. Secrétaire de la délégation à la Guerre sous la Commune, il est resté en France avant d’être condamné sur le tard à la déportation, après avoir été reconnu parmi les délégués du premier congrès ouvrier tenu à Paris, en octobre 1876 (11).

Concernant E. Fourny, inculpé de « rupture de ban », il est sévèrement condamné à l’été 1877 à dix ans de prison, peine réduite d’une seule année en 1878. Son dossier de jugement précise en conclusion que « Fourny serait revenu à Paris pour y régler des affaires d’intérêt et que sa conduite depuis son retour n’a donné lieu à aucune remarque fâcheuse » (12). Libéré en mars 1879 après une remise de peine, à la suite du vote de la loi d’amnistie partielle des communards, E. Fourny revient habiter dans le quartier de Plaisance. Mais, il meurt à l’hospice des incurables d’Ivry en octobre 1880. Son décès précoce à 55 ans laisse à penser qu’il a pu mourir des suites de son incarcération. Toutefois, il a eu l’occasion de revoir son fils, amnistié après une remise de peine en janvier 1879. Eugène Frédéric Fourny, rentré en France par le Calvados, exerça à Paris, jusqu’à sa mort en 1911, le métier de coutelier (13).

ÉRIC LEBOUTEILLER

Notes :

(1) G. Noiriel, Les Ouvriers dans la société française, Le Seuil, 1986 ;

(2) Le Moniteur universel, le 17 févr. 1871 (en ligne) ;

(3) Service historique de la Défense (SHD), 13e Conseil de guerre, audience de févr. 1872 ;

(4) Cité par J.-P. Theurier, « Le fort d’Issy-les-Moulineaux », La Commune, n° 62, 2015 ;

(5) SHD (Vincennes), 13e Conseil de guerre, audience de févr. 1872 ;

(6) Archives de la Préfecture de police (APP), Ba/1009, rapport du 20 avril 1876 ;

(7) Archives Nationales, BB/24/841, dossier de grâce ;

(8) E. Lebouteiller, « L’exil des communards à Jersey », La Commune, hors série, 2022 ;

(9) APP, Ba/429, rapport de police du 20 avril 1876 ;

(10) J. Rougerie, Paris insurgé, La Découverte, 1995, p. 122 ;

(11) G. Soria, Grande histoire de la Commune, 1971 (vol. 5), p. 307 ;

(12) SHD (Vincennes), 13e Conseil de guerre, audience d’août 1877 ;

(13) « Eugène Frédéric Fourny », notice du Maitron (en ligne)