Il y a précisément un siècle, Albert Londres réunissait dans Au bagne les articles qu’il avait adressés au Petit Parisien depuis Cayenne. Son enquête sur la transportation – qui ne doit pas être confondue avec la déportation – connut un énorme retentissement en révélant « l’absolue folie » de cette peine instaurée en 1854 afin de purger la métropole de ses « indésirables ». À partir de 1867, en raison de l’état sanitaire en Guyane, ravagée par les fièvres, les condamnés « européens » seront systématiquement dirigés vers la Nouvelle-Calédonie (1). De 1864 à 1897, date de la « fermeture du robinet d’eau sale », exigée par son gouverneur, la colonie pénale du Pacifique reçut 21 204 forçats : parmi eux 326 communards, soit 8 % des exilés politiques.

La révélation d’une « situation affreuse »

Le bagne néo-calédonien, que le journaliste n’a pas visité, ne le cédait en rien à la férocité de son aîné guyanais, et ce sont des forçats communards qui, les premiers, donnèrent la parole à tout un peuple sans voix. Il n’est que de lire Allemane, Brissac ou Da Costa pour savoir ce que fut le sort tragique des « politiques », qui vécurent leur première humiliation à Toulon, affublés de la livrée du bagne : casaque rouge, pantalon jaune foncé, bonnet rouge ou vert, suivant la condamnation à temps ou à perpétuité.

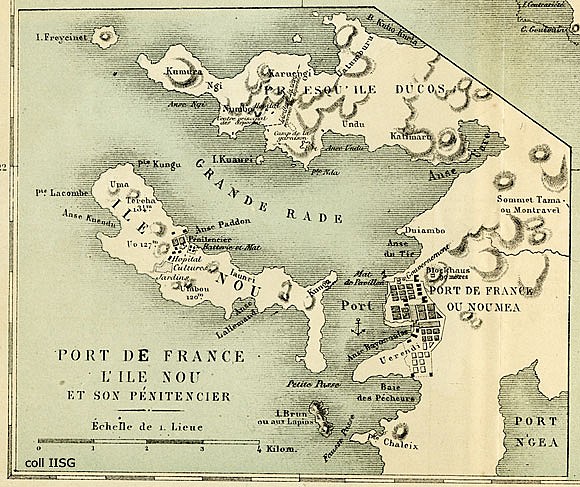

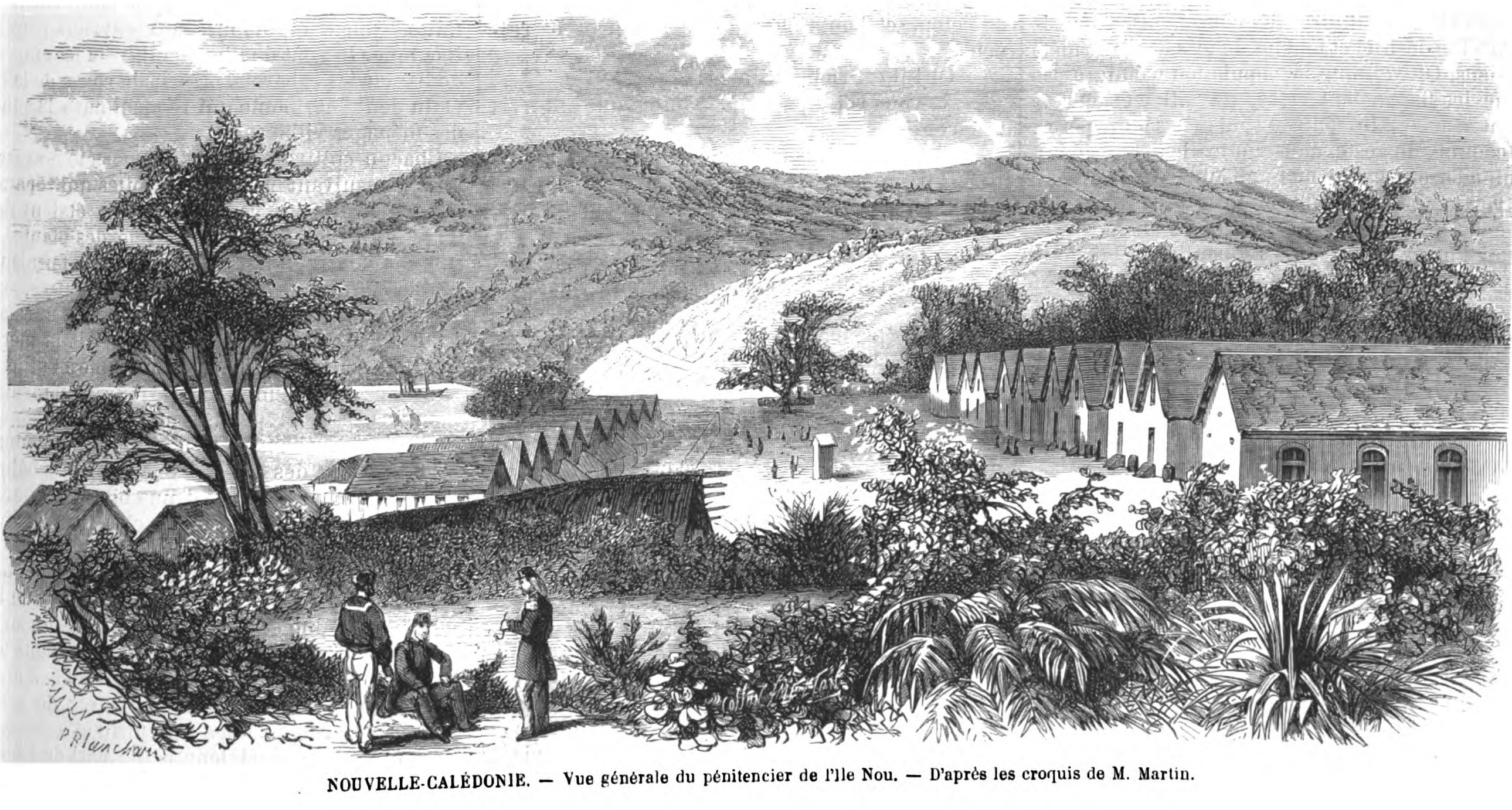

Arrivés au pénitencier-dépôt de l’île Nou, mêlés à la « lie du bagne » et confrontés à la haine des surveillants militaires, ils endurèrent de telles tortures morales et physiques que, dès mars 1873, dans une lettre collective rédigée par Maroteau et cosignée par Giffault, Humbert et Trinquet, ils tentèrent d’alerter l’opinion publique sur leur sort. Bauër, condamné à la déportation dans l’enceinte de la presqu’île Ducos, que rejoindront Louise Michel et Nathalie Le Mel à la fin de la même année, fut chargé de relayer leurs doléances :

« Nous souffrons tous les désespoirs et toutes les misères. Nous sommes sans contact, sans relations, sans correspondance, éreintés, affamés, en butte aux brutalités d’une chiourme immonde. On nous réserve les plus rudes travaux et les besognes les plus humiliantes ; à la moindre faute, nous sommes menacés d’être déchirés par le fouet du bourreau. Nous vous demandons à tous de faire ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes, de faire connaître à la France nos malheurs et de protester contre les traitements que nous subissons. »

Et Maroteau d’évoquer le cas du « pauvre Urbain », ancien membre de la Commune, qui foula le sol néo-calédonien dès avril 1872, soit cinq mois avant les premiers déportés.

Une épreuve interminable

À peine débarqué, Raoul Urbain fut versé dans la 4e classe, « l’enfer dans l’enfer », aux côtés des droits communs les plus dangereux. Il ne quitta ce peloton de correction que 13 mois après, et, à la faveur de sa bonne conduite, fut promu à la 1re classe, en janvier 1878 :

« C’est le bâton de maréchal que j’ai mis plus de six ans à conquérir et que le moindre revers peut me faire perdre »,

confie à sa sœur l’ancien instituteur employé comme écrivain à la fin de son séjour au pénitencier.

« Toutes les injures, les plus grossières, je les ai entendues ; toutes les menaces, je les ai endurées ; toutes les haines s’en sont donné à cœur joie. Les coups seuls m’ont été épargnés jusqu’à présent. »

Ce n’est qu’en juin 1879 que le gouvernement se soucia de rappeler à l’administration pénitentiaire que les châtiments corporels ont un caractère de barbarie qui révolte les esprits civilisés ! Si Urbain n’en fut pas victime, il est des « politiques » qui subirent la bastonnade, et, quand la commission d’enquête parlementaire sur le régime disciplinaire des pénitenciers ouvrit ses travaux, le 9 juin 1880, le premier témoin qu’elle demanda à entendre fut l’ancien médecin Isidore Le Prévost : révoqué à cause de ses liens avec les communards, il avait alerté Victor Hugo, dès son arrivée à Paris en janvier 1875, sur les plaintes qu’on étouffe là-bas. En dépit des faits très graves relevés à la charge de la garde-chiourme, lors de l’audition d’une vingtaine de transportés, l’enquête ne déboucha sur aucune condamnation.

Il reste que la plus terrible des tortures demeurait l’affreuse promiscuité avec les droits communs : Partager avec eux tous les instants de la vie, voilà un supplice devant lequel l’imagination s’arrête, impuissante à en exprimer l’horreur. La mesure qu’indique l’humanité est aussi facile que peu coûteuse à réaliser : il existe, en effet, des camps tout préparés (notamment à la presqu’île Ducos), dans lesquels les transportés de la Commune pourraient être réunis sans frais et sans qu’il en résulte aucune difficulté pour la surveillance dont on croirait devoir les entourer.

Le 22 juillet 1879, les premiers forçats politiques traversèrent enfin l’étroit bras de mer qui sépare l’île Nou de la presqu’île Ducos, où une réception fraternelle leur fut réservée par les « blindés » qui y demeuraient après les départs massifs du mois de juin. Encore leur avait-il fallu répondre, avant leur délivrance, à un questionnaire jugé, non sans raison, « grotesque », puisqu’il leur était demandé d’opter entre l’enceinte fortifiée et l’île Nou, avec la conservation de leurs emplois [sic]. Il se serait trouvé un pauvre hère pour préférer le bagne !

Travaux forcés ou revendiqués

Les transportés politiques furent les seuls à être astreints à une besogne quotidienne et, de ce fait, selon Da Costa, le bagne s’était trouvé en avance sur le socialisme contemporain puisque la journée de huit heures y avait déjà été instaurée : quatre heures le matin, quatre heures l’après-midi, soit pour la majorité des forçats une journée de corvées vouées à des travaux d’utilité publique. Les tâches les plus ingrates sont contenues dans le parcours d’Urbain qui fut, tour à tour, terrassier, cantonnier, débardeur, bûcheron, bête de somme (voire bête de trait), casseur de pierres, charpentier, manœuvre, porteur d’eau, etc. J’ai été à ce qu’on appelle à juste titre « travaux de fatigue ».

Rien de tel, évidemment, pour les déportés, et l’analyse, au ministère de la Marine et des Colonies, de leur correspondance à partir de mars 1875 révèle que le manque absolu de travail fait l’objet de plaintes répétées. Pourtant le gouverneur de La Richerie, en poste au moment de leur arrivée, avait inféré d’une loi datant de 1850 que l’État se devait de fournir du travail rétribué à tous ceux qui lui en demanderaient, mais le département de la Marine, soucieux de ne pas obérer son budget, le désavoua, en affirmant contre la lettre du texte, que la déportation ne crée pas le droit au travail. Ce serait renouveler le scandaleux spectacle des Ateliers nationaux de 1848.

Au lieu d’être condamnés aux travaux forcés, nous l’étions à l’oisiveté forcée, écrivit le polémiste Henri Rochefort dont l’évasion, en avril 1874, avait d’ailleurs durci les conditions d’existence de ses 3 800 camarades déportés… Ces derniers, contrairement aux bagnards, n’en « jouissaient » pas moins, sur la presqu’île Ducos, de toute la liberté compatible avec la nécessité d’assurer la garde de leur personne et le maintien de l’ordre, et, à l’île des Pins, d’une liberté qui n’a pour limite que les précautions indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre. Le nombre des suicides témoigne assez de la profondeur de leur détresse, mais il ne fait guère de doute, pour Da Costa, que leur désœuvrement l’a aggravée.

En juin 1878 encore, une lettre était adressée par sa sœur à « M. Urbain, déporté ». La recevant en septembre, il s’empressa de lui répondre :

« Il y a là une erreur que je conçois, car je sais combien facilement en France on confond notre situation avec celle des condamnés à la déportation. Cependant, la lettre ne pouvait manquer de me parvenir, d’autant que les bureaux administratifs avaient eu la délicate attention d’ajouter la mention : ”Condamné aux travaux forcés, île Nou”. Tu ne peux guère, ma pauvre Hortense, saisir toute la douceur de ce procédé. Pour moi, les sept ans écoulés ne m’y ont pas rendu insensible. »

Jamais aux antipodes ne persista une telle ambiguïté, et Louis-José Barbançon, dans une somme d’un millier de pages sur Le Mémorial du bagne, n’en concède qu’une à Louise Michel qui, en Nouvelle-Calédonie, n’est pas considérée comme une bagnarde. Lectrice de La Divine Comédie, la « grande citoyenne » ne s’y trompait pas, désignant, depuis l’enceinte fortifiée, le pénitencier-dépôt de l’île Nou comme le plus sombre cercle de l’enfer.

YANNICK LAGEAT

Note :

(1) Hormis 6 communardes et les 5 communards déportés à Cayenne dont 4 y mourront : François Cornet (décédé le 14 mai 1876), Louis Joseph Thomas Duflos, dit Mouronval (décédé le 27 mars 1876), Amélie Célestine Marcellienne Expilly, ép. Adolphe (libérée), Henri Gaudier (libéré), Marguerite Guinder, ép. Prévost, dite Lachaise (libérée), Joséphine Marchais (décédée le 26 février 1874), Marie Jeanne Moussu, ép. Gourier (libérée), Marie Joseph Questel (évédée), Élisabeth Rétiffe (décédée 24 février 1882) et Marie Wolf, ép. Guyard (libérée). Léontine SUETENS a aussi été transportée en Guyane où elle s'est mariée le 26 juin 1875 et y est décédée le 2 novembre. 1891.

Sources :

Barbançon L.-J., Le mémorial du bagne calédonien, Tahiti, Au vent des îles-Édition Pacifique, 2020, 2 t., 1 093 p.

Da Costa G., La Commune vécue : 18 mars-28 mai 1871, Paris, Ancienne Maison Quantin, 1905, t. III, 425 p.

Londres A., Au bagne, Paris, Albin Michel, 1924, 287 p.

Lucien Descaves Papers et Louise Michel Papers, International Institute of Social History, Amsterdam.

Michel L., La Commune, Paris, La Découverte, 2015, 476 p.

Bases de données de ANOM - Archives Nationales d'Outre-Mer http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/Pratique/Guide-du-lecteur.html