À Jean MAITRON

Maurice Choury (1) puis Jacques Rougerie (2) ont attiré notre attention sur un document qui repose aux Archives de la guerre à Vincennes (3). Il s’agit d’un manuscrit signé Nestor Rousseau et que l’auteur a rédigé pendant qu’il attendait en prison le jour de sa comparution devant le Conseil de guerre.

Pour la première fois, ce document va être publié intégralement.

Mais auparavant, il convient de se demander qui était donc Nestor Rousseau (4).

Nestor Rousseau est né à Charleville le 24 octobre 1819, fils de Jean-Baptiste Rousseau et de Marie Dourlet. Son père était propriétaire d’un établissement métallurgique à Charleville même. Après avoir terminé ses études, Nestor a travaillé chez son père. À la mort du père (1845), il a, en société avec ses frères, continué à s’occuper des affaires paternelles et il a de plus exploité une brasserie importante à Mézières. Il s’est marié à Charleville le 11 janvier 1848 avec Zélie Nanquette dont il aura trois enfants.

Devant le Conseil de guerre il ne dissimule pas l’ancienneté de ses convictions républicaines.

Républicain, dit-il, j’ai salué avec bonheur la République du 24 février : sans avoir occupé aucune fonction j’ai pris une part active aux événements jusqu’au coup d’État de 1851 (5). Comme républicain j’ai déploré les événements de 1848. Le 4 décembre 1851, en apprenant les événements de Paris, je voulus réunir immédiatement 1er conseil municipal de Mézières pour prononcer la déchéance de Louis-Napoléon comme coupable de crime de haute trahison.

Il faut croire qu’il y a eu à Mézières d’assez vives altercations. Rousseau raconte qu’en 1851, il a été insulté « par un journaliste de la réaction ». Il lui a demandé « satisfaction par les armes ou rétractation » et ne l’ayant pas obtenu il a souffleté ledit journaliste et a dû pour ce fait faire huit jours de prison et payer cinq cents francs d’amende à la requête du parquet.

Rousseau n’en a pas fini avec la réaction. Pour avoir protesté contre le coup d’État du 2 décembre, il est condamné à un mois de prison pour outrages envers le président de la République et excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns envers les autres.

Je reçus, poursuit Rousseau (toujours devant le Conseil de guerre), un ordre de la Commission mixte du département qui m’éloignait momentanément du territoire français pour cause de sûreté générale (6). Elle m’accordait quinze jours pour mettre ordre à mes affaires.

Nestor Rousseau gagne donc l’Angleterre. Informé au bout d’un an et par sa famille qu’il pourrait revenir s’il demandait sa grâce il rejette cette proposition comme « indigne », « demandant des juges et non une grâce ». Il ne revient en France qu’avec l’amnistie de 1859 (7).

Il semble bien que, pendant son absence, ses affaires aient mal marché. Un de ses créanciers obtient du tribunal sa mise en faillite. Il réussit cependant à tout payer, son actif étant supérieur au passif. Mais il refuse de « faire prononcer sa réhabilitation judiciaire, voulant l’obtenir du peuple lui-même ». Dès lors, en 1862, il réalise les biens qu’il possédait et quitte le département des Ardennes pour s’installer à Paris (8). Il doit disposer d’une certaine fortune. En effet, âgé seulement de quarante-trois ans, il vit en « rentier », rue des Feuillantines, dans le cinquième arrondissement.

De ses trois enfants nous ne connaissons qu’un fils (nous le retrouverons d’ailleurs au cours de ce récit). C’est Henri-Gustave né en 1848. Il a fait de brillantes études. En 1870 il était licencié ès sciences physiques et préparait son doctorat.

Pendant une huitaine d’années, Nestor Rousseau demeure, comme il le dit lui-même, « dans l’isolement le plus complet », « tout à sa famille et vivant des débris de sa fortune ». La guerre venue, il s’enrôle dans la Garde nationale et appartient à la 31e compagnie de marche du 119e bataillon. Son fils, Henri-Gustave était alors au 5e bataillon de la Garde nationale mobile de la Seine. Relevant à peine de maladie, il veut rejoindre son unité. Son père l’en dissuade et le fait entrer dans sa compagnie « afin de pouvoir continuer à lui donner les soins nécessaires ». Si pendant le siège Nestor Rousseau ne semble pas prendre part à l’agitation politique qui secoue la capitale, notons cependant qu’il adhère le 27 décembre 1870 à l’Alliance républicaine sous l’influence de Ledru-Rollin (9). D’autre part, il a dans son arrondissement une notoriété certaine puisqu’il est élu au Conseil de famille de son bataillon.

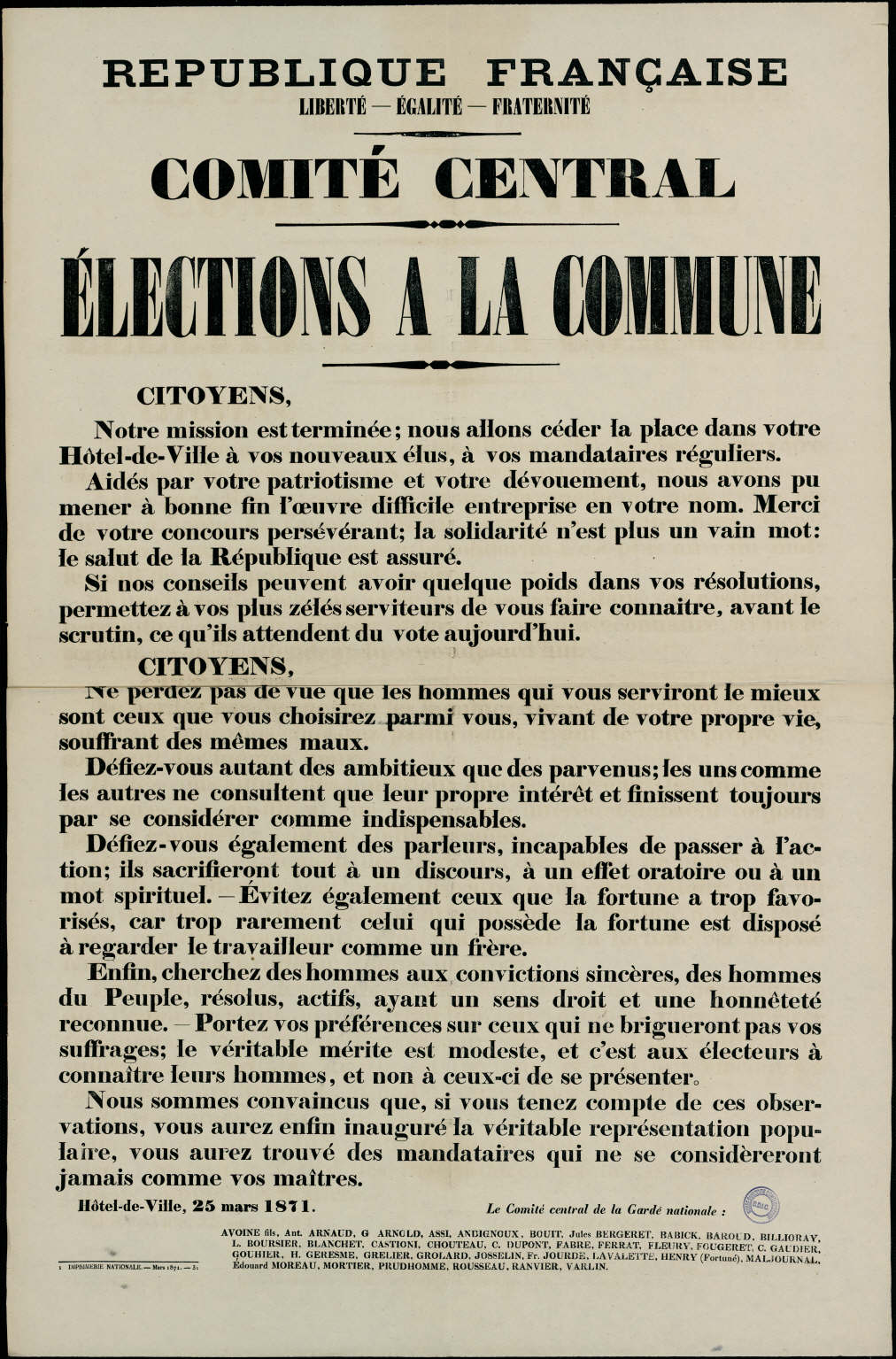

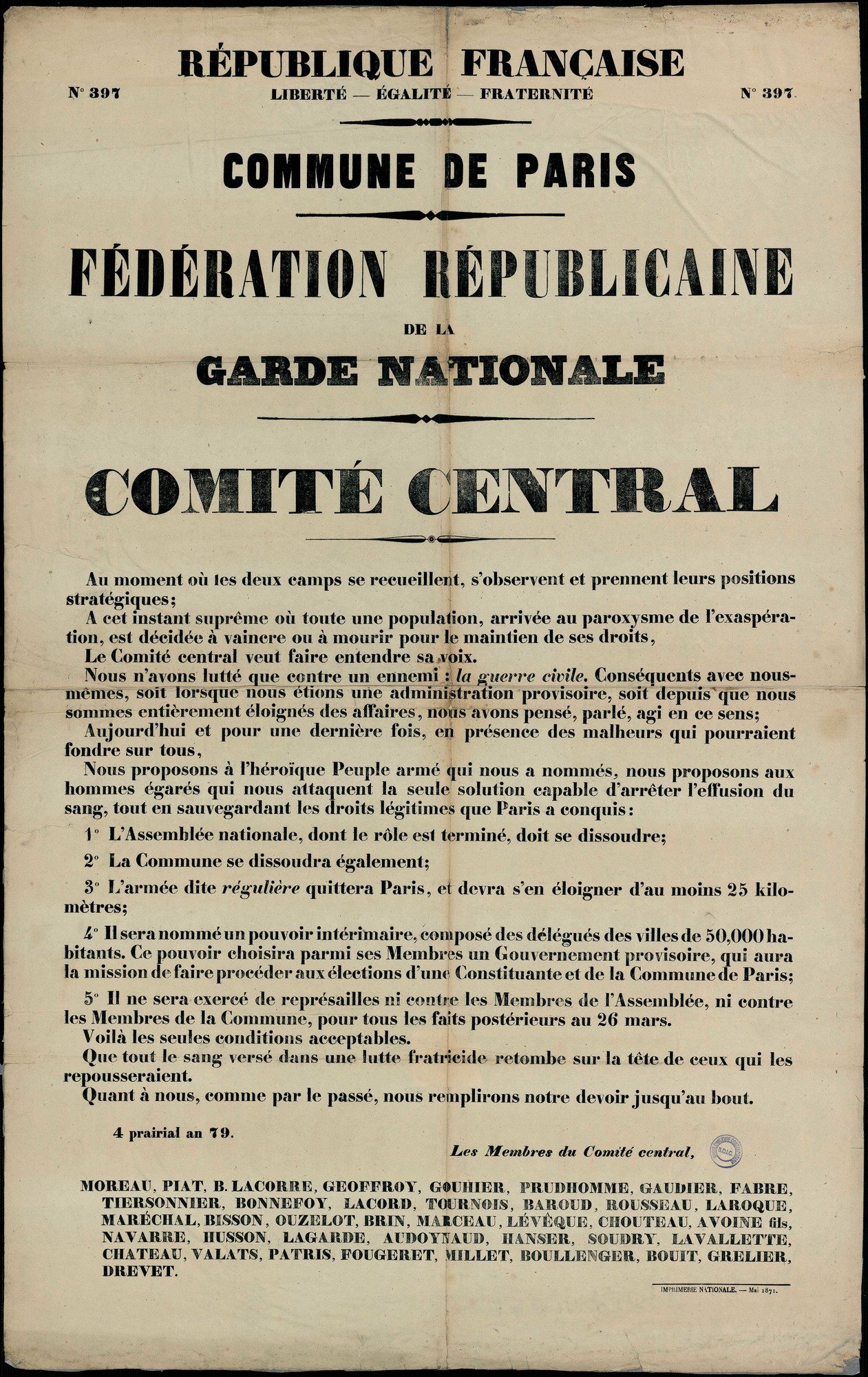

Les Conseils de famille ont été formés dans la Garde nationale, au début du siège, en raison d’un Conseil par bataillon. Leur statut a été officialisé par un arrêté du 19 octobre 1870. A l’origine leur rôle était presque exclusivement social : ravitaillement et aide aux familles des gardes nécessiteux. Ils ont fini par assumer des responsabilités politiques puisque le Comité central de la Garde nationale a été formé de leurs délégués. C’est dans ces conditions que Nestor Rousseau est désigné, le 15 mars 1871, comme membre du Comité central de la Garde nationale. Il y représente le cinquième arrondissement en compagnie de Blanchet et de Jourde. Par la suite il se cantonne dans ses attributions de membre du Comité central. On retrouve souvent son nom au bas des affiches du Comité (10). Il est arrêté en même temps que son fils le 28 mai.

Il rédige en prison une sorte de texte. Justification que nous livrons entièrement à nos lecteurs. Ce manuscrit, qui est à la main même de Nestor Rousseau comporte des erreurs. C’est de mémoire que l’auteur l’a rédigé.

Ce document présente un triple intérêt.

1. Rousseau ne renie aucun de ses actes. Il accepte la responsabilité des initiatives du Comité central. Interrogé en vue de sa comparution devant le Conseil de guerre sur son emploi du temps du 21 au 25 mai, il répond fièrement :

Je n’ai pas de compte à rendre à cet égard.

Quand on lui demande s’il a quelque chose à ajouter pour « sa justification », il déclare :

Le gouvernement d’alors étant un gouvernement de lâches devait être rejeté par tout homme de cœur, c’est pour cette raison que je me glorifie d’avoir pris part à l’insurrection parisienne, je le rejette, comme membre du Conseil de légion (11).

D’ailleurs, le substitut du rapporteur près le Conseil de guerre qui interroge Rousseau ce 9 juillet 1871 ne s’y trompe pas. Il ajoute au procès-verbal d’interrogatoire la note suivante :

Esprit très exalté, s’est présenté devant nous d’une façon très arrogante, insultant des chefs estimables de l’armée, se glorifiant d’avoir pris part à l’insurrection. Il est évident pour moi que le dénommé Rousseau a dû être un ardent partisan de la Commune... C’est un homme extrêmement dangereux.

2. Ce document est une pièce à verser au dossier du 18 mars — à condition évidemment de le confronter avec d’autres témoignages (12).

3. Nous avons, grâce à ces quelques pages, la possibilité d’évoquer un certain type de Communard, c’est-à-dire un homme d’origine provinciale et petite-bourgeoise, qui est simplement mais fortement républicain, persuadé qu’il est que l’assemblée de Versailles est dominée par les monarchistes et que la Commune c’est la République. La Commune c’est aussi pour Rousseau une protestation patriotique contre la trahison.

Première partie

Travail de Rousseau Nestor remis au dossier le 6-1-1872

Lors de la honteuse capitulation de Paris (13), la stupeur la plus grande régna dans la Garde nationale, la rougeur monta au front de tous les bons citoyens, chacun voyait avec désespoir le déshonneur, l’avilissement de la patrie.

Mon bataillon était alors à Arcueil ; lorsque nous apprîmes cette horrible nouvelle nous ne voulûmes pas y croire, nous ne demandions qu’à combattre.

L’ordre étant arrivé de mettre sac au dos pour rentrer à Paris, il fallut nous rendre à l’évidence. Le cœur brisé, la paupière mouillée par la honte que nous subissions, nous primes place dans le rang.

Notre régiment formé de quatre bataillons rentra dans Paris, sans batterie (14), en signe de deuil, une rage concentrée courait dans les rangs, la vengeance était dans tous les cœurs.

Arrivé à Paris je cherchai à me rendre compte de l’état des esprits ; à part la catégorie de ces hommes immondes qui n’ont rien d’autre que leurs intérêts, leur égoïsme, je le trouvai en tous points conforme à celui des bataillons de marche. Dans tous les quartiers, la tristesse publique se manifesta par des drapeaux noirs qu’on voyait aux fenêtres des patriotes qui ne craignaient pas d’encourir les colères des hommes qui avaient signé la honte de Paris.

Notre malheur étant irréparable, les meilleurs citoyens s’employèrent à calmer l’effervescence populaire afin d’éviter un conflit.

Survint l’affaire des canons.

Par une négligence inexplicable à la veille de l’entrée des Prussiens dans Paris, un grand nombre de canons à fort calibre se trouvaient dans la zone que l’ennemi devait occuper. Le peuple croit à une trahison, il pensait qu’on voulait livrer ces canons à l’ennemi, il se porta en masse sur les lieux, le cri « enlevons-les, conduisez-les à Montmartre, nous les défendrons », sortit de toutes les poitrines. Des milliers de bras s’attelèrent aussitôt à ces pièces et les conduisirent triomphalement à Montmartre (15).

La nouvelle de l’enlèvement des canons circula aussitôt comme par un souffle électrique dans Paris, chaque arrondissement tint à honneur d’envoyer chaque jour un piquet de gardes nationaux pour veiller sur eux.

C’est alors que naquit l’idée de fédérer les bataillons de la Garde nationale et de les relier tous par un comité central.

Quelques citoyens se groupèrent pour former un comité initiateur (le Comité central devant être élu pour représenter l’expression vraie de la Garde nationale). Cette idée de fédération fit de rapides progrès, surtout après les discours prononcés à Bordeaux, discours qui dévoilaient les tendances monarchiques de l’Assemblée, la masse de la population de Paris étant essentiellement démocratique en éprouva une légitime douleur.

Le peuple voyait les trahisons partout, les bataillons vinrent en masse se fédérer pour résister à toute tentative de renversement de la République.

Mon arrondissement, le cinquième (Panthéon), fut le dernier à entrer dans la Fédération. L’arrivée de l’armée de la Loire, les soldats campés dans les jardins du Luxembourg, les bruits de coup d’Etat qui circulaient partout le décidèrent à entrer dans la fédération.

Tous les bataillons à l’exception d’un seul, le 21e (encore donna-t-il deux compagnies), acquiescèrent à la fédération (16).

On procéda vivement à l’élection qui se fit ainsi :

Chaque compagnie nomma un délégué pour faire partie du Conseil de bataillon.

Chaque Conseil de bataillon prit dans son sein trois membres pour faire partie du Conseil de légion.

Le Conseil de légion envoya, suivant les statuts de la Fédération, trois de ses membres au Comité central (17).

Membre du Conseil de légion, je fus nommé à l’unanimité au Comité central. J’acceptai ce périlleux honneur, je voyais la République en danger, je me sentais à la fois assez d’énergie pour empêcher tout excès.

Pour arriver au Comité central, j’étais donc passé par une élection à trois degrés.

Le 17 mars, au matin, je reçus mon procès-verbal d’élection avec ce mandat impératif :

1) de m’opposer à l’enlèvement des canons ;

2) de m’opposer à toute tentative de désarmement de la Garde nationale (17) ;

3) de repousser la force par la force.En retour, la Fédération de la Garde nationale (225 bataillons) me prenait sous sa protection.

Dans l’esprit de la Garde nationale, la question des canons n’était de la part du gouvernement qu’un prétexte pour masquer son projet de renverser la République.

Je me présentai le 17 dans l’après-midi au Comité central. Je fus admis parmi ses membres, je n’en connaissais aucun.

Je fus désigné par le président de la séance pour occuper avec deux autres la permanence de la nuit du 17 au 18, la permanence se tenait, pour cette nuit-là rue Basfroi (18).

Depuis quelque temps, le Comité exerçait la surveillance la plus active. Aussitôt qu’un arrondissement était entré dans la Fédération, le Conseil de légion était tenu d’établir jour et nuit une permanence de cinq membres.

On craignait comme au 2 décembre un coup de nuit, aussi toutes les précautions furent prises pour le déjouer.

Tel était l’état des choses lorsque je me rendis le 17 à 9 heures du soir rue Basfroi pour occuper la permanence centrale.

Je passai la nuit avec les deux collègues désignés comme moi pour la permanence. La nuit fut très calme, il ne nous vint rien du dehors. À 5 heures du matin, on nous annonça qu’on venait de voir le long du canal de grosses masses noires se dirigeant vers la Bastille. Nous envoyâmes immédiatement des émissaires dévoués pour avoir des renseignements précis.

À 6 heures, nous apprîmes que l0 000 hommes environ étaient massés sur la place de la Bastille et que le faubourg était cerné.

Cette nouvelle nous causa la plus vive tristesse, tristesse naturelle à tout homme de cœur en songeant aux malheurs qu’une lutte armée pouvait amener dans Paris.

La part faite à notre douleur patriotique, nous ne primes conseil que de notre devoir pour répondre au mandat qui nous avait été confié.

Nous donnâmes ordre au chef de poste qui nous gardait de faire battre immédiatement la générale, dans toute la longueur de la rue Basfroi, de la répéter dans toutes les rues adjacentes afin de donner partout l’éveil, nous lui enjoignîmes de faire accompagner le tambour par un fort piquet de gardes nationaux.

Une heure après tout le faubourg était aux armes.

À 8 heures les gardes nationaux venaient de toutes parts prendre nos ordres.

Pendant ce laps de temps, nous nous étions occupés à rédiger le bulletin réglant l’ordre de la défense, nous le discutâmes longuement.

Aimant l’armée, ayant marché avec elle la main dans la main à l’ennemi, souffrant comme elle des malheurs de la patrie, nous voulions à tout prix éviter une lutte fratricide entre nous.

Notre ordre était à peu près ainsi conçu :

Les gardes nationaux se réuniront au lieu ordinaire du rassemblement de leurs bataillons, ils resteront sous les armes et attendront les ordres. Des barricades seront élevées immédiatement à l’entrée des rues principales et sur tous les points stratégiques du quartier (19).

Les gardes nationaux se tiendront d’abord en tirailleurs, à l’abri derrière les barricades et le long des maisons avoisinantes afin de pouvoir subir une première décharge sans y répondre autrement que par les cris de vive l’armée, vive la République. A l’approche des troupes devant une barricade elles devront être accueillies par les crie de vive l’armée, Vive la République.

S’il y avait passage de troupes sur des voies non encore barricadées et occupées par la Garde nationale, les gardes nationaux ouvriront les rangs pour leur laisser libre passage en les saluant par les cris de vive l’armée, vive la République. Tout militaire isolé sera traité en frère et mis sous la protection de la Garde nationale.

Le Comité attend du patriotisme de chaque garde national l’entière exécution de ses ordres.

En remettant cet ordre, l’un de nous était chargé de le compléter par des observations verbales pour faire comprendre combien il importait pour l’honneur du peuple, la grandeur de notre cause, de vaincre sans effusion de sang, de triompher par la seule force de l’opinion publique.

Je constate avec plaisir que nous trouvâmes les gardes nationaux qui venaient prendre nos ordres animés du même esprit que nous. Vers 9 heures du matin, quelques membres du Comité vinrent se joindre à nous pour partager nos travaux. Ils ne nous apportèrent aucune nouvelle.

De 9 heures à midi, les nouvelles étaient tantôt bonnes, tantôt mauvaises, il y avait évidemment des hommes soldés pour semer le découragement, la panique.

Le Comité, pénétré de son devoir, ne s’arrêtait pas à tous ces bruits, il s’occupait de la distribution de son ordre qu’on venait demander de tous côtés.

Vers midi, il se fit un grand bruit dans la cour du siège des Comité, c’était un bataillon qui amenait un groupe de gendarmes prisonniers. Je fus désigné par le Comité pour recevoir les gardes nationaux.

Aussitôt qu’ils me virent, ils agitèrent au-dessus de leur têtes une douzaine de chaînes trouvées sur les gendarmes, frappèrent avec colère le plancher de la crosse de leurs fusils en s’écriant : voilà, citoyens, des instruments qui sont faits pour nous; nous allons fusiller ces infâmes gredins-là. Je leur répondis que les exécutions sommaires n’étaient pas d’ordre républicain, que fusiller un homme sans le juger c’était commettre un assassinat.

Vous voulez bien qu’on nous enchaîne ! s’écria l’un.

Je ne réponds pas à cette injure, mon dévouement à la cause du peuple est de trop vieille date pour que je m’en émeuve. J’entends que la volonté du Comité soit respectée; on ne fera pas de son siège un charnier ; ces gendarmes vont être mis en lieu sûr. Instruments passifs de la discipline, ils ne sont coupables que relativement, les vrais coupables sont ceux qui leur ont donné les ordres et mis les chaînes entre leurs mains.

Nous les trouverons ces ennemis du peuple qui ne craignent pas de nous provoquer, mais l’heure n’est pas propice, la lutte est engagée, nous nous devons tous à notre devoir du moment.

Conduisez ces hommes en prison, retournez à votre poste, laissez le Comité à ses travaux, justice sera faite en temps opportun, comptez sur nous.

Ces quelques paroles convaincues tranchèrent la question ; les gardes nationaux s’écrièrent c’est bien, c’est juste, vive le Comité central ! Les gendarmes furent mis en lieu sûr et bien traités.

La moindre faiblesse de ma part pouvait amener les plus grands malheurs, une fois la fusillade commencée, les passions excitées, on ne peut dire où le massacre se serait arrêté. Aussi, je tiens cet incident de la journée comme le plus grand service que j’ai pu rendre à la cause de la démocratie et à celle de l’humanité.

Quelques instants après nous eûmes à recevoir successivement cinq officiers de l’armée et parmi eux un lieutenant-colonel. Nous les accueillîmes avec les plus grands égards, et après l’échange de quelques paroles nous leur déclarâmes tour à tour qu’ils étaient libres ne leur demandant que de rester simples spectateurs de la lutte.

Vers 2 heures, un bon courant de nouvelles nous arriva, l’armée fraternisait partout avec le peuple et, signe de la bonne marche des affaires, les visiteurs affluaient.

Cependant, nous étions sans nouvelles du côté de Belleville, la Villette, Montmartre; nos ordres restaient sans réponse.

Le moment était venu de frapper un grand coup au centre où étaient casernés les municipaux et les agents de police de la préfecture.

Après avoir combiné un plan d’attaque formidable par la rive droite et la rive gauche et rendre ainsi toute résistance impossible, un des nôtres partit pour Belleville pour disposer de tous ses bataillons et descendre sur l’Hôtel de ville où rendez-vous était donné pour cinq heures.

Les mêmes dispositions étaient prises pour les bataillons du faubourg Saint-Antoine et ceux du quartier du Temple.

On envoya au 13e, 14e, 5e l’ordre de grouper pour 4 heures tous leurs bataillons au Luxembourg pour descendre ensuite sur l’Hôtel de ville.

Le 15e (Vaugirard) reçut l’ordre de rester en réserve avec tous ses bataillons aux Invalides. A l’heure dite, toutes nos forces arrivaient à l’Hôtel de ville, les précautions que le Comité avait prises pour assurer le succès furent inutiles, l’Hôtel de ville était désert.

À 6 heures, nous apprîmes que la Garde nationale était à l’Hôtel de ville, nous restâmes jusqu’à 11 heures rue Basfroi, pour régler nos affaires de la journée et il faut le dire, retenus, obsédés par ces êtres rampants, éhontés, qui sont tour à tour républicains ardents ou réactionnaires enragés suivant que 1e caprice de la fortune va du côté de ceux-ci ou de ceux-là.

À minuit, le Comité arriva à l’Hôtel de ville où il trouva l’état-major de la Garde nationale réglant ses ordres de service (20).

Deuxième partie

Suite de ma déclaration sur la part que j'ai prise aux événements du 18 mars au 28 mai

Le 19, le Comité se réunit un matin pour aviser ; après une discussion approfondie de la situation, il fut convenu que le Comité se retirerait et que le peuple serait convoqué à bref délai pour l’élection de la Commune.

Les divers ministères furent occupés par des membres du Comité sous le nom de délégués, on m’offrit une délégation, je refusai voulant me consacrer entièrement aux travaux multiples qui nous inondaient et voir se dérouler toutes les phases de cette révolution si bien commencée.

L’histoire du Comité peut se suivre par ses nombreuses affiches, elles sont toutes signées, j’en accepte la responsabilité. Pendant toute la durée de notre court pouvoir, l’ordre le plus admirable signala ni meurtre, ni atteinte à la propriété, ni vol et cependant nous n’avions pas de police.

La Garde nationale ayant toujours libre accès auprès de nous, nous voyant jour et nuit au travail, expédiant nous-mêmes les affaires, recevant toutes les communications, fut électrisée de la façon toute démocratique de notre gestion.

Aussi les gardes nationaux furent-ils admirables de discipline et de dévouement, des milliers d’hommes campés sur la place, bravaient le froid, la pluie sans exhaler la moindre plainte.

La place de l’Hôtel de ville et ses alentours présentaient l’aspect d’un camp retranché des plus formidables.

Cette petite enceinte franchie, Paris avait l’aspect le plus riant; un étranger arrivé subitement n’aurait jamais cru que la grande ville était en révolution, tous les visages étaient épanouis, le sourire sur toutes les lèvres.

Chacun pressentait que de cette journée du 18 mars daterait une ère nouvelle.

En effet, dix-huit ans d’un régime dé- moralisateur et oppressif, les désastres de la patrie avaient démontré les dangers d’un pouvoir centraliseur ; cette révolution victorieuse, née de la provocation, en était elle-même une nouvelle preuve.

À peine de décadence, il fallait remplacer par une jeunesse forte, pleine de virilité, cette génération émasculée, produit de l’Empire.

Relever l’individu, le mettre debout par une nouvelle organisation politique lui garantissant sa complète indépendance, sa liberté, telle était la ligne à suivre. L’autonomie de la Commune était le seul remède ; d’un côté elle assurait le citoyen de son entière liberté, de l’autre, en enlevant au gouvernement une partie du pouvoir, elle lui laissait la plus belle, celle de veiller à la grandeur de la France.

Telles sont les vues qui inspirèrent le Comité en convoquant le peuple au scrutin.

La révolution du 18 mars fut donc purement politique, (21) n’ayant d’autre but que de mettre fin aux coups d’Etat, aux révolutions.

À la veille des élections, une affiche de 30 journaux engageant le peuple à ne pas se rendre au scrutin fut placardée sur les murs de Paris.

Les gardes nationaux indiqués vinrent nous demander l’arrestation des gérants de ces journaux et la suppression de l’affiche.

Le Comité entra en délibération, je pris part à la discussion ; je déclarai que, par notre dévouement, notre civisme, nous étions au-dessus des attaques des journaux ; fidèles à nos principes, nous devrions respecter la liberté de la presse même dans ses écarts; l’opinion publique nous ayant toujours soutenus depuis le 18 mars ferait justice de ces calomnies en venant affirmer le principe communal par 200.000 voix (mes prévisions furent dépassées, résultat inouï, nous eûmes 350 000 votants (22), le Comité partagea mon avis et le principe fut sauvegardé.

Je demandai aussitôt après que, pour répondre à nos détracteurs et faire cesser un emprisonnement illégal, le général Chanzy (23) fût mis en liberté ; ma proposition, soutenue par deux de mes collègues, rencontra les sympathies du Comité; ordre fut donné de mettre immédiatement le général en liberté.

Tels sont les derniers actes de ce Comité tant calomnié par la réaction ; pour une part, je tiens comme le plus grand honneur d’en avoir fait partie.

Lorsque la Commune fut installée, nous lui déclarâmes que nos pouvoirs cessaient, notre rôle se réduirait à être, suivant nos statuts, le grand conseil de famille de la garde nationale.

Pendant toute la durée de la Commune, notre rôle a été des plus modestes, nous nous sommes tenus constamment en dehors de toute politique (24).

Un commandant de la Garde nationale, homme d’une imagination dévoyée, vint un jour déposer sur notre bureau un projet adressé à la Commune, mais il voulait au préalable avoir la sanction patriotique du Comité ; esprit toqué, il croyait nous faire un insigne honneur et sauver la révolution en ruinant à jamais la réaction.

Il ne s’agissait rien moins que de brûler le grand livre.

Je me fis inscrire le premier pour parler contre ce projet insensé.

Je démontrai en quelques paroles pratiques la puérilité ou plutôt la stupidité de ce projet que son auteur qualifiait de profondément révolutionnaire.

Prenant pour exemple une maison de commerce, un banquier fieffé coquin, qui voudrait faire liquidation nette en brûlant son grand livre, je lis :

Si j’avais moi 10 000 F de placés chez lui, je me présenterais une canne d’une main, mes billets de l’autre.

Avant de lui briser ma canne sur les reins, je lui dirais et mettant sous ses yeux les 10 O00 F de billets souscrits par lui : Infâme canaille, tu as brûlé ton grand livre pour ne pas me payer, voilà de quoi le reconstituer : reconnais-tu ta signature ? Tu me dois 10 000 F ; je le rosserais et le remettrais ensuite aux mains du Parquet.

En brûlant le grand livre, les porteurs de titres arriveront en force pour le reconstituer, on n’y gagnera qu’une chose, des titres faux, puisque le moyen de contrôle manquera.

L’argent étant cosmopolite et la rente française se trouvant répartie en quantité dans les divers États de l’Europe, il arrivera ceci : Les porteurs de titres de rentes françaises les déposeront aux mains de leurs gouvernements pour en obtenir l’entier paiement.

L’ennemi étant encore sur notre sol, nous aurons à subir une nouvelle invasion de tous les Etats ligués contre nous, notre malheureux pays sera pillé, saccagé au centuple des sommes à recouvrer, voilà les résultats à attendre de ce prétendu projet révolutionnaire (25).

Le Comité rejeta aussitôt cet infernal projet; son auteur le porta à la Commune où il trouva le même sort.

Dans les derniers jours de la Commune, nous fûmes appelés à occuper es divers services du ministère de la guerre, nous nous formâmes en autant de commissions qu’il y avait de services.

Je fis partie de la commission d’artillerie et du génie (26) ; mes collègues et moi, avant de prendre la direction de cette administration si compliquée, nous voulûmes en étudier tous les rouages.

L’entrée de l’armée dans Paris nous surprit, la débâcle commença et nous ne fîmes aucune note administrative.

Lorsque l’armée entra dans Paris nous venions dans un but de conciliation de rédiger une affiche tendant à amener une entente entre Paris et Versailles (27).

Je fus chargé par le Comité de communiquer cet appel à la conciliation aux délégués de 40 départements venus à Paris pour tâcher de faire cesser cette lutte fratricide (28).

Ces honorables citoyens trouvèrent notre rédaction empreinte du plus pur patriotisme, ils me chargèrent de remercier le comité et me promirent tout leur concours pour amener une bonne solution.

Pendant ce temps, les événements se précipitaient, Paris se couvrait de ruines, la défense reculait ; ne voulant pas abandonner cette Garde nationale qui m’avait honoré de sa confiance en des jours meilleurs, je la suivis dans le faubourg.

Le Comité s’installa rue Basfroi, le faubourg envahi, nous nous rendîmes à Belleville.

Dans la nuit du 27 au 28, j’allais à la mairie de Belleville, trouver les membres de la Commune, je leur exposais que toute résistance était impossible, il ne restait qu’à parlementer pour arrêter une plus longue effusion de sang, ma proposition ne fut pas accueillie.

Le 28, vers 9 heures du matin, je descendis de Belleville avec mon fils pour nous constituer prisonniers au premier poste que nous rencontrions.

À la hauteur de la rue de Ménilmontant nous vîmes le drapeau tricolore flotter sur une barricade ; nous nous présentâmes au capitaine qui nous dit : aucun mal ne vous sera fait.

Quelques instants après je fus dénoncé par un misérable, qui, sans doute, cherchait à détourner l’attention sur sa personne pour être Ranvier (29) de la Commune ; je faillis être fusillé.

Telle était la part que j’ai prise aux événements du l8 mai au 28 mai.

Conclusion

Je suis resté fidèle à la Garde nationale dans sa mauvaise comme dans sa bonne fortune, je pouvais me sauver ou me cacher, je ne l’ai pas fait, j’aurais cru commettre une lâcheté.

À la veille de passer devant un conseil de guerre, j’interroge ma conscience, elle m’absout de toute inculpation. J’ai cru la République menacée, je l’ai défendue, tel est mon fait.

Le Comité central tout entier est coupable du même fait, est-ce à dire que, prisonnier, je doive remplir le rôle de bouc émissaire, je ne le pense pas.

Tout en étant prêt à m’offrir en holocauste, je conclus, pour l’acquit de ma conscience, à ce que la Commission des mises en accusation me renvoie par une ordonnance de non-lieu.

Prison de Saint-Cloud

le 5 janvier 1873

Signé N. Rousseau

Nous ignorons l’usage que le Conseil de guerre a fait de ce document. Le 26 janvier 1872 Nestor Rousseau comparaît devant le 13e Conseil de guerre siégeant à Saint-Cloud. Interrogé il résume ce qu’il a dit dans son mémoire auquel d’ailleurs il fait référence. Il reconnaît « avoir avec le Comité gouverné Paris jusqu’au jour de l’installation de la Commune ». Il donne quelques détails supplémentaires sur son attitude dans les derniers jours de la Semaine sanglante.

Le 25 mai, dit-il, je me rendais de chez moi à l’Hôtel de ville vers 10 heures du matin, lorsque arrivant sur le Pont-au-Change je vis une fumée épaisse et des flammes s’échapper des fenêtres à l’Hôtel de ville, j’en restai stupéfait, car, pour moi, l’Hôtel de ville était le palais du peuple.

J’appris par des gardes nationaux que la Commune avait donné l’ordre de se retirer dans le faubourg Saint-Antoine. Je retournais sur mes pas pour prévenir les gardes nationaux de mon quartier de ce qui se passait, les engager à ne pas se laisser tourner et à se réfugier sur le faubourg.

Là, je rencontrai mon fils et je me dirigeai sur le faubourg Saint-Antoine, nous nous rendîmes rue Basfroi, où siégeait le Comité. Nous restâmes en cet endroit jusqu’au 26 ; à cette date le Comité alla s’installer à Belleville, d’abord à la mairie, et, ensuite, rue Haxo où nous demeurâmes jusque dans la nuit du samedi au dimanche.

Il répète que la Commune n’a pas accueilli favorablement sa demande de compromis. Quand on lui demande pourquoi « le drapeau de la France a été changé dans le Comité », sa réponse n’est point très claire. La voici.

C’est le peuple qui, voulant affirmer sa souveraineté n’a gardé que sa couleur et nous l’avons accepté. Il s’est fait, en outre, que le drapeau tricolore s’est déshonoré par la capitulation de Paris. Le drapeau tricolore représente trois castes et ces castes se trouvant fon- dues dans le peuple, il ne devait rester que sa couleur. Le blanc représente la légitimité, le bleu la bourgeoisie et le rouge le peuple en général.

Fièrement Nestor Rousseau conclut devant ses juges.

Je n’ai pas à me prévaloir de ce que j’ai fait pendant que j’ai occupé le pouvoir, je ne l’ai fait que poussé par mon amour ardent du bien public et de la justice.

Le Conseil de guerre condamne Nestor Rousseau à la déportation dans une enceinte fortifiée comme coupable :

1. D’attentat ayant pour but de détruire le gouvernement.

2. D’attentat ayant pour but d’exciter à la guerre civile en portant les citoyens à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la banlieue et la ville de Paris.

Le fils de Nestor Rousseau, Henri-Gustave avait été antérieurement condamné le 14 décembre 1871 à la déportation simple et à la dégradation civique « pour exercice d’un commandement dans des bandes armées, port d’armes apparentes et d’uniforme militaire dans un mouvement insurrectionnel et envahissement et occupation d’établissements appartenant à l’Etat ». Aussi franc que son père Henri-Gustave avait déclaré devant le Conseil de guerre que « la Commune était à ses yeux un gouvernement légal et qu’en le soutenant il croyait défendre la République menacée ».

Pour ne pas être séparé de son père le jeune Henri-Gustave (il avait alors vingt-trois ans) avait demandé et obtenu de suivre son père à la Nouvelle-Calédonie.

Nous avons peu de témoignages sur le « séjour » des deux Rousseau dans la presqu’île Ducos. Une lettre de Louis Blanc en date du 27 janvier 1879 nous apprend (30) que la conduite des deux hommes aurait été exemplaire. On sait qu’il y a du nickel à la Nouvelle-Calédonie. Spécialiste de science physique.

Henri-Gustave aurait inventé un procédé pour traiter le minerai de fer par l’humidité.

En tout cas le père Rousseau a été gracié le 15 janvier 1879 et le fils le 11 mars 1879.

Nous ignorons totalement ce que sont devenus ces deux hommes après leur retour en France.

Pourquoi les avoir évoqués ? Pour la raison suivante. La Commune est un mouvement révolutionnaire à dominante ouvrière. Il a entraîné dans son sillage des hommes qui n’appartenaient pas à la classe ouvrière. Ils avaient rallié le drapeau de la Commune par républicanisme et par patriotisme. Ainsi du rentier Nestor Rousseau et de son fils un jeune savant. L’influence de tels hommes n’a pas été toujours positive, en raison de leur tendance à chercher un compromis entre la Commune et Versailles. Mais c’est une autre histoire. Le fait important est que selon l’expression de Marx la Commune a été « la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française ». Consciemment ou non, des hommes comme les deux Rousseau ont considéré (et je cite encore Marx), que « la classe ouvrière était reconnue comme la seule qui fut capable d’initiative sociale ».

Jean Bruhat

Article de Jean Bruhat * paru dans La Commune Revue d’Histoire de l’Association des Amis de la Commune 1871, N° 4 – septembre 1976.

* Jean Bruhat était à cette époque président de l’association. (Lire sa bio dans le Maitron)

Notes

(1) Maurice CHOURY, La Commune au cœur de Paris, 1967.

(2) Jacques ROUGERIE, Paris libre, 1871 (1971).

(3) A.H.G. carton Ly 20.

(4) Pour cette esquisse biographique, nous utilisons le dossier établi à propos de Nestor Rousseau par le Conseil de guerre (A.H.G., 13° Conseil de guerre, n° 161). On trouve également quelques indications aux Archives nationales dans les dossiers de la Commission des grâces : B.B. 24/273 et 24/831.

(5) On trouvera dans Henri MANCEAU, Des luttes ardennaises (E.S., 1969), le récit des mouvements de 1848 dans les Ardennes (pp. 25, 44).

(6) En janvier 1852 par une circulaire signée des trois ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Guerre, ordre est donné de créer dans chaque département une commission mixte qui devait statuer sur le sort d’individus compromis dans les troubles et débarrasser d’autre part la société des gens présumés dangereux, mais qui n’avaient commis aucun acte. « Les commissions mixtes, écrit Maurice Agulhon, eurent... une procédure expéditive, tranchant sans débats, après une rapide instruction, mais sans entendre de défenseurs et sans possibilité d’appel. La Commission mixte pouvait expulser de France ou éloigner momentanément de leur résidence les républicains dont la présence était un élément de désordre ». M. AGULHON, 1848 ou l’apprentissage de la République, p. 200.

(7) Pour essayer de réconcilier les opposants, Napoléon III, par le décret du 16 août 1859, accorde « l’amnistie pleine et entière à tous les individus qui ont été condamnés pour crimes et délits politiques ou qui ont été l’objet de mesures de sûreté générale ». Un très grand nombre d’exilés sont rentrés sauf quelques irréductibles comme Edgar Quinet, Louis Blanc, Schoelcher, Proudhon et Victor Hugo.

(8) Sa réputation était excellente. Dans un document établi après la Commune (A.N., B.B. 24/732), il est précisé que Rousseau appartenait « à une des meilleures familles des Ardennes ». Il est considéré comme un homme « exalté », puisqu’il a pris part à la Commune. Mais son « honorabilité » est attestée par une lettre du général Chanzy (natif de Nouart dans les Ardennes) et par les quatre députés du département qui certifient que « ses adversaires politiques le tiennent pour un honnête homme ».

(9) Enquête parlementaire, t. III, p. 272.

(10) Lors de sa comparution devant le Conseil de guerre, il reconnaît en effet « avoir apposé sa signature sur toutes les affiches du Comité qui ont été placardées, portant au bas tous nos noms ».

(11) Cependant au moment de lire sa déposition Rousseau sur ce point atténue la portée de sa déclaration en précisant « lorsque j’ai qualifié de lâche un gouvernement j’entendais dire le gouvernement du Quatre-Septembre et non celui de l’Assemblée nationale ».

(12) Ce qui aujourd’hui ne relève pas de notre propos.

(13) Le 28 janvier 1871.

(14) La batterie étant une manière de battre le tambour.

(15) Le 26 février 1871.

(16) En réalité, 215 bataillons sur 240 environ.

(17) Les statuts sont définitivement adoptés 1e 10 mars.

(18) La rue Basfroi est située dans le 11e arrondissement.

(19) Voici le texte exact de cet ordre « Ordre de réunir les bataillons sur leurs lieux ordinaires, se tenir sur la défensive (vu le mouvement des troupes), ne pas attaquer. En cas d’attaque, barricader les petites rues auprès des grandes communications afin de les couper. En cas de lutte, ne pas rester en peloton, se mettre en tirailleurs le long des murs. » Le texte est signé Rousseau, Assi, Blanchet et Gouhier (A.H.G., Ly 20).

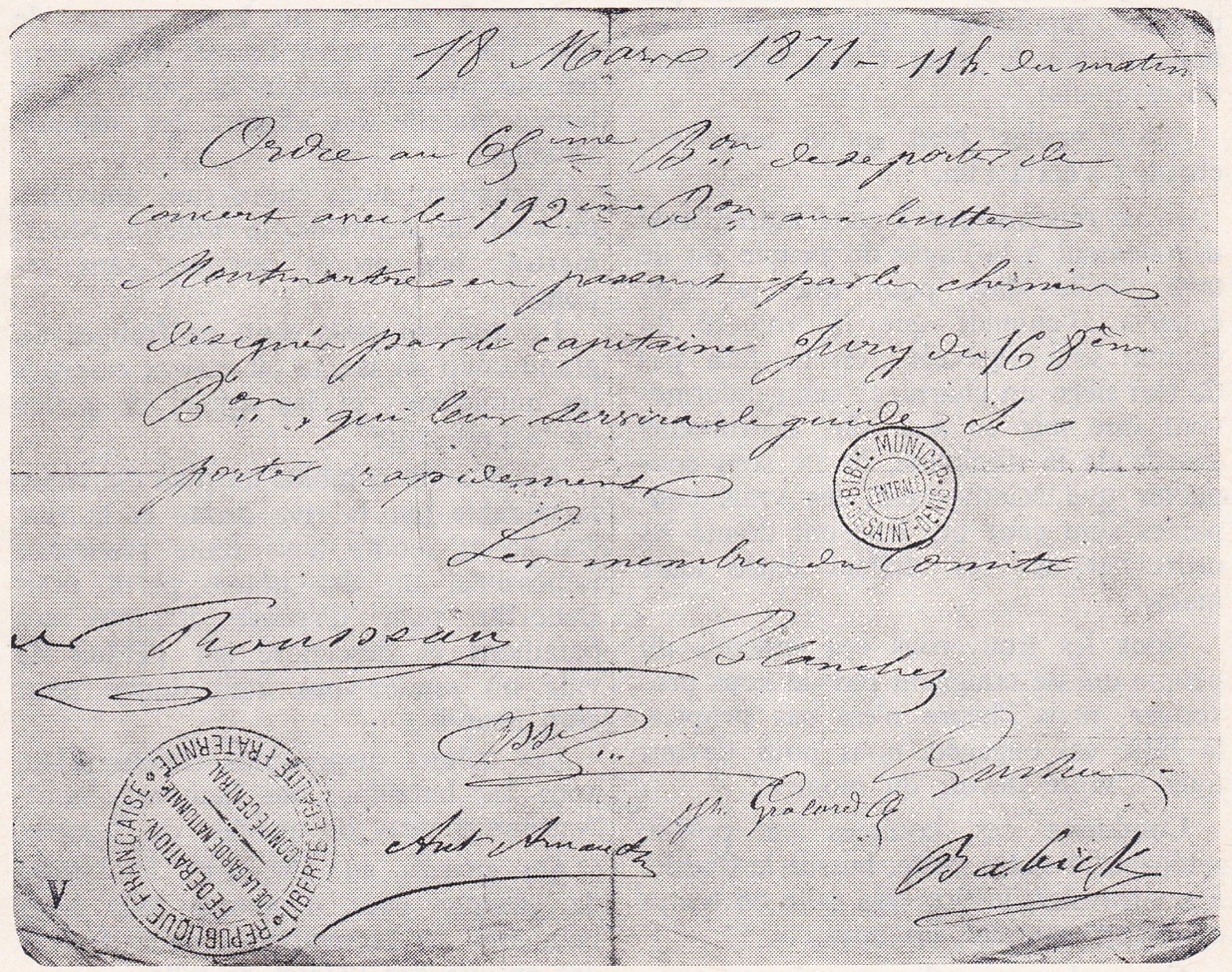

(20) On trouve aux Archives historiques de la guerre (Ly 20) d’autres ordres signés de Rousseau pendant la journée du 18 mars. En voici trois dont nous ne pouvons pas préciser à quels moments ils ont été lancés : 1) « Ordre au 209e bataillon de se diriger sur l’Hôtel de ville pour se mettre sous les ordres du commandant général citoyen Lullier », signé : les membres du Comité, Rousseau, Geresme, Grolard. 2) Ordre aux 65e et 192e bataillons de se porter rapidement aux Buttes Montmartre, guidés par le capitaine Jurie du 168e bataillon. Cet ordre est signé par Rousseau, mais aussi par Fougeret, Blanchet, Antoine Arnaud, Assi, Grolard et Gouhier. 3) Le « Comité central invite le 167e bataillon à ouvrir les portes de l'a caserne du Château-d’Eau à nos frères de ligne qui demandent à fraterniser. » Rousseau a signé avec Blanchet et F. Henry.

(21) A vrai dire, la révolution du 18 mars ne fut pas uniquement politique. Mais, répétons-le, Rousseau n’est qu’un républicain, et de ce fait, il y a en lui beaucoup d’illusions. C’est ainsi que le 19 mars, à la réunion du Comité central, il affirme : « Le Journal officiel a déclaré que les exécutions [les deux Clément et Thomas-J.B.], se sont faites sous les yeux du Comité, il faut arrêter ces calomnies. Le peuple et la bourgeoisie [il ne peut évidemment s’agir que de la petite bourgeoisie - J.B.] se sont donné la main dans cette révolution. Il faut que cette union persiste. » (cité par J. ROUGERIE, Paris libre, 1871, p. 115.)

(22) Il y eut en réalité 229 167 votants sur 484 569 électeurs inscrits.

(23) Le général Chanzy avait été arrêté le 18 mars vers 5 heures du soir, à la gare d’Orléans, alors qu’il revenait à Tours. Il semble bien que cette arrestation provoque de vives discussions au sein du Comité central. Chanzy était populaire en tant qu’organisateur de l’armée de la Loire. Mais certains blanquistes invoquaient pour garder le général prisonnier les lois de la guerre. Finalement le Comité décide le 25 mars la libération de Chanzy, qui donna sa parole de ne point accepter de commandement dans la capitale. La décision de mise en liberté de Chanzy est signé de Lavalette, Billioray, Batick, Bouit, Ducamp. Le nom de Rousseau n’y figure pas (cf. Edmond LEPELLETIER, Histoire de la Commune de 1871, tome I, p. 157 et Georges LARONZE, Histoire de la Commune de 1871, p. 50).

(24) Ce n’est pas exact, tout au moins pour ce qui concerne l’ensemble du Comité central.

(25) Puisque nous avons opté pour la publication intégrale du mémoire de Rousseau nous reproduisons aussi ce long passage, assez obscur, sur le grand livre de la dette publique. Notons simplement que ce sont des raisonnements de cette nature qui ont conduit le Comité central puis la Commune à ne pas toucher à la Banque de France.

(26) Ce qui est confirmé par les documents des Archives historiques de la guerre.

(27) Le texte de cette affiche est reproduit dans 1e livre de BRUHAT, DAUTRY, TERSEN, La Commune de 1871, p. 264. Il porte bien la signature de Rousseau. Le document est publié dans le Journal officiel du 24 mai. G. Lefrançais est très sévère pour cette initiative dont Rousseau semble fier mais « dont l’effet immédiat fut d’apporter l’incertitude parmi les combattants et de refroidir d’autant leur résolution ». Etude sur le mouvement communaliste (1871), p. 316.

(28) Il s’agit des délégués de la Ligue d’union républicaine des Droits de Paris (voir Maurice MOISSONNIER, La Province et la Commune ), dans Jalons pour une histoire de la Commune (1973). Voir également Marcel CERF, Edouard Moreau (1971), pp. 282-283.

(29) Gabriel Ranvier, blanquiste membre de l’Internationale élu à la Commune par le XXe arrondissement.

(30) Cette lettre est contenue dans un dossier des Archives nationales (B.B. 24/732).