C’est Maxime Vuillaume qui a appelé l’attention sur la trajectoire singulière de l’abbé Claude Perrin, vicaire de la paroisse de Saint-Éloi dans le 12e arrondissement de Paris, rencontré le 13 avril 1871 : ce « républicain de cœur et par conviction » avait 35 ans, portait beau dans sa « jaquette marron », et avait mis son « dévouement sacerdotal » au service de la Commune.

Le rejet du dogme

Dès le lendemain, 24 germinal an 79, le rédacteur en chef de La Sociale accueillit un article de l’abbé, suivi d’un autre dans une « tribune des prolétaires » ouverte le 5 floréal (25 avril). Représentant du « clergé inférieur », il y dénonçait, « au nom du droit et de la liberté », une « aristocratie cléricale [qui] a perverti le sens de l’Évangile, en mettant le culte idolâtrique de son autorité à la place de Dieu lui-même [et] a dénaturé de fond en comble la doctrine du Christ qui a apporté les principes de la République démocratique à la terre ».

Quoique se présentant comme « l’enfant soumis de l’Église », ce contempteur de l’ordre établi, prenant acte « du dépérissement de la Foi », n’avait pas hésité, avant même l’insurrection, à faire part à Mgr Darboy, l’infortuné archevêque de Paris, de son projet « de fonder une Église dite catholique, libérale et populaire » :

En tant que catholique, elle serait en parfaite communion avec l’Église apostolique et romaine ; en tant que libérale, elle rejetterait tous les abus d’autorité qui ont discrédité la Religion en France ; et en tant que populaire, elle rappellerait à l’Évangile un peuple qui s’en est éloigné parce qu’il n’a vu dans la Religion qu’un moyen nouveau de domination donnant la main au despotisme civil pour le réduire en esclavage.

Il s’autorisa même à signaler au prélat qu’« un grand nombre de curés et l’administration de son diocèse » ne pouvaient se déclarer catholiques puisqu’ils « ne croient pas à l’infaillibilité du Pape », ce qui les « rend impropres au ministère qu’ils exercent ». Il fut informé, le 15 mars 1871, qu’en raison de l’« exaltation de ses sentiments », il cessait d’appartenir au clergé de Paris, mais il lui fut accordé de conserver ses fonctions jusqu’à Pâques afin de chercher un autre emploi. Survinrent entre-temps le déclenchement et la proclamation de la Commune.

L’ancienne église Saint-Éloi (1856-1876)

L’engagement dans l’insurrection

Parmi les 67 églises parisiennes, celle de Saint-Éloi, construite en 1856 rue de Reuilly, à l’initiative de l’abbé Denys, fut « une des plus tourmentées », selon le mot de Paul Fontoulieu. Elle fut envahie, le 11 avril, par un détachement du 209e bataillon fédéré ; à partir du 12 mai, elle fut le siège d’un club, animé par Fenouillas, dit Philippe, membre de la Commune et maire du 12e arrondissement, et, parmi les orateurs habituels, figurait Marie Rogissard qui aurait menacé les « lâches et fainéants » de leur « arracher le foie », s’ils ne se battaient pas « contre les assassins de Versailles » ; enfin, son sous-sol servit de prison dans les derniers jours de l’insurrection.

Quant au vicaire, soucieux de remplir les devoirs que ses convictions religieuses lui imposaient, il aurait continué à officier, palliant les absences des autres membres du clergé de la paroisse, incarcérés à Mazas, à la Conciergerie ou à la Roquette. Il niera devant ses juges les avoir dénoncés, mais reconnaîtra avoir même prêché en pleine rue la guerre civile.

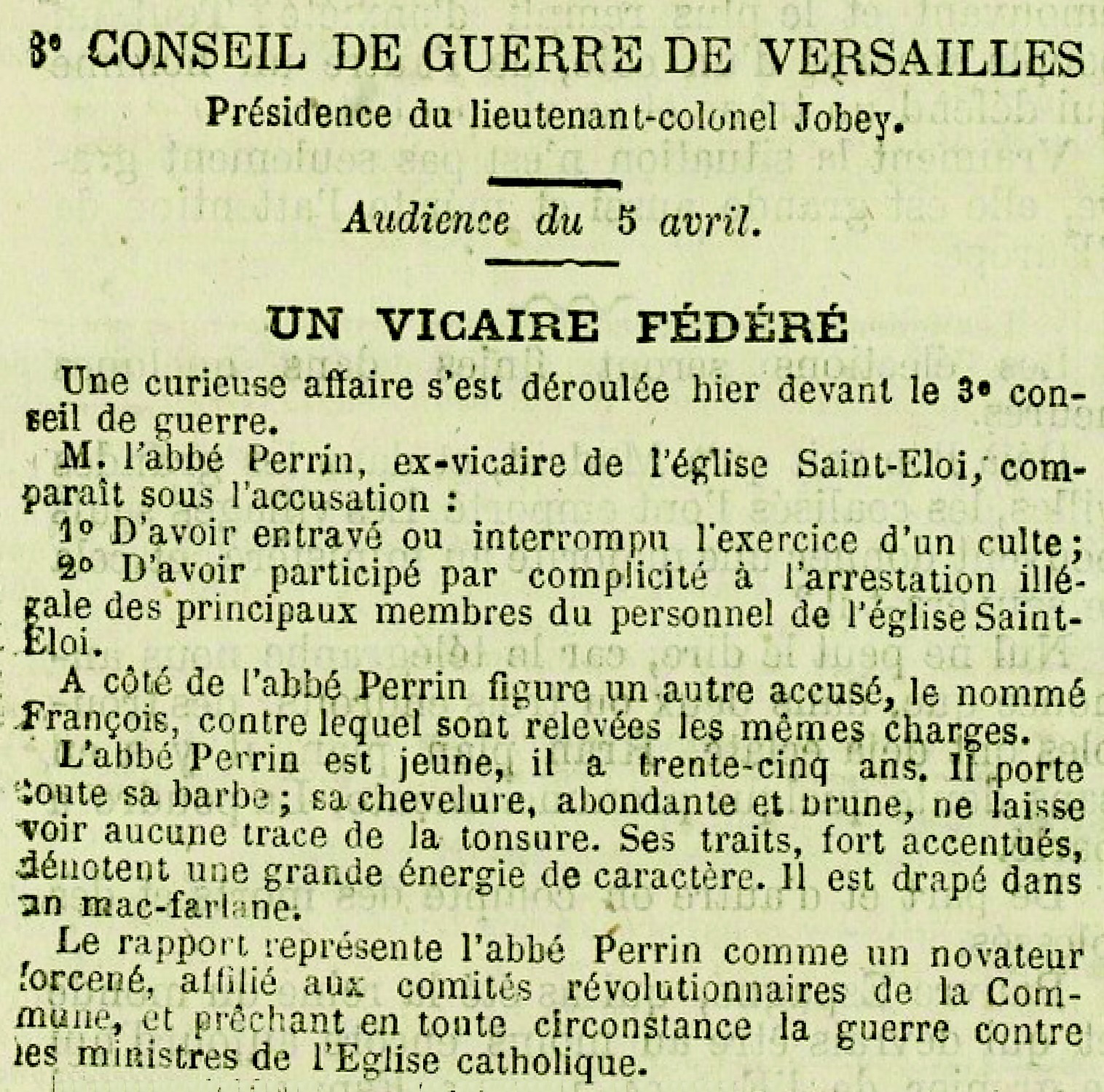

Depuis la prison des Chantiers à Versailles, il condamna, dans Le Radical du 13 février 1872 les Pharisiens qui « ont livré au bras séculier de la justice militaire un ami du peuple » et réclama d’être promptement entendu par un conseil de guerre pour « dévoiler au public des mystères d’iniquité ». Le 3e conseil, devant lequel il ne fut pas autorisé à se présenter vêtu d’une soutane, le condamna, à deux ans d’emprisonnement, pour avoir […] empêché, retardé et interrompu l’exercice du culte catholique, en causant du trouble et du désordre dans l’église de Saint-Éloi, et s’être rendu complice d’arrestations et séquestrations illégales commises à la même époque et au même lieu, sur les principaux membres du personnel de cette église. Il semble avoir bénéficié de circonstances atténuantes, des lettres adressées à Trochu et à Jules Favre ayant fait douter de sa santé mentale. Transféré à la maison centrale de Poissy, il aurait été élargi dès septembre 1873.

L’exil outre-Atlantique

Qu’est devenu notre citoyen-prêtre ? s’interrogeait Vuillaume. Où est-il ? Que fait-il ? S’est-il repenti ? Personne de nous n’a, depuis le jour de sa condamnation, entendu parler de lui. Une lettre de mars 1882 adressée à l’évêque de Montréal permet de le localiser dans l’État du Maine, où, « depuis sept à huit mois », il « exerce le Saint Ministère », en anglais, langue dont il avait pu acquérir la maîtrise à la faveur d’un séjour à la Nouvelle-Orléans, en qualité de secrétaire de l’archevêque. « L’isolement » lui paraissant désormais « insupportable », il sollicite « la direction d’une paroisse » au Québec. C’est peu dire qu’il ne fut pas entendu, et Mgr Fabre informa son collègue de l’évêché de Belley, dont l’abbé Perrin continuait de dépendre canoniquement, de l’accueil qu’il lui avait réservé :

Un prêtre de votre diocèse est venu à Montréal, porteur d’une lettre de Votre Grandeur, lui permettant de venir en Amérique […] et, dès son arrivée, je lui ai dit que mon diocèse était tellement pourvu de prêtres que je ne prenais aucun étranger.

Un afflux d’ecclésiastiques avait été amorcé par l’expulsion des Jésuites et des autres congrégations masculines non autorisées, à la suite de la promulgation des décrets du 29 mars 1880. Or, l’abbé Perrin, après avoir purgé sa peine, aurait appartenu au tiers ordre des Prémontrés frappé par cette mesure. En mai 1887, l’évêque de l’Ain fut invité à le rappeler dans son diocèse, afin de « contribuer à lui rendre la vie plus tolérable », puisque, de retour à Montréal, le « citoyen prêtre » en était réduit à « mendier son pain et à éprouver des refus humiliants ».

Il ne quitta pas le Québec, et le recensement de la population de 1891 nous apprend sa présence dans les cantons de Preston et Addington, dans le comté d’Ottawa, qui était alors une terre de mission : sur ce front de colonisation, il défricha « péniblement à la sueur de son front et au sang de ses mains », mais, curieusement, la propriétaire de ces terres neuves était sa « ménagère » ou « nièce », Mlle Léonie Francon, originaire du département de l’Isère, comme nous l’apprend le procès intenté à cette dernière pour avoir renvoyé leur « domestique » sans lui régler ses gages. Est-ce parce qu’il « devait aussi professer sur le célibat des prêtres les principes de l’Église primitive », selon le témoignage amusé de Vuillaume, que « Mgr de Montréal » lui aurait interdit de dire la messe ?

En tout cas, à aucun moment, son nom ne figure dans quelque édition du Répertoire général du clergé canadien, mais nous le retrouvons dans les archives notariales, puisqu’après la mort en 1894 de Léonie, dont il était le légataire universel, le « révérend », s’était progressivement dessaisi de ses biens. Bénéficiant d’une certaine aisance matérielle, il se montra généreux à l’endroit de sa famille de Cours, sa ville natale du Rhône, à laquelle il rendit probablement visite en 1902.

Son décès, à l’âge de 78 ans, fut enregistré en 1913 à l’asile Saint-Benoît, établissement psychiatrique administré par les Frères de la Charité. Rendit-il son âme à Dieu ?

YANNICK LAGEAT

Sources :

Archives Nationales, BB/24/786 ; Service historique de la Défense de Vincennes GR 8 J 19 ; Archives de l’archevêché de Montréal.

Fontoulieu P., Les églises de Paris sous la Commune, Paris, E. Dentu, 1873, 400 p.

Vuillaume M., Mes Cahiers rouges (Souvenirs de la Commune), Paris, La Découverte, 2011, 720 p.

Je remercie mes correspondants québécois d’avoir si obligeamment répondu à mes demandes : Claude Auger, Guy Laperrière, Nicole Berlinguet, Michel Dahan, Joël Madoré et Stéphane Vibert.