Les décrets de l’enseignement

« Enfin, Vaillant vint ! » C’est par cette formule plutôt lapidaire qu’on pourrait résumer l’essentiel des contributions ayant pour sujet l’éducation pendant la Commune de Paris. Qu’on n’attende pas de moi que je déploie énormément d’efforts pour tenter de la réfuter. Surtout que j’ai un peu tendance à m’agacer quand, mentionnant parmi les œuvres capitales de la Commune ce qu’elle mit en place en matière d’enseignement, on ne cite même pas Vaillant, pour passer à l’énumération d’une foule de communards qui le méritent amplement, certes, mais dont on ne voit pas toujours ce qui justifie leur prééminence.

Mais si elle n’a rien de scandaleux, cette formule appelle très vite, pour ne pas perdre toute crédibilité, un certain nombre de nuances et de précisions. Tout au moins quelques points de discussion.

Sans méconnaître l’importance de la chronologie, il serait malvenu de la considérer comme une fabrique de cloisons étanches. C’est pourtant une tentation qu’on rencontre trop souvent, et cette tentation, il n’est pas inutile de la réfuter. D’autant que ça fonctionne dans les deux sens.

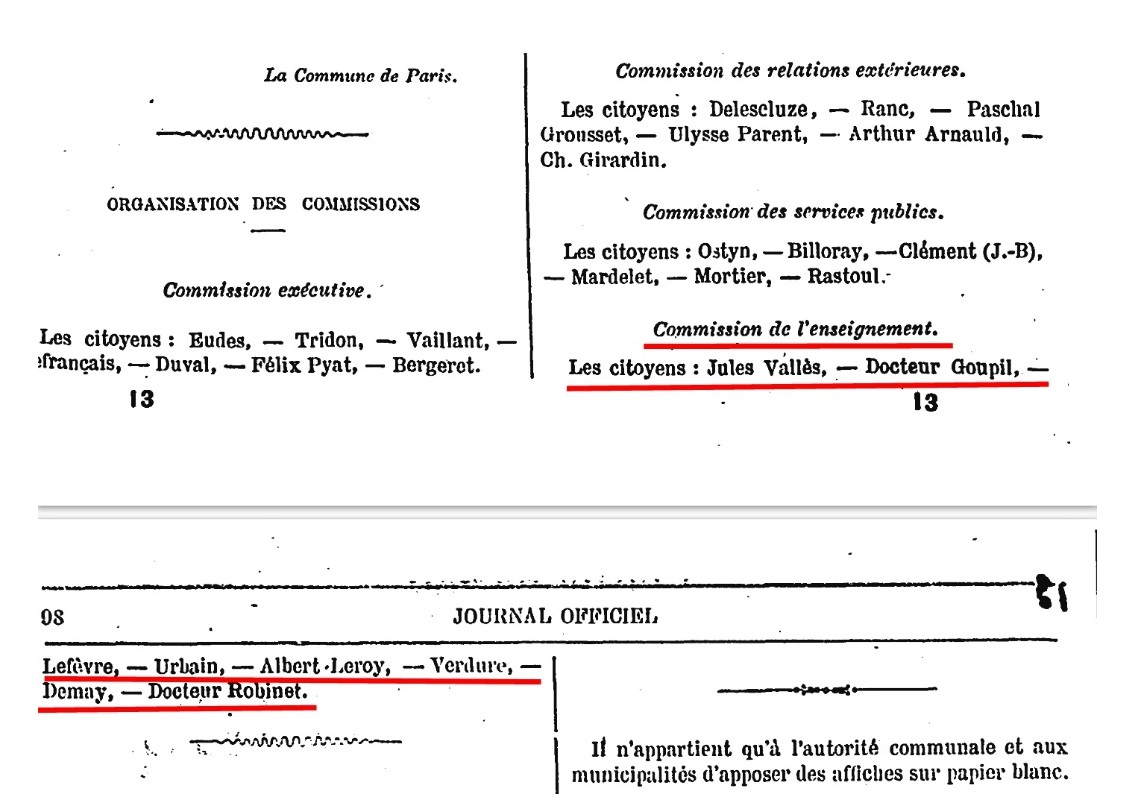

Ainsi, le pivot, c’est évidemment le 20 avril. Une nouvelle commission de l’enseignement est créée, avec à sa tête Vaillant. Il y a bien de facto un avant et un après. Mais il serait bien léger de croire que les gens qui furent actifs dans la construction d’un enseignement selon la Commune avant cette date perdent soudain tout crédit, toute influence, tout intérêt pour la question, ensuite. D’autant que des noms restent sollicités, et au premier plan de ceux-là, le plus célèbre est Jules Vallès.

Symétriquement, Vaillant n’apparaît pas ex nihilo quand il devient délégué à l’enseignement. Membre permanent de la commission exécutive, il intervenait déjà sur tout, et pourquoi pas sur l’éducation. En tout cas, ce qui est certain, c’est que son grand intérêt pour ces questions, une des grandes préoccupations de toute sa vie, est bien antérieur à ce moment-là.

Et puis, il ne fait pas tout, et pas tout tout seul.

La formule suivante de Georges Soria me paraît une des plus justes :

Les idées de Vaillant et des meilleurs esprits de son époque sur le contenu de l’enseignement, sur ses formes, éclatèrent en tout cas en France, ce printemps-là, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.

Semblable en cela au pédagogue rousseauiste qui veille à l’éducation d’Émile, il agit comme un horticulteur émondeur, coupant une branche par-ci, favorisant une autre par-là.

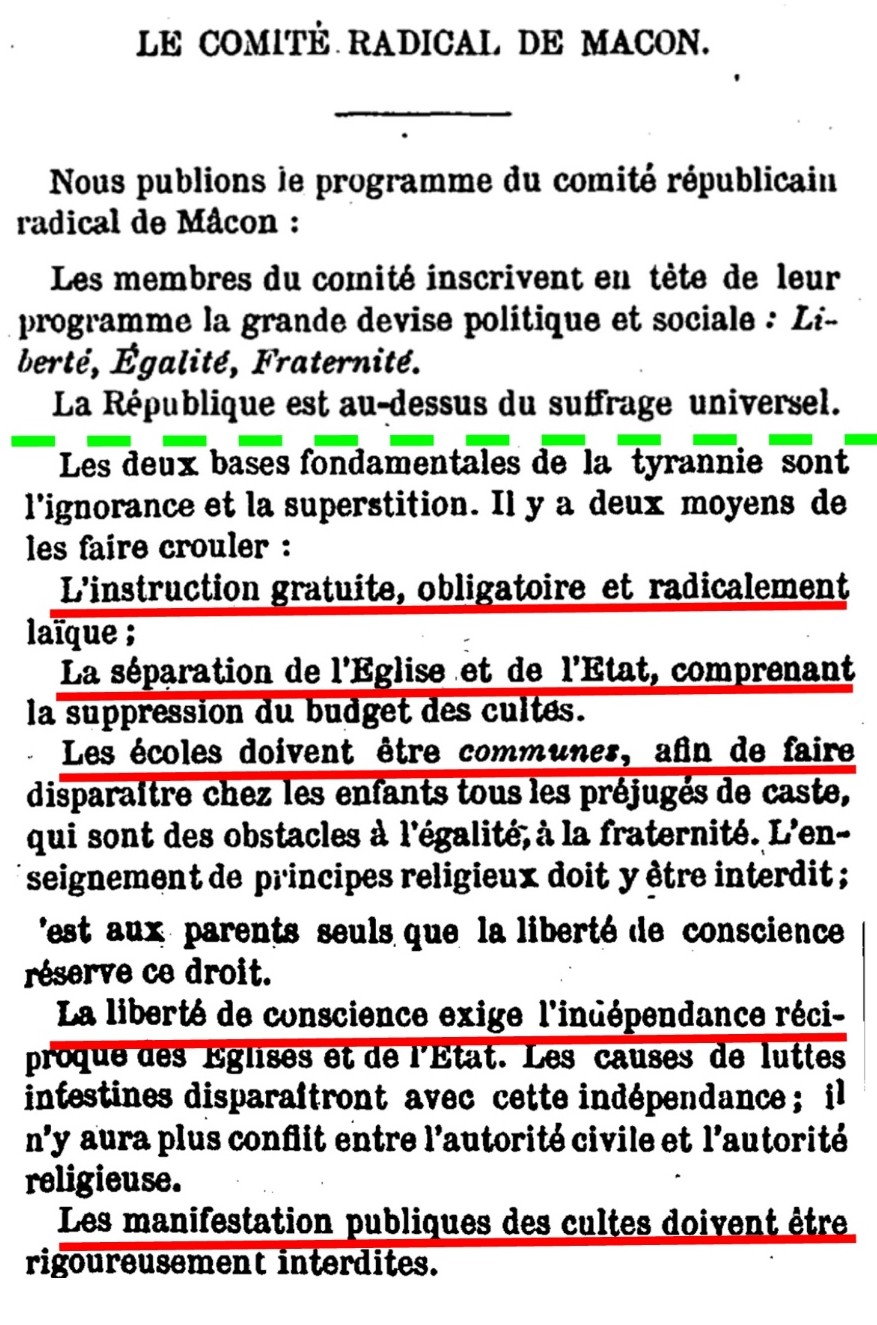

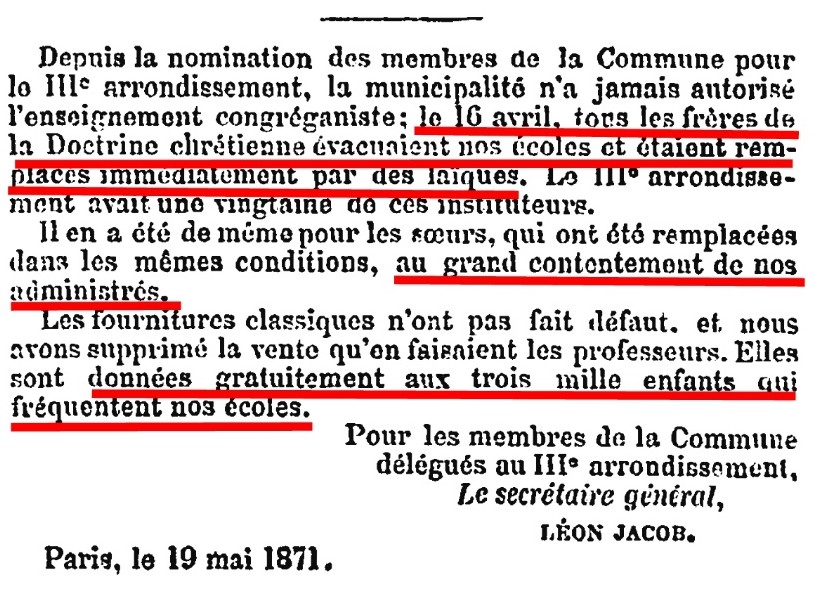

Car ce qu’on retient au final de la Commune dans ce domaine, c’est évidemment ce qui en fut le trait dominant. Ce qui ressort, c’est simplement la résultante, et on en finit par oublier la multiplicité des forces, parfois radicalement opposées, qui ont abouti à ce résultat. Bien des expériences progressistes étaient en place avant cette date, parfois sans grande difficulté, souvent se heurtant à bien des obstacles. Elles se déployaient au niveau d’une classe, d’une école, d’un quartier, d’un arrondissement. Elles étaient le fait d’une femme, d’un homme, d’une équipe pédagogique. Il « suffisait » de leur donner, au besoin par la contrainte, un environnement favorable. C’est sans doute le principal mérite de Vaillant d’avoir eu la volonté politique et la force de caractère nécessaire pour aboutir à un résultat qui est loin d’être négligeable.

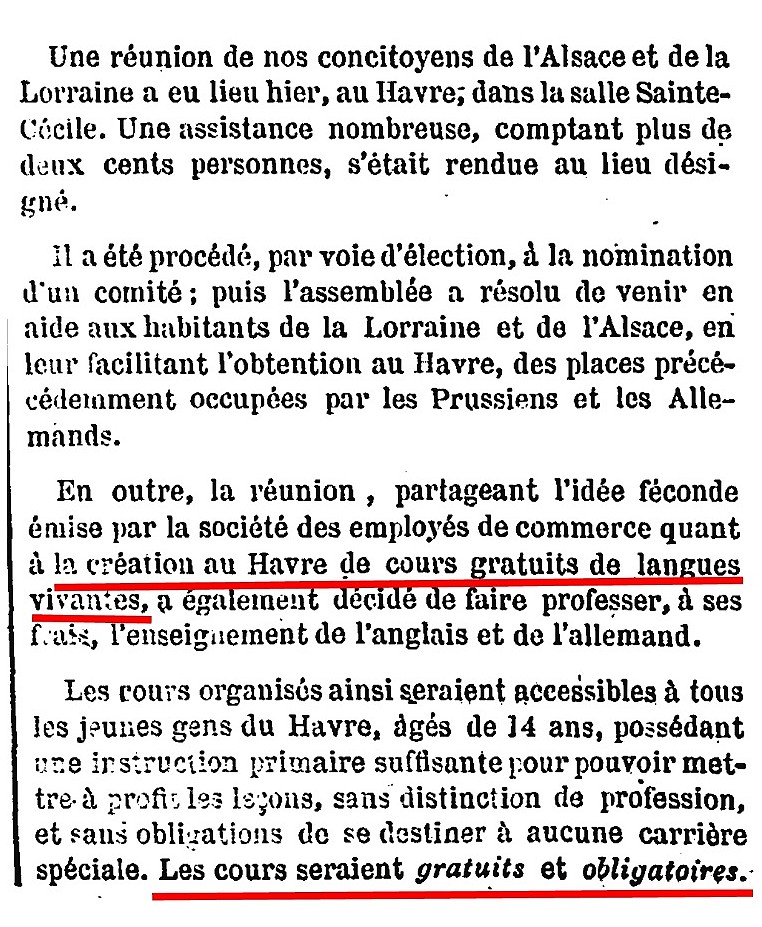

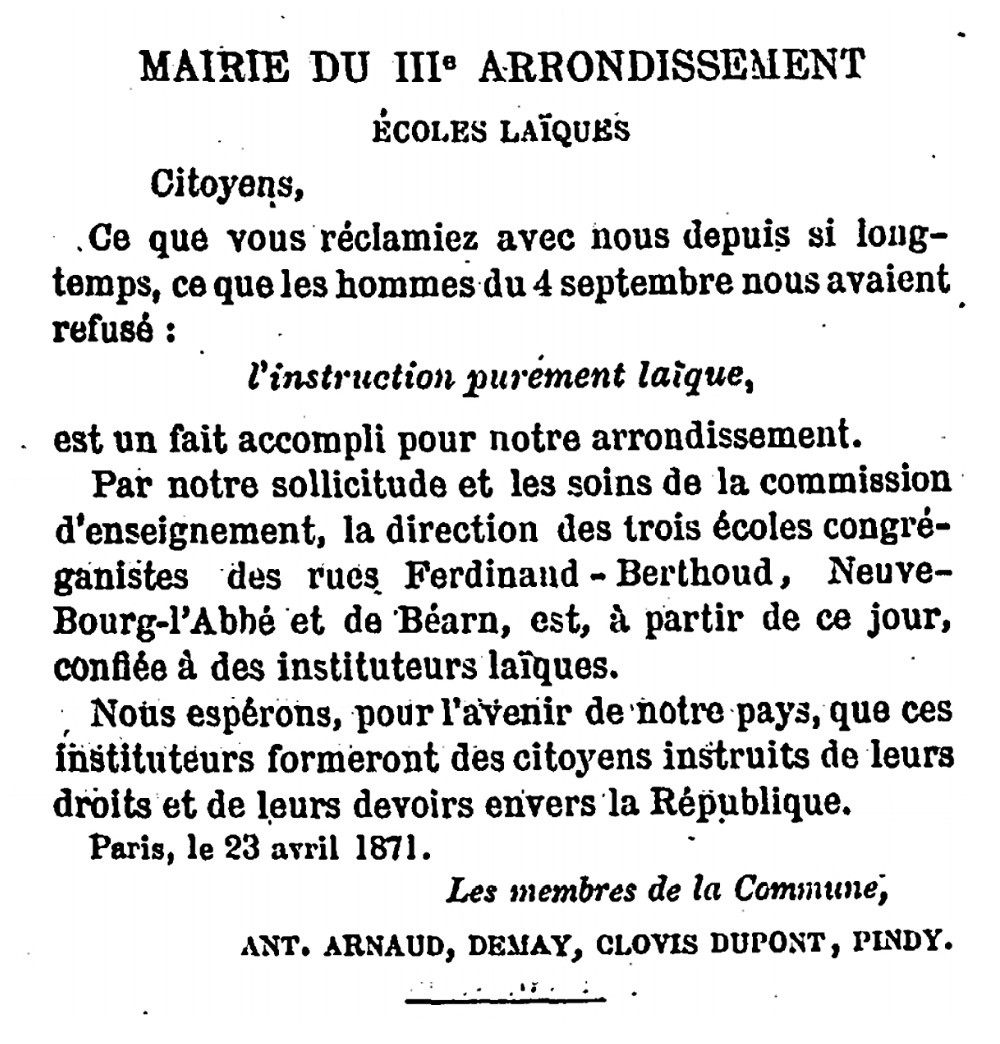

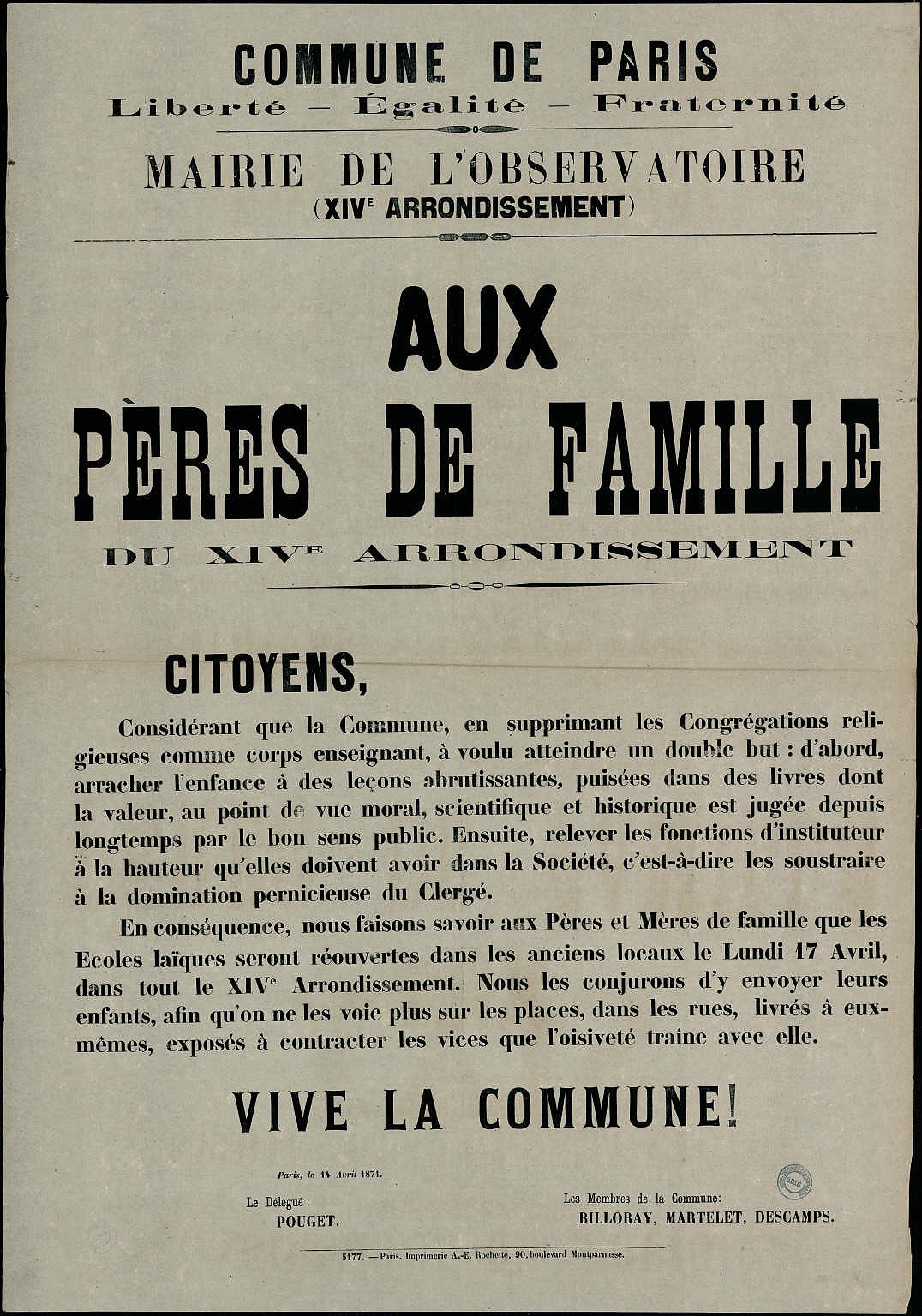

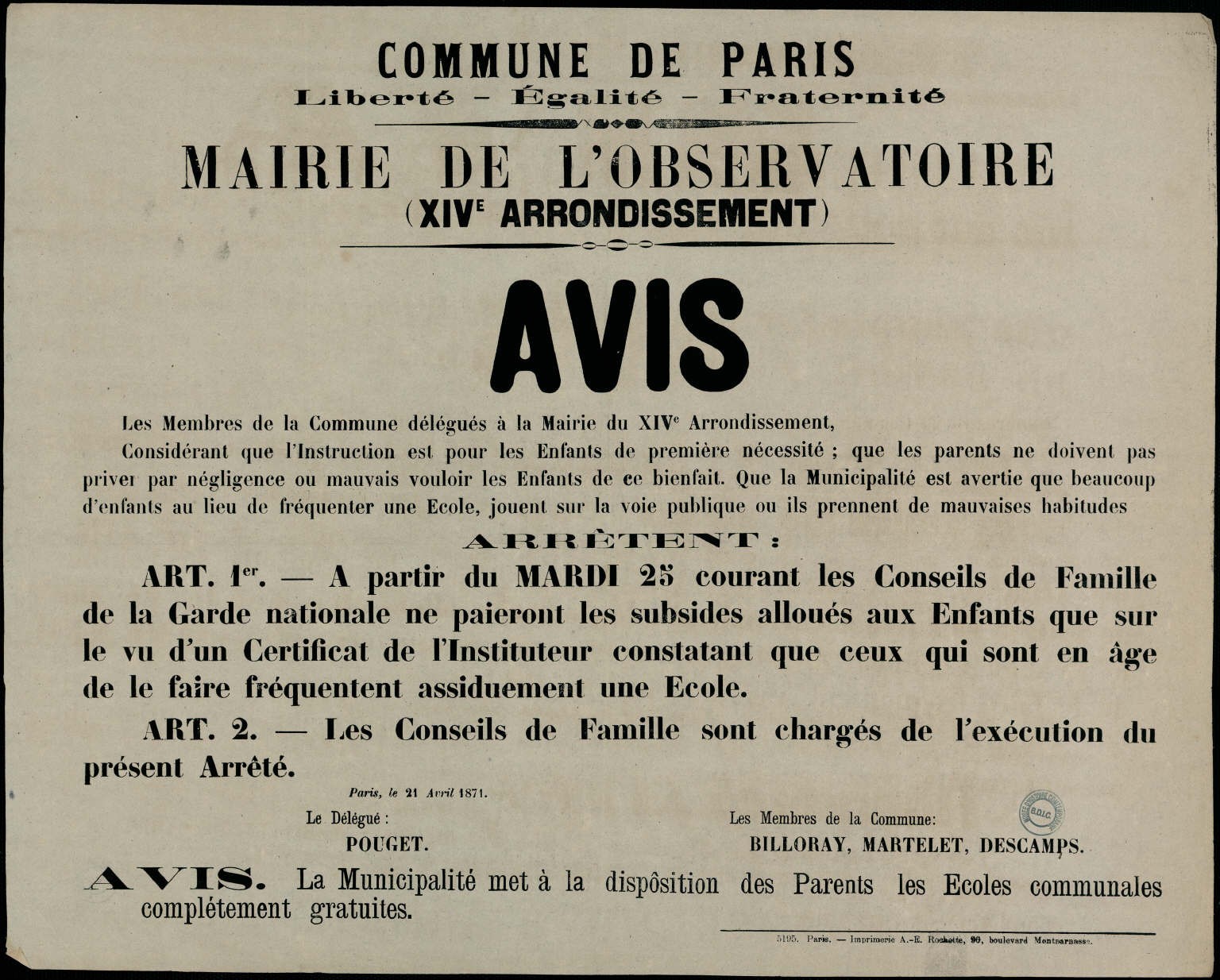

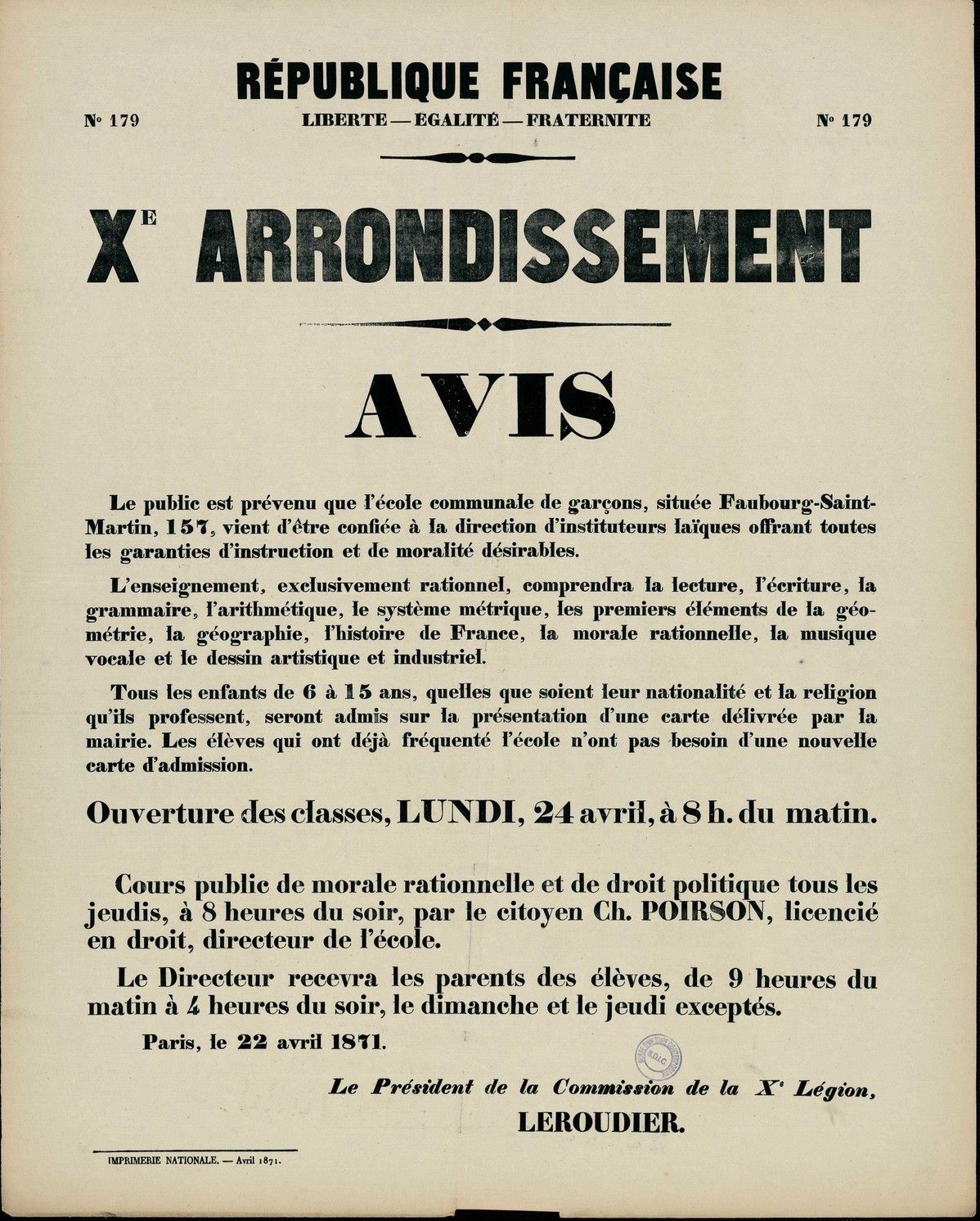

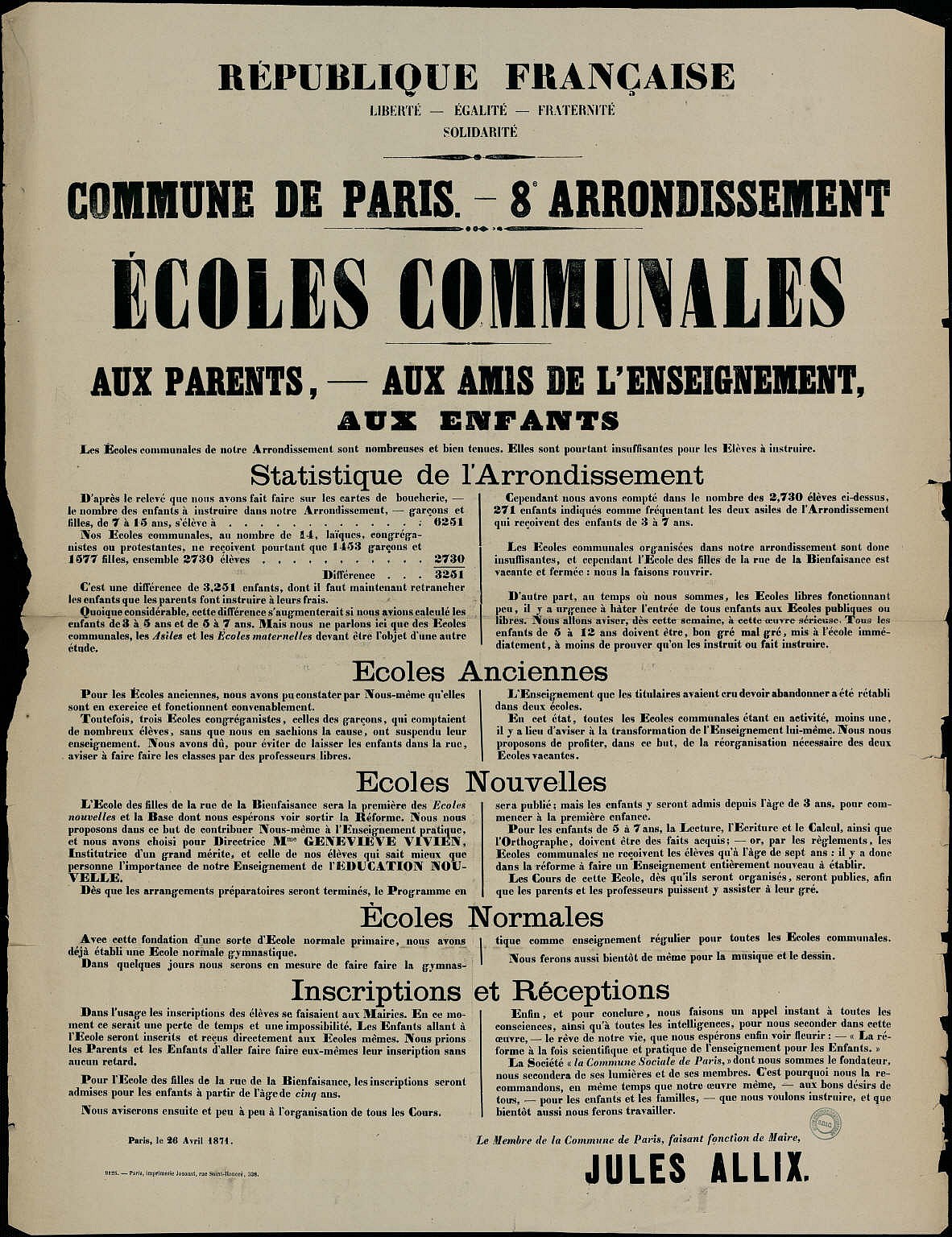

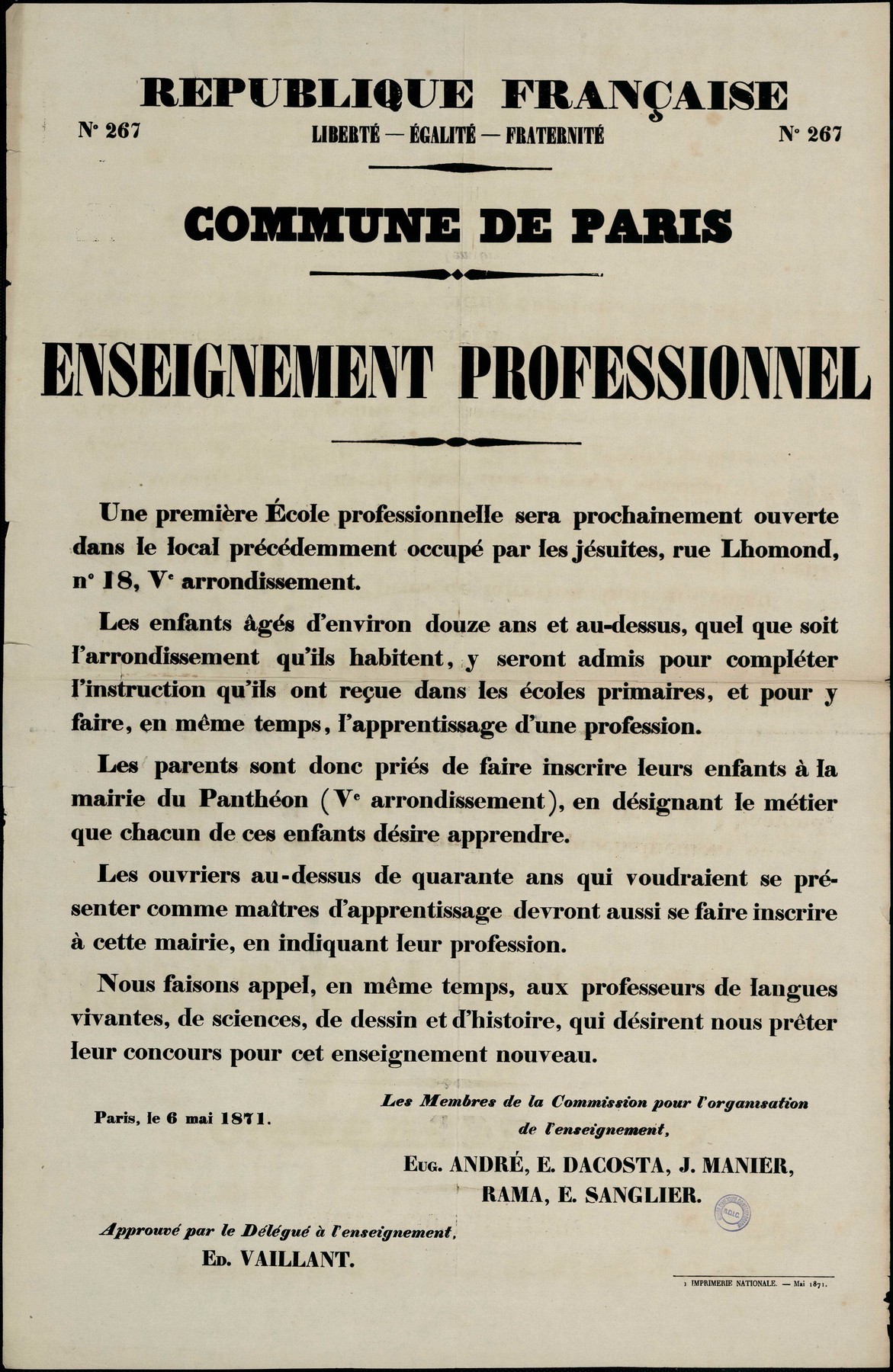

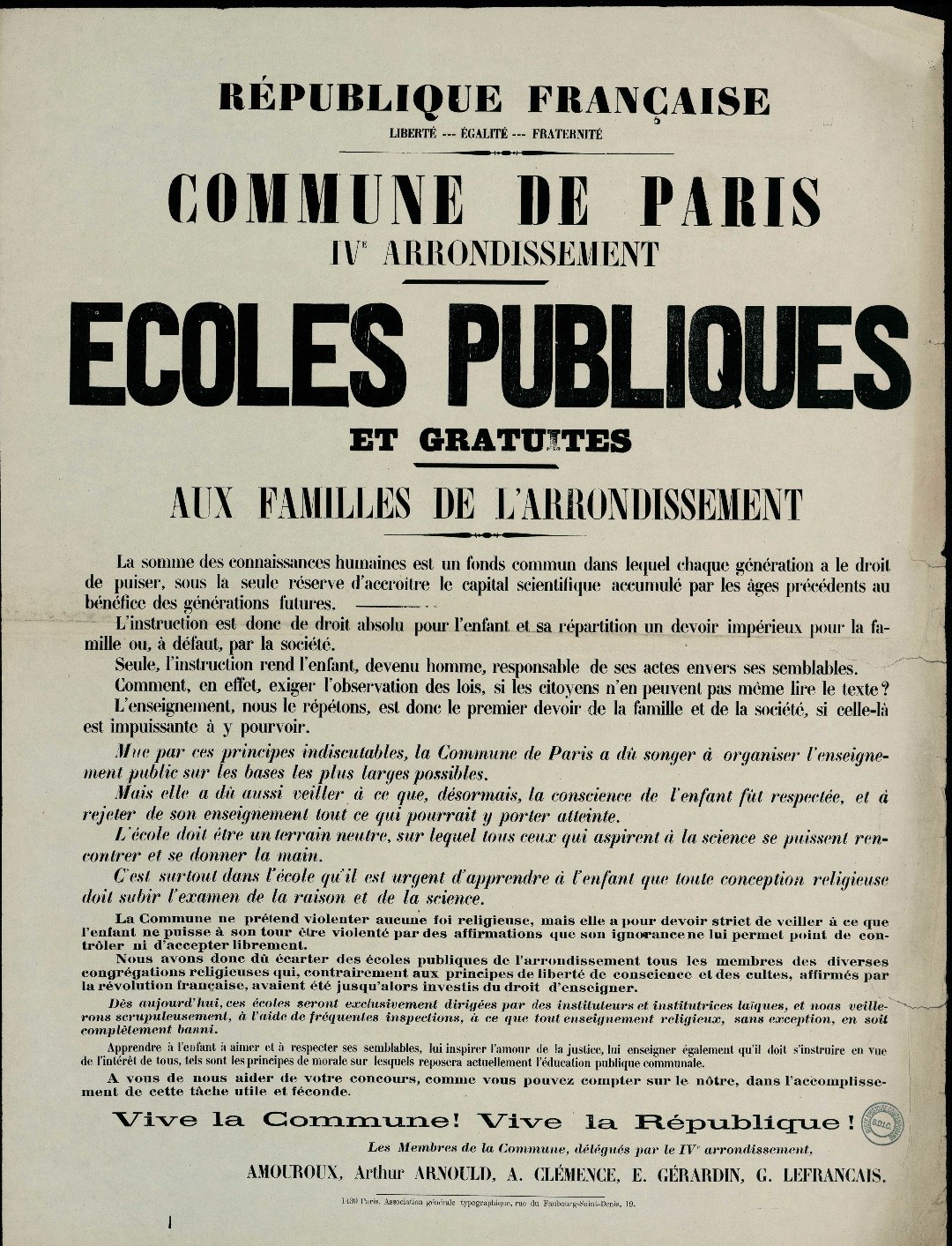

Cette introduction aux documents qui vont suivre est déjà trop longue. Je voudrais cependant inviter à réfléchir sur ce dernier point, à savoir que pour les uns la Commune n’a pratiquement rien pu faire dans ce domaine, ses priorités étant ailleurs, notamment la guerre d’où dépendait sa survie, son manque de moyens financiers, son manque de temps enfin, les deux grandes écoles « vitrines » (les garçons rue Lhomond le 6 mai et les filles rue Dupuytren le 12) ayant à peine le temps de sortir des projets du fait de la Semaine sanglante. Mais c’est le propre aussi de la Commune, dans ce domaine comme tant d’autres, d’avoir fait preuve d’une extraordinaire densité d’actions concrètes. J’invite, pour un exemple parmi tant d’autres, à se reporter ci-dessous au décret du 23 avril. Ça se passe au niveau d’un arrondissement, c’est signé de noms pas connus du grand public, et ça proclame ceci :

Citoyens, Ce que vous réclamiez avec nous depuis si longtemps, ce que les hommes du 4 septembre nous avaient refusé : l’instruction purement laïque, est un fait accompli pour notre arrondissement.

Eh oui, pendant ces 72 jours, il y eut réellement des élèves accueillis, des enseignants au travail, des projets éducatifs menés à bien. Il y eut même des joies dans la vie quotidienne, et il y eut même des espérances tournées vers l’avenir.

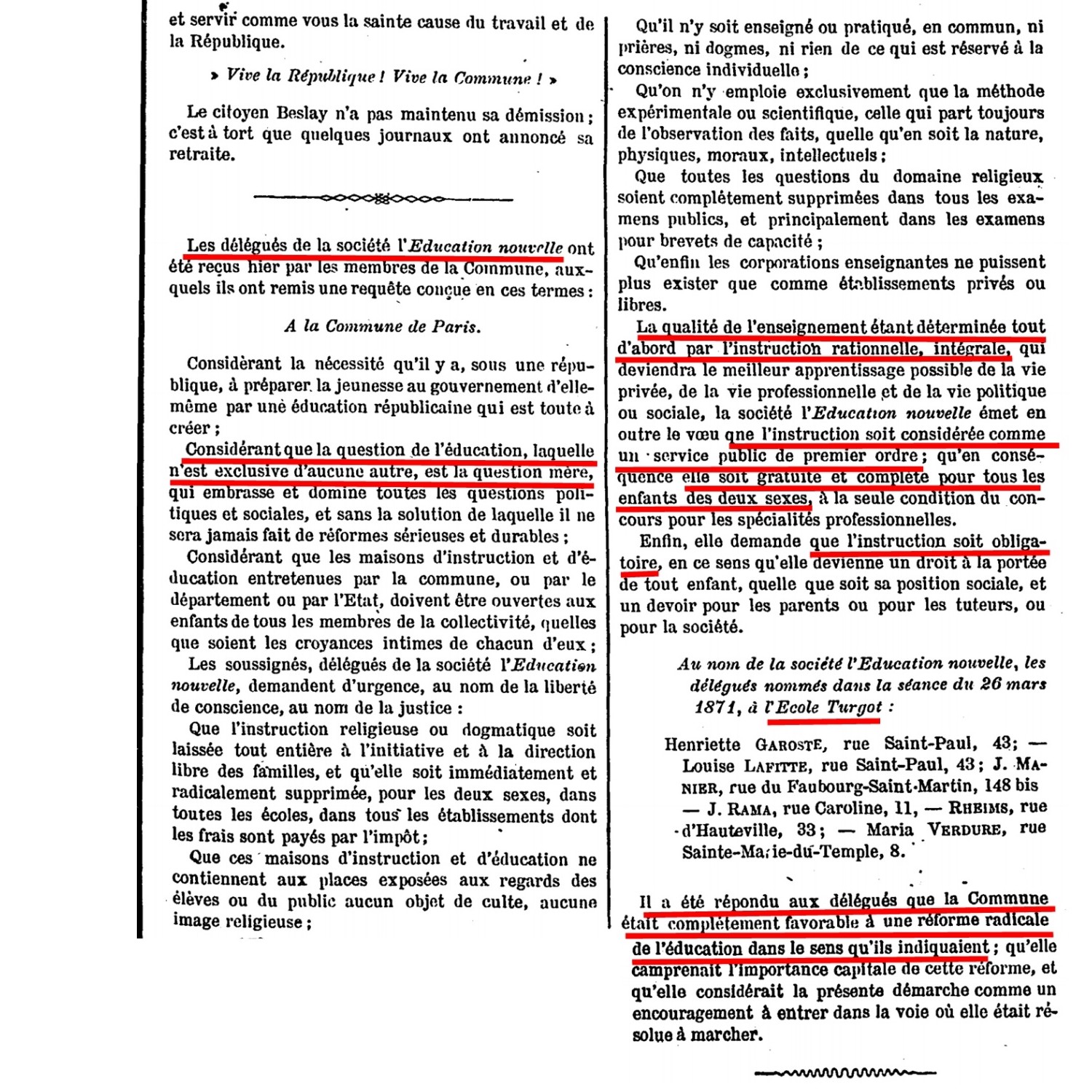

Avant Vaillant

(Journal officiel)

Page 67 - 27 mars

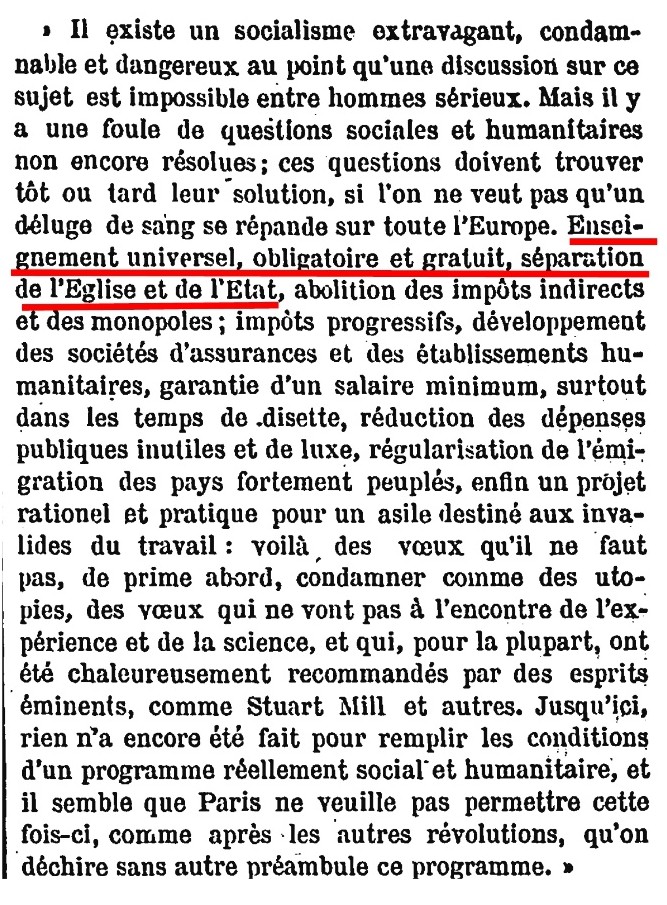

En tête des revendications. Un hasard ?...

ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES TRAVAILLEURS

Conseil fédéral des Sections parisiennes

Page 92 - 29 mars

Page 98 - 30 mars

Page 116 - 31 mars

Page 129 - 2 avril

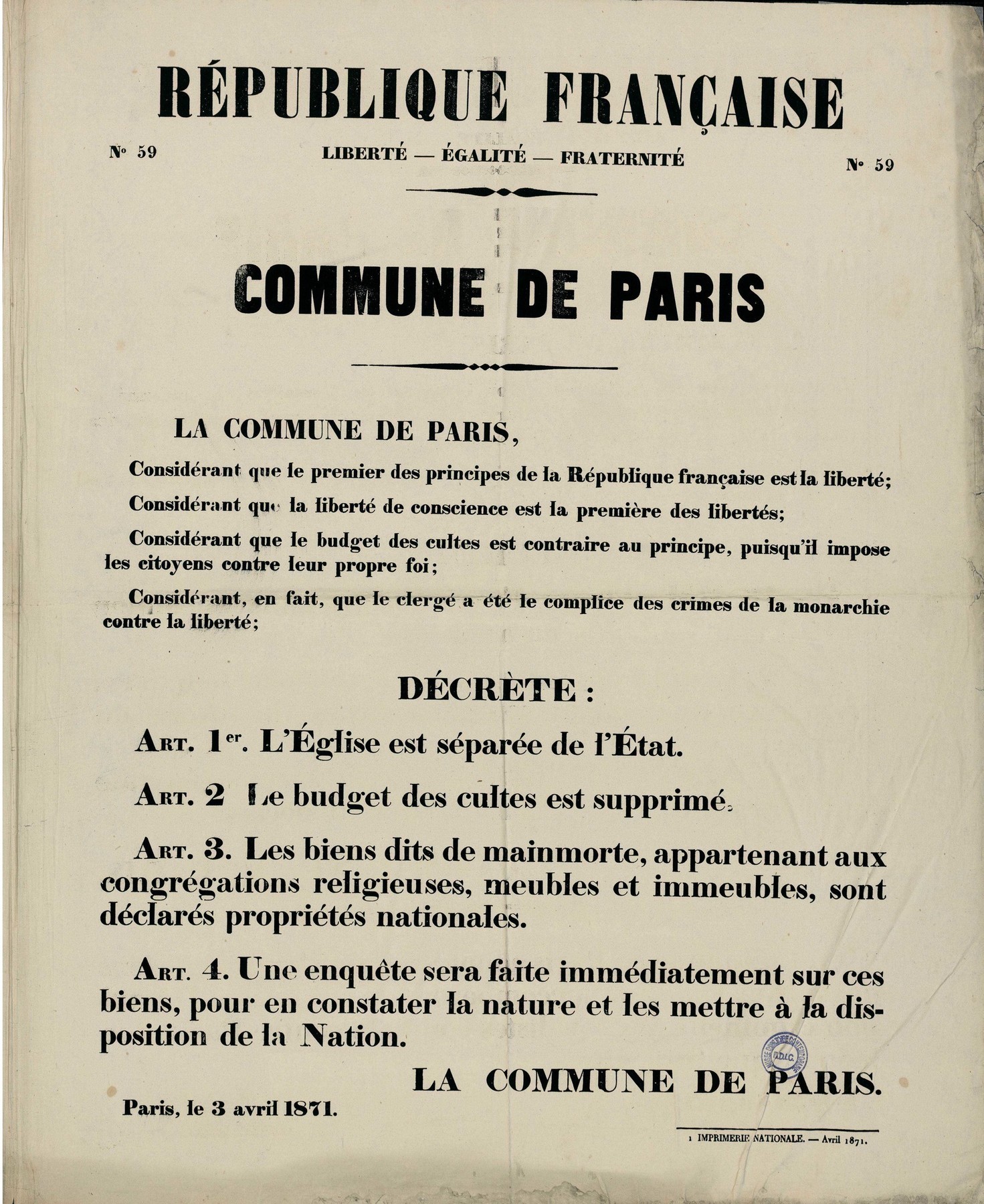

Page 133 - 3 avril

Page 253 - 13 avril

Page 253 - 14 avril

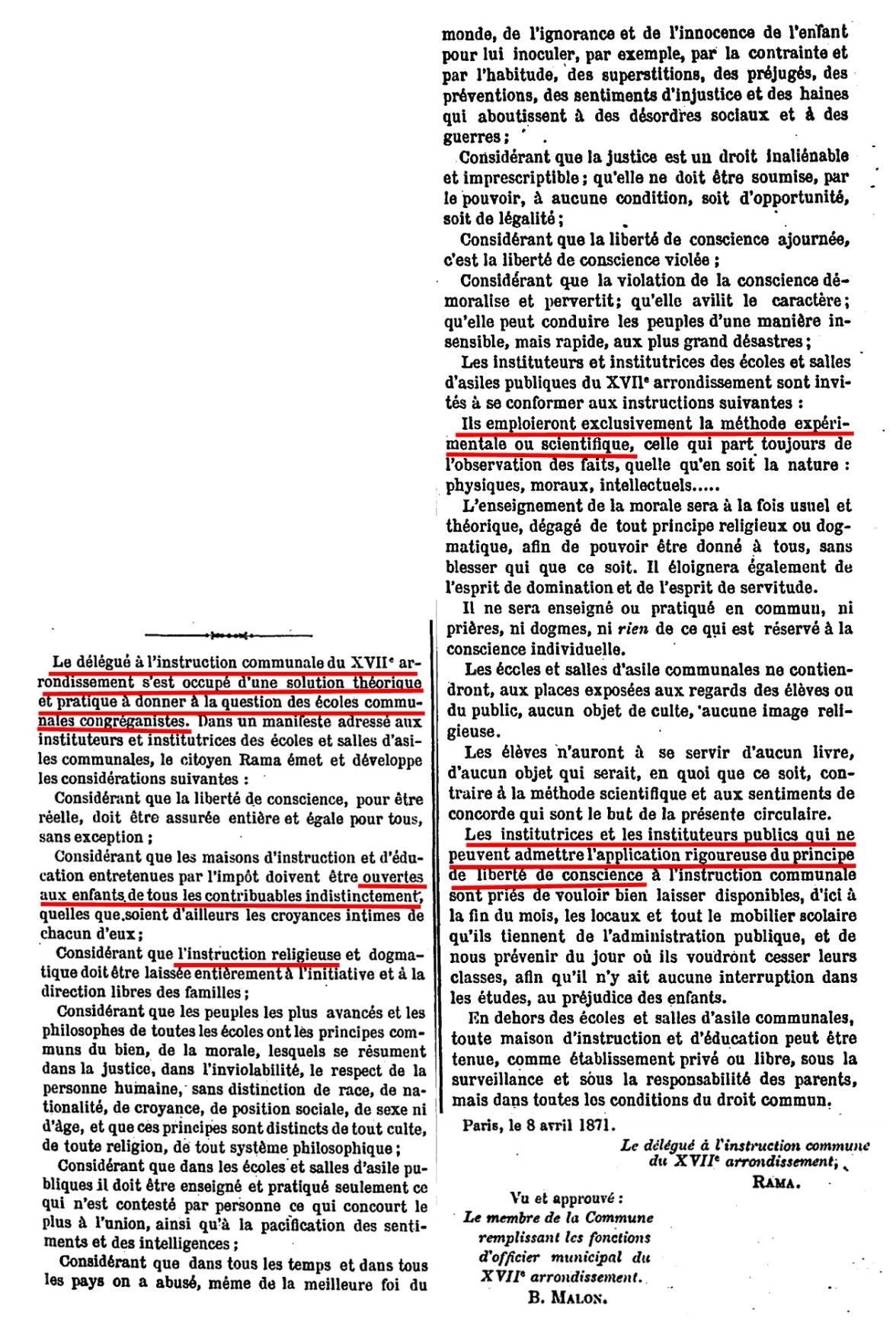

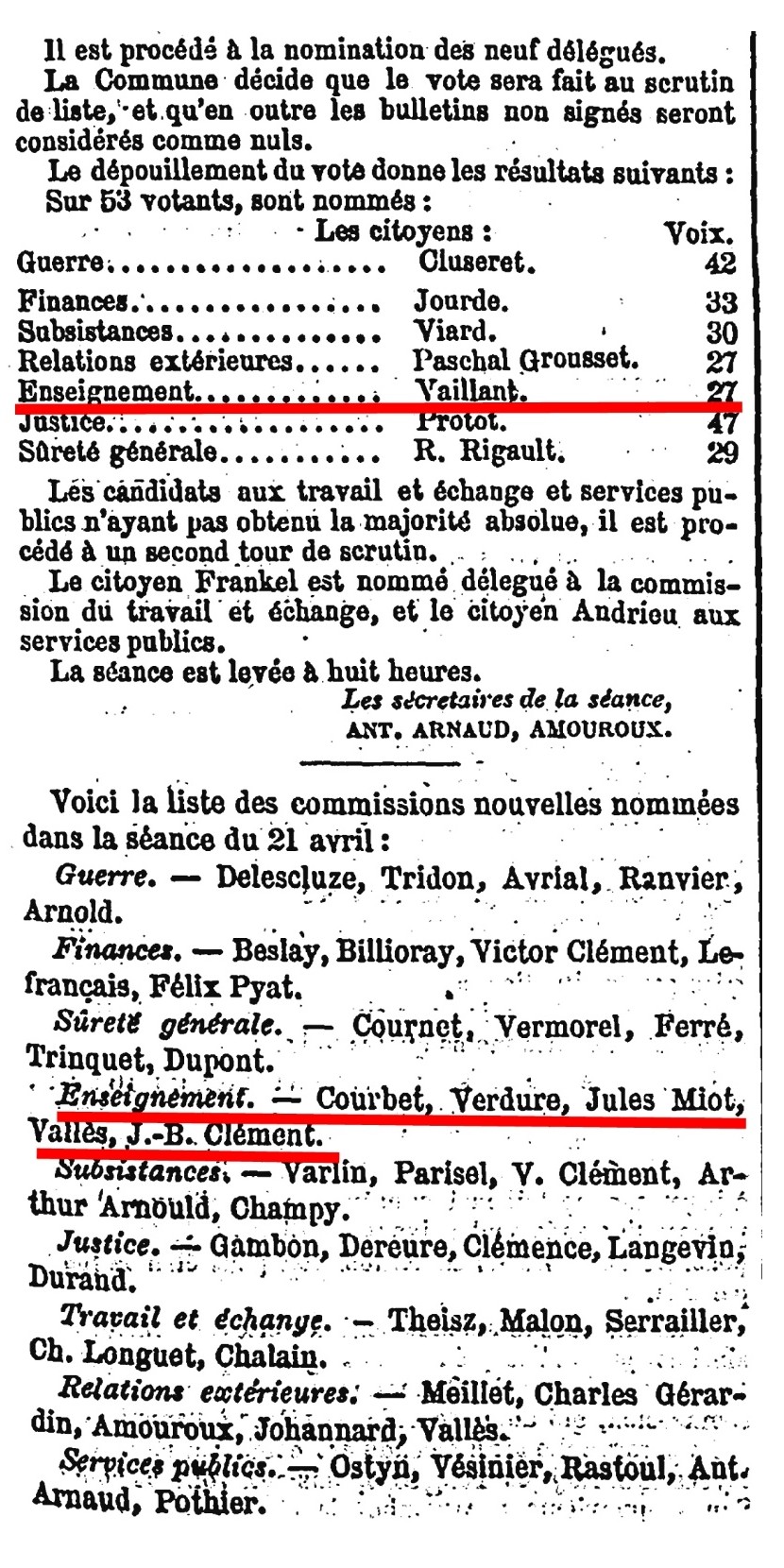

Après Vaillant

Page 341 - 20 avril

COMMUNE DE PARIS

Séance du 20 avril 1871

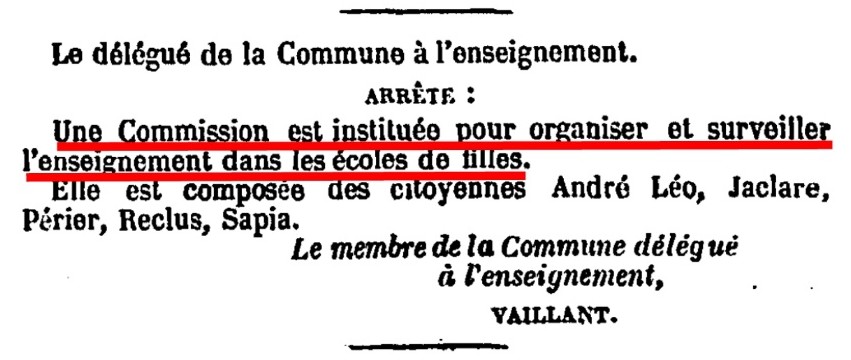

Page 341- 21 avril

Page 341 - 22 avril

Page 348 - 22 avril

Page 350 - 23 avril

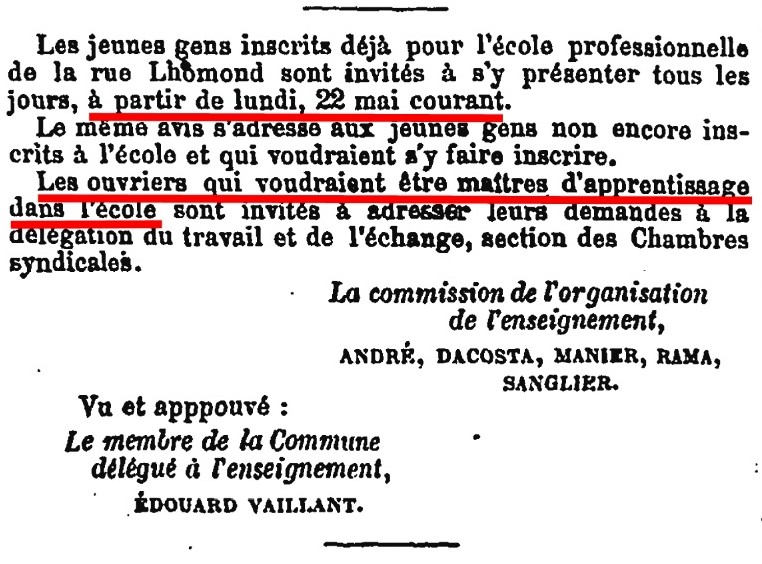

Page 424 - 26 avril

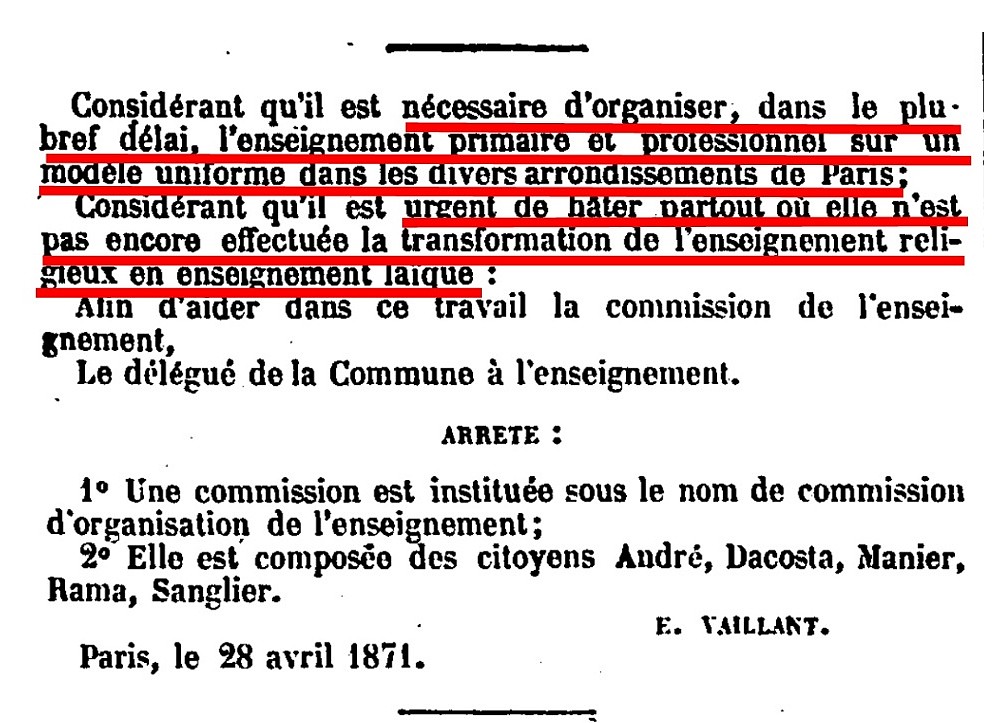

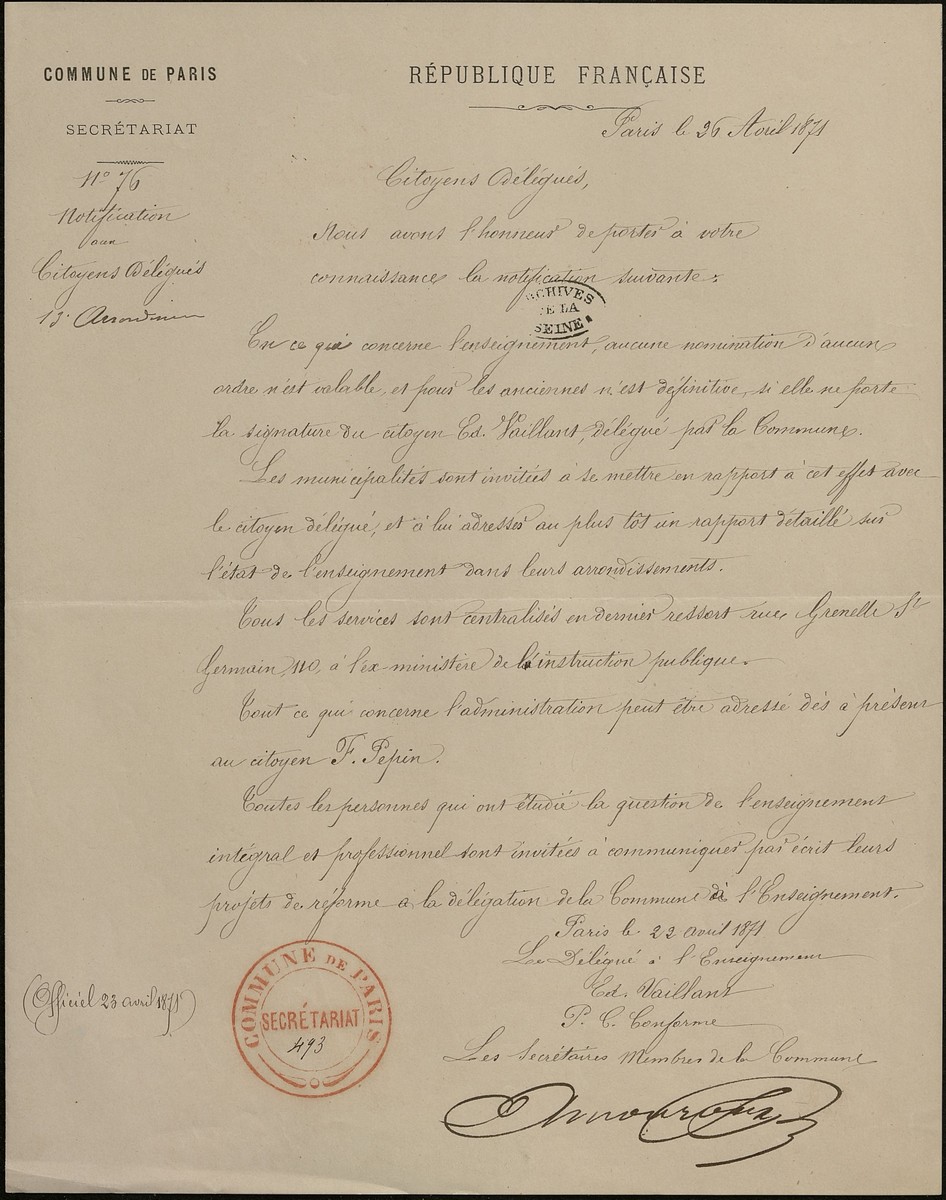

Page 412 - 28 avril

Page 458 - 4 mai

Page 472 - 3 mai

Page 487 - 6 mai

Page 531 - 11 mai

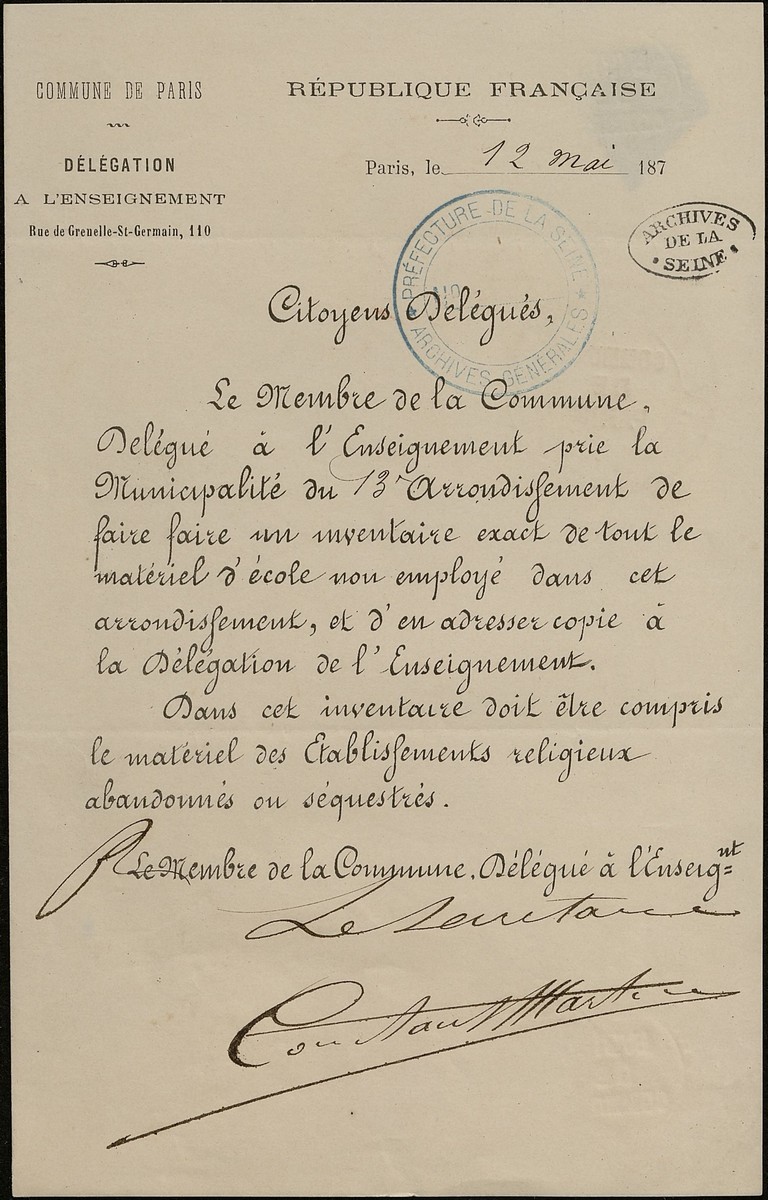

Page 536 - 12 mai

Page 543 - 12 mai

Page 574 - 14 mai

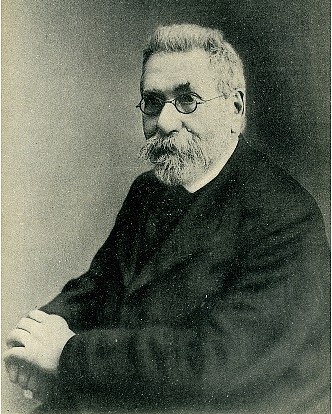

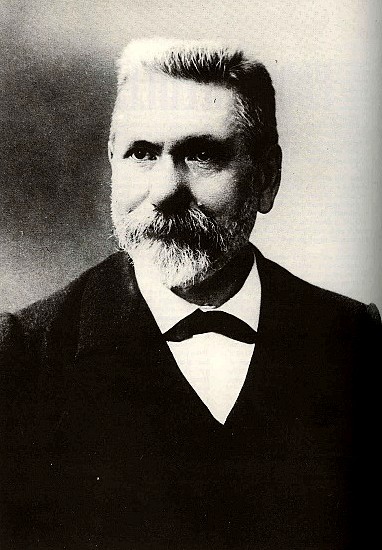

Moi, Édouard Vaillant, Vierzonnais, internationaliste

Tout, dans la trilogie, est écrit au présent, parce que la vie ne se conçoit qu’au présent et la remarque que nous faisons à propos des temps s’applique aux personnes. Partout, le JE. S’il désignait Jacques Vingtras ou Jules Vallès, il serait proprement intolérable, comme ce « moi », dit haïssable et si peu haï, mais il représente l’humanité en marche vers des lendemains meilleurs et que l’excitation des combats quotidiens aide à se survivre ! […] Du ils collectif au on impersonnel, pour aboutir au je de la révolte universelle. (Pierre Cogny, Vallès et son temps, Larousse, 1980, p. 131)

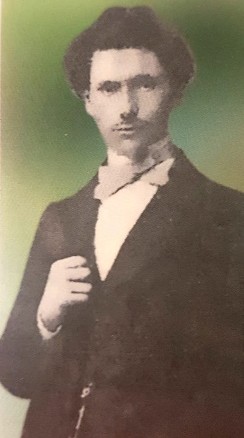

Nous sommes le 29 janvier 1840, et je viens de naître, au centre-ville de Vierzon-Ville, chez grand-père Michel et grand-mère Victoire : un grand appartement au premier étage, au bas de la rue principale, la rue Neuve, au numéro 3. Mon père, Michel lui aussi, et ma mère, Ambroisine, veillent sur moi ; ils sont aidés par ma grande sœur Jenny, qui a sept ans.

J’ai deux ans. Nous sommes voisins d’un hôtel qui sert de relais pour les chevaux ; la voiture venue de Bourges - la patache- en profite, et nous emmène, nous les enfants et les parents, vers la capitale. À une trentaine de kilomètres de là, mon père attire notre attention sur la petite ville solognote de Salbris, où il s’efforcera de rendre prospère la forge qu’il dirige, et où il reviendra très vite. Quand je serai plus grand, c’est là que j’apprendrai le latin avec le prêtre de la paroisse. Cela ne m’étonne pas de ma mère, qui est très pieuse, mais je sais qu’elle a surtout en vue de parfaire mon éducation.

En attendant, nous voici installés, et c’est aussi notre éducation qui a motivé ce choix, dans le quartier du Panthéon, dans le Ve arrondissement de Paris. Je sais que ma mère est plutôt riche : on ne manquera de rien.

J’ai huit ans. Je vois passer, sans bien la comprendre, ce qu’on me dit être la révolution de 48 : je suis plutôt préoccupé par la discipline du collège Sainte-Barbe, que je découvre en la supportant mal, et je ne suis pas le seul. Mais quand j’apprends qu’on y a tué quelque cinq mille personnes, mon indignation est sans limite.

J’ai dix-sept ans, je réussis mon baccalauréat ès sciences sous l’Empire, que je déteste. Un professeur a confiance en moi, et c’est largement grâce à lui que je deviens un pensionnaire de L’École Centrale.

J’en sors à vingt-deux ans, en 1862, avec le titre d’Ingénieur des Arts et Manufactures.

Deux ans plus tard, je vais pour la première fois en Allemagne. M’y attirent les progrès des idées philosophiques et politiques. Il ne me manque qu’un prétexte : justement, mon ami le traducteur Joseph Roy est intéressé par les thèses sur l’athéisme de Ludwig Feuerbach. Je rencontre le philosophe à Nuremberg, et nous resterons liés jusqu’à sa mort. Nous parlons beaucoup de Joseph Proudhon ; je lui apprendrai sa mort l’année suivante. Je ne dirai rien de ma possible idylle avec la fille de Feuerbach.

J’ai vingt-cinq ans, et je suis docteur ès sciences à la Sorbonne. Je m’amuse à la pensée qu’un homonyme, biologiste, spécialiste des mollusques, obtenant à ce moment-là sa thèse lui aussi, puisse donner à penser aux gens du futur que c’est moi qui serais malacologiste, ou – qui sait - que je n’aurais tout simplement pas obtenu la mienne, si on n’en retrouvait pas la trace.

Mais c’est bien ce prestige scientifique qui incite mon tout récent beau-frère à me faire retourner en Allemagne, où la chimie de pointe pourrait servir à sa cimenterie.

En effet, en 1866, j’étudie les sciences à Heidelberg et à Tübingen. Rien non plus ici sur mon idylle avec la jeune fille de mes logeurs dans cette dernière ville. En fait, je m’adonne surtout à la philosophie et à la médecine.

J’ai vingt-sept ans. J’adhère à la section allemande de Genève de l’internationale.

En 1869, me voici docteur en médecine à Vienne ; mon titre n’est valable qu’en territoire allemand.

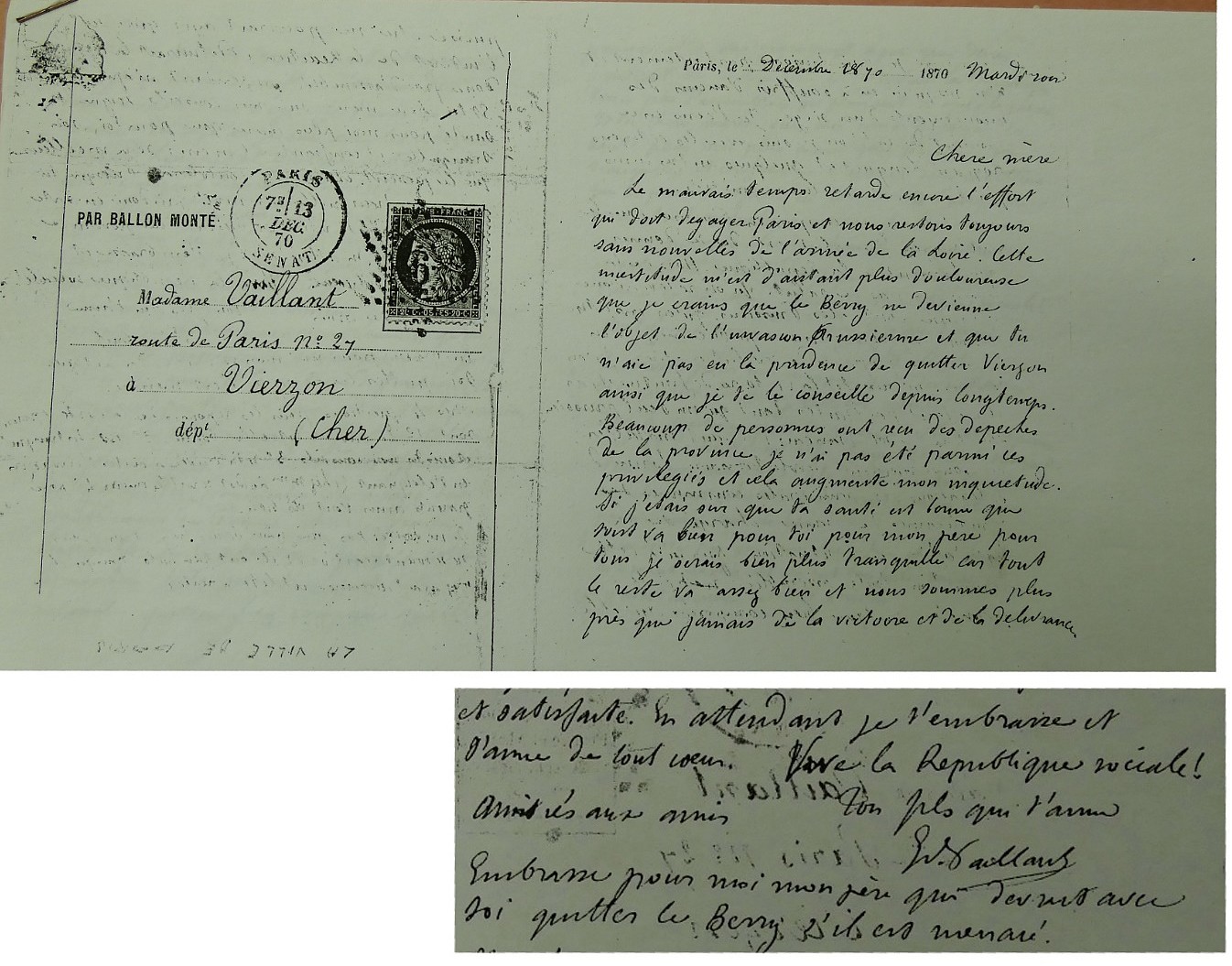

J’ai trente ans. L’Empereur déclare stupidement la guerre à la Prusse, je rentre précipitamment à Paris dès juillet. A cette époque, à Vierzon, notre maison familiale est au 27, route de Paris, à Vierzon-Ville.

Le 4 septembre, je participe à l’insurrection parisienne. En compagnie de Charles Longuet, je télégraphie à son futur beau-père, Karl Marx, la composition du futur gouvernement. Le 13, je signe le manifeste du Comité Central des Vingt Arrondissements. J’admire beaucoup Auguste Blanqui, avec lequel je rentre en relation. Je n’ai aucune confiance dans ce gouvernement qui se pare abusivement du titre de Gouvernement de Défense Nationale alors qu’il ne songe qu’à capituler. Je m’engage aussitôt dans la Garde nationale, avec un grade dans le 88e bataillon d’artillerie. Le 31 octobre, je participe au mouvement insurrectionnel avorté. L’hiver est terrible pour les Parisiens encerclés, ils souffrent du froid et de la famine. Le ballon fait parvenir ma lettre à ma mère ; je mens pour la rassurer :

Je vais toujours parfaitement et n’ai jusqu’ici eu à souffrir d’aucun des inconvénients d’un siège.

Je suis fier de mon cousin, Hector Touttain, qui harcèle efficacement les Prussiens entre le sud de Vierzon et le nord d’Orléans, au point qu’on le fera capitaine. Mais on ne peut empêcher ma ville natale d’être l’objet d’un pillage durant cinq jours, après quoi les Prussiens sont détournés vers Bourges.

L’année 1871 commence. Le 6 janvier, nous sommes réunis, Jules Vallès, Émile Leverdays, Gustave Tridon et moi, pour rédiger ce qui sera connu comme la seconde Affiche rouge. C’est Tridon qui trouve la formule-choc :

Place au peuple ! Place à la Commune !

Le 18 mars me surprend avec Tridon et Blanqui à Bordeaux, où nous sommes venus pour inciter les députés à davantage de combativité. Je rentre à Paris. Le gouvernement s’enfuit à Versailles.

Les élections du 26 me confèrent la fonction de maire du très bourgeois VIIIe arrondissement : sur un malentendu, sans doute, du fait de mon titre d’ingénieur. Je suis désigné par l’assemblée de la Commune comme l’un des sept membres de sa Commission exécutive, aux côtés de l’autre Vierzonnais, Félix Pyat.

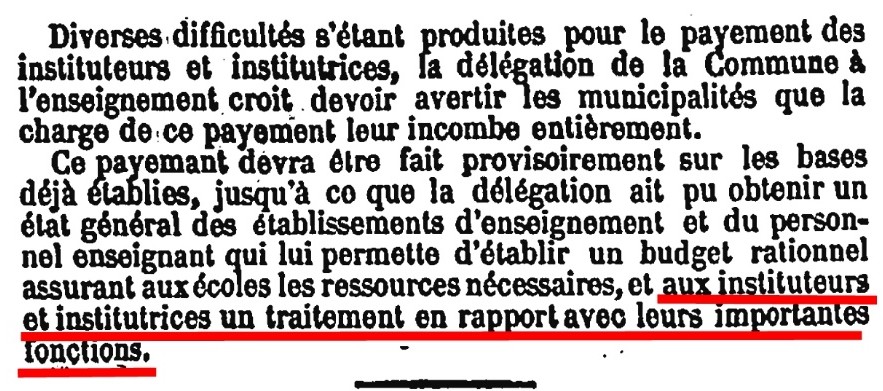

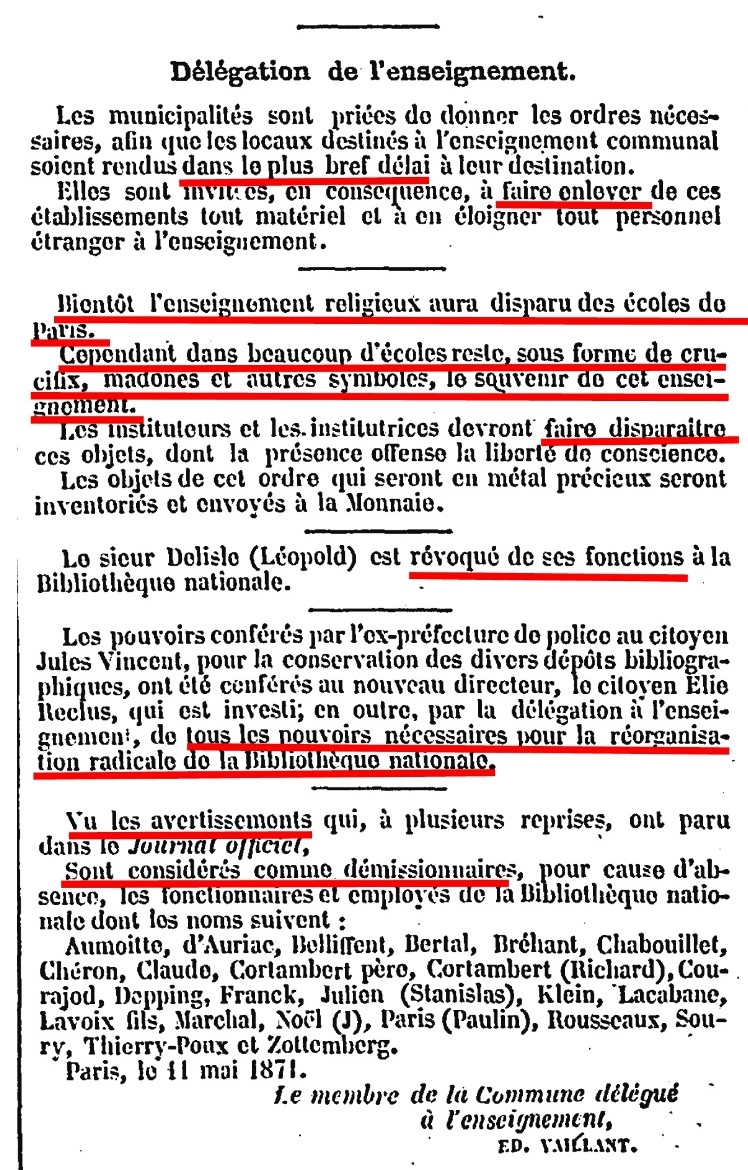

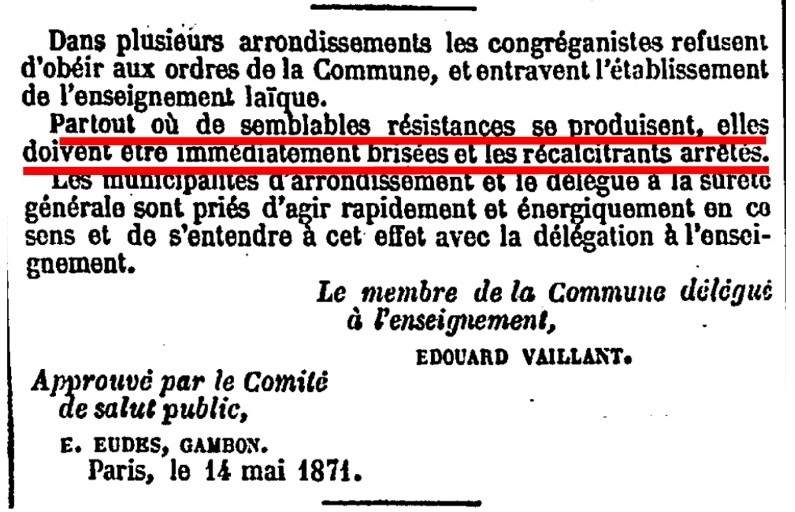

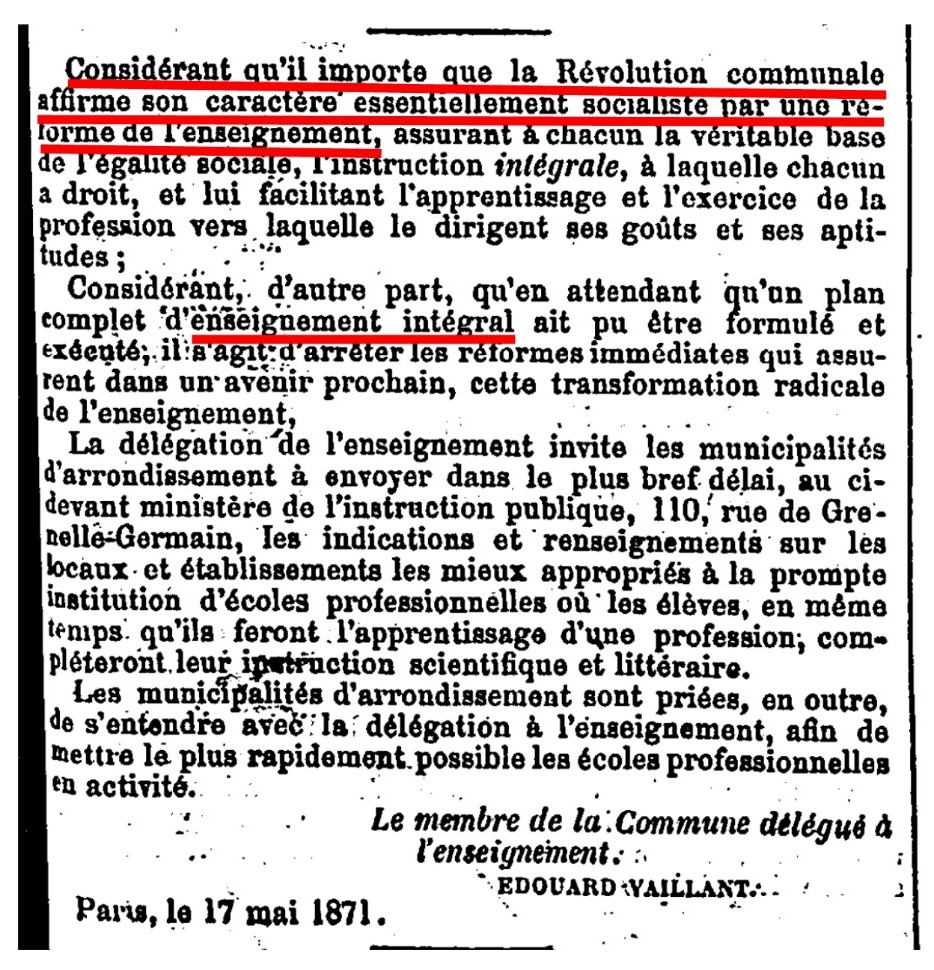

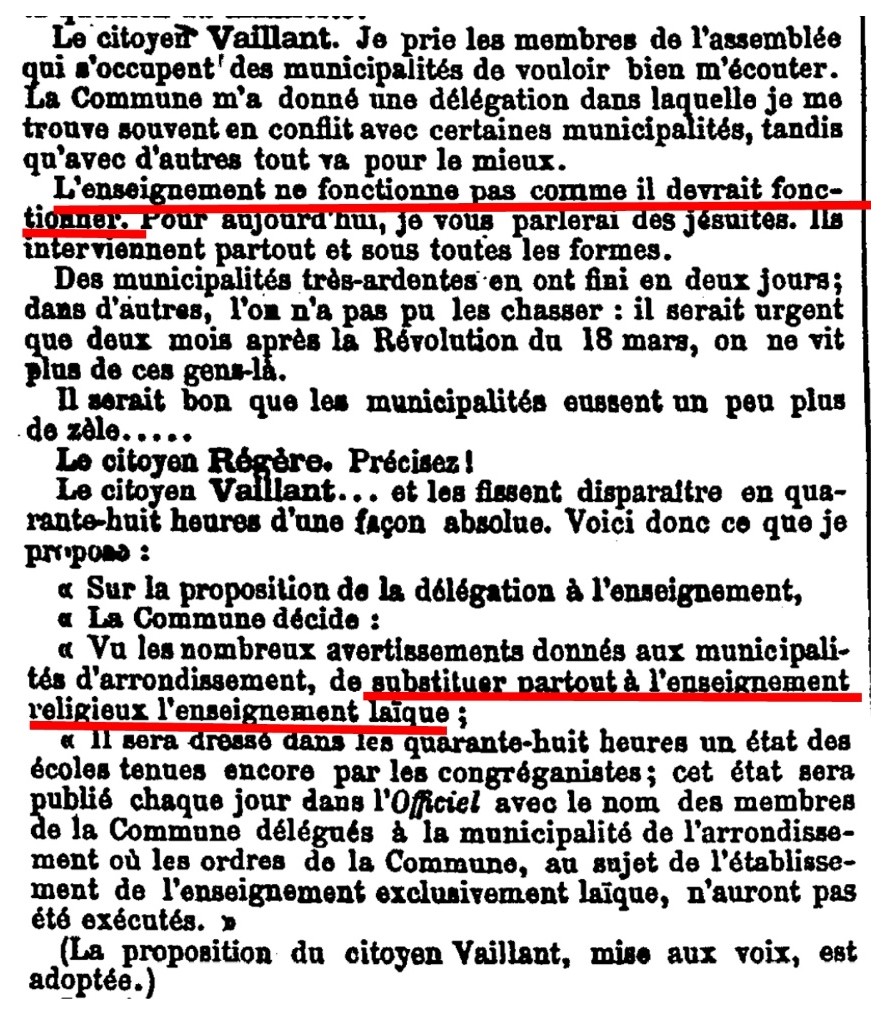

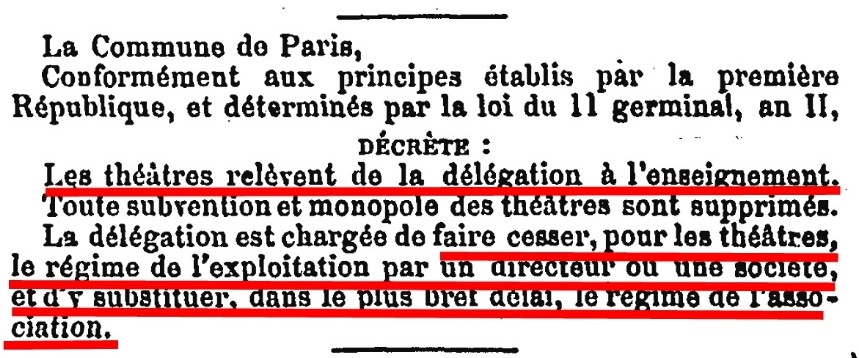

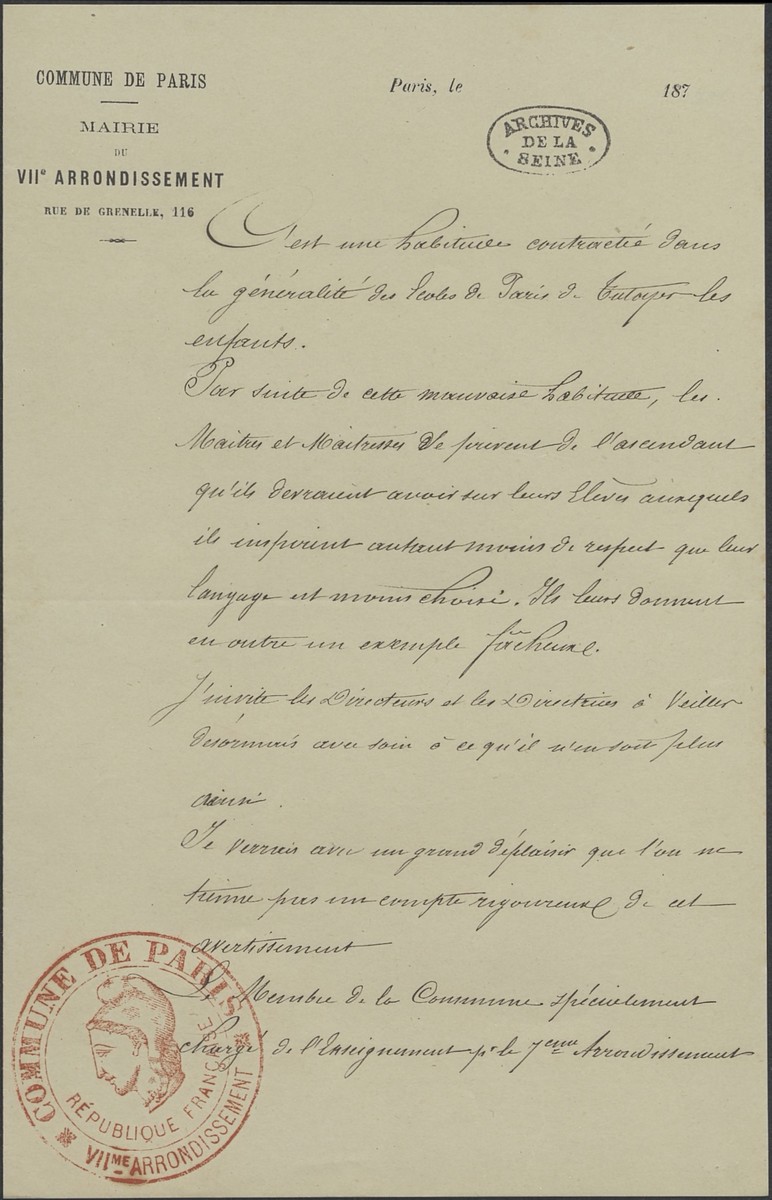

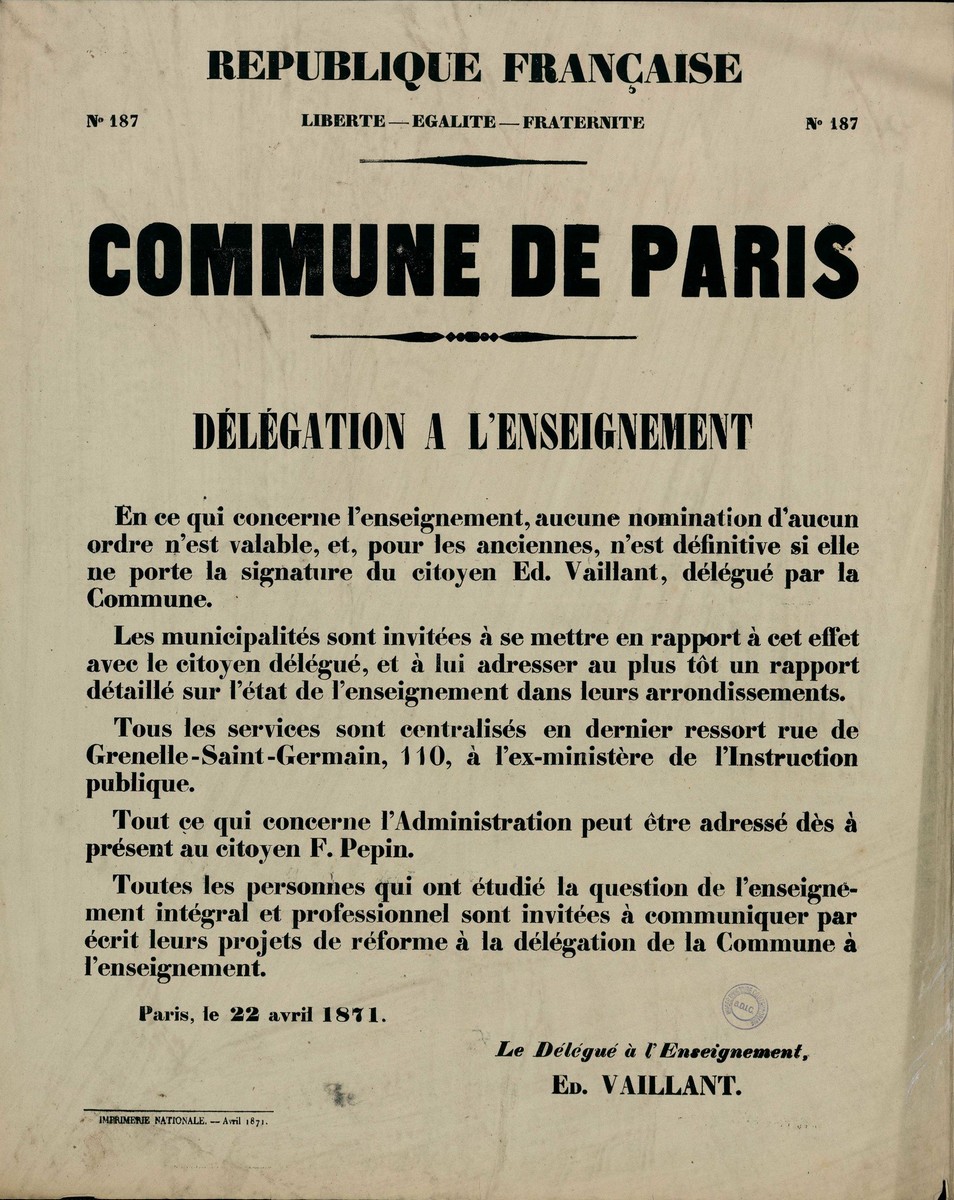

Quand on ajoute à mes fonctions initiales, le 20 avril 1871, une responsabilité de délégué à l’Instruction publique, j’ai davantage les coudées franches pour rendre aussi concret que possible un enseignement laïque, gratuit et obligatoire, à la fois théorique et pratique, fonctionnant à égalité pour les filles et les garçons. A partir de cette date, je n’ai de cesse que les directives de la Commune ne soient confirmées dans les faits, et je ne tarde pas à le faire savoir : « Aucune nomination d’aucun ordre n’est valable, et pour les anciennes n’est définitive, si elle ne porte la signature du citoyen Édouard Vaillant, délégué par la Commune. » Par le décret du 2 avril, nous avions séparé l’Église de l’État. Mais dans la réalité les choses évoluent trop peu, il y a des résistances jusque dans notre camp. J’appuie donc énergiquement, pour les promouvoir et les généraliser, les initiatives les plus positives déjà mises en place par plusieurs pédagogues, hommes et femmes. Le 11 mai, je donne l’ordre de retirer des écoles « crucifix, madones et autres symboles », et je réinsiste le 17 :

Partout où de semblables résistances se produisent, elles doivent être immédiatement brisées et les récalcitrants arrêtés. Les municipalités d’arrondissement et le délégué à la Sûreté générale sont priés d’agir rapidement et énergiquement en ce sens et de s’entendre à cet effet avec la délégation de l’Enseignement.

La veille de la Semaine sanglante, au ministère de la rue de Grenelle, nous débattons de l’enseignement et de l’échange de Blanqui avec l’archevêque Darboy. Ma mère est avec nous et Fanny Matty, jeune femme qui deviendra bientôt « Madame Vaillant », même si nous ne nous marierons jamais. Ma mère peut heureusement regagner Vierzon et rejoindre mon père à temps.

Le 28 mai, dans le XXe arrondissement, je fais les derniers coups de feu en même temps que les dernières tentatives de conciliation avec le gouvernement, aux côtés d’un autre Berrichon, Gabriel Ranvier. Quelque vingt ans plus tard, évoquant cet épisode sinistre dans un de mes articles, je me référerai également à un massacre de grande ampleur survenu au XVIIe siècle, pendant la Guerre de Trente ans :

Depuis la Saint-Barthélemy et le sac de Magdebourg, l’humanité n’avait pas vu de tels forfaits, une pareille cruauté, une aussi insatiable fureur.

Après avoir échappé à des dangers multiples, je parviens à m’échapper par l'Espagne, puis par le Portugal. À Lisbonne, je prends un navire pour Londres, où je débarque le 1er août.

Le 8, grâce à l’appui de Marx, j’entre au Conseil Général de l’Internationale. Lors de la conférence de Londres, en septembre, je suis de ses soutiens. Mais, en ce qui concerne l’action de l’Internationale, il est pour l’apaisement et l’attentisme, quand je suis rempli de bruit et de fureur.

J’ai trente-deux ans. Cet été, le 17 juillet, le 3e Conseil de guerre m’a condamné à mort par contumace. Je passe avec succès mes examens de docteur en médecine britannique, et je serai même admis, bientôt, parmi les membres du prestigieux Royal College of Sugeons. Grâce à cette activité et aux ressources financières de ma famille, je peux venir en aide à plusieurs compagnons d’exil. En septembre, je participe au congrès de La Haye, mais finis par m’en retirer. Ma brouille avec Marx est assez sérieuse, mais heureusement, elle n’est pas durable, et nos relations reprennent vite dans l’estime réciproque.

En 1874, je rédige le manifeste Aux Communeux. D’emblée, je mets en avant mon athéisme :

Nous sommes athées, parce que l’homme ne sera jamais libre, tant qu’il n’aura pas chassé Dieu de son intelligence et de sa raison.

sans mettre mon drapeau politique dans ma poche :

Nous sommes communistes, parce que nous voulons que la terre, que les richesses naturelles ne soient plus appropriées par quelques-uns, mais qu’elles appartiennent à la communauté.

Je n’oublie évidemment pas d’où nous venons, et oui, l’esprit de revanche, voire de rancune, bout en moi :

À peine sortis des massacres de la Commune, rappelons à ceux qui seraient tentés de l’oublier que la gauche versaillaise, non moins que la droite, a commandé le massacre de Paris, et que l’armée des massacreurs a reçu les félicitations des uns comme celles des autres. Versaillais de droite et Versaillais de gauche doivent être égaux devant la haine du peuple.

Pour mes trente-cinq ans, un rayon de soleil vient percer cet amas de nuages : le 16 mars, mon fils Jacques vient au monde à Marylebone. Sa mère est ma compagne, Charlotte Rose Françoise Matty, dite Fanny Matty. Elle a trente-sept ans.

Ce bonheur ne dure pas bien longtemps. C’est le premier jour de la nouvelle année 1880 que je deviens orphelin de père. Mais la loi d’amnistie, qui passe enfin ce 11 juillet, me permet du moins de rentrer en France, et, dès le début du mois d’août, je suis en mesure de prendre le train à Dieppe. Je suis déterminé à poursuivre notre combat politique aux côtés de Blanqui, que j’aide de mes deniers à lancer le quotidien Ni Dieu ni Maître, auquel je collabore. Paris étant devenu, de par la répression horrible, un vaste désert de militants, c’est à partir de Vierzon, ma ville natale, que je me consacre activement à la propagande révolutionnaire. Parce qu’il m’est plutôt flatteur, je cite le rapport que transmet à sa hiérarchie le commissaire de police local :

Au jour dit, début août, les sympathisants se pressent autour de la gare de Vierzon. C’est un homme encore jeune et mince, à la chevelure abondante que découvrent et acclament les manifestants. La foule fête le symbole aux cris de ʺ vive la République ! vive la Commune ! "

Je vais avoir quarante et un an à la fin du mois, mais voilà qu’un an jour pour jour après la mort de mon père, j’ai la douleur de perdre Blanqui ce 1er janvier 1881. En compagnie de Clemenceau, je suis à son chevet quand ce combattant admirable rend son dernier soupir. Ses amis, pour perpétuer sa mémoire, ont créé une association baptisée le Comité Révolutionnaire Central. Je transforme très vite cette structure commémorative en organisation politique dont je prends la direction.

En 1883 nous sommes expropriés de notre maison familiale par le maire de Vierzon-Ville, Charles Hurvoy, qui appuie un projet piloté par le député Henri Brisson et le ministre Jules Ferry, visant à créer là le premier lycée d’enseignement professionnel de France. Nous nous réinstallons quelques centaines de mètres plus au nord.

En 1884, je suis élu conseiller municipal à Vierzon-Villages, classé traditionnellement bien à gauche, mais aussi à Vierzon-Ville, ce qui était plus difficile, ainsi qu’à Paris, dans le XXe arrondissement, dans le quartier de Belleville. J’opte pour ce dernier mandat, et c’est là que je resterai implanté jusqu’à ma mort, sans solution de continuité.

Deux ans plus tard, je viens soutenir les ouvriers métallurgistes de Vierzon. Le chansonnier vierzonnais Maurice MacNab immortalisera cette grève mémorable en la mentionnant dans sa chanson célèbre Le grand métingue du Métropolitain.

« Ni Ferry ni Boulanger », voilà mon mot d’ordre en cette année 1887, et Sadi Carnot, qui est élu président, constitue pour nous un moindre mal.

Le 27 janvier 1893, je m’installe au 15, Villa du Bel-Air, dans le XIIe arrondissement, en bordure du chemin de fer de ceinture, près de Saint-Mandé, dans un modeste pavillon avec jardin. C’est là ma dernière adresse parisienne.

En septembre, les socialistes, pour la première fois, font une entrée massive à la Chambre. Je suis élu député de la Seine, quartier du Père-Lachaise (2e circonscription du 20e arrondissement). Nous sommes une cinquantaine, avec Guesde et Jaurès, à constituer un groupe qui enfin aura des moyens de se faire entendre. Si je suis comme Jaurès partisan de la révision du procès Dreyfus, je partage avec Guesde un certain nombre de réserves quant à la nature de notre engagement.

J’ai cinquante-cinq ans, et je me réjouis de la création d’un syndicat qui me vaudra plus tard, de la part de mon premier biographe, le surnom de « grand-père de la CGT ».

En 1898 je suis réélu député. Ma formation, le CRC, se transforme en Parti Socialiste Révolutionnaire (le PSR). Il s’agit pour nous d’accueillir les dissidents allemanistes qui ont souhaité nous rejoindre pour ne pas s’interdire les combats électoraux, et qui se sont constitués en une Alliance Communiste Révolutionnaire (l’ACR).

Si 1893 fut pour moi une année faste, l’année 1999, la veille de mes soixante ans, fut à coup sûr l’année la plus douloureuse. Le 12 juin, mon interpellation sur les « violences de la police contre les républicains » entraîne la chute du cabinet Charles Dupuy et son remplacement par Waldeck-Rousseau. Le 26, je m’élève violemment contre la présence de Millerand dans un gouvernement aux côtés du général de Galliffet. Je rappelle qu’il est « massacreur de Paris, assassin de la Commune, homme qui en 1871 dirigeait le massacre versaillais des Parisiens, etc. ». Cela n’est peut-être pas très sensible pour Jaurès, qui n’avait qu’une douzaine d’années à l’époque, mais moi, qui ai vu à l’œuvre de très près le massacreur de la Commune, je ne peux évidemment pas le supporter. Le groupe socialiste éclate alors, et je constitue avec mes amis le Groupe socialiste révolutionnaire. Cependant, au moment du vote, avec mon groupe et la fraction parlementaire du Parti Ouvrier Français, nous choisissons de nous abstenir, ce qui permet le maintien du cabinet de défense républicaine. Insensibles à cet argument, bien entendu, mes adversaires ne manqueront pas l’occasion de m’attaquer sur ma prétendue incohérence. Mais tout cela n’est rien, à côté du décès, le 8 septembre, de celle qui fut mon soutien le plus constant durant toute mon existence. Avec ma sœur, nous choisissons d’inhumer notre chère mère dans le caveau familial au cimetière de Vierzon-Ville auprès de son mari, et nous commandons un buste en bronze à Georgette Agutte, l’épouse de Marcel Sembat.

Je le garderai longtemps derrière moi, ce buste, comme une présence bienveillante en travaillant dans mon bureau.

Plus tard, à Ancy-le-Franc, sa ville natale, dans l’Yonne, un cénotaphe émouvant lui conférera sa place définitive, au-dessus de cette inscription :

À LA NOBLE FEMME A LA MERE ADMIRABLE D’UN SI HAUT ESPRIT ET D’UN SI GRAND CŒUR.

Je traverse alors une période de moindre activité, mais les congrès se succèdent et exigent, vu leur importance pour l’unité du parti, une présence constante. A celui de Lyon, en 1901, je suis mis en minorité sur le point de la condamnation rigoureuse du ministérialisme, et nous quittons ce congrès. Ma formation constitue dans la foulée, avec le Parti Ouvrier de France de Jules Guesde, l’Unité Socialiste Révolutionnaire (l’USR).

J’ai soixante-deux ans. Je suis de nouveau réélu, et aussitôt je reprends le combat pour la laïcisation de l’Etat. Parallèlement à l’aile droite du parti qui, autour de Jaurès, prend le nom de Parti socialiste français (le PRF) au congrès de Tours, notre formation devient, dans la ville de Commentry, le Parti socialiste de France (le PSDF).

En 1904 je collabore au journal que vient de lancer Jaurès, L’Humanité. J’écris aussi dans Le Socialiste, où, dans l’article du 14 février, je prends position contre l’engagement dans la guerre russo-japonaise, en concluant par ce cri qui sera maintes fois repris par la suite :

Plutôt l’insurrection que la guerre !

J’ai soixante-cinq ans en 1905, et c’est une grande année pour notre parti. En avril, au Congrès du Globe, le congrès de l’unité, notre PSDF et le PSF de Jaurès, Millerand, Viviani, Briand, deviennent la SFIO (Parti Socialiste – Section Française de l’Internationale Ouvrière). J’en suis le porte-parole à la Chambre. Enfin, à la fin de l’année, le 9 décembre, et même si elle demeure très insuffisante à mon sens pour établir une vraie laïcité, est votée la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

En 1908 le congrès de Toulouse se clôt par une motion d’unanimité rapportée par Jaurès. Je prononce un discours sur « l’action générale du parti » où je prône « l’action totale ».

C’est l’année de mes soixante-dix ans, qui commence par une gigantesque crue de la Seine. Au cours du Congrès de Copenhague ouvert le 28 août, nous cherchons encore de toute notre énergie les moyens d’empêcher la guerre. En vérité, désigné représentant au BSI (Bureau socialiste international) depuis près d’une décennie – ce qu’un biographe consacrera en me surnommant « le ministre des affaires étrangères du Parti socialiste » - c’est une constance de mon combat, bien soutenu en France par Jaurès, et à l’étranger par Rosa Luxemburg et Lénine. Cette fois, avec le Britannique Keir Hardie, je lance un appel particulièrement net en faveur de la grève générale. Cette motion, je la rédige ainsi :

Entre tous les moyens à employer pour prévenir et empêcher la guerre le congrès considère comme particulièrement efficace la grève générale ouvrière (surtout dans les industries qui fournissent à la guerre ses instruments : armes, munitions, transports, etc.) ainsi que l’agitation et l’action populaires sous leurs formes les plus actives. Éd. Vaillant.

Nous ne sommes malheureusement pas suivis par la majorité. Ma consolation de cette année-là, c’est l’adoption de la loi portée depuis bien des années par Arthur Groussier, l’homme à la barbe blanche interminable, qui a rallié notre mouvement après ses débuts allemanistes. Quatre mois plus tard jour pour jour, en effet, le premier livre du Code du Travail est officialisé.

En 1911, je suis l’auteur du premier projet global d’assurance sociale couvrant tous les risques : du chômage, des accidents, des maladies, de la vieillesse, de l’infirmité et de l’abandon.

L’occasion manquée à Copenhague, l’Internationale, devenue encore plus puissante, pourrait la saisir lorsqu’elle tient son congrès extraordinaire à Bâle les 24 et 25 novembre 1912. Avec Jaurès et Clara Zetkin, la grande féministe marxiste allemande, j’espère que la guerre balkanique ne s’envenimera pas et que la guerre mondiale qui nous menace tous n’aura pas lieu. Nous reportons nos derniers espoirs de l’empêcher sur le congrès suivant, prévu à Vienne en 1914, mais c’est la guerre, hélas ! qui nous prendra de vitesse.

Notre parti décide de présenter un candidat contre le candidat radical aux élections présidentielles du 17 janvier 1913. C’est contraire à nos habitudes, mais Jules Pams, l’homme de Clemenceau qui fit fusiller des ouvriers, doit être éliminé à tout prix. D’où ma candidature, la première du Parti socialiste à une élection de ce type, qui a - faiblement mais en interdisant toute surprise - favorisé l’élection de Poincaré.

Évoquer l’année 1914 c’est évoquer une tragédie. La balle qui emporte Jaurès le 31 juillet semble me frapper également. Lors de la mobilisation générale qui s’ensuit dès le 2 août, j’appelle, conformément à mes engagements lors de la guerre de 70 comme à ceux que je partageais avec Jaurès, à la défense nationale, à partir du moment où toute chance de paix a disparu. Je déclare alors :

Les socialistes rempliront à la fois leur devoir patriotique et leur devoir socialiste. En présence de l’agression, ils accompliront tout leur devoir pour la Patrie, pour la République, pour la Révolution.

Je répèterai cette formule 2 jours plus tard aux obsèques de mon ami.

C’est lors de cette après-midi qu’on entend prononcer la formule « l’Union sacrée ». Je l’approuve sur le fond, et j’approuve Sembat et Guesde de participer au ministère mis en place sous cette dénomination. Mais, l’ayant précédé, on ne peut dire que je m’y suis « rallié » comme on n’a pas manqué, pourtant, de me le reprocher par la suite. J’ai, je le répète, appelé à « la défense nationale ».

J’ai soixante-quinze ans, et c’est la dernière de ma vie. Je viens de confier à mon ami Louis Dubreuilh :

Cette guerre m’a tué.

C’est bien ce samedi-là, le 18 décembre, à six heures du soir, que ma vie s’arrête à mon domicile parisien, au 15 Villa du Bel-Air. Fanny reste seule à 77 ans, et mon fils Jacques, âgé de 40 ans, accomplit mes dernières volontés : à ma demande, il brûle tous mes papiers personnels, en commençant par les plus intimes. J’en demande pardon par avance à mes biographes futurs, s’il venait à s’en trouver. Mais l’affection et peut-être même l’estime que je peux avoir pour leur entreprise - car je ne doute pas un instant de leur bonne volonté ni de leurs bonnes intentions - ne peuvent me faire revenir sur mes convictions. Moi qui n’ai pu supporter ce qu’on appelle maintenant le culte de la personnalité, ne voyant d’intérêt que dans la seule action collective, je ne crois pas que le misérable petit tas de secrets qu’on laisse derrière soi après sa mort mérite d’encombrer la mémoire des vivants. Et pour sûr, c’est bien la première fois, qu’à l’encontre de mon tempérament, je m’épanche de la sorte. Un dernier souvenir, une dernière parole ? Ce serait celle-ci, prononcée à la chambre le 28 janvier 1894 (parce que nous avions crié : « Vive la Commune ! », on nous conspuait rageusement) :

Je déclare de nouveau que le plus grand honneur de ma vie, c’est d’avoir participé à la Commune et d’en avoir été élu membre.

J’allais presque oublier ce dernier détail. Je suis né en janvier, je suis mort en décembre : c’est le 22 qu’on me rend des obsèques solennelles, paradoxalement très militaires, à Paris. Le lendemain, une foule compacte de Vierzonnais m’accompagne sur tout le trajet de la gare au cimetière de Vierzon-Ville. J’y suis en compagnie de mes parents, de mon fils Jacques, et de mon petit-fils Philippe, avec un large regard sur la vallée du Cher.

Bibliographie sélective (les surnoms) :

Maurice Dommanget : « le grand-père de la CGT ».

On lui doit tous à peu près tout sur la vie et l’œuvre d’Édouard Vaillant, lui qui entreprit son travail à la demande de Marcel Bleustein-Blanchet, lequel voulait ainsi faire plaisir à sa femme Sophie, petite-fille d’Édouard Vaillant et mère d’Élisabeth Badinter. (Édouard Vaillant - Un grand socialiste, 1956).

Gilles Candar : « le ministre des affaires étrangères du Parti socialiste ».

Grand spécialiste de Jaurès, et toute dernière référence vaillantique. (Édouard Vaillant - L'invention de la gauche, 2018).