Les services publics sous la Commune de Paris

La loi du 16 juin 1859 avait annexé à la capitale qui comptait désormais deux millions d’habitants, les communes situées entre le mur des Fermiers généraux et la ligne des fortifications. Sous l’impulsion du baron Haussmann, préfet de la Seine de 1853 à 1870, elle avait subi de profondes modifications.

Dans les années 1870, les services publics à Paris se composaient en premier lieu des ministères au nombre de six, des directions nationales et des services parisiens des grandes administrations dont les effectifs pour la France entière étaient de l’ordre de 250 000 (dont près de 40 000 ministres du culte). Le libéralisme économique restant l’idéologie dominante, l’intervention de l’État se limitait par ailleurs à quelques établissements — d’ailleurs situés à Paris — gérés en « régie directe » tels que l’Imprimerie nationale, les Monnaies et médailles, l’Atelier de fabrication d’armements du Louvre, la Manufacture des Gobelins, les entrepôts dépendant de la Manufacture des tabacs.

La capitale était dotée d’un régime administratif particulier, avec un préfet de la Seine, un maire de Paris et vingt maires d’arrondissement, un préfet de police avec un chef de la Sûreté commandant 80 commissaires de quartier, quelques centaines d’inspecteurs et 6 000 sergents de ville. Les 250 000 enfants d’âge scolaire se répartissaient en parties sensiblement égales entre les inscrits dans les écoles communales, ceux qui l’étaient dans des écoles congréganistes et les élèves non-inscrits ne fréquentant aucune école. Il existait à Paris une quinzaine d’hôpitaux et hospices soumis à la surveillance de l’Assistance publique, un Mont-de-Piété, des bureaux de bienfaisance.

L’Opéra, l’Opéra comique, les grands musées, la Bibliothèque nationale et les autres bibliothèques publiques tenaient une place honorable dans la vie culturelle de la société parisienne. Les chemins de fer, dont l’essor avait commencé sous le Second Empire, relevaient d’un régime original : l’exploitation des lignes était assurée par six compagnies privées concessionnaires (Nord, Est, Ouest, Lyon, Orléans, Méditerranée) placées sous une tutelle assez souple du ministère des Travaux publics.

Les services municipaux, qui occupaient naturellement une place essentielle dans l’administration parisienne, ont joué un grand rôle pendant le siège. Les personnels de ces différents services étaient pour une part des agents placés sous l’autorité de l’État et pour une part beaucoup plus importante des employés de droit privé.

Telle était la configuration des « services publics » dans une société qui ne connaissait pas encore l’éclairage électrique, le téléphone, la machine à écrire, le métro, l’automobile et le transport aérien, dans une ville dotée de 100 000 chevaux, où l’on circulait à pied, en fiacre ou en omnibus. On était encore très loin de la fonction publique d’aujourd’hui, des services industriels et commerciaux, des offices et sociétés d’économie mixte qui se développeront dans les dernières décennies du XIXe siècle, pendant la guerre de 1914-1918, dans l’entredeux-guerres, et surtout du vaste secteur public et nationalisé qui se constituera au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui est aujourd’hui dans une phase décisive de reflux et de privatisation ouverte ou rampante.

La prise en mains des services administratifs par le Comité Central et la Commune.

Dans la journée du 18 mars, les ministres ont rejoint l’Assemblée à Versailles. Adolphe Thiers a ordonné l’évacuation générale des troupes et il a intimé l’ordre aux fonctionnaires et agents publics de quitter la capitale.

Le Comité central de la Garde nationale a pris possession de tous les organes politiques et administratifs. Il a immédiatement nommé des responsables à la tête des principaux services. Il a pris des mesures d’urgence et organisé les élections qui, après deux renvois, ont eu lieu le 26 mars 1871.

|

|

|

|

| Francis Jourde délégué finances | Albert Theisz directeur des Postes | Zéphirin Camélinat Hôtel des monnaies | Eugène Protot délégué Justice |

Mais il s’est trouvé devant un vide impressionnant : les chefs de service, sauf ceux qui sont restés sur ordre pour combattre la Commune et saboter son action, sont partis en emportant, chaque fois qu’ils en ont eu la possibilité, le matériel, la caisse, les archives. On estime qu’un employé sur quatre est resté à son poste.

Il a donc fallu recruter de nouveaux agents pour assurer le fonctionnement des services publics parisiens, tout en appelant systématiquement, comme la Commune le fera par la suite, les employés défaillants à reprendre leur activité, par voie d’affiches et de communiqués au Journal officiel.

Personne ne conteste que les communards, fidèles aux principes de la Révolution française, étaient favorables à l’élection des fonctionnaires et des magistrats, et — donnée moins connue — à leur recrutement par examen ou concours. Mais il était matériellement impossible d’organiser des élections dans un délai aussi court et il n’existe aucune trace de telles élections dans les documents et archives de la Commune [2].

On a par contre la preuve, notamment à la lecture du Journal officiel, de multiples initiatives pour assurer des recrutements objectifs par la vérification des compétences et des capacités, et de nombreux arrêtés de nomination, comme d’ailleurs de révocation de fonctionnaires d’autorité défaillants.

La gestion des services publics par la Commune

Dès le lendemain de sa proclamation, la Commune a créé neuf commissions qui ont assumé le pouvoir exécutif de l’assemblée délibérative. Elle a assuré le ravitaillement de la capitale, le secours aux indigents, la sauvegarde de la santé, la sécurité et la justice, l’ouverture et la laïcisation des écoles, la levée et la distribution du courrier, l’ouverture au public des musées et des bibliothèques, le fonctionnement des services des Monnaies et médailles, de l’Imprimerie nationale, des Poids et mesures, la collecte des impôts et taxes nécessaires au fonctionnement de ces services, au paiement de la solde des gardes nationaux, aux fabrications de guerre par les régies financières existantes et les avances de la Banque de France.

Selon un des premiers décrets de la Commune, les membres de la Commune avaient la direction de l’administration dans leur arrondissement et Jules Andrieu, délégué des services publics remplissant les fonctions de chef de l’administration municipale, s’employait activement à coordonner leur action. Le blocus décrété par Thiers pour affamer la capitale a été mis en échec.

L’entretien de la voirie, des canalisations d’eau, des cimetières, du Mont-de-Piété a été correctement assuré, ainsi que l’éclairage de la ville en dépit de quelques restrictions. Les services de protection contre l’incendie, ceux des Poids et mesures, ont été réorganisés. Les bureaux de l’état-civil ont repris leur activité, mais la loi du 19 juillet 1871 s’empressera d’abolir les actes établis sous la Commune et d’obliger les intéressés à les renouveler dans les trente jours.

Ce qui se passait dans les quartiers et les arrondissements, avec une participation très active du peuple parisien, est une des données les plus importantes, une des originalités profondes de la Commune de Paris. On ne comprendrait pas la véritable portée de cet événement si on ne tenait pas compte de la situation qui régnait dans les profondeurs du peuple parisien.

Les assemblées qui se tenaient dans les quartiers, souvent dans les églises, avec une affluence très importante ; l’information large organisée par la Commune sur ses décisions ; l’existence de dizaines de journaux parfois éphémères, mais dont certains, comme Le Cri du Peuple ou Le Père Duchêne, avaient un titrage important et une liberté de ton remarquable.

Il est légitime, à ce sujet, de poser ces deux questions à ceux qui dénigrent la Commune et aussi à ceux qui éludent le fait qu’elle a fait face à ses responsabilités d’assemblée élue par les Parisiens.

Que se serait-il passé si elle n’avait pas engagé et réussi la gestion des services publics parisiens et répondu aux besoins immédiats d’une population qui venait de subir les rigueurs de la guerre et du siège et dont une partie importante était dans la misère ?

Qu’ont fait les services installés à Versailles, en dehors de la préparation de ce qu’un auteur a appelé « la guerre contre Paris » ?

Les modes de gestion des services publics

Les communards sont allés au-delà d’une simple gestion. Ils ont fait preuve d’un esprit novateur, en rupture avec les conceptions autoritaires du Second Empire.

On a évoqué à cet égard, le conseil consultatif des Postes, la désignation des chefs d’atelier par les ouvriers de l’Imprimerie nationale, le règlement élaboré à l’Atelier de réparations et transformations d’armes du Louvre créant un conseil de direction et de surveillance et contenant un ensemble de dispositions relatives à la nomination de délégués, de chefs d’atelier, l’embauche et le renvoi des ouvriers.

Dans un court laps de temps, on a assisté à une volonté d’associer les travailleurs aux décisions concernant le fonctionnement de l’entreprise et leurs propres conditions de travail.

La morale révolutionnaire

L’honnêteté des communards est un fait largement reconnu. Les auteurs les plus hostiles conviennent quand on les y oblige, que les tentatives de corruption émanant du gouvernement de Versailles ont échoué.

La commission des finances gérait les finances au grand jour. Elle publiait régulièrement au Journal officiel les tableaux détaillés des mouvements de fonds, et en organisait le contrôle. Une commission supérieure de comptabilité opérait la vérification générale des comptes des administrations communales. Le paiement des soldes des gardes nationaux faisait l’objet de mesures strictes d’organisation, de contrôle, et de transparence.

Une commission d’enquête était chargée dans chaque arrondissement, de la mise en oeuvre du décret communal portant création de pensions à fournir aux veuves et aux enfants des gardes nationaux tués au service de la Commune et une commission devait centraliser les résultats. Une note relative aux versements des taxes sur les halles et marchés parue au Journal officiel précisait que les détournements éventuels, sans aucun doute monnaie courante sous l’Empire, seraient poursuivis. Un décret prescrivait que tous les fonctionnaires ou fournisseurs accusés de concussion seraient traduits devant la cour martiale.

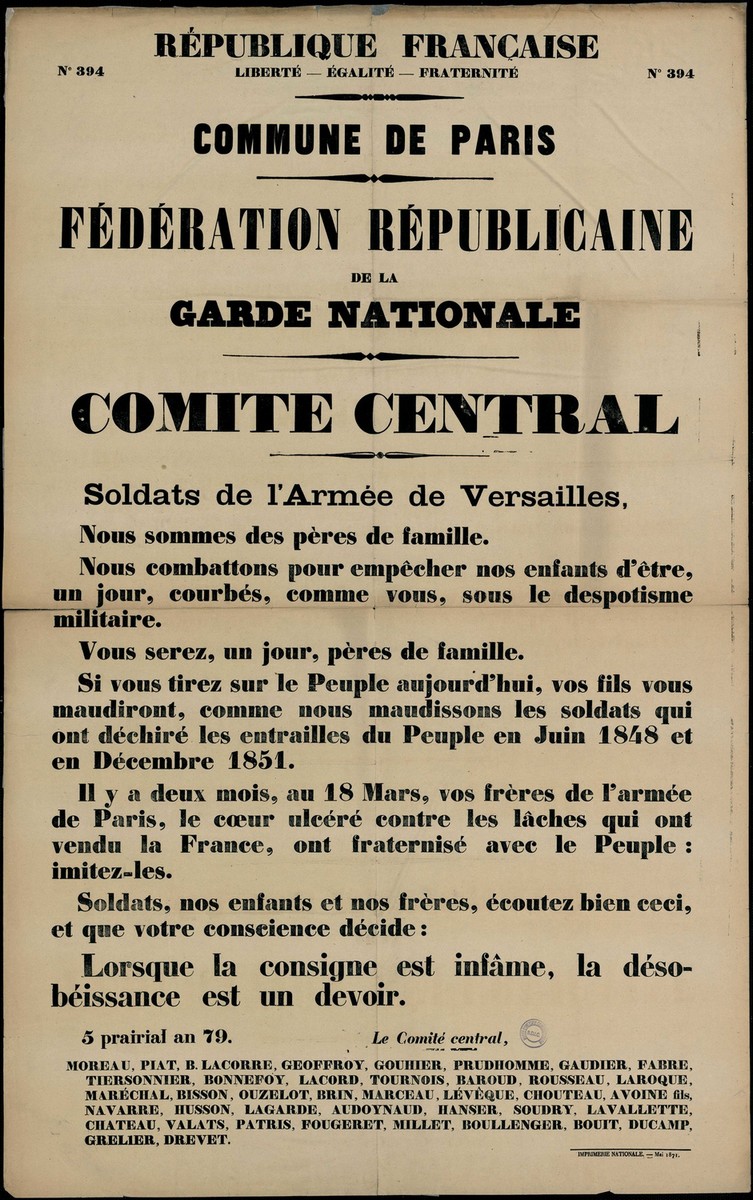

Il faudrait encore dire un mot sur la manière dont la Commune et le comité central de la Garde nationale ont traité le devoir de « désobéissance », notamment par cette proclamation affichée dans les derniers combats de la Semaine sanglante à l’adresse des soldats de Versailles : « Lorsque la consigne est infâme, la désobéissance est un devoir », exprimant ainsi une conception d’une frappante modernité.

Notes

|

Abolition du serment politique : La Commune, malgré la situation instable et provisoire procéda à deux réformes importantes au sujet de l'administration. La limite des traitements les plus élevés à 6 000 francs (décret du 2 avril) et l'abolition du serment politique. Rappelons que Gambon, par exemple, fut révoqué en 1847, comme juge suppléant au tribunal de Cosne, pour avoir refusé, dans un banquet, de porter un toast à Louis Philippe. Louise Michel qui avait obtenu un rôle de « sous-maîtresse » refusa de prêter serment à l'Empire. La Commune voulait que la fonction publique ne soit pas une « classe privilégiée ». Theisz trouva le service des postes désorganisé. « Des affiches apposées dans les salles et les cours ordonnaient aux employés de se rendre à Versailles sous peine de révocation », rappelle P.O. Lissagaray, dans son chapitre XVIII consacré aux services publics. L'abolition du serment professionnel concerna la justice. Il fut décrété que les procès-verbaux d'arrestations énonceraient les motifs et les témoins à entendre. Lissagaray évoque la servilité antérieure et les crimes des magistrats. |

Ça bouge à Varilhes (Ariège)

Au recensement de 1866, Varilhes, ce bourg de l'Ariège, compte 1756 habitants. Curieusement, il n'en comptera plus que 1646 en 1872. Pamiers est un bourg voisin, à majorité protestante. Varilhes est catholique, mais la municipalité est favorable à la Commune et en partage les idées. Le 2 mai, le drapeau rouge flotte devant la mairie. Le maire refuse de l'enlever, malgré 3 sommations.

Le préfet, venu sur place, accompagné d'un escadron de chasseurs, le fera enlever par un gendarme...

Qui est donc ce maire courageux qui tient tête à l'autorité préfectorale ? Il s'agit de Paul Louis Henri Frézoul, qui a été élu en septembre 1870. C'est un médecin, né le 2 avril 1837. Il est républicain et le restera toute sa vie, ajoutant le qualificatif de socialiste. Il restera élu jusqu'en 1874. Il sera à nouveau réélu de 1876 à 1908. Il n'en restera pas là. Sous la même étiquette, il sera conseiller général de l'Ariège, puis vice-président. Le 19 décembre 1880, il échouera comme candidat député républicain dans l'arrondissement de Foix. Il obtint 5 393 voix contre son adversaire M. de Belissen (10 344 voix).

Il se présente aux élections sénatoriales de janvier 1882. Il obtint, dans ce vote, à 2 degrés, 165 voix, contre 205 à de Freycinet, qui finalement choisit la Seine. Il s'agit de Charles de Saulces de Freycinet, né à Foix en 1828, qui deviendra ministre des travaux publics (il avait une formation d'ingénieur), puis 4 fois président du conseil.

Revenons à P. Frézoul. Après le départ de de Freycinet, P. Frézoul devint donc sénateur, quelques jours après son échec. Il siégea à gauche et vota, en républicain, pour la réforme du personnel judiciaire, pour le divorce, pour les crédits au Tonkin...

L'exemple de Varilhes se transmit à Foix. Le lendemain, 3 mai, une forte opposition se manifesta contre l'envoi de canons pour Versailles. L'enquête parlementaire sur les événements du 18 mars ne mentionne pas l'Ariège.

Références pour Paul Louis Henri Frézoul : Dictionnaire des parlementaires français par Robert et Cougny (1889).

Notice du Maitron de Théophile Papy :

Fils d’un pharmacien, Théophile Papy était lui-même élève en pharmacie en 1871. Quoique domicilié à Bagnères-de-Luchon, il se trouvait, au début de l’année, dans sa commune natale lorsque, une « Association fédérale républicaine » ayant été créée, probablement en vue des élections municipales du 30 avril, il fut nommé secrétaire de son comité pour le canton de Varilhes. La liste républicaine, patronnée par le docteur Frézoul, maire de la commune et futur sénateur de l’Ariège, fut effectivement élue. Or, la « Déclaration de la Commune au peuple français » fut favorablement accueillie par quelques municipalités ariégeoises nouvellement élues, notamment par celles de Pamiers, de Foix, de Lavelanet et de Varilhes qui votèrent des motions en faveur des franchises communales de la capitale et demandèrent leur extension à toutes les communes de France. Il convient de signaler d’ailleurs qu’à Varilhes, bourg rural sur la route de Foix à Toulouse, le plébiscite de 1870 avait donné une majorité appréciable de « non » — 263 contre 151 « oui » — alors que le département de l’Ariège avait donné une majorité écrasante aux « oui » (52 975 contre 5 764 « non »).

L’arrivée à Foix, le 28 avril 1871, d’un nouveau préfet, Saubot-Damborgez, ancien secrétaire de Thiers, irrita les républicains. L’émotion fut vive à Foix lorsqu’on apprit, le 3 mai, que deux batteries de canons, achetées par le département et destinées aux mobilisés de l’Ariège, étaient conduites à la gare de Foix pour être dirigées sur Toulouse. On craignait de voir ces canons, considérés comme propriété du département et non de l’État (ils n’avaient d’ailleurs pas encore été payés à leur fournisseur), utilisés contre les Parisiens. Quelques jeunes gens vinrent manifester devant la Préfecture, mais furent dispersés par les soldats du poste. Dans l’après-midi, un groupe de Fuxéens alla en toute hâte prévenir les habitants de Varilhes où devait passer le convoi. Des Varilhois, au nombre d’environ 200, drapeau rouge en tête et sous la direction de Papy, se rendirent à la gare. Il était environ 3 heures. Papy invita le chef de gare à envoyer une dépêche à Foix pour empêcher le départ du train de 5 h 20 dans lequel on pensait que devaient se trouver les canons. Il ne put obtenir satisfaction.

Au sortir de la gare, Papy entraîna les plus ardents parmi les manifestants à la rencontre du train. Au premier passage à niveau, la bande pénétra sur la voie, la suivit, s’augmenta en cours de route de quelques habitants de Saint-Jean-de-Verges et, lorsque, un peu plus loin, on aperçut le train, Papy invita le porteur du drapeau rouge à l’agiter pour faire arrêter la locomotive. Une inspection minutieuse eut lieu, mais on ne trouva pas trace des canons : ceux-ci en effet ne devaient partir de Foix, sous bonne escorte, que vers sept heures par un train spécial.

Peu satisfaits, les manifestants continuèrent à cheminer jusqu’à Foix où régnait encore une certaine effervescence. Papy et quelques autres organisèrent aussitôt une réunion dans une des salles de la mairie mise à leur disposition par l’adjoint au maire, Maugard, qui la fit éclairer et leur donna encre et papier. À la hâte fut rédigée une protestation contre l’enlèvement des canons et on décida de la porter au préfet qui logeait encore dans un hôtel de la ville. Le préfet accepta de se rendre à la Préfecture avec cinq délégués, probablement les membres du bureau de la réunion. Alors se forma un étrange cortège de quelque cinq cents personnes, où l’on remarquait surtout des jeunes gens et quelques femmes. Les délégués voulaient obtenir la promesse que les canons ne seraient pas utilisés contre Paris. Mais le préfet avait pu faire prévenir secrètement le commandant de gendarmerie et le colonel du 17e régiment de ligne. Gendarmes et soldats entreprirent de faire évacuer la cour de la Préfecture, ce qui ne se fit pas sans heurts. Le colonel brandissant son sabre, la foule riposta en lançant des pavés. Il y eut quelques blessés de part et d’autre, mais sans gravité et, vers une heure du matin, la ville avait retrouvé son calme.

Papy fut traduit ainsi que d’autres manifestants, tous très jeunes (un seul était à peine plus âgé que Papy et plusieurs étaient mineurs), devant le tribunal de première instance de Foix. Lors d’un premier jugement, le 27 mai 1871, il fut reconnu innocent de « menaces verbales de déraillement d’un train de chemin de fer, sous condition et avec ordre », mais coupable « d’avoir [...] pénétré dans l’enceinte du chemin de fer sur le territoire de la commune de Vernajoul et d’y avoir circulé sans autorisation » et condamné pour ce fait à 500 F d’amende et aux frais. Dans une seconde séance, le 8 juillet 1871, il fut convaincu d’avoir « fait partie en qualité de membre du bureau d’une réunion publique illégalement tenue », mais avec circonstances très atténuantes car, depuis le 4 septembre 1870, l’autorité administrative « avait toléré toutes les réunions publiques sans exiger de déclaration préalable », il fut condamné à deux francs d’amende et aux frais, « le tout solidairement » avec trois autres accusés.

Lors du premier procès, Papy avait été défendu par Me Ferran, révoqué de ses fonctions de substitut au procureur de la République par le préfet Saubot-Damborgez dès les premiers jours du mois de mai, à la suite d’une lettre publiée dans le journal républicain L’Avenir de l’Ariège où il prenait nettement position en faveur des manifestants. Quelques autres accusés avaient été assistés de Me Louis Laborde, maire de Foix, qui devait être au cours des années suivantes une personnalité marquante de la politique radicale dans le département.

L’action de Papy reste épisodique : établi par la suite pharmacien à Varilhes, il ne semble pas qu’il se soit signalé par une quelconque activité politique.