Notons d’abord qu’on lit parfois que l’œuvre socia le de la Commune fut limitée, du fait de sa courte durée ou de l’importance accordée fort naturelle ment à la lutte pour sa vie. Parfois aussi certains glissent que la Commune, portée rapidement au pouvoir - quelques jours seulement séparent le 18 mars des élections du 26 mars - le Conseil élu n’a pas vraiment de programme, ni de buts clairs quant à la politique sociale à mettre en oeuvre.

Ces arguments, qui comportent une part de vérité, ne doivent pas nous conduire à réduire la Commune à une révolution politique. La Commune fut aussi une révolution sociale.

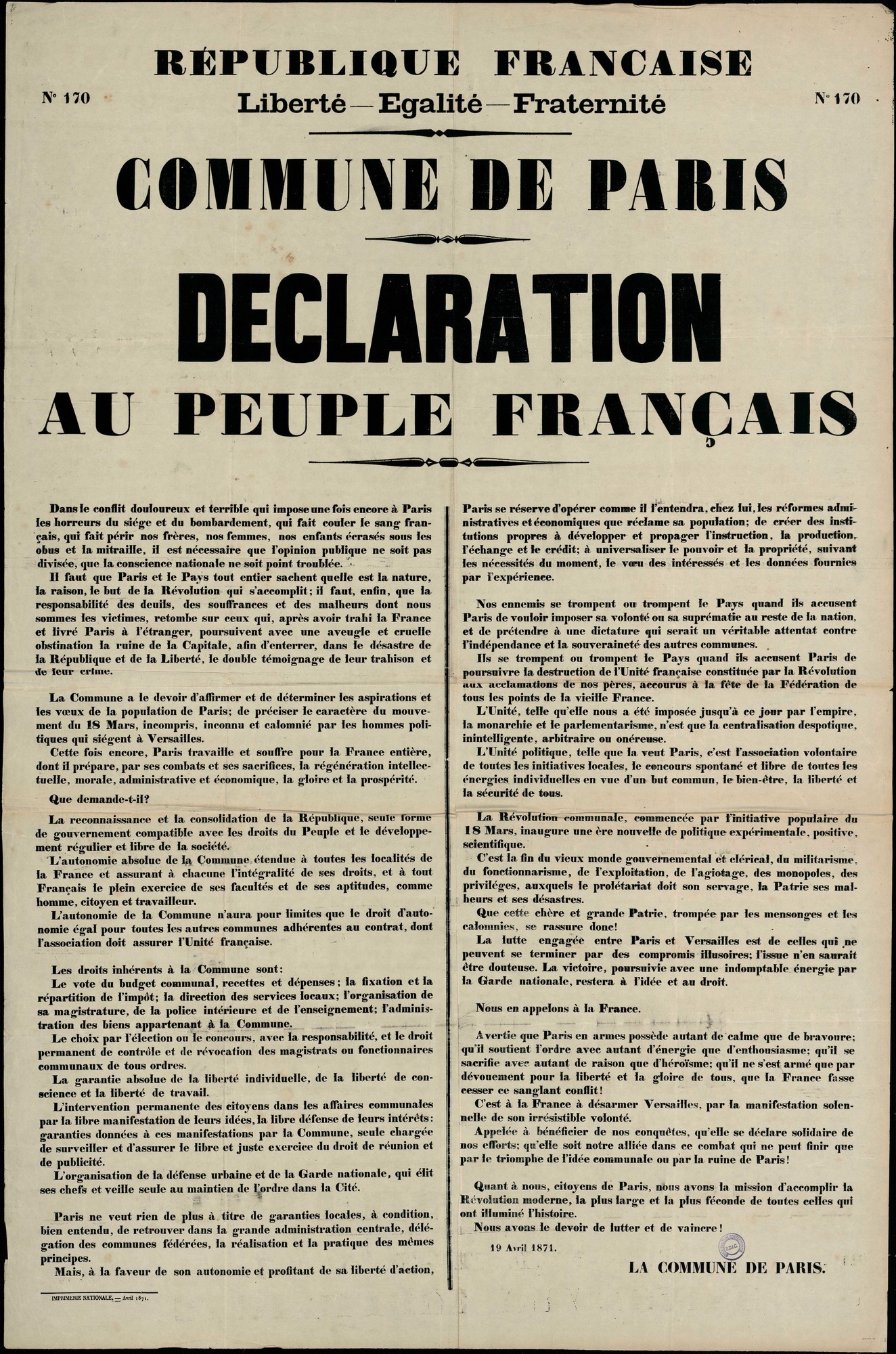

Je partirai de la déclaration de la Commune, le 19 avril, au Peuple français. Elle propose une définition tout de même très significative de la révolution communale, que je cite sans rien tronquer car chaque mot compte :

« La Commune c’est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l’exploitation, de l’agiotage, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie ses malheurs et ses désastres. »

Il y aurait beaucoup à dire sur cette grande phrase ; certains mots, par exemple, ont quelque peu changé de sens mais le texte reste clair. La Commune, d’un même mouvement, c’est la démocratie politique et la démocratie sociale. Le politique et le social sont fondamentalement liés. En ce sens la Commune est porteuse d’une vision qui nous concerne toutes et tous encore, dans des conditions bien sûr nouvelles. On ne peut dans la révolution séparer les questions socioéconomiques de la transformation politique. La toujours complexe et difficile recomposition d’un lien entre mouvement social et action politique est au cœur de la Commune.

En ce sens la politique sociale de la Commune, de son Conseil, est aussi fondamentalement la traduction de la formidable intervention populaire au quotidien qui marque la révolution. Chacun de nous sait combien la Commune connaît un formidable dynamisme tant des groupes, clubs, Chambres ouvrières et syndicales, que des pratiques, réunions, pétitions, presse.

Il ne faudrait pas non plus négliger les héritages multiples qui parcouraient la Commune. D’une manière ou d’une autre le passé est présent chez les Communards. Héritage ancien de la Révolution française, qui avait déjà séquestré les biens des émigrés, ou de 1848 et de sa commission du Travail, héritage plus récent du développement important dans les années 1860 des Chambres syndicales, des sections de l’Internationale, qui ont multiplié les études, les revendications et les luttes ouvrières à la fin du Second Empire.

Sans compter le travail, pendant le siège, du Comité des vingt arrondissements. La Commune ne part pas de rien. Sans doute cette multiplicité des héritages conduit-elle aussi à une diversité des points de vue. On sait bien qu’il fut souvent difficile aux néo-jacobins, blanquistes, proudhoniens et marxistes (rares) de s’entendre, en particulier sur l’œuvre sociale à accomplir.

Le 29 mars, la Commune organise au sein de son Conseil dix commissions. La Commission du Travail, de l’Industrie et des Échanges est celle qui nous concerne en premier lieu. On y trouve Benoît Malon, Léo Frankel, Theisz, Dupont, Avrial...

Charles Longuet y viendra plus tard... Le 20 avril, dans le cadre d’une réorganisation de l’organisation de la Commune, Léo Frankel devint le délégué de la Commission au Comité exécutif, signifiant par-là sa responsabilité première.

Mais il n’y a sous la Commune, il convient de le rappeler, ni président, ni ministre ! Toujours des collectifs ! On oublie souvent que la Commission prit soin de définir très précisément son action et ses orientations dès sa constitution. Il s’agissait d’un travail à long terme.

Des enquêtes et des études préalables devaient être conduites pour aboutir à des mesures fiables ; démarche attendue en un temps où la science constitue une foi profonde pour ces militants. Surtout la Commission décide que la mise au point de tous les décrets devrait se faire avec le concours actif des intérêts ouvriers regroupés dans des organisations qui seraient « leur réelle expression ». Les syndicats représentatifs et regroupés devaient donc débattre préalablement de toute décision qui les concernait. Sans doute le temps manqua pour mettre en oeuvre tous ces principes dont l’actualité est évidente.

Léo Frankel était proche de Marx et militant actif de l’Internationale. Pour lui la tâche est claire :

« Nous ne devons pas oublier que la Révolution du 18 mars a été faite par la classe ouvrière. Si nous ne faisons rien pour cette classe, je ne vois pas la raison d’être de la Commune. »

La Commission prit d’abord une série de mesures très concrètes dans l’intérêt du peuple de Paris, mais dont la portée est sans doute plus grande qu’il n’y paraît. Je passerai assez rapidement sur le report des échéances du commerce, mesure sans doute indispensable à l’activité parisienne pour insister sur trois décrets clés :

• la remise générale aux locataires des termes d’octobre 1870, janvier et avril 1871, mesure qui n’était pas inédite, mais au moins vitale pour le peuple de Paris dont 90 % des habitants étaient locataires ;

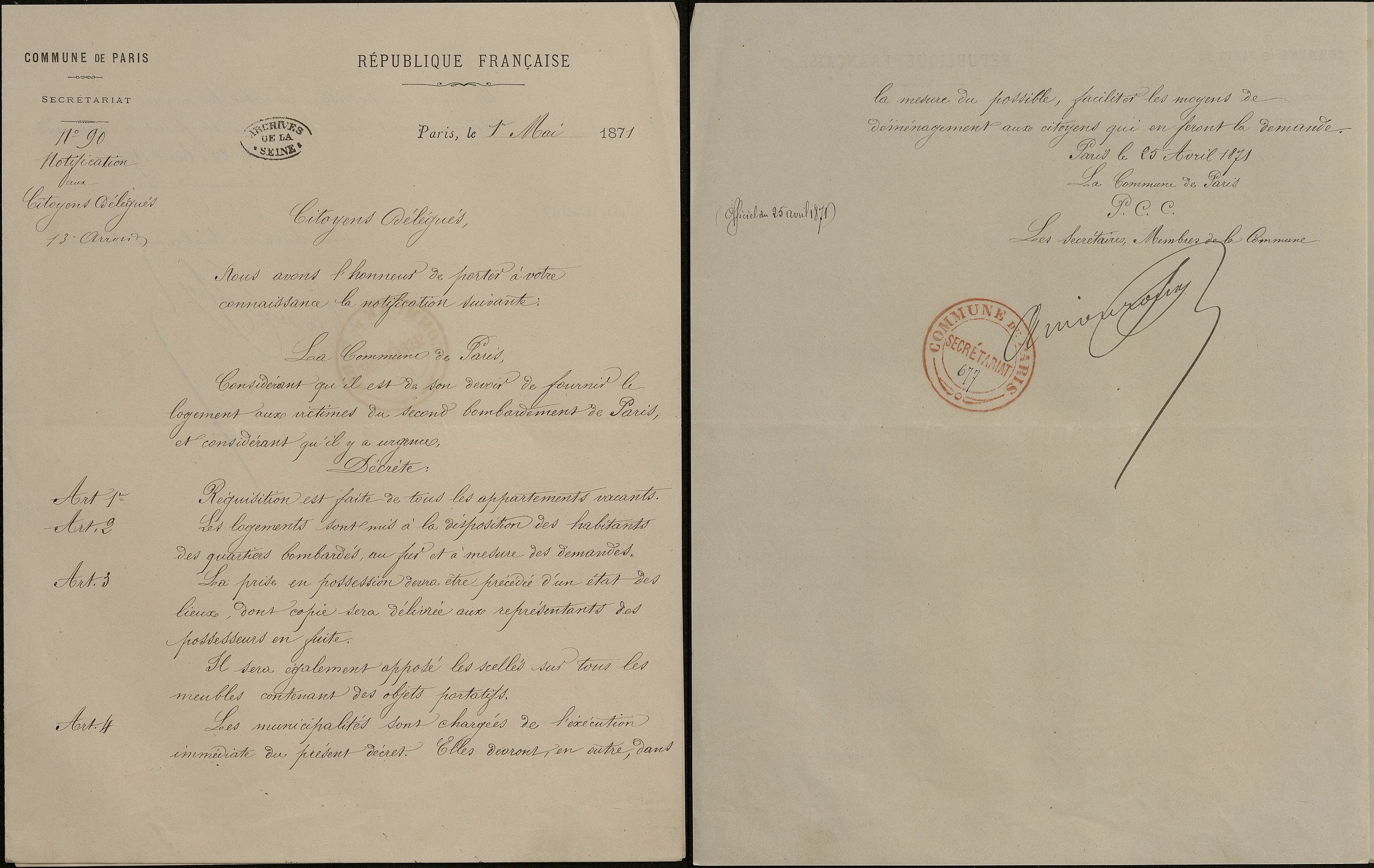

• la réquisition des logements vacants au profit des Parisiens victimes des bombardements versaillais ;

• le dégagement gratuit des objets d’une valeur inférieure à 20 francs, gagés au Mont-de-Piété, mesure là encore non inédite mais vitale pour nombre de Parisiens quand on sait qu’il y avait en 1871 un million huit cent mille objets gagés !

Trois mesures, certes de circonstances et limitées, mais qui dépassent la seule philnthropie sociale. Par-là, la Commune inscrivait aussi son action dans la sphère des échanges, de la consommation, du crédit et du marché. Le marché ne dictait pas tout, il pouvait et devait être contrôlé, voire remis en cause. Dans la sphère du travail, la Commune prit et tenta d’appliquer des mesures très importantes. Pour bien concevoir leur portée, il faut se rappeler qu’alors il n’existe aucun droit du travail, aucune protection des travailleurs, qui sont exploités sans limite, par un patronat qui s’enrichit sans scrupule, dans le cadre de l’accélération de la révolution industrielle sous le Second Empire.

Cependant il convient aussi de se souvenir que le mouvement de concentration économique est loin d’être achevé. Particulièrement à Paris, le travail en petits ateliers de quelques ouvrières ou ouvriers est la norme dominante même si les usines font leur apparition.

• Le premier décret du 5 avril peut paraître bien minime. En effet on sait que les ouvriers devaient alors posséder un livret qu’ils étaient contraints de présenter à chaque nouvelle embauche, livret contrôlé notamment par la police dans les offices de placement.

Sans supprimer le livret, la Commune crée des bureaux municipaux de placement où étaient affichés les offres et les demandes.

Mais plusieurs décrets remettent en cause pour la première fois en France l’omniprésence du libéralisme économique, la sacro-sainte - aux yeux du patronat - liberté du travail ;

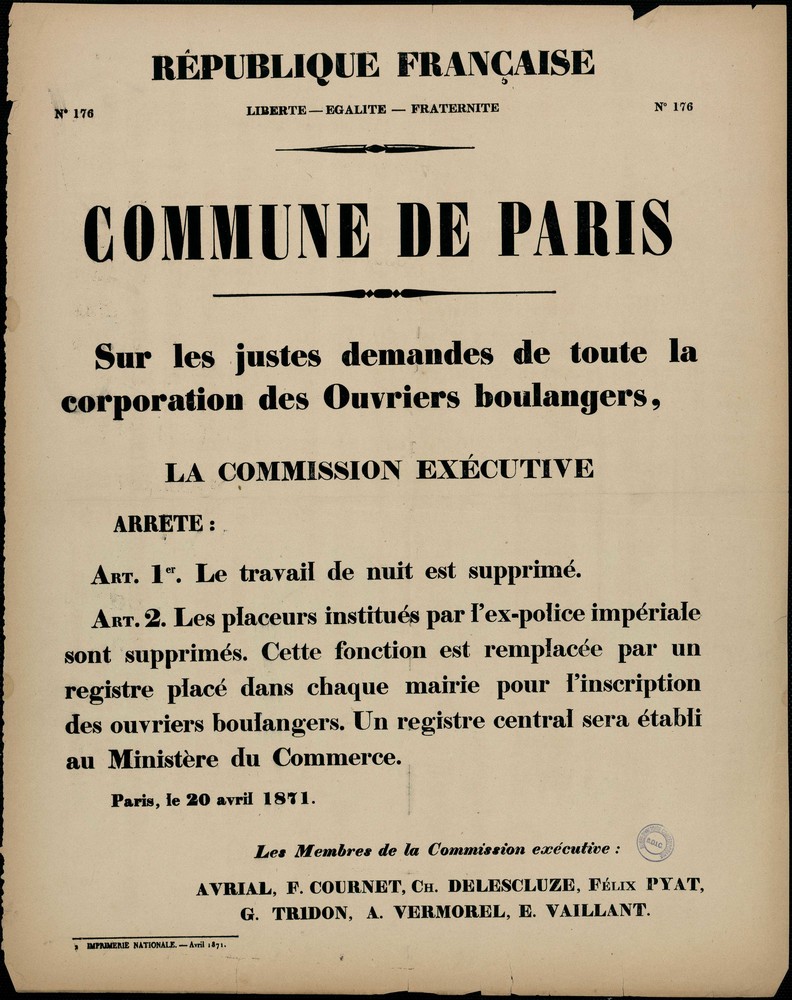

• Le décret du 20 avril est un des plus connus et des plus symboliques, qui interdit le travail de nuit dans les boulangeries. On sait qu’il souleva l’enthousiasme des ouvriers boulangers qui manifestèrent leur soutien au décret et le mécontentement de nombre de patrons boulangers qui tentèrent d’empêcher son application ;

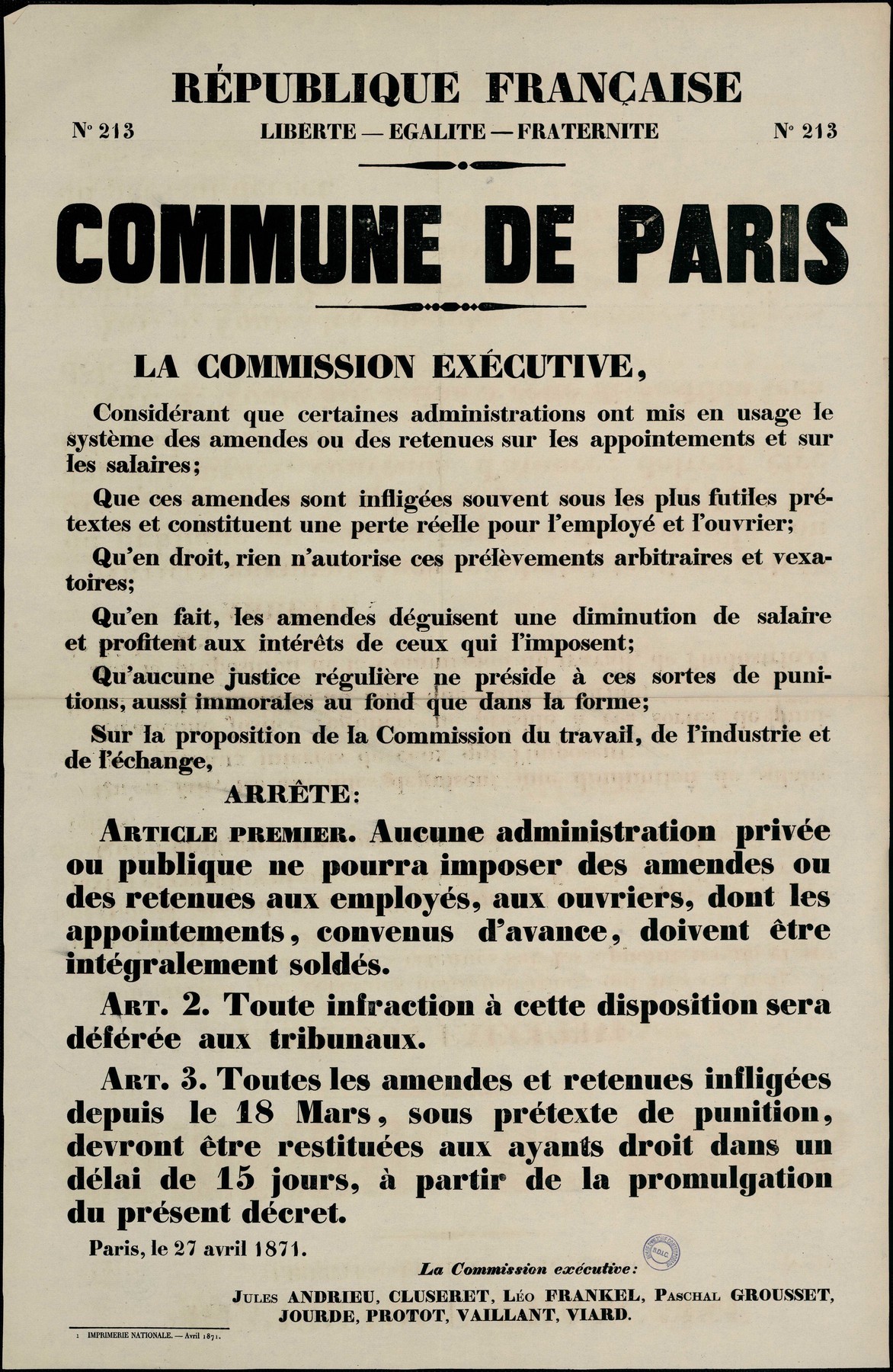

• Le décret du 27 avril interdit les amendes et les retenues opérées par prélèvements sur les salaires. Ces prélèvements étaient une des principales armes dans les mains des patrons pour affaiblir la résistance ouvrière et constituaient une atteinte permanente à la dignité ouvrière. On sait que la Commune s’attacha à l’appliquer, le notifiant en particulier aux rétives et autoritaires compagnies de chemins de fer ;

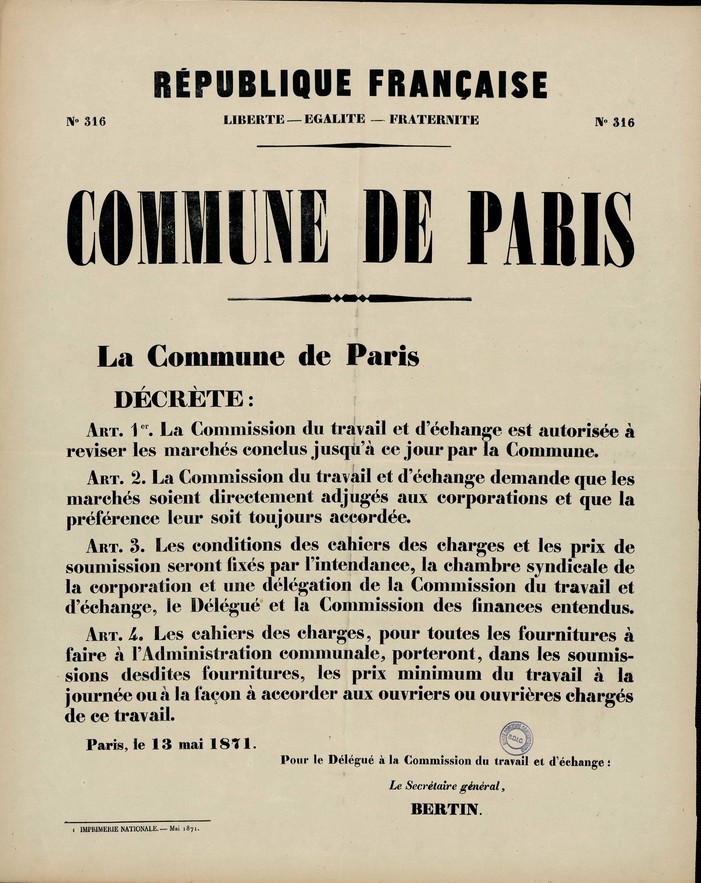

• Une partie du décret du 13 mai concernant les marchés de la Commune met aussi un frein au tout-libéral dans la sphère du travail. Ainsi les cahiers des charges des entreprises devaient indiquer « le prix minimum du travail à la journée ou à la façon à accorder aux ouvriers et ouvrières chargés de ce travail ».

Mais la Commune, ce n’est pas seulement des premières mesures qui anticipent sur la future création d’un droit du travail, c’est aussi un projet manifesté au travers de deux décrets de s’attaquer à terme aux structures profondes de l’économie. Constatant que nombre d’ateliers avaient été abandonnés par leurs patrons, partis en province pendant le siège ou à Versailles depuis l’insurrection, ce qui entraînait l’arrêt ou la perturbation de nombre de productions ou services essentiels et un chômage considérable, la Commune décide de confier, le 16 avril, aux Chambres syndicales le soin d’établir les moyens d’une remise en exploitation des ateliers par la création de sociétés ouvrières, d’associations ouvrières. Il ne s’agissait nullement d’un seul décret de circonstances, d’un séquestre temporaire puisqu’il était prévu en cas de retour des patrons qu’un jury arbitral fixerait les conditions financières d’une cession définitive des ateliers à l’association ouvrière. Évidemment les Communards n’eurent guère le temps de mettre le décret en application. Le recensement des ateliers abandonnés fut cependant sérieusement commencé. Des réunions des syndicats et associations eurent lieu pour mettre au point le dispositif de création. Une association ouvrière, dans le cadre du décret, vit même le jour, celle des « Fondeurs en fer de la rue Saint-Maur ». L’atelier d’armes du Louvre fut aussi placé sous le principe coopératif le 21 mai, alors même que l’ombre sanglante des Versaillais s’approchait de Paris. Cette visée d’un développement des associations ouvrières se retrouve aussi dans le décret du 13 mai concernant les marchés de la Commune, que j’ai déjà évoqué. Outre son intrusion dans les niveaux de salaires, le décret favorisait les associations ouvrières en leur donnant « la préférence » pour l’adjudication des travaux de la Ville. On lit parfois que ces décrets, qui visent à généraliser l’association ouvrière, ne seraient pas révolutionnaires parce que non expropriateurs et en ce sens qu’ils respecteraient la propriété des moyens de production. Il y eut d’ailleurs quelques protestations comme celle, pendant quelques jours, du syndicat des mécaniciens qui réclamait que l’on mît fin radicalement à l’exploitation. Certes, mais la Commune, par ces mesures, ouvre bien un chemin, résolument moderne, vers une transformation profonde de la propriété, de la structure de la production et des échanges. Cette propriété collective associative, qui traduisait bien sûr des aspects de la situation du travail dans le Paris de 1871, a pu paraître dépassée un temps avec le développement de la concentration du capital, mais elle reste au cœur de nos débats contemporains, de nos nouvelles utopies.

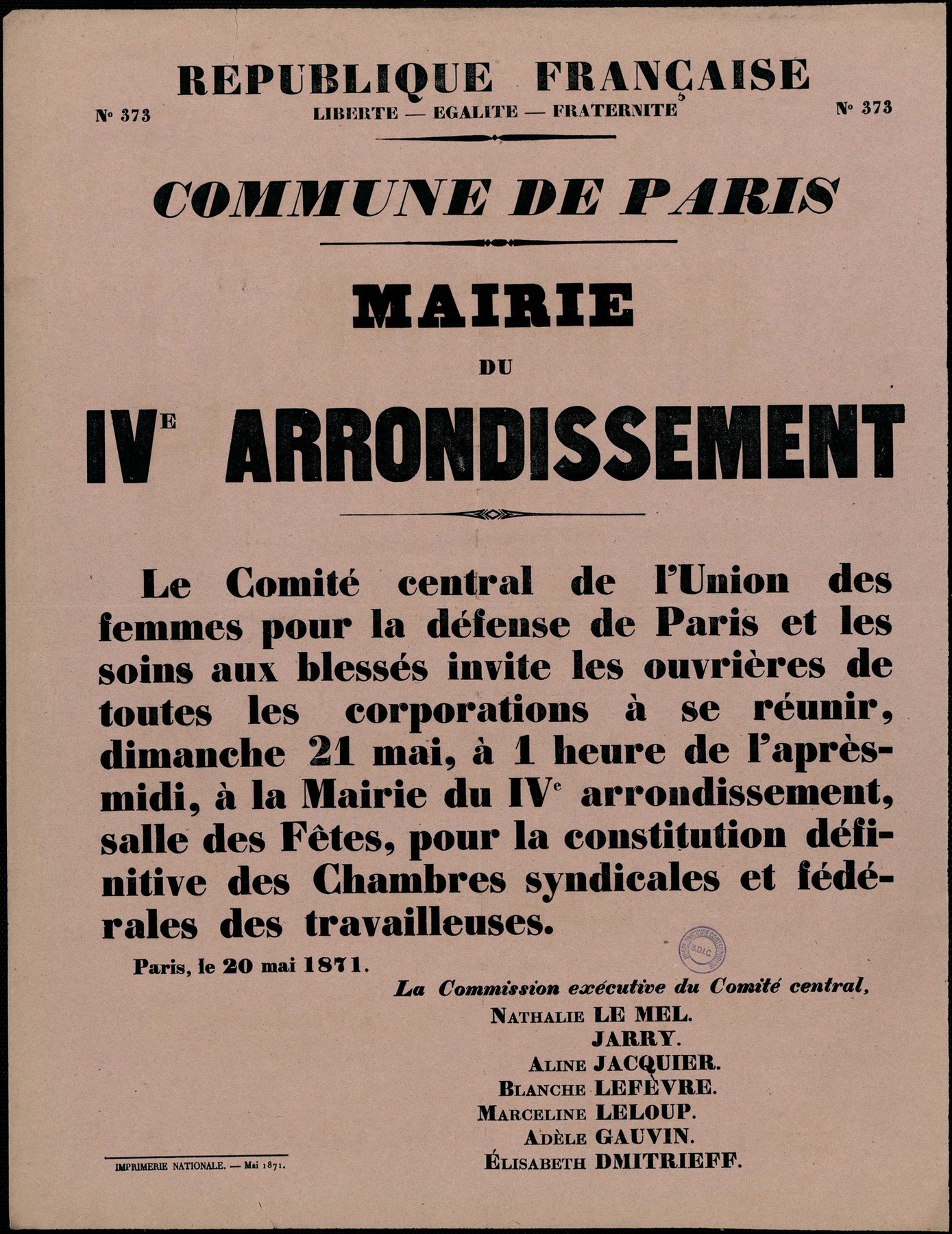

Ce bilan déjà conséquent de l’action et de l’œuvre sociale de la Commune ne serait pas complet si on ne mentionnait pas le travail considérable conduit par « L’Union des femmes » d’Élisabeth Dmitrieff et Nathalie Le Mel :

« Le travail de la femme, proclame l’Union le 11 avril, était le plus exploité, sa réorganisation immédiate est donc de toute urgence. »

Il est frappant de voir que « L’Union des femmes » fut le principal partenaire de la Commission du Travail. C’est « L’Union des femmes » qui fut un des principaux moteurs de la réflexion et de l’action de la Commune dans le domaine. Ainsi « L’Union » élabora un projet d’association ouvrière pour les femmes plus avancé et organisé. Des ateliers furent créés. Ce n’est pas sans émotion que nous regardons ces estampes qui nous montrent des femmes coudre les sacs de sable pour les barricades, en pleine Semaine sanglante, dans un atelier communaliste.

On ne peut pas aussi ignorer que des mesures prises par d’autres commissions s’inscrivent dans la politique sociale de la Commune. Il en va ainsi de toute l’action de la Commune pour l’école laïque et gratuite, de l’instauration des taxes de pain et de viande par la Commission des subsistances, de la réforme des bureaux de bienfaisance, de l’attribution de pensions aux veuves (légitimes ou non) et orphelins de guerre.

Cette action, finalement considérable et novatrice, de la Commune ne fut certes pas l’œuvre d’un seul homme. Nous l’avons dit. Ni César, ni tribun ! Mais il ne nous est pas indifférent de souligner que celui qui en eut la responsabilité, Léo Frankel, fut un élu de la Butte-aux-Cailles, du XIIIe arrondissement où nous célébrons la Révolution de 1871, sur une place où Paris reconnaît enfin le rôle historique de la Commune.

Ainsi, pour revenir à mon propos initial, le social et le politique, le travailleur et le citoyen vont de pair. C’est quand ils vont ensemble que s’ouvrent les avancées sociales. Nous commémorions en 2006 la création du ministère du Travail en 1906 et surtout 1936, le Front populaire. A bien y regarder, on y retrouverait les mêmes éléments.

En 1896, à la mort de Léo Frankel, Jean Allemane écrivait :

« Ce qu’il fallait dire, ce qu’il est important que sachent nos fils, c’est que le mouvement de 1871 doit à Léo Frankel et ses obscurs collaborateurs de surgir dans l’Histoire .... comme la Révolution sociale. »

Jean-Louis Robert