SON PARCOURS HISTORIQUE ET LÉGENDAIRE DE 1870 À 1914

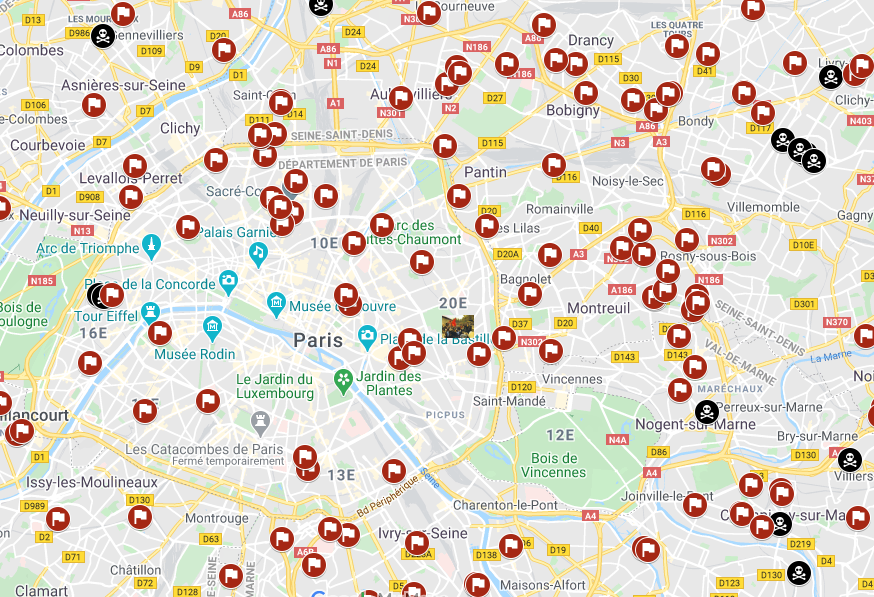

Le 24 mai 2025, sous un ciel bas, j’ai assisté pour la première fois à la Montée au Mur des fédérés. Des milliers d’ami·e·s de la Commune s’étaient réuni·e·s au cimetière du Père-Lachaise. La foule entonna en chœur le refrain de L’Internationale, clôturant la cérémonie. Ce moment d’une rare intensité opposait l’appel à la lumière à la grisaille du ciel, la solennité du chant à la ferveur collective. Entre histoire et présent, l’émotion m’a saisi jusqu’aux larmes.

On croit souvent tout savoir sur L’Internationale. Quand Eugène Pottier l’inclut en 1887 dans sa collection Chants révolutionnaires, il écrit simplement : « Paris, juin 1871 » (1). Pourtant, Pierre Brochon, spécialiste du chant, parle d’une belle légende, mais extrêmement improbable (2). Cette expérience m’a convaincu de la nécessité de revoir cette histoire : L’Internationale n’est pas qu’un chant révolutionnaire ; c’est une mémoire vivante, transmise, transformée et réappropriée au fil des luttes.

Entre la version manuscrite et l’édition imprimée

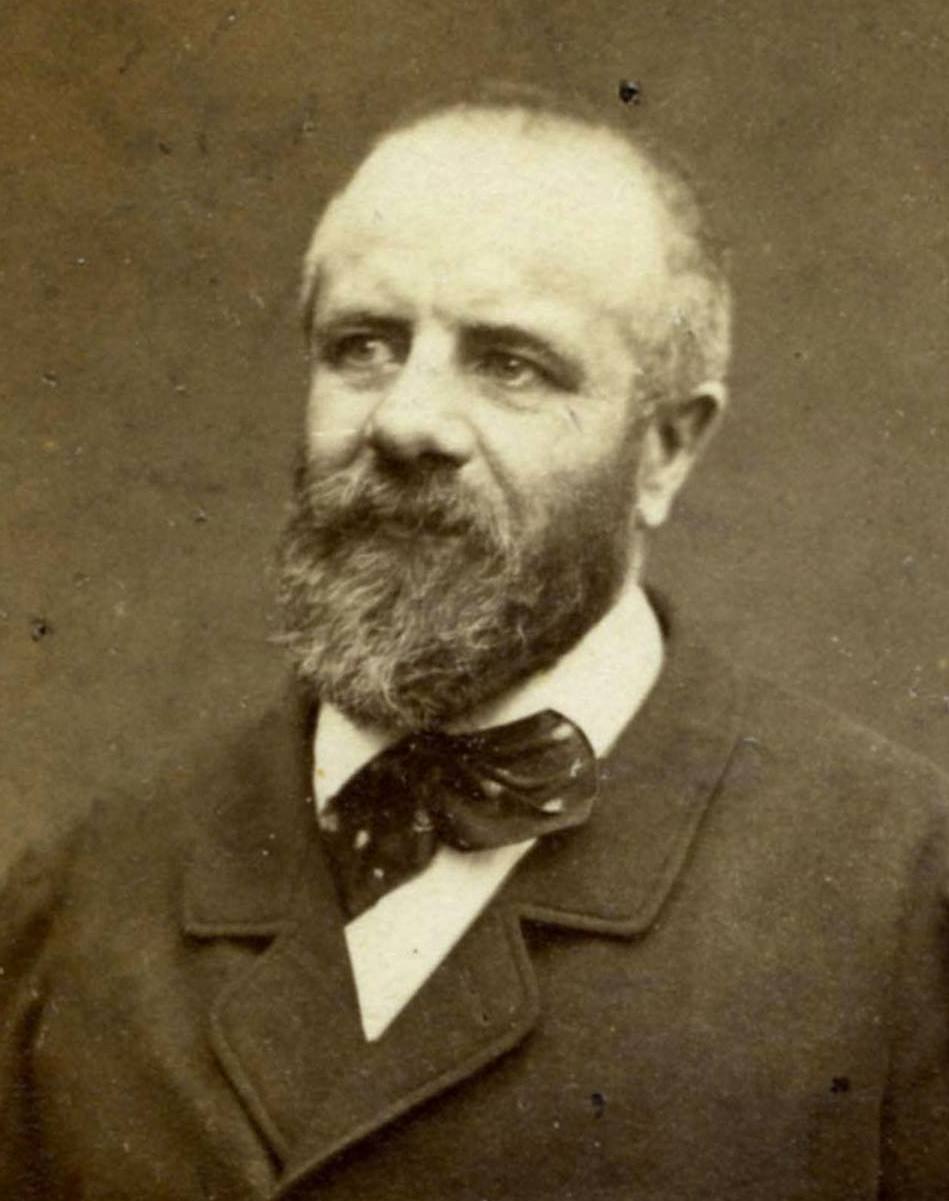

Pottier, auteur des paroles de L’Internationale, naît en 1816 dans une famille ayant servi Joséphine de Beauharnais. Poète engagé dès la révolution de 1830, il fréquente les goguettes et participe au soulèvement de 1848. Sous le Second Empire, il milite dans le mouvement ouvrier tout en tenant son atelier. En 1871, élu membre de la Commune, il exerce comme maire du 2e arrondissement. Condamné à mort par contumace après la défaite, il s’exile avant de revenir à Paris après l’amnistie.

Avant la version imprimée publiée en 1887, il existait un manuscrit de L’Internationale, aujourd’hui conservé à l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam. Comme l’a souligné Robert Brécy, si ce manuscrit n’est peut-être pas le texte primitif que Pottier aurait écrit en juin 1871, il est beaucoup plus proche de la Commune que celui publié en 1887. Selon lui, Pottier ne le jugeait pas assez abouti pour l’édition et l’aurait ensuite remanié pour en faire un véritable chant de lutte et d’espérance (3).

En comparant les deux versions, on constate que le refrain, porteur d’espoir, reste inchangé. Mais sur les 48 vers des 6 couplets, le manuscrit en supprime 24, en modifie légèrement 8, et en conserve 16 (dont 11 déplacés). L’imprimé de 1887 en ajoute 24 nouveaux. Comme le souligne Brochon, les communards vaincus vivaient dans la peur et la clandestinité : Comment dans ces conditions écrire un hymne vengeur, encore moins triomphal ? Le manuscrit, rédigé pendant la guerre de 1870, exprime surtout un pacifisme marqué, à travers des vers comme « grève aux armées » ou « crosse en l’air ».

Le poème Tu ne sais donc rien ? (1871) de Pottier reflète bien le désarroi des exilés de la Commune, contraire à L’Internationale. Le vers de L’Internationale : ils sauront bientôt que nos balles, sont pour nos propres généraux, ne vise pas les défenseurs de Paris, mais bien l’armée du Second Empire. Il serait plus juste de dire que L’Internationale est le fruit de toute l’expérience révolutionnaire du XIXe siècle vécue par Pottier. La Commune en constitue certes l’épisode le plus marquant de ses dernières années.

De la France au monde entier

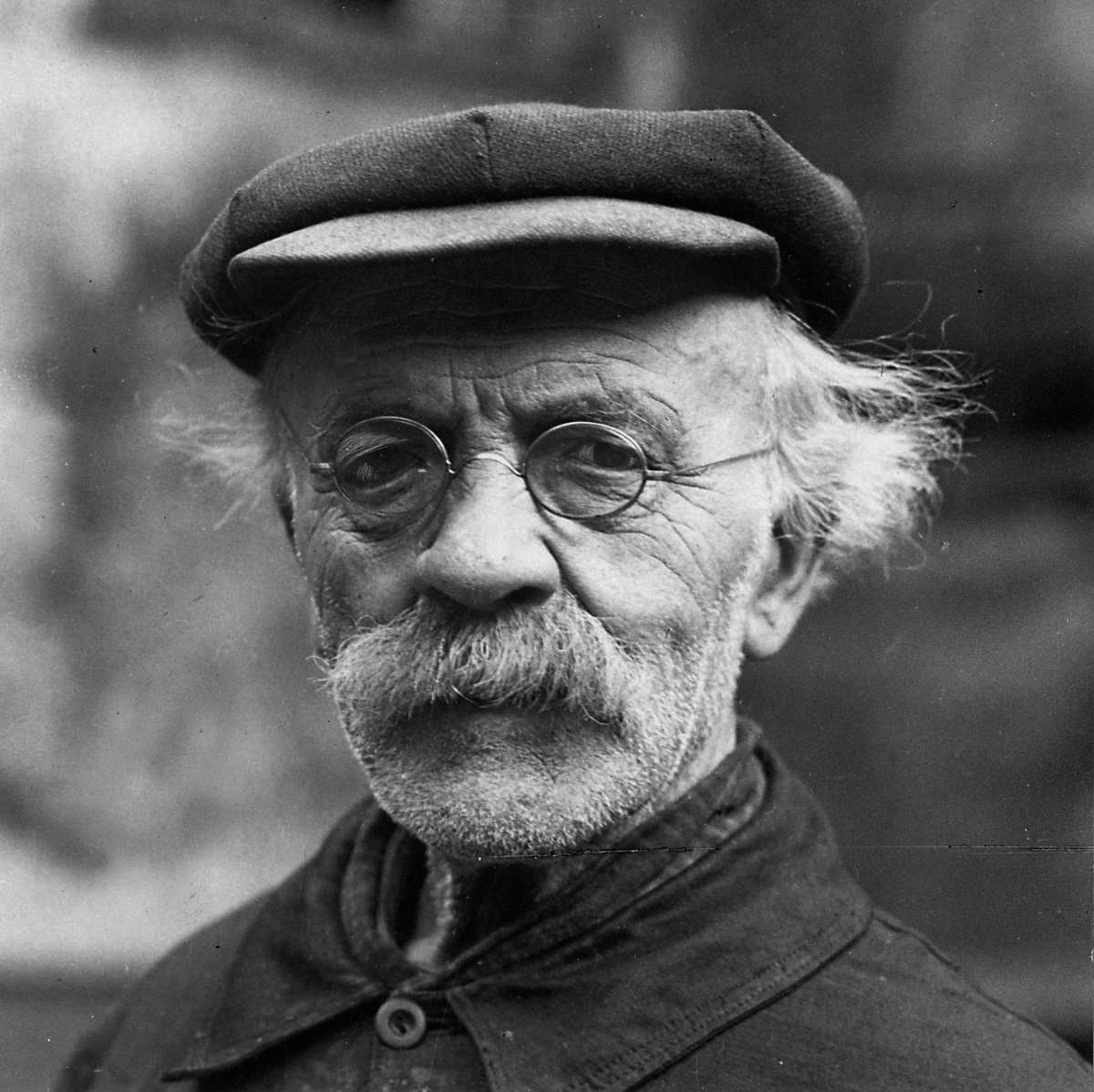

Pottier rédige les paroles de L’Internationale sur l’air de La Marseillaise. Sa diffusion doit beaucoup à l’action du Parti ouvrier français à la fin du XIXe siècle. En juin 1888, sur demande de Gustave Delory, futur maire de Lille, l’ouvrier musicien Pierre Degeyter compose une nouvelle mélodie pour L’Internationale. Le chant se répand d’abord dans le Nord. La Marseillaise étant devenue hymne officiel en 1879, le parti cherchait un hymne spécifiquement prolétarien.

En juillet 1896, le XIVe congrès national du Parti ouvrier français se tient à Lille. Durant ces journées, des cortèges socialistes défilent en chantant L’Internationale sous les drapeaux rouges, affrontant à plusieurs reprises les partisans de La Marseillaise et du drapeau tricolore. Séduits par le rythme entraînant, les accents vigoureux et fiers, les paroles d’un esprit de classe si net, nombre de délégués emportent le chant dans leurs régions (4).

En décembre 1899, les groupes socialistes, divisés par la participation de Millerand au gouvernement, se réunissent à Paris pour tenter de retrouver l’unité. Le dernier jour, des motions contre le nationalisme et l’antisémitisme sont adoptées, puis les délégués entonnent L’Internationale. Après le vote final, la salle se lève pour chanter l’hymne, marquant ainsi une clôture triomphale (5).

Aux congrès successifs de la Deuxième Internationale, L’Internationale s’impose peu à peu comme chant commun. En 1891 à Bruxelles, on chante encore La Marseillaise ; en 1896 à Londres, La Marseillaise des travailleurs et La Carmagnole. Ce n’est qu’en 1900, à Paris, que les délégués français présentent L’Internationale. En 1904 à Amsterdam, elle est reconnue par le Bureau socialiste international. En 1910 à Copenhague, elle est chantée en plusieurs langues. De plus, traduit en russe par Kots en 1902, elle gagne alors l’Orient.

La mémoire d’Eugène Pottier

Depuis Lille, la mélodie de L’Internationale a conquis le monde, et la figure d’Eugène Pottier s’est fondue dans la mémoire collective de la Commune. Décédé à Paris en 1887, il reçoit un dernier hommage militant. Le Cri du peuple annonce :

Ses anciens collègues à la Commune, actuellement présents à Paris, se sont réunis et ont décidé de placer les obsèques sous le patronage de tous les travailleurs (6).

Parmi eux, Henri Champy, fondateur de la Solidarité des proscrits de 1871. Plus de 3 000 personnes, sous la pluie, l’accompagnent au Mur des Fédérés, en criant « Vive la Commune ! ».

Par la suite, la figure de Pottier connaît une progressive sacralisation. En 1888, Paul Argyriadès publie Le Poète socialiste Eugène Pottier, saluant en lui un grand poète socialiste (7), sans toutefois mentionner L’Internationale. En 1898, Ernest Museux publie à son tour Eugène Pottier et son œuvre, pour esquisser cette grande et belle figure d’un des plus fervents défenseurs du prolétariat, affirmant qu’en juin 1871, il signe encore de Paris ce morceau connu : L’Internationale (8).

En 1908, Chants révolutionnaires est réédité par le Comité Pottier, avec une préface signée conjointement par Allemane, Jaurès et Vaillant :

« durant la Semaine sanglante, reprenant sa plume vengeresse, Pottier [...] offre à la classe ouvrière [...] un chant de combat et de revanche que l’univers prolétarien a adopté : nous entendons parler de « L’Internationale » (9).

En 1913, pour le 25e anniversaire de la mort de Pottier, Lénine lui rend hommage :

Il écrivit le célèbre chant « L’Internationale » en juin 1871, au lendemain, peut-on dire, de la sanglante défaite de mai.

Il souligne que ce chant, traduit dans toutes les langues d’Europe, et pas seulement d’Europe, unit les prolétaires du monde entier :

Quel que soit le pays où échoue un ouvrier conscient […], il peut trouver des camarades et des amis par le chant familier de « L’Internationale » (10).

Revenons, pour conclure, à la question posée en ouverture : peu importe, finalement, la date exacte de la création de L’Internationale. Ce chant est d’abord un produit des révolutions françaises du XIXe siècle, et la Commune de Paris y joue un rôle central. Avant 1914, il a déjà conquis le monde, tandis que l’image de Pottier s’est ancrée dans la mémoire collective. L’Internationale, la Commune et Pottier ne font plus qu’un. N’oublions pas non plus Pierre Degeyter, le compositeur, dont la bataille pour ses droits d’auteur constitue une autre légende. Notre ami Jacques Tint y consacra en 1971 une excellente étude dans notre Bulletin (11).

SONG YIWEI *

Université de Nanjing, Chine

* Jeune chercheur chinois, ce nouvel adhérent a effectué une recherche à l’Université Paris I, autour notamment de L’Internationale.

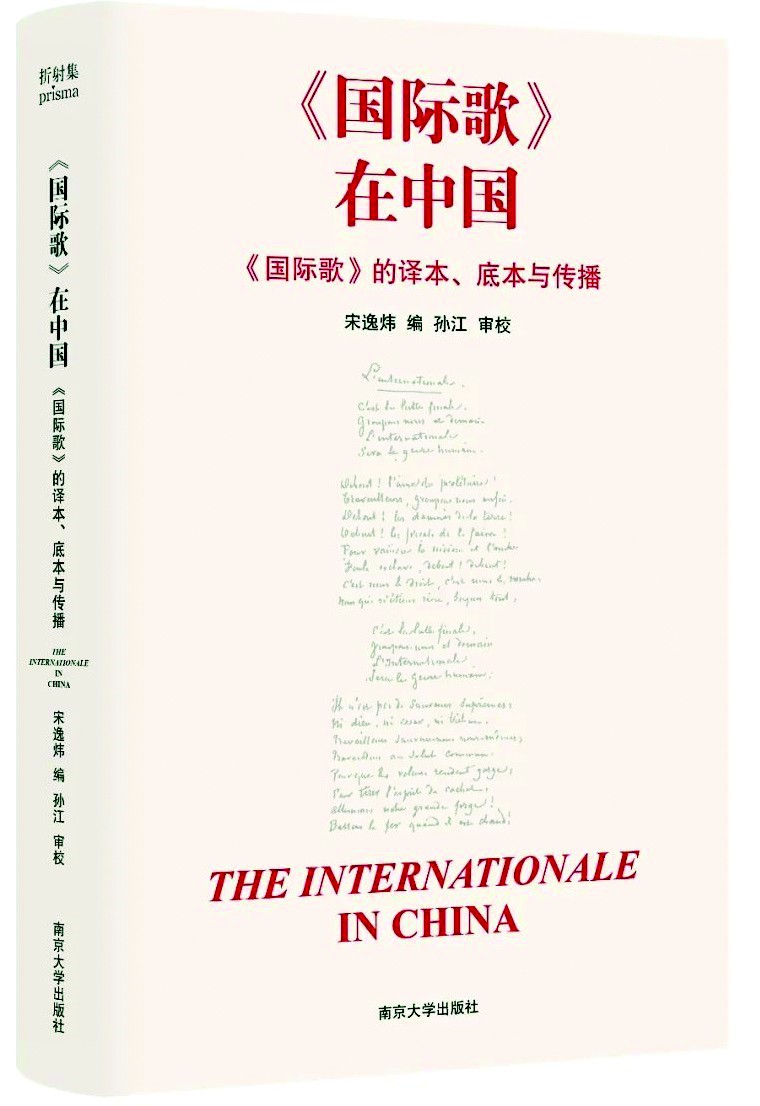

L’Internationale en Chine, ouvrage dirigé par Song Yiwei 2022

Notes :

(1) E. Pottier, Chants révolutionnaires, Dentu, 1887.

(2) P. Brochon, Eugène Pottier, Naissance de “l’Internationale”, Ch. Pirot, 1997.

(3) R. Brécy, Un Manuscrit de L’Internationale, International Review of Social History, 1972.

(4) M. Dommanget, E. Pottier, membre de la Commune et chantre de l’Internationale, EDI, 1971.

(5) Congrès général des organisations socialistes françaises (compte-rendu), 1900.

(6) Le Cri du peuple, 8 nov. 1887.

(7) P. Argyriadès, Le Poète socialiste Eugène Pottier, au Bureau de La Question sociale, 1888.

(8) E. Museux, Eugène Pottier et son œuvre, chez J. Allemane, 1898.

(9) Chants révolutionnaires, au Bureau du Comité Pottier, 1908.

(10) Lénine, Œuvres, t. 36, Ed. Sociales, 1959.

(11) J. Tint (de son vrai nom Jacques Zwirn), « “L’Internationale” musique de Pierre Degeyter », La Commune, 1971.