On l'oublie trop souvent, les événements de l'année 1871 ne se déroulent pas que dans la capitale et la Commune n'est pas que "de Paris". De nombreux provinciaux (et étrangers) y participent et la répression de M. Thiers s'abat sur eux comme sur les communards insurgés de Marseille, Lyon, Toulouse, Narbonne... Parmi eux un simple ouvrier du textile, Jean dit Joannès Caton qui après avoir tenté avec les ouvriers et gardes nationaux de Saint-Étienne d'instaurer une Commune sœur de celle de Paris, connaîtra la déportation avant de reprendre la lutte dans sa ville.

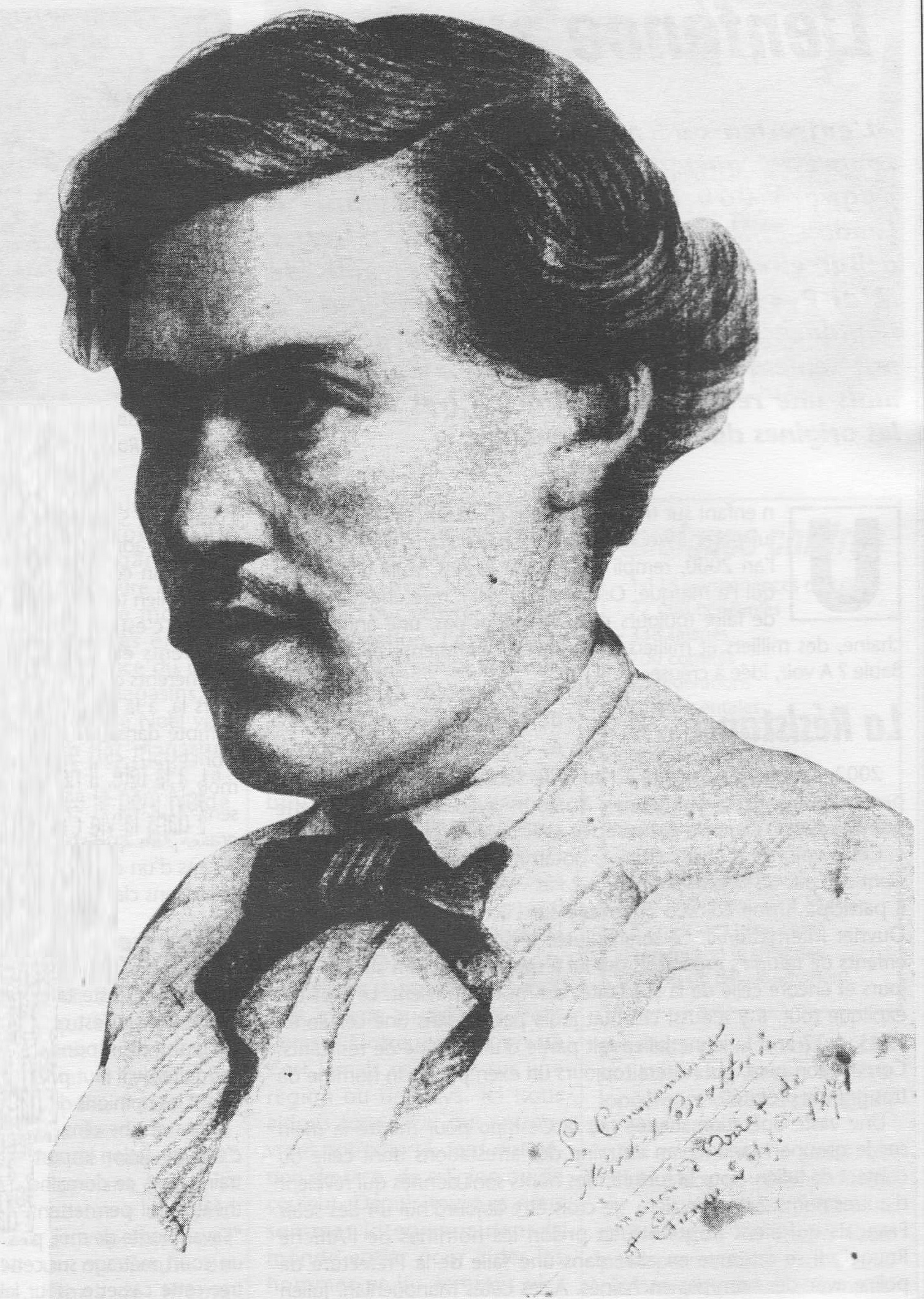

Jean Caton à la prison de Saint-Étienne

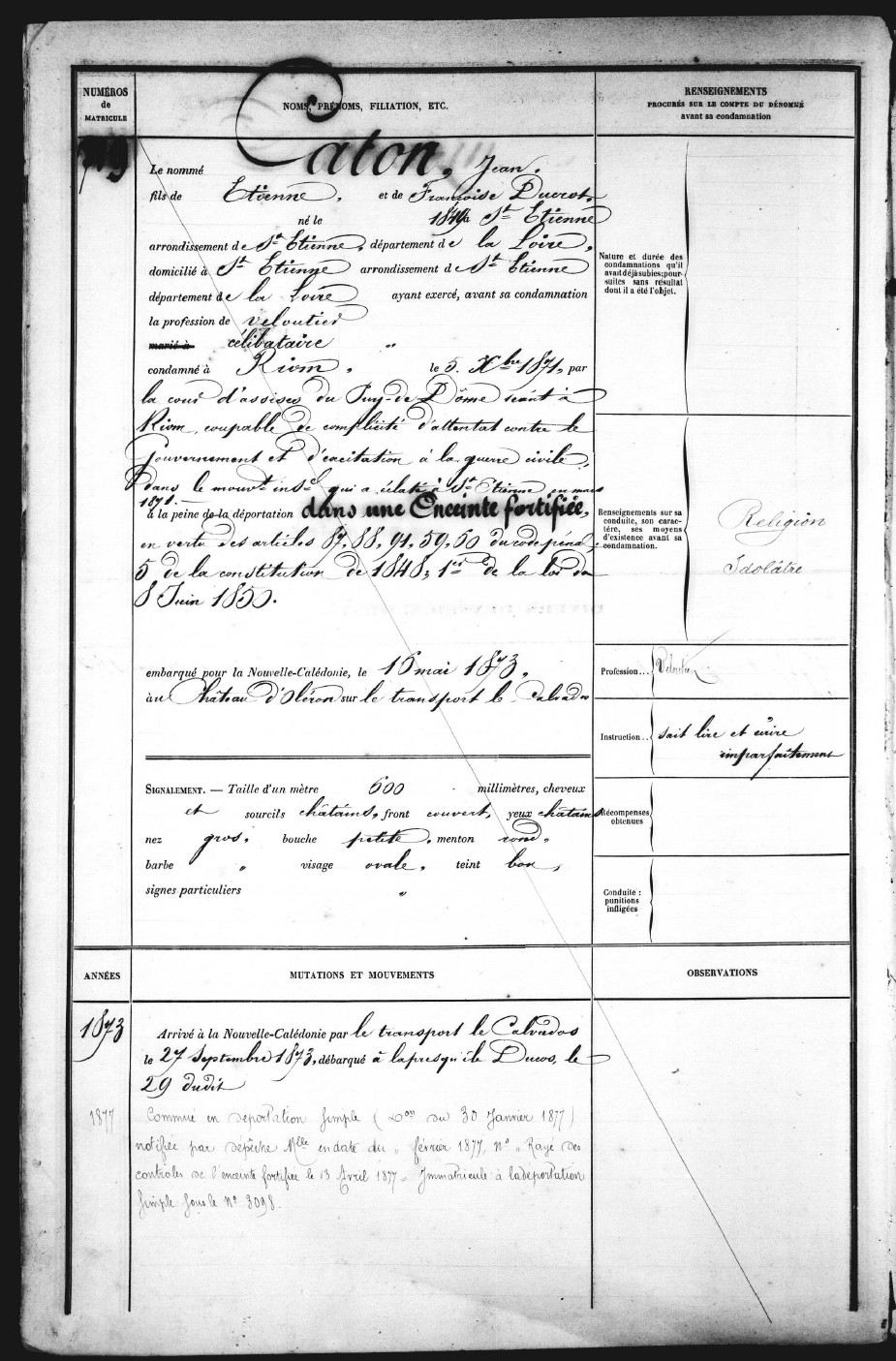

Jean Caton est né le 28 octobre 1849 à Beaubrun, une commune voisine de Saint-Étienne ensuite intégrée à celle-ci en 1855. Son grand-père paternel Fleury Caton né le 21 novembre 1770, passementier, épouse en 1803 Étiennette Cannonier. Son père Étienne Caton est né le 25 novembre 1803 (3 frimaire an XII) à Outre-Furens dans la Loire. Ouvrier du textile comme son père, il épouse le 8 février 1836 à Saint-Étienne, Françoise Ducros, née le 19 août 1813 à Saint-Germain-Laval. Jean a une sœur et trois frères, Catherine née le 8 janvier 1840, Jean-Pierre dit Petrus né le 18 juillet 1842, Étienne, né le 13 août 1844 et Jacques Fleury né le 25 juillet 1847. Très tôt sa mère décède, le 17 avril 1851, dix-huit mois après sa naissance laissant le père se débrouiller avec ses enfants et c'est l'aînée Catherine qui assume le soin de ses frères.

L'école

Jean va à l'école de Valbenoite dirigée par les frères Maristes « avec sa magnifique esplanade ombragée de vieux ormes et de tilleuls près de la rivière. » Il y reçoit une solide mais sévère éducation, il apprend la grammaire, l'anglais et des éléments de comptabilité :

« Et je songe aux livres touffus, repoussants, sans images qu'il nous fallait étudier, aux frères maristes qui nous faisaient dormir la main droite tendue, avec un bout de bois dessus et qui frappait à coups violents de son signal, ceux qui l'avait laissé tomber. »

Une famille d'ouvriers du textile

Presque tous les hommes de la famille Caton travaillent dans le textile, le grand-père, le père, le frère et Jean lui-même.

Depuis le XVIe siècle la région de Saint-Étienne développe une activité textile importante. Malgré l'apparition de « métiers à la barre » en 1768, la production reste largement artisanale à la fin du XIXe, employant plusieurs milliers d'ouvriers et d'artisans. La famille Caton exerce son activité à domicile pour le service d'un ou plusieurs maîtres en qualité de passementier ou de veloutier.

Le passementier est l'ouvrier dont le métier est de confectionner soit à domicile soit dans un atelier, des tissus plats, minces, de largeur comprise entre 3 millimètres et 4 centimètres pour le compte d'un fabriquant qui lui fournit la matière première et le dessin à réaliser. Le veloutier est chargé spécialement du travail sur le velours beaucoup plus délicat à travailler en raison de sa structure double.

Passementiers et veloutiers à domicile exécutent leur ouvrage à leur rythme pourvu que les délais imposés soient respectés mais les journées de travail sont longues et les salaires pas très élevés.

L'Association Internationale des Travailleurs

Dès la première année de la naissance de l'A.I.T. en 1864, une antenne est créée à Saint-Étienne qui commence à s'organiser dans la région dans les grèves de verriers, de mineurs et d'ouvriers du textile et en particulier à partir de 1868 à l'intérieur d'une des professions les mieux structurées de l'époque, les passementiers. Depuis 1832, ils bravent toutes les interdictions et créent des sociétés de secours mutuel, des coopératives de production et des sociétés secrètes. En 1865, ils déclenchent une grève de deux mois très active, les ouvriers sont organisés en une quinzaine de groupes qui élisent des délégués constituant un Comité central dont le président, Pierre Dupin est secrétaire-correspondant en 1869 de l'A.I.T. Nul doute que Jean Caton adhère à l'Internationale dont il distribue les brochures et le matériel de propagande. Il intervient dans les clubs à plusieurs reprises.

La fusillade du lieu-dit Le Brûlé à La Ricamarie 16 juin 1869 – 14 morts (source : Archives de Saint-Étienne - Fonds Marius Chalendard, Mines de la Ricamarie. Fusillade du Brûlé. Plaque photographique, noir et blanc, 12x9cm, 1869. - Cote 19 Fi 4)

La contestation ouvrière sous le second Empire et la chute de Napoléon III

Le second Empire est marqué dans sa première moitié par un essor industriel important et un développement des moyens de communication considérable mais l'écart se creuse dans les conditions de vie des classes de la société, les salaires en particulier ne sont pas en proportion du coût de la vie. La concentration industrielle crée une classe ouvrière plus dense et les revendications s'affermissent. Contenues un moment au premier temps de l'Empire, les grèves réapparaissent dans le bassin stéphanois. En 1865, 2500 veloutiers cessent le travail, en 1869 presque toutes les catégories de travailleurs se mettent en grève, teinturiers à Izieux, chapeliers à Chazelles-sur-Lyon, mécaniciens, chaudronniers et monteurs, plâtriers à Saint-Étienne, lacetières et moulinières (qui tordent le fil de soie) à Saint-Chamond, moulinières de Pélussin, imprimeurs sur étoffes (qui restent en grève cinq mois), maçons, papetiers et ouvrières en soie de Bourg-Argental... Le 16 juin l'armée intervient pour réprimer la grève des mines de la vallée de l'Ondaine, au lieu-dit "le Brûlé" elle tue de onze à quatorze personnes (selon les sources) dont des enfants et des femmes de grévistes. La politique de libre-échange qui a favorisé le développement industriel commence à mécontenter une partie de la population qui ne se sent plus protégée contre la concurrence. Napoléon III tente de raffermir son pouvoir en organisant un plébiscite le 8 mai 1870 mais à Saint-Étienne, il n'obtient que 4958 oui contre 13 827 non. C'est probablement pour cette raison que le 6 août le conseil municipal de tendance radicale, élu le 7 juillet est révoqué en entier mais il reste en place. La désastreuse guerre avec la Prusse précipite la chute de Napoléon III. À Paris, les républicains demandent le 3 septembre la déchéance de l'Empire ; le 4, la foule envahit le Palais-Bourbon, et Gambetta à la tribune annonce la chute du régime impérial. Accompagné de Jules Favre et de Jules Ferry, il se rend à l'Hôtel de Ville et proclame la République, un gouvernement provisoire, sous la direction de Favre et du général Trochu, est constitué.

Saint-Étienne sous le gouvernement de la Défense nationale

À Saint-Étienne, le 4 septembre on apprend que la République est proclamée. Le conseil municipal dissout mais toujours en place décide de nommer un conseil provisoire et Tiblier-Verne, un républicain modéré, marchand de bois du quartier d'Outre-Furens est élu maire. Le 5 septembre César Bertholon, ancien député de l'Isère en 1848, exilé en Algérie, rédacteur en chef du journal radical l'Éclaireur est nommé préfet. Le 12 septembre, il proclame la Patrie en danger et ouvre l'enrôlement dans la Garde nationale, il remplace le Conseil général par un Comité départemental républicain dont il choisit les membres parmi les républicains les plus connus. La municipalité lance un emprunt pour l'armement de la ville et des gardes nationaux et subventionne un Comité de défense employant 350 personnes et produisant jusqu'à 50 000 cartouches par jour. Elle s'attaque courageusement à la puissance de l'Église en supprimant les subventions aux établissements d'enseignement confessionnel et en installant dix-neuf écoles laïques dans des locaux appartenant à des Congrégations. Mais la guerre provoque une crise économique grave et une chute des commandes et des milliers de passementiers et ouvriers du textile se retrouvent au chômage.

Le mouvement républicain et socialiste

Unis au 4 septembre, les républicains et socialistes de toutes tendances s'organisent en clubs qui finiront par s'opposer. Pendant l'automne et l'hiver 1870-1871, la gauche stéphanoise se structure en deux mouvements principaux : L'Alliance républicaine, qui s'exprime essentiellement par le journal l'Éclaireur et dont les dirigeants sont De Laberge et Jules Amédée De Rolland, rédacteurs à l'Éclaireur et le Comité central républicain ou Club de la rue de la Vierge recrutant dans la Garde nationale, chez les ouvriers du textile, les employés de commerce et les artisans. Les principaux dirigeants sont Barthélémy Durbize, comptable, Relave, libraire, Antoine Vastel, passementier, Adrien Jolivalt, militaire de carrière, membre de l'état-major de Garibaldi pendant l'hiver, Adrien Duvait, journaliste qui combat dans l'armée Garibaldi pendant l'hiver, Étienne Faure cordonnier et Jean Caton qui est le secrétaire. Le 29 décembre, le Comité fait paraître le journal La Commune avec comme sous-titre : Défense nationale. Le journal qui comptera trente-neuf numéros multiplie les appels en faveur de la Commune :

« La Commune c'est notre titre, et nous en sommes fiers. La Commune, c'est la pyramide sociale remise sur sa base: le peuple, c'est-à-dire la totalité des citoyens. » (n°1 du 29 décembre 1870).

Le mouvement en faveur de la Commune

L'idée de la Commune à Saint-Étienne se révèle pendant le gouvernement de la Défense nationale à trois reprises avant de maladroitement suivre le mouvement parisien.

Le 31 octobre, apparaissent sur les murs des affiches rédigées au nom du préfet Bertholon convoquant le jour même les électeurs pour des élections municipales et appelant à l'élection d'une Commune (alors que le conseil municipal avait été confirmé par Bertholon). Dans la journée des manifestants se massent devant l'Hôtel-de-Ville, une délégation d'officiers de la garde nationale est reçue par le préfet qui reconnaît s'être trompé et indique qu'il a demandé des instructions à la délégation de Tours. Le mouvement ne donne rien.

Les mardi 13 et samedi 17 décembre, les dirigeants du Club de la Vierge et ceux de l'Alliance républicaine organisent au Grand Théâtre des réunions pour réclamer la proclamation de la Commune. Jean Caton prend activement la parole dans un discours qu'il qualifie lui-même de « violent ».

Enfin, le 3 février 1871, une nouvelle affiche annonce la proclamation de la Commune pour ce jour mais le conseil municipal refuse de se dissoudre provoquant une division dans le mouvement républicain entre ceux qui font confiance aux élections et aux institutions et ceux qui veulent aller plus loin et sans attendre proclamer la Commune.

Aux élections du 8 février, les républicains sont divisés et seul Frédéric Dorian, un industriel protestant et saint-simonien est élu alors que les conservateurs ont dix députés dans le département. Le 10 février, Bertholon démissionne car il refuse de faire afficher le décret reconnaissant les droits des membres des familles royales et impériales. La méfiance des républicains radicaux et de des socialistes s'accroît de jour en jour et le journal La Commune appelle à la vigilance. Le 26 février le journal écrit :

« On parle déjà de désarmer la Garde nationale. C'est toujours ainsi qu'on s'y prend quand on veut étouffer la République. Peuple, réponds hardiment à ceux qui te les demanderont, viens les prendre et n'hésite pas en t'en servir pour les défendre. »

Le 3 mars, malgré la désunion aux élections, les membres du Comité central républicain et ceux de l'Alliance républicaine organisent une réunion en hommage à Jean Thomas, veloutier, trésorier du comité de grève de 1865 « vieux républicain qui vient de décéder. »

La Commune de Saint-Étienne

Le 18 mars, le peuple parisien s'insurge pour protéger ses canons, les 73 jours de la Commune de Paris débutent.

Le 22 mars, le journal La Commune exulte :

« La révolution triomphe! [...] Le peuple se réveille et veut la Commune. La Commune nous aurons. »

Dans la journée les autorités militaires demandent le désarmement de la Garde nationale. Une réunion se tient dans la salle du Prado, 9 place Saint-Charles dite la Rotonde, la Commune y est acclamée et on adhère au « mouvement de Paris » Il est décidé d'envoyer une délégation commune du Club central et de l'Alliance républicaine « exiger du maire la proclamation immédiate de la Commune ».

Le 23 mars, à onze heures apprenant la proclamation de la Commune à Lyon, Durbize, de Rolland et six délégués pour le Club de la rue de la Vierge et l'Alliance républicaine demandent à nouveau au conseil municipal de se dissoudre et l'élection immédiate d'une Commune. Le maire Pierre Boudarel, rubannier qui a remplacé Tibier-Verné mort en décembre, répond qu'il va soumettre cette proposition au conseil municipal. Le soir, une nouvelle réunion se tient à la Rotonde à l'initiative du Club de la Vierge et de l'Alliance républicaine. De Rolland déclare :

« Il faut aller demander la Commune avec l'arme aux pieds, la cartouche aux dents. »

Le 24 mars, La Commune écrit :

« Gardes nationaux, imitez l'exemple de Paris ; et que la triste fin des généraux pour lesquels la vie du peuple est un marchepied, serve de leçon à ceux qui seront tentés de les imiter »

et le journal alléguant une conspiration « antirépublicaine de la réaction » propose à l'Alliance républicaine de former

« en commun une liste de candidats en vue de l'installation de la Commune ».

À onze heures, une nouvelle délégation se rend à l'Hôtel de Ville et le conseil municipal (sauf huit membres) accepte de démissionner mais le maire indique qu'il reste en fonction jusqu'aux prochaines élections. Les délégués de l'Alliance républicaine se déclarent satisfaits et de Rolland quitte la réunion.

Dans la soirée, une nouvelle assemblée se tient à la salle de la rue de la Vierge, les orateurs mécontents de la tournure des événements proposent la désignation de onze délégués « plus énergiques ». On réclame « d'agir sans plus tarder » et de « marcher sur l'Hôtel de Ville ». Vers huit heures, la Garde nationale sous la direction des capitaines Arnaud et Gattet occupe l'Hôtel de Ville « en chantant la Marseillaise et en acclamant la Commune ». Une heure plus tard, les lieux sont envahis par la foule, et les représentants du Club de la Vierge demandent au préfet intérimaire, le secrétaire général de préfecture Alphonse-Marie Morellet, au maire Boudarel et deux de ses adjoints et au commandant de la Garde nationale, le colonel Rémy Joseph-Charles Lagrive, de proclamer la Commune. Ils refusent et sont arrêtés. Vers minuit, la Commune est proclamée, Durbize déclare :

« Les autorités se refusant à établir la Commune sont prisonnières [...] Vous qui êtes la force faite votre devoir ! »

et le drapeau rouge est hissé. Les prisonniers sont remis en liberté sous

« la seule condition que le conseil municipal serait appelé à décider si la proclamation de la Commune à Saint-Étienne devait être soumise à un vote populaire ».

La Garde nationale et les manifestants se retirent au petit matin. Pendant ce temps, les autorités désignent un nouveau préfet, Henri de l'Espée, qui immédiatement fait placarder une affiche menaçante :

« Arrivé cette nuit dans les murs de votre chef-lieu j'ai trouvé des factieux tentant de consommer un attentat contre l'ordre et les lois de la République [...] Puissamment secondé l'autorité militaire j'ai pu convoquer la garde nationale de Saint-Étienne. La seule apparition de quelques bataillons, accourus avec un empressement dont je les remercie, a déterminé la complète retraite de séditieux. »

Le conseil municipal demande alors au préfet le retrait des troupes, deux escadrons de cavalerie et 160 hommes d'infanterie, massées aux abords de l'Hôtel de Ville. Une compagnie de gardes nationaux de l'ordre puis une seconde viennent assurer la sécurité du préfet installé dans la mairie qui sert aussi de préfecture.

Dans la ville, le rappel est battu, des gardes nationaux en armes et des manifestants parcourent les rues « drapeau rouge en tête » et s'emparent de la manufacture.

Le 25 à midi, les délégués de la Garde nationale sont reçus par le conseil municipal qui accepte l'organisation d'un référendum pour ou contre la Commune dans la Garde nationale. De l'Espée refuse. Vers quatre heures, les gardes nationaux reviennent en force, bousculent les gardes de piquet qui n'ont pas le temps de fermer les grilles et font prisonnier de l'Espée et le substitut du procureur Jean Baptiste Gubian. Dehors des coups de feu éclatent, un garde national, Jean-Pierre Lyonnet, un passementier âgé de 43 ans est tué. Vers dix heures, une nouvelle fusillade éclate à l'intérieur, trois personnes dont le préfet sont tuées. Devant la tournure des événements, Jolivalt désigné comme commandant de la place, prend la direction des opérations, il fait occuper la gare, le télégraphe, la poudrière et décide la tenue d'élections à la Commune pour le 29. Il fait placarder deux affiches au nom d'un Comité révolutionnaire qu'il préside et réquisitionne quatre cent mille cartouches, un canon et huit mitrailleuses. Caton puis Antoine Chastel sont nommés secrétaires du Comité, Michel Berthon, un négociant âgé de 39 ans, commandant provisoire de la Garde nationale, et Durbize, chargé de la Direction du télégraphe. Le 26, Gubian et un garde national de l'ordre, Édouard de Ventavon, sont traduits pendant trois heures devant le « Comité constitué en tribunal », les deux hommes sont « acquittés » et libérés. Des cartes d'électeurs sont commandées, les cafés sont ouverts et les élections préparées. Mais le mouvement reste isolé, peu de décisions sont réellement prises, la foule commence à quitter les lieux.

Le 27, les troupes commencent à arriver de Lyon et le 28 à six heures du matin, l'Hôtel-de-Ville est encerclé, le drapeau rouge est enlevé. Un envoyé provisoire, de Mongolfier, nanti des pleins pouvoirs pour rétablir l'ordre arrive. Il ne reste qu'une soixantaine de personnes dans l'Hôtel de Ville qui se rendent après négociation. La Commune de Saint-Étienne est vaincue. Place à la répression.

La répression

Le général Lavoye commandant la subdivision fait afficher :

« L'émeute est dissipée, l'ordre est rétabli. »

Les arrestations se multiplient et les militants du Club de la Vierge se cachent. Le nouveau préfet Ducros réclame et obtient « d'importantes forces de gendarmerie » et 300 cavaliers pour maintenir l'ordre. Il annule certaines décisions du conseil municipal. Mais le 30 avril les élections municipales portent à la mairie trente-deux candidats présentés par les républicains de l'Alliance républicaine et les socialistes encore en liberté du Comité central contre quatre élus soutenus par Ducros. Boudarel est réélu maire mais immédiatement révoqué par Ducros qui le remplace par un délégué de la préfecture puis finalement remplace le conseil tout entier par une commission.

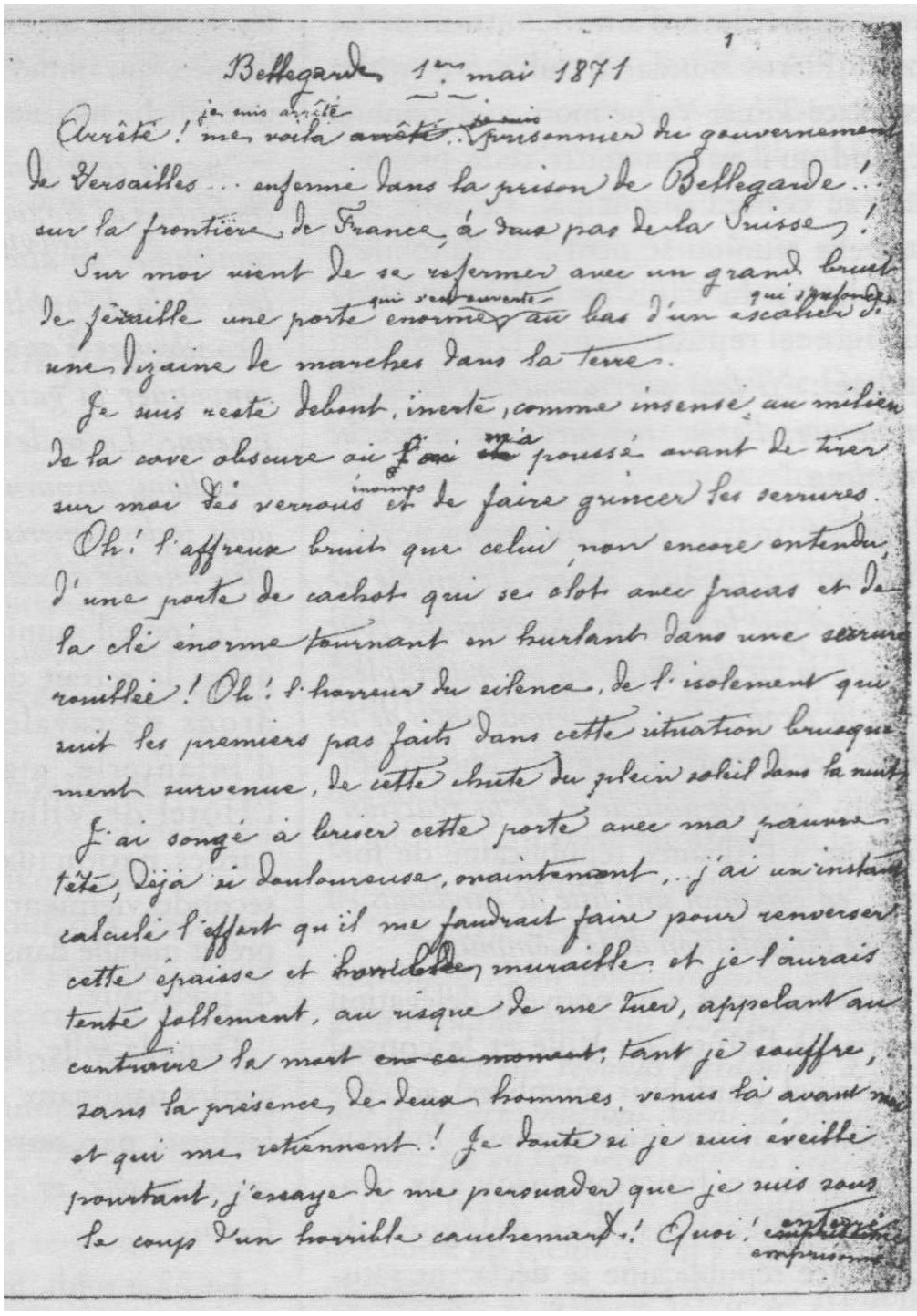

L'arrestation de Caton

Caton se cache à Genève notamment, il correspond avec sa famille qui partage ses idées et le soutient :

« L'esprit révolutionnaire commence à gagner la province !! prends courage, tu n'es plus un enfant, tu reviendras pour la revanche. »

Il est arrêté le 1er mai sur le quai de la gare de Bellegarde par les gendarmes qui font descendre tous les voyageurs et fouillent systématiquement les personnes et les bagages. Il est porteur d'un billet à destination de Lyon, deux « récépissés [...] à l'aide desquels il pouvait recevoir à Lyon [...] des cartouches de chassepot » et trois lots de brochures de l'Internationale :

« La liberté ou la mort, L'Association internationale des travailleurs et les événements actuels et Appel du Comité révolutionnaire des provinces aux républicains dévoués (avec mention "confidentiel pour M de Rolland, rédacteur de l"'Éclaireur de Saint-Étienne"). »

Il est immédiatement emmené et retenu dans une salle à part. Après un bref interrogatoire qui se transforme en altercation avec « le commissaire spécial de la gare », entouré de gendarmes, il est jeté dans une cellule sorte de « cave obscure » fermée par « une porte énorme au bas d'un escalier qui s'enfonce d'une dizaine de marches dans la terre nue » et munie « de verrous et de serrures grinçantes ». Après plusieurs interrogatoires, il est conduit en train à Lyon, le 4 mai et enfermé sans avoir pris le moindre repas dans la prison de la rue de la Luizerne. Le lendemain, il est transféré au Palais de justice et après de nouveaux interrogatoires, incarcéré à la prison Saint-Paul. Furieux et plein de ressentiment contre un enfermement qu'il n'a jamais connu, Caton échafaude plusieurs projets d'évasion et réussit à desceller plusieurs barreaux avec une cuiller qu'il a patiemment aiguisée. Il doit être emmené à Saint-Étienne pour être à nouveau interrogé dans le cadre de l'instruction ouverte mais il refuse catégoriquement de voyager à pied et enchaîné et il est conduit « en voiture » jusqu'à Rives-de-Gier avec deux droits communs, escortés par des gendarmes à cheval. Le 3 juin, Caton et un des prisonniers, l'autre ayant réussi à s'échapper, arrivent à pied à Saint-Étienne. Les deux hommes sont promenés à travers la ville et écroués à la prison du Palais de justice, rue des Jardins où ils restent une demi-journée avant d'être transférés à la prison de Bellevue. Le 5 juin, il subit le premier interrogatoire du juge Candy « boiteux, louchard, visage hypocrite, langage patelin ». Le juge essaie de le lui faire donner les noms « de personnes qui ont composé le comité insurrectionnel » mais en vain malgré un chantage à une remise en liberté. Il tente de lui faire signer le procès-verbal d'interrogatoire de telle sorte que des mentions puissent être rajoutées :

« J'ai voulu signer au bas de la dernière ligne écrite.

- Non, non, s'est écrié Candy, ici en bas de la page.

- Mais... Pourquoi ici plutôt qu'en haut ?

- Oh ! simplement, pour quelques formules à mettre et pour lesquelles il me faut cette place.

- Et si je refuse de signer... Car enfin je ne sais pas ce que vous allez mettre sur ces lignes blanches.

- Je vous fais conduire en cellule pour y rester indéfiniment. »

Le procès

Les autorités se méfient d'un procès à Saint-Étienne et après quelques hésitations cinquante-six accusés (douze sont contumaces) sont traduits devant la cour d'assises du Puy de Dôme à Riom, siège de la cour d'appel. Le ministère de la Justice écrit au procureur général de la Cour de cassation le 23 août 1871 :

« Les jurés de Saint-Éienne et des centres de population de la Loire sont donc ou suspects comme ayant joué un rôle dans les faits incriminés ou animés de partialité comme ayant été violentés ou animés par l'émeute. »

Le 3 octobre 1871, les accusés détenus sont envoyés à Riom par le train. Afin de dissimuler la nature du convoi, par crainte de mouvements de sympathie d'une partie de la population, les autorités font croire qu'il s'agit d'un transport d'officiers, et les gardiens et les prisonniers sont affublés des mêmes couvre-chefs dans les wagons où ces derniers peuvent circuler sous l'étroite surveillance des premiers. Arrivés à Riom, les accusés sont installés à la prison « dans des chambres petites et noires ». Caton est placé au secret car il refuse toujours de donner le nom « des meneurs ». Après la désignation d'office des avocats, Caton est défendu par M de Vissac, et le tirage au sort des jurés, le procès s'ouvre le 13 novembre à huit heures et demie du matin. Un public nombreux assiste aux audiences. Caton est décrit comme « l'air intelligent, la parole facile et élégante ». Il assume pleinement son rôle et à la question du président qui lui reproche « d'avoir voulu la Commune », il répond sèchement :

« chacun sa liberté d'opinion ».

Caton, Chastel et Charles Amouroux (ce dernier en tant que délégué de la Commune de Paris) sont condamnés à la déportation en enceinte fortifiée, un seul accusé, Jean Girard est condamné à 12 ans de travaux forcés, trois sont condamnés à la déportation simple, quatorze à des peines de 1 à 10 ans d'emprisonnement, vingt-trois sont acquittés. Les autres accusés sont contumaces. À l'énoncé du verdict Caton « sourit ».

La détention et le transport en Nouvelle-Calédonie

Le 11 janvier 1872, Caton apprend le rejet de son pourvoi en cassation avec les autres condamnés à la déportation ou à la détention en enceinte fortifiée, il est conduit en train dans de « petites cages munis de grosses chaînes » de Riom à La Rochelle en passant par Poitiers et Niort et enfermé à l'île d'Oléron où le château sert de prison. Les conditions de vie y sont difficiles, les prisonniers sont logés dans de grandes « fosses » envahies de puces et de rats, inondées en cas d'orage. Deux baquets font office de fontaine et de toilettes. Les détenus passent le temps à se promener, chanter, raconter leur histoire, jouer des pièces de théâtre (Henri Rochefort, arrivé le 15 juin, fait jouer une pièce écrite par Georges Cavalier dit Pipe en bois, La Commune à Nouméah déjà présentée aux prisonniers du Fort Boyard où il était précédemment détenu, Caton en écrit « un rondeau »). Caton se lie d'amitié avec Jean Sermet qui lui propose de découvrir « la botanique » en étudiant les plantes de la cour. Ils en feront une véritable passion qui marquera Caton tout au long de sa vie. Le 3 avril Caton apprend que le gouvernement a choisi la Nouvelle-Calédonie comme terre de déportation. Il n'est transporté que le 16 mai 1873 par Le Calvados.

À deux heures du matin, on frappe sur la porte de la casemate où les prisonniers ont passé la nuit. Ils prennent le chemin qui va « de la Citadelle au port ». Quelques habitants les regardent tristement se diriger vers les chaloupes qui doivent les transporter jusqu'à l'aviso La Comète qui les attend à 200 mètres au large. Certains entonnent Les marins de la République. À huit heures, ils arrivent au pied de l'escalier du Calvados. Ils sont installés dans des cages de trois mètres de large, trente mètres de long et deux mètres vingt de hauteur, Caton se retrouve avec 170 déportés. Rien qu'en pénétrant dans les entrailles du bateau, Caton comprend que la traversée va être particulièrement pénible. Les promenades sur le pont sont rares et courtes, le nettoyage obligatoire des cages se fait en inondant simplement le plancher. La nuit les déportés sont installés dans des hamacs peu confortables accrochés à six heures du soir et repliés à six heure du matin après le « branle-bas ». La nourriture correcte au début du voyage ne résiste pas aux changements de climat et la vermine commence à faire son apparition. Il devient difficile de tenir le linge propre. Le 28 septembre le navire s'ancre dans la rade de Nouméa. Le voyage est terminé.

La Nouvelle-Calédonie

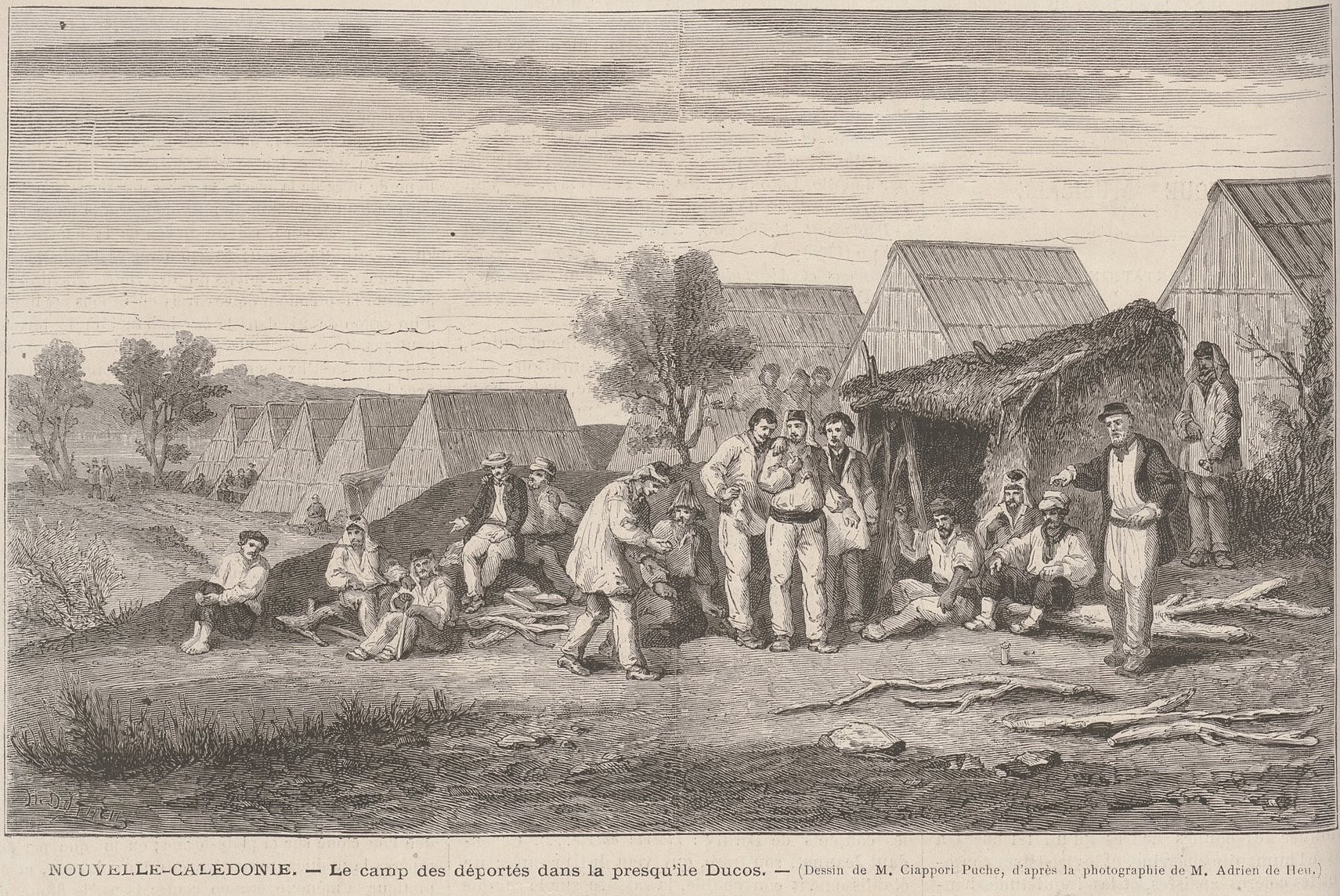

Comme condamné à la déportation en enceinte fortifiée, il se retrouve à la presqu'île Ducos.

Caton décrit ainsi le lieu à son ami Sermet :

« Voyez-vous cette centaine de huttes noires, trouées de fenêtres carrées et exiguës, recouvertes d'une paille salie, vieillie, qui donne à l'ensemble un aspect misérable et sordide, ces maigres concessions de jardins qui les entourent et sont si soigneusement encloses qu'elles dénotent chez les possesseurs un amour de la propriété porté à des portions ridicules, étant donné l'infime produit qu'ils en retirent ; ces baraquements en palings adossés en forme d'A qui escaladent ce tertre au bas de la montagne sèche et jaunie ; cela c'est Numbo, le camp des blindés ! À voir cet ensemble de paille et de boue, ces terrains sans cesse remués et ces hommes demi nus penchés sur les patates et les haricots comme pour les dévorer avant l'heure, on croirait être en présence d'une population misérable. »

Pour pouvoir bâtir sa propre cabane, il faut demander une autorisation à l'administration et parfois payer l'acquisition d'un morceau de terrain. C'est ce que fait Caton à la grande surprise de l'ancien « membre du gouvernement de la Défense nationale » Henri Rochefort qui regarde Caton et un ami essayant

« d'achever afin de protéger contre la pluie le torchis en partie fait des murs » à l'aide de « bottes d'herbes sèches ».

La déportation se déroule au rythme des « mesures vexatoires », des appels nominatifs « à 7 h 30 du matin » « sur deux rangs », de l'arrivée du courrier et des journaux largement censurés, des discussions passionnées entre les détenus, de l'étude de la flore, de la rédaction de ses impressions et de ses réflexions sur n'importe quel morceau de papier disponible. Le 20 avril 1875, il reçoit de Louise Michel « quatre pages de vers contenant trois poésies pleines de tristesse et d'énergie farouche. »

La vie des déportés en Nouvelle-Calédonie est réglée par la loi du 13 mars 1872 sur la déportation en Nouvelle-Calédonie et le décret du 18 mai 1872 publique sur le régime de police et de portant règlement d'administration de surveillance des déportés dans une enceinte fortifiée.

Au termes de l'article 4 de la loi :

« Les condamnés dans une enceinte fortifiée jouiront dans la presqu'île Ducos de toute la liberté compatible avec la nécessité d'assurer la garde de leur personne avec le maintien de l'ordre. Ils seront soumis à un régime de police et de surveillance déterminé dans un règlement d'administration publique [...] Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles les déportés seront autorisés à circuler dans tout ou partie de la presqu'île, suivant leur nombre, à s'y occuper de travaux de culture ou d'industrie, et à y former des établissement par groupe ou par famille. »

L'article 4 du décret précise :

« L'administration peut autoriser les condamnés, qui en font la demande, à se livrer à des travaux industriels se rapportant aux professions exercées dans la colonie ou à celles dont les produits peuvent être utilisés dans l'établissement. »

C'est dans ce cadre légal que, selon la classification opérée par l'historienne Alice Bullard (Exile to Paradise, Stanford University Press, 2000), on peut dégager trois sortes d'attitudes parmi les Communards déportés : l'oisiveté, la mélancolie et le travail.

Le travail encouragé par l'administration peut prendre deux formes.

L'article 6 de loi du 8 juin 1850 incite les déportés à travailler pour l'administration :

« le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront donnés aux condamnés s'ils le demandent. Il pourvoira à l'entretien des déportés qui ne subviendrait pas à cette dépense par leurs propres moyens. »

On peut estimer le salaire des déportés travaillant pour l'Administration à un franc par jour pour les terrassiers manœuvres, cantonniers balayeurs, un franc et vingt centimes pour les boulangers, charrons et autres métiers semblables et deux francs pour les piqueurs.

Mais le travail fourni par l'Administration connaît une double limite : les crédits accordés (600 000 F annuellement) et la disponibilité du travail. Les autorités reconnaissent qu’« il faut chercher ailleurs que dans les travaux fournis par l'Administration » les solutions.

C'est pourquoi d'autres déportés réagissent sous la forme d'un travail qu'on peut qualifier « d'enrichissement pour soi-même ». Henri Messager écrit par exemple :

« Somme toute, ne me plaigniez pas trop Une nouvelle vie puisqu'il me manque que vous et que je ne suis malheureux qu'au moral quand tant d'autres le sont sous tous les rapports. Seulement j'exige une chose : c'est que vous reconnaissiez que si je ne suis pas encore tout à fait abruti si je ne mange pas des herbes canaques, c'est par mon travail a que je me suis sorti du commun des mortels déportés, c'est qu'en un mot, j'ai su ne pas me laisser aller comme biens d'autres tout aussi courageux que moi l'ont fait, car il y a tant de malheureux ici, que parfois mon demi-bien-être me fait peine pour eux. »

Un autre déporté, Louis Baron, indique :

« Le travail préserva les déportés de l'ennui et de l'accablement de la solitude. »

Joannès Caton déporté à Ducos obtient une concession, y construit une case et plante un jardin et attend près de cinq ans avant de trouver un travail à sa mesure, instituteur :

« Ce changement me remplit de joie, il constitue pour moi une amélioration considérable tant au point de vue matériel qu'au point de vue moral ».

Extrait des carnets de Jean Caton.

L'amnistie

Une « tante » et la seconde femme de son père avec qui il correspond, adressent des lettres de demande de grâce à Mac Mahon appuyées par des interventions des députés Crozet et Fourneron. Lui-même demande sa grâce le 27 avril 1878 en écrivant plus par routine administrative que par reniement :

« Je regrette profondément ma participation à des événements dans lesquels j'ai été entraîné par mon jeune âge et que je promets d'être à l'avenir un sujet fidèle et dévoué à toutes les lois du pays ».

Le 30 janvier 1878, la peine est commuée en déportation simple, il passe à l'île des Pins où il devient « directeur d'école » pour les déportés et le 15 janvier 1879, il obtient une remise du reste de sa peine.

Une nouvelle vie

Il gagne l'Australie par le City of Melbourne et comme il parle anglais et connaît la comptabilité, il essaie en vain de trouver du travail à l'exposition internationale de Sydney de septembre 1879. Il réside 226 George Street plusieurs mois et découragé, il repart par le Kent pour la France via Londres où il réside quelques semaines. Il arrive en France le 10 avril 1880 et regagne Saint-Étienne le 17 avril. Il n'a pas renié ses convictions socialistes et ses amitiés. Avec ses amis socialistes, il reçoit Rochefort en tournée électorale qui, sans le sou, s'est fait payer les frais de séjour mais qui en « grand seigneur » « emprunte » de l'argent pour laisser un pourboire royal ! Le 6 janvier 1881, il prend part aux obsèques de Blanqui et dépose une « couronne d'immortelles jaunes » avec Amouroux. La même année, il est élu conseiller municipal sur la liste républicaine, il joue un rôle actif mais ne renouvelle pas sa candidature en 1885. II trouve du travail à la compagnie d'assurances Le Midi 28 rue Saint-Louis à Saint Etienne. Il se marie civilement le 22 décembre 1883 avec Jeanne Meunier, née le 24 novembre 1854. Ils auront trois filles, des jumelles Elisabeth Rose et Marguerite Catherine nées en 1884 puis Emma Benoite, née en 1896. Avec elles, il entreprend la transcription de ses souvenirs sur des cahiers d'écoliers. En 1883, il devient correspondant du Petit Lyonnais où il tiendra régulièrement une chronique « Lettres stéphanoises ». En 1889, il assure des articles dans Le Réveil Roannais. Il correspond avec ses anciens camarades de déportation Sermet, Bourdon et Amouroux dont il écrit la chronique nécrologique à sa mort en 1885 dans Le Réveil de la Loire et de la Haute Loire. Il devient écrivain public et milite au Comité républicain socialiste dont il est le secrétaire en 1888. Après une vie bien remplie, le vieux militant de la Commune de Saint-Étienne meurt le 10 février 1914. Il est enterré civilement par sa famille et ses amis au cimetière du Crêt du Roch (îlot 17) où sa tombe qui abrite ses filles jumelles et sa femme, existe encore.

Anne Morfin-Caton (arrière petite-fille de Caton) Pierre-Henri Zaidman Article paru dans Gavroche, revue d'histoire populaire N° 125, septembre-octobre 2002.

Gavroche est une revue d'histoire populaire trimestrielle créée en 1981. La revue a cessé d'être publiée depuis le numéro 166 d'avril-juin 2011. La totalité de la revue Gavroche a été mise en ligne sur le site http://archivesautonomies.org/spip.php?rubrique263