Écrasement de la Commune de Marseille

À une toute autre échelle que Paris, bien sûr, en avril 1871, Marseille a eu son petit Adolphe Thiers en la personne du Général Espivent de la Villeboisnet. Aubagne fut son Versailles. L’écrasement militaire de sa Commune ne s’étala pas sur une semaine mais durant les combats extrêmement violents du 4 avril 1871 puis pendant la dure répression qui suivit, le sang de nombreux Marseillais coula et la vie d’un plus grand nombre encore fut gravement affectée.

Les dernières journées agitées de la Commune

À la préfecture, la Commission départementale provisoire formée le 23 mars, très divisée entre modérés, radicaux, révolutionnaires dont des membres de l’Internationale, s’avère impuissante à gérer une situation critique générée par la fuite des fonctionnaires et la fermeture des finance publiques.

Le 27 mars la municipalité décide de retirer ses délégués et le club républicain de la Garde nationale en fait de même quelques heures après. Un apaisement aurait pu être trouvé mais l’arrivée le jour-même à Marseille de trois représentants de la Commune de Paris, Charles Amouroux, Albert May et Bernard Landeck, radicalise les positions.

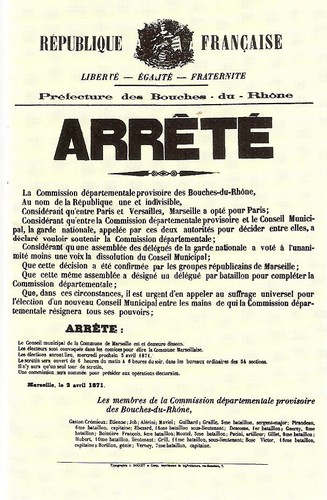

Charles Landeck prend la direction effective de la Commission et, s’opposant à Gaston Crémieux, le président officiel, il la pousse à dissoudre le conseil municipal et à ne pas libérer les otages. Les caisses de l’octroi sont saisies. Au balcon de la préfecture le drapeau rouge est remplacé par le drapeau noir. Et surtout la Commission décide de procéder à l’élection d’une Commune et d’un maire qui aurait en même temps les fonctions de préfet. Le Club républicain de la Garde nationale soutient cette décision. Les otages seraient alors remis aux mains de cette Commune. Ces élections sont annoncées par voie d’affiches et fixées pour le 5 avril 1871.

Inégalité des forces en présence

Le général Espivent de la Villeboisnet, reste, lui, fidèle au gouvernement versaillais. Il est déterminé à intervenir par la force contre les insurgés et à faire un exemple propre à décourager toute rébellion future. Replié à Aubagne, rejoint par de nombreux fonctionnaires, renseigné par des hommes à lui dont des membres du conseil municipal et des républicains modérés effrayés par la tournure des évènements, il rassemble des troupes depuis plusieurs jours et prépare son attaque. Ses hommes disposent de Chassepots de bonne qualité et de canons. Dans Marseille même, il peut aussi compter sur les garnisons des deux forts de la ville, qui n’ont pas rallié la Commune, ainsi que sur les marins de deux corvettes Le Magnanime et l’Aviso. Habilement, dès le 26 mars il fait déclarer l’état de siège, justifié selon lui par la présence d’étrangers armés (en réalité des garibaldiens démobilisés) ce qui lui donne légalement les pleins pouvoirs. La perspective de voir le suffrage universel légitimer la Commune le décide à intervenir avant le 5 avril.

En face, les Communards sont pratiquement sans défense durable. La résistance armée n’avait jamais été vraiment envisagée par la Commission départementale et encore moins organisée. Souvent équipés d’armes disparates, mal formés, manquant de munitions, les Communards marseillais n’ont aucune chance devant un armée régulière de 6000 hommes entrainés et disciplinés. Les canons inutilisables trônant dans la cour de la préfecture font figure de décoration ; ils ne sont d’aucun secours pour les quelques centaines d’hommes qui défendent le bâtiment. Ils ne disposent que de leurs fusils et d’une seule mitrailleuse pour repousser des assaillants éventuels. Et ils ne peuvent compter sur le soutien actif que d’une partie de la population.

Les heures terribles d’un « jour plein de sang ! » (1)

À l’aube, de vaines tentatives de dialogues

Averti dès la veille de l’imminence de l’attaque, Crémieux est inquiet mais reste convaincu jusqu’au bout que les choses peuvent s’arranger sans combat. Pourtant pendant la nuit du 3 au 4 avril les troupes du général Espivent investissent Marseille et occupent les carrefours stratégiques de la ville.

À 6 h, accompagné d’Adolphe Pélissier, chef de la Garde nationale marseillaise et suivi d’une foule nombreuse, il va parlementer avec l’état-major du général, installé sur la place Castellane et protégé par l’artillerie. Il demande le maintien des élections. Mais le commandant de Villeneuve qui le reçoit ne fait que lui répéter l’ordre d’évacuer la préfecture sans délai ni condition, de libérer les otages et de se soumettre.

Ils sont bientôt rejoints par une autre manifestation, celle de l’Association Internationale des Travailleurs brandissant leur drapeau noir. Menés par Auguste Sorbier (1), ils demandent aux soldats de lever la crosse, de ne pas tirer sur le peuple. Mais malgré quelques ralliements individuels cette tentative échoue elle aussi : la fraternisation tant espérée avec la troupe ne se fera pas. L’affrontement devient inéluctable.

Déjà les soldats se déploient, s’emparent du palais de la Bourse. La gare est prise d’assaut et la préfecture est cernée. Vers dix heure la fusillade éclate, nourrie et meurtrière, faisant aussi des victimes dans la foule qui s’était accumulée et qui fuit comme elle peut. Elle durera plusieurs heures. Des barricadent s’improvisent.

De nouveau, Gaston Crémieux, accompagné cette fois par Bernard Landeck, tente de négocier un cessez-le-feu mais se heurte au même refus que plus tôt. Les combats et les fusillades continuent toute la journée dans les rues de la ville. Les Communards de la gare et de la Plaine tiennent toute la matinée avant de devoir céder et pour certains, de rejoindre la Préfecture.

À 13 h, le bombardement de la préfecture commence

Les premiers boulets sont tirés de l’esplanade de la basilique de Notre-Dame-de-la- Garde, jusqu’alors la « Bonne Mère » de bien des Marseillais, bientôt rejoints par ceux envoyés depuis le fort Saint-Nicolas. Les obus pleuvent dans tout le périmètre, touchant de nombreux immeubles voisins. Les combats deviennent acharnés. Le bombardement dure sept longues heures avant que les Communards qui défendent la préfecture se résignent à se rendre ou à fuir. A 23 heures les marins prennent d’assaut le bâtiment déserté et délivrent les otages à l’abri dans les caves. Pas un d’entre eux n’est mort ou blessé.

Un peu partout dans les rues de la ville et autour de la préfecture, des cadavres, des débris, des traces sanglantes des combats.

La Commune de Marseillaise a vécu.

Une répression impitoyable et de longue durée

Toute la journée du 4 avril et le lendemain, de nombreuses exécutions sommaires ont lieu dans divers lieux de la ville. On traque les Communards jusque dans les hôpitaux. Nombre d’entre eux sont cachés par leur famille ou des amis qui les protègent malgré les perquisitions qui se multiplient. Beaucoup réussissent à s’enfuir vers l’Italie, l’Espagne ou la Suisse...

Le nombre des victimes est difficile à évaluer, les bombardements et les fusillades, ayant fait de nombreuses victimes civiles en dehors des combattants. Et comment chiffrer le nombre de ceux qui sont morts discrètement les jours suivants des suites de leurs blessures chez les particuliers ? On avance le chiffre de 200 morts auquel il faut ajouter un nombre supérieur de blessés.

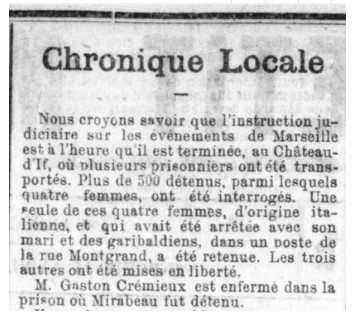

Des centaines de personnes furent arrêtées ce jour-là mais la répression judiciaire se poursuivra pendant des années. En 4 ans, plus de 600 personnes furent arrêtées. La moitié passèrent devant un conseil de guerre et 198 furent condamnés : 14 à la peine de mort (3 furent mises à exécution), 42 à la déportation, 25 aux travaux forcés, 9 à une amende simple et le reste à des périodes de détention allant d ‘un mois à 20 ans de prison. Gaston Crémieux fut le seul civil des trois condamnés à mort exécutés. Il fut fusillé le 30 novembre 1871.

L'image ci-dessous est une estampe pro-versaillaise présentant défavorablement la condamnation de Gaston Crémieux et seize de ses compagnons par le 1er Conseil de guerre de la 9ème division le 28 juin 1871 à Marseille. Elle ne correspond pas à la réalité marseillaise mais à celle de Versailles comme l'indique son commentaire (le lieu où se déroula le procès n'est pas une sombre pièce voutée mais une salle de tribunal du tout nouveau palais de justice de Marseille prétée aux militaires pour l'occasion; les personnages et les juges ne furent pas positionnés ainsi et on ne comptait aucune femme parmi les accusés).

Le texte : G. Crémieux est bien accusé d'avoir établi une Commune comme à Paris, les commentaires sont nettement anti-communards comme le montrent le paragraphe sur l'intervention du général Espivent, ainsi que la dernière phrase de la page :

le sauveur de la France, c'est-à-dire M. Thiers.

Le souvenir du 4 avril

Le 4 avril 1871 et ses suites restèrent longtemps un traumatisme dans la mémoire collective marseillaise, perceptible dans des chansons populaires, comme celles du marseillais Michel Capoduro, contemporain de la Commune. Dans l’une d’entre elle, « Vous êtes désarmés », il exprime son indignation envers la défection de la Garde nationale et ceux qui se disaient républicains mais n’avaient pas pris les armes ce jour-là pour défendre la vraie république :

Aurai totjorn la colèra, /D’aguer vist quatre artilleurs, /Lo jorn de tant de malurs, /Tirar de la Bòna Méra… [ J’aurai toujours la colère /D’avoir vu quatre artilleurs /Le jour de tant de malheurs, Tirer de la Bonne Mère…]

Un nouveau site sur la Commune de Marseille : https://marseille1871.fhttps://marseille1871.fr/

Notes

(1) expression tirée de la chanson « Vous êtes désarmés » reproduite plus bas

Sources et bibliographie :

AUBRAY Maxime, Histoire des évènements de Marseille du 4 septembre 1870 au 4 avril 1871, Marseille, 1872.

RABATEAU A. et LEGRE Ludovic, La ville de Marseille, l’insurrection du 23 mars 1871 et la loi du 10 vendémiaire an IV, Paris, 1874.

VIGNAUD Roger Gaston Crémieux, La Commune de Marseille, un rêve inachevé », Edisud, Aix-en-Provence, 2003.

BARSOTTI Glaudi, textes occitans de la Communa de Marseille, L’atinoir, Marseille, 2017.

« VOUS ETES DÉSARMES » (chanson en souvenir du 4 avril 1871 à Marseille)

Paroles en provençal marseillais de Michel Capoduro (1832-1892), chantée par Jean de Nice en 1879

|

Républiquens de tavernas, Avètz que blagasz e menaças Aurai totjorn la colèra, Autorn de la prefectura Béla Garda Nacionala, Auriatz evitat de larmas, Miquèu CAPODURO |

Républicains de taverne, Vous n’avez que blagues et menaces J’aurai toujours la colère Autour de la préfecture Belle Garde Nationale, Vous auriez évité des larmes, Michel CAPODURO |

La brève Commune de Limoges

À Limoges, l’activité industrielle s’est affirmée, dès la fin du XVIIIe siècle, autour du textile et de la porcelaine ; les convictions socialistes ont fortement imprégné la classe ouvrière. La ville est déjà aguerrie aux conflits sociaux.

Nombre de républicains de la ville et de la région ont été emprisonnés et proscrits sous Napoléon III. Ils sont rentrés d’exil après le 4 septembre 1870 et ont repris leur place dans le combat politique, notamment en participant à la création d’une « société populaire de défense républicaine ». Ils ont créé, dès la fin 1870, leur quotidien, La défense républicaine et ont eu plusieurs élus au nouveau conseil municipal dirigé par le républicain modéré Casimir Ranson.

Aussi, lorsque le 18 mars 1871 Paris se soulève, la Commune trouve aussitôt un écho favorable. La Société populaire décide d’envoyer un émissaire, Louis Baubiat, prendre contact avec le Comité Central de la Garde nationale. Dès le 22 mars, le Conseil municipal demande à la préfecture « l’armement immédiat de la population » pour « empêcher les conspirateurs monarchistes d’étrangler encore une fois la République ». En réponse, le préfet Massicault, républicain proclamé, est remplacé par Léopold Delpon, réputé monarchiste. Les conseillers municipaux socialistes tentent d’organiser le mouvement montant en se constituant en comité. Ils sont six : Pierre Rebeyrolle, horloger (proscrit de 1851), Elie Duboys, livreur (qui avait animé à Paris en 1848 un club socialiste, proscrit lui aussi), Jean-Baptiste Roubinet, balancier, Maury, sabotier, Aragon, porcelainier, Laporte, aubergiste.

C’est le 4 avril que la situation prend un tour nouveau. Un régiment cantonné à Limoges, le 9e de ligne, est envoyé grossir les troupes versaillaises qui assiègent Paris. Il doit rejoindre à la gare un train qui, selon la rumeur qui court la ville, remonte de Périgueux d’autres troupes et des munitions. Entre la caserne et la gare, écrit La défense républicaine, « les 3 ou 400 hommes qui le composaient paraissaient en proie à une certaine animation. Ils criaient de temps à autres "Vive la République" ». Un autre quotidien local, de droite, La discussion, écrit, sous la plume de Louis Guibert :

Une foule composée en partie de femmes et d’enfants accueillit la troupe par des cris de "Vive la République ! Vive Paris ! vive la Commune !" Et les femmes demandaient aux soldats : tirerez-vous sur vos frères ?

Cette foule est accompagnée d’un détachement de la Garde nationale, sous la conduite du peintre sur porcelaine Couessac, qui a mission d’interdire au train de renforts versaillais la remontée vers Paris. La foule envahit la gare.

En un moment, poursuit Louis Guibert, sans que nous puissions savoir quelle étincelle a déterminé l’explosion, la troupe et la foule se mêlent, la locomotive est décrochée ; des faisceaux sont enlevés ; quelques hommes, une trentaine, nous dit-on, laissent prendre ou donnent leurs armes.

Description plus appuyée de La défense républicaine :

Les soldats offraient leurs chassepots et leurs cartouches à qui les voulait : 80 fusils tombèrent de cette façon entre les mains de la population de Limoges.

Pendant ce temps, un autre mouvement de foule envahit la préfecture. Le préfet s’enfuit, déguisé en domestique. À l’Hôtel de Ville également envahi, la Commune de Limoges est proclamée, tandis que les rues alentour se ferment de barricades.

Vers dix heures du soir, l’armée amorce un mouvement en tenaille avec un détachement du 81e régiment d’infanterie, sous les ordres du capitaine Nadaud, et le 4e régiment de cuirassiers, commandé par le colonel Billet. Les cavaliers arrivent devant l’accès principal où les insurgés sont encore en train d’édifier une barricade. Le journaliste de La Discussion dit avoir vu « une femme qui portait son enfant sur un bras et des pavés sur l’autre ». Et brusquement la fusillade éclate. C’est une confusion totale, que les témoignages ultérieurs n’éclairciront pas.

D’abord il fait nuit noire. Certains affirment que les militaires se gardaient de toute manifestation d’agressivité, d’autres disent avoir entendu le colonel donner l’ordre aux cuirassiers de mettre sabre au clair, d’autres même que plusieurs manifestants ont été blessés. Un dit avoir entendu l’un des insurgés (Rebeyrolle, semble-t’il) crier : « pas de provocation », juste avant la fusillade. Toujours est-il que le commandant Billet est blessé à mort.

Tandis que les militaires se replient, le mouvement se délite ; aucune directive ne semble avoir été donnée ou entendue. Le détachement qui occupe la gare n’est pas informé de la fusillade. Les rues se vident peu à peu. Le lendemain, l’état de siège est proclamé et des renforts arrivent en ville : trois régiments d’infanterie, un bataillon de chasseurs à pieds, un deuxième régiment de cuirassiers, deux batteries d’artillerie, une demi-batterie de mitrailleuses. Le siège de la Société populaire, où les soldats mutinés ont trouvé abri, est investi. Le 10 avril, le Conseil municipal démissionne, et c’est une commission militaire de 22 membres, sous les ordres du général Dalesme, qui assure l’autorité.

Les arrestations et les dénonciations se multiplient au point que le procureur se plaint du « grand nombre de lettres et de renseignements anonymes ». Il « supplie les honnêtes gens d’avoir un peu plus de courage et de vouloir bien prendre la responsabilité des indications qu’ils lui adressent. Un renseignement anonyme est presque toujours inutile. Il faut oser signer ce qu’on écrit ».

Le maire démissionnaire Casimir Ranson, sans avoir donné de signe de soutien à l’insurrection, plaide l’indulgence, de même que La défense républicaine. Mais à Versailles, Monsieur Thiers ne l’entend pas de cette oreille.

À Limoges, déclare-t-il, s’est produite une émotion peu dangereuse ; mais les communistes de cette ville, jaloux de se montrer à la hauteur des communistes de Paris, ont assassiné le colonel du régiment de cuirassiers qui était cantonné dans le département. La répression va suivre de près ce lâche attentat.

Les deux acteurs les plus visibles de cette journée, Rebeyrolle et Duboys, qui ont réussi à échapper aux « forces de l’ordre », sont condamnés à mort par contumace. Une trentaine de peines de prisons sont prononcées.

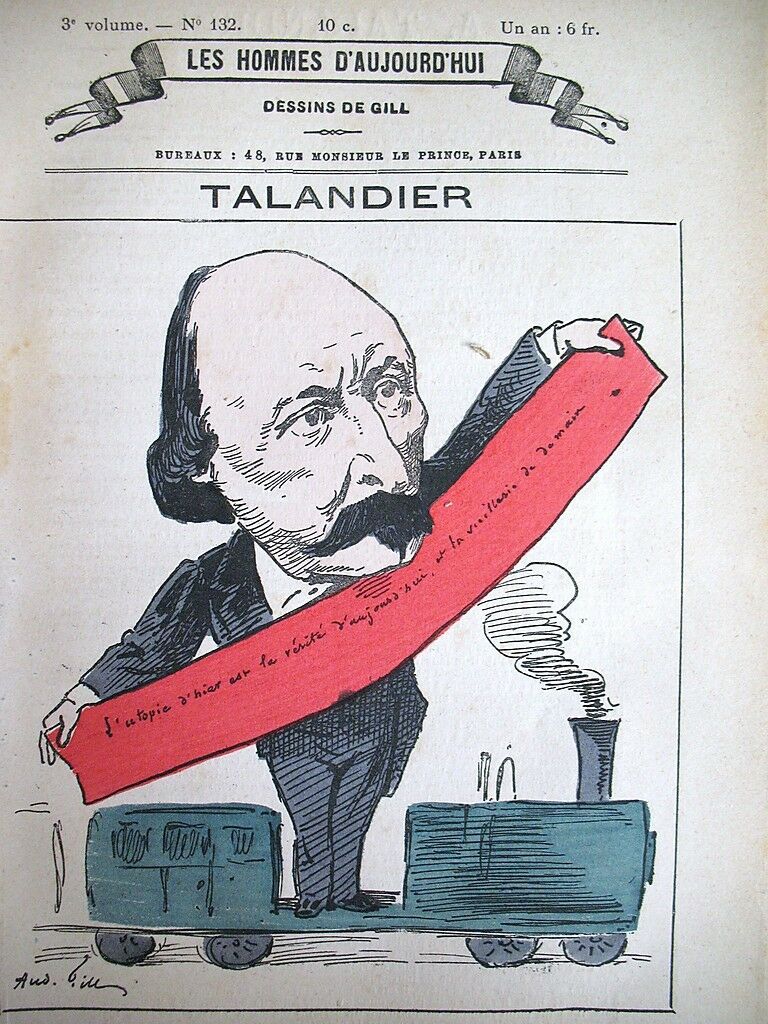

Alfred Talandier est privé de son droit de vote et, quelques jours plus tard, La défense républicaine, interdit. Une nouvelle élection municipale est décidée pour le 30 avril. Elle donne la victoire aux républicains modérés, qui, considérant que les élections ont été faites « sous la pression des baïonnettes », démissionnent aussitôt. Signe de l’état d’esprit de la ville : Élie Duboys, quoi qu’en fuite, est réélu.

Outre Limoges, plusieurs villes du Limousin ont manifesté leur sympathie pour la Commune de Paris : Tulle, Saint-Junien, Solignac, Aubusson, La Souterraine, Saint-Léonard-de-Noblat. Plusieurs ont été mises en état de siège, et des conseils municipaux dissous.

Parmi les Communards arrêtés à Paris après la Semaine sanglante (33 584), 1 314 étaient des migrants limousins (953 de Creuse, 388 de Haute-Vienne, 173 de Corrèze). La Creuse a été le troisième département pour le nombre des arrestations après la Seine, Paris et proche banlieue, (8 939) et la Seine-et-Oise (1 257).

L’historien Alain Corbin évalue en outre entre 380 et 400, le nombre des Creusois tombés ou fusilés au cours de la Semaine sanglante.