Les artistes et la Commune

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

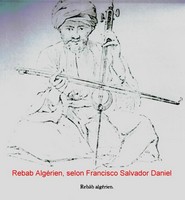

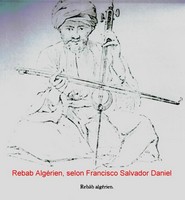

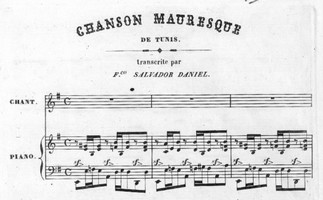

Francisco Salvador-Daniel est né à Bourges le 17 février 1831. Ses parents avaient fui l’Espagne, où son père, Don Salvador, avait servi en tant que capitaine dans l’armée de Don Carlos (alias Ferdinand VII, roi d’Espagne 1808 puis 1814-1833). Selon certains historiens, la famille pourrait être d’origine juive avant d’être anoblie et convertie au christianisme.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

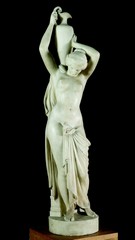

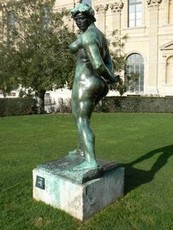

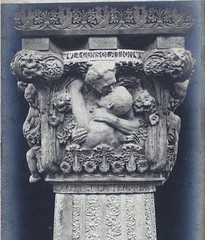

Jérôme Reese, lecteur très attentif, nous a envoyé une contribution à l’article paru dans le numéro 93 de La Commune, notre bulletin, sur l’acquisition par le musée d’Orsay de La Pétroleuse du sculpteur italien Giacomo Ginotti (1845-1897).

Selon son appréciation, Ginotti aurait copié sans vergogne une oeuvre de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) intitulée Esclave noire qui avait eu l’honneur d’être achetée par le roi de France en 1868 (allusion à Napoléon III ?) donc créée 19 ans avant. Toujours selon notre lecteur, la plus belle version de cette oeuvre de Carpeaux est celle, en plâtre, du Petit Palais à Paris.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Maximilien Luce, l’instinct du paysage, tel est l’intitulé de l’exposition qui aura lieu au musée de Montmartre du 21 mars au 14 septembre 2025. C’est la première rétrospective qui lui sera consacrée à Paris depuis 1983.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

L’exposition « Paris 1874, inventer l’impressionnisme » du printemps dernier au musée d’Orsay a mis en lumière le rôle primordial d’un sculpteur sans qui l’exposition impressionniste n’aurait sans doute pas pu avoir lieu. La révolution esthétique, jusque-là célébrée par l’histoire de l’art, en cache une autre que l’on pourrait bien qualifier de communarde.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Jusqu’au 11 février 2024, se tenait l’exposition de Steinlen au musée de Montmartre, c’était l’occasion de découvrir l’oeuvre prolifique de ce peintre et illustrateur de presse, grand amateur de chats qu’il aimait peindre. Il est en particulier connu pour son affiche du Chat Noir, haut lieu des milieux artistiques et anarchistes des années 1890.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

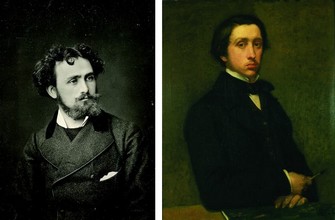

« T. a rencontré deux Communeux au moment où on les fusille tous, Manet et Degas ! Encore à présent, ils blâment les moyens énergiques de la répression. »

écrit sa mère à Berthe Morisot (1) peu après la Semaine sanglante. C’est dire l’amitié des deux peintres, leur désir de voir la vérité en face et l’intérêt qu’ils pouvaient avoir pour la Commune à laquelle ils n’avaient pourtant pas participé. C’est dire aussi la proximité de la famille Morisot qui tenait salon ouvert aux artistes que fréquentaient leurs filles toutes deux peintres.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

La foule se pressait, avec des familles entières, à l’exposition Rosa Bonheur du musée d’Orsay à Paris (1), l’automne dernier. On pouvait y voir de jeunes enfants sages dessiner avec des crayons de couleur fournis par le musée, sur des feuilles à compléter d’après les tableaux de l’artiste, Le colonel William F. Cody (Buffalo Bill) ou L’Indien Red Shirt. La magie Rosa Bonheur renouvelée deux siècles après sa naissance !

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le Musée d’Orsay, à partir des archives du peintre Paul Signac (1863-1935), a mis des années pour retrouver partiellement dans les collections privées des œuvres achetées par le peintre (plus de 400) au cours de sa vie d’artiste, soit plus de 50 ans. Cette exposition présente 150 tableaux environ, des années 1880 jusqu’à la mort de l’artiste en 1935 et reflète tous les courants avant-gardistes de cette période. On a pu voir ainsi des dessins ou des peintures des impressionnistes (Monet, Degas, Pissarro, Caillebotte, Cézanne) mais surtout des tableaux de ses amis du groupe des néo-impressionnistes : Georges Seurat, Henri-Edmond Cross, Maximilien Luce, Louis Valtat, Charles Angrand, Lucie Cousturier et Théo Van Rysselberghe et certains beaucoup moins connus. Puis le courant des fauves : Henri Matisse, et des Nabis.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

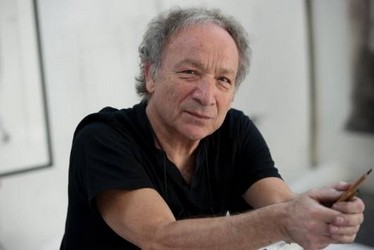

Paris, le 11 décembre 2021

Cher ami

Nous voulions te faire part de notre fierté de te compter, depuis fort longtemps déjà, parmi nos adhérents. Aussi nous sommes heureux d’apprendre que tu entres à l’Académie des Beaux-arts. Ce n’est que justice ! Tu as fait entrer ton art, celui de la rue dans lequel nous nous retrouvons si bien, à l’Académie. Tu as rendu accessible l’art, la poésie, la littérature au plus grand nombre en les affichant dans la rue, sur les murs des grandes villes.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Si les musées du Jura ont consacré des expositions à Auguste Lançon (1836-1887) dont la dernière au musée de Nuits-Saint-Georges en mai-octobre 2018, aucune n’a eu lieu à Paris depuis plus d’un siècle.

La présidente de La Société d’Histoire et d’Archéologie du XIIIe arrondissement, Maud Sirois-Belle, en collaboration avec Gérard Cosnard qui a créé le site paris-treizième (paris-treizieme.fr) et moi-même, avons présenté au mois de novembre dernier, 74 gravures originales ou reproduites de l’artiste (notamment grâce aux Archives municipales de Saint-Claude et au musée Carnavalet) à la mairie du XIIIe arrondissement.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

C’est à la faveur d’un voyage à Dieppe, en septembre dernier pour le 150e anniversaire de la Commune, que j’ai pris toute la mesure de l’importance de la relation de Gustave Courbet (1819-1877) avec Paul Ansout (1820-1894) dont le beau portrait est visible en bonne place au Château-Musée de la ville.

Les deux jeunes gens ont fait connaissance dès l’automne 1839 lorsque Courbet arrive à Paris chez un cousin de sa mère, professeur à l’École de Droit. Cette amitié, marquée par des dessins et un portrait dans un carnet, survivra à l’abandon des études exigées par la famille, premier signe d’une affirmation de la volonté du futur peintre. Aux beaux jours de l’année 1841, Courbet se rend en Normandie.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Louis Alfred Huet naît le 21 juin 1834 à Mézières-en- Brenne (Indre), fils de Louis, tisserand puis facteur de ville, et d’Adèle Félicité Bernard. Sa naissance n’est pas enregistrée. Le tribunal du Blanc rectifie son acte de naissance le 1er décembre 1855.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

La Commune écrasée, la Suisse est, après l’Angleterre et la Belgique, le troisième pays à recevoir le plus d’exilés communards : 800 environ sur 6000, dont plus de la moitié s’installa à Genève, attirée par le caractère républicain du régime, la communauté de langue et la réputation de refuge pour les proscrits poltiques. Mais le journaliste communard Aristide Jean Claris décrit la déception des exilés communards à leur arrivée :

« La calomnie avait fait son chemin : notre arrivée fut accueillie par des protestations et des cris de réprobation (…)

notre gouvernement accorde l’hospitalité à des assassins au lieu de les livrer à la justice de leur pays ! » (1)

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le 18 mars 1871, le cortège funèbre conduit par Victor Hugo traverse Paris pour l’enterrement de son fils au Père-Lachaise. Sur tout le parcours « des bataillons de la Garde nationale, rangés en bataille, présentent les armes et saluent du drapeau » (1). Deux jours plus tard, Hugo part à Bruxelles régler des problèmes de succession et n’aura plus l’occasion de vivre les événements émotionnellement et de visu, comme ce 18 mars.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

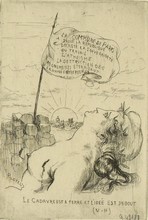

Voilà déjà un certain nombre d’années qu’Ernest Pignon-Ernest a fait de la rue son champ de bataille des résistances à l’écoute du monde.

Adhérent depuis de nombreuses années à notre association, il nous offre, avec cette affiche en adéquation avec notre époque, une image de son talent, qui sera le symbole de notre action pour honorer de façon éclatante, et cela malgré cette période sombre, le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Qu’il en soit remercié aujourd’hui.

Nous l’avons rencontré pour échanger sur son travail.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Pourquoi les artistes, pour nombre d’entre eux, n’ont pas eu les mêmes réactions que les écrivains devant la Commune ?

Certes, il ne faut pas exagérer le fossé entre les écrivains et les artistes, mais les artistes plasticiens ont été majoritairement beaucoup plus modérés que les écrivains. Plusieurs éléments peuvent être mis en avant pour expliquer cette situation.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

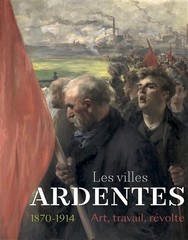

Le musée des Beaux-Arts de Caen a présenté cet été l’exposition Les Villes ardentes. Art, travail, révolte (1870-1914) (1), consacrée à la représentation du monde ouvrier et de ses luttes dans les œuvres des peintres néo-impressionnistes.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

CES ARTISTES COMMUNARDS QUI VONT S’ÉPANOUIR À L’ÉTRANGER ET Y RÉUSSIR MIEUX QU’EN FRANCE (4)

Au terme de cette enquête qui a permis d’étudier plusieurs artistes communards exilés après la Commune, qui se sont installés dans d’autres pays et s’y sont épanouis (Georges Montbard, Achille Oudinot, James Tissot), auxquels on pourrait ajouter Lucien Henry et Pillotell, nous évoquerons un dernier artiste complètement sorti des radard en France, avant d’essayer d’expliquer ces réussites paradoxales.

.jpg)

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

CES ARTISTES COMMUNARDS QUI VONT S’ÉPANOUIR À L’ÉTRANGER ET Y RÉUSSIR MIEUX QU’EN FRANCE (3)

À l’occasion de la grande exposition consacrée au peintre James Tissot au musée d’Orsay, du 24 mars au 19 juillet 2020, il est intéressant de reposer la question de son implication ou non dans la Commune de Paris, question qui divise tous les spécialistes artistiques. Les avis sont très partagés mais, si l’on se réfère à Internet, majoritairement en faveur de sa participation à l’évènement.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Au contraire de celui de Yan Pei-Ming en noir et blanc dont nous avons parlé dans le précédent numéro de La Commune, L’Enterrement de Nina Childress est tout en couleurs printanières. Le premier est respectueux de son sujet, le deuxième est iconoclaste et provocant autant que la toile originale de Courbet l’a été.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (MahJ) vient de consacrer une exposition à Jules Adler (1865-1952), peintre aujourd’hui méconnu, bien qu’il fût célébré en son temps. Franc-comtois, né à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône) en 1865, il n’a pas pu connaître la Commune. Alors, pourquoi l’évoquer dans le bulletin des Amies et Amis de la Commune de Paris ?

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

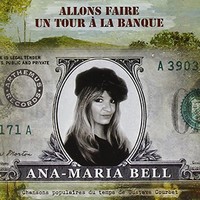

C’est le hasard d’un cadeau qui m’a fait découvrir ce disque de « Chansons populaires du temps de Courbet ». La chanteuse et violoniste franco-roumaine Ana-Maria Bell y interprète des chansons de Jean-Baptiste Clément, de Pierre Dupont, de Gustave Nadaud.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

CES ARTISTES COMMUNARDS QUI VONT S’ÉPANOUIR À L’ÉTRANGER ET Y RÉUSSIR MIEUX QU’EN FRANCE (2)

Il fut l’élève et l’ami de Jean-Baptiste Corot, au point même qu’il aurait collaboré avec Corot sur la toile Diane se baignant (1) et qu’il travailla très longtemps dans son atelier.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Comme Gustave Courbet venant d’Ornans, Yan Pei-Ming est arrivé à Paris plein d’espoir, en 1980, à 20 ans. Seulement lui, il venait de beaucoup plus loin, il venait de Shanghai. Il a appris le dessin de manière académique dans la Chine de Mao, et, en choisissant Courbet pour maître, il a donné une dimension véritablement réaliste à son art. Une densité aussi, car le réalisme de l’artiste n’est pas, comme d’ailleurs chez Courbet, un simple enregistrement du réel, c’est un combat contre le conformisme. Au XIXe comme au XXe siècle, cela veut dire refuser de produire des images qui flattent le pouvoir.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

CES ARTISTES COMMUNARDS QUI VONT S’ÉPANOUIR À L’ÉTRANGER ET Y RÉUSSIR MIEUX QU’EN FRANCE

Lors d’articles précédents, on a pu constater combien la répression versaillaise a été tenace et parfois dramatique pour des artistes qui avaient pris position pour la Commune : déportation, exil, emprisonnement, refus (de participation) aux salons, absence de commandes de l’État (notamment aux sculpteurs pour lesquels c’était primordial), ce qui en conduit certains à la misère, à la dépression, au suicide ou à la folie.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Parmi les tableaux de Vincent Van Gogh figurent ceux représentant le « Père Tanguy ». Si les ouvrages sur le peintre évoquent le rôle de Julien Tanguy, marchand de couleurs à Paris, procurant toiles et couleurs à des peintres inconnus ou ignorés à la fin des années 1870 et 1880, ils n’indiquent pas toujours qu’il fut aussi communard. En 2003 le bulletin présentait le Père Tanguy (1). Evoquons à nouveau ce personnage attachant.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Eugène Chatelain (1829-1902) est aujourd’hui un poète ouvrier bien oublié. Pourtant, vétéran de 1848, il fut un acteur du mouvement communaliste, un combattant de la Semaine sanglante et un chansonnier politique (1), ami d’Eugène Pottier.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Un artiste communard complètement tombé dans l’oubli

En redécouvrant des artistes communards, on prend de plus en plus conscience du fait que la répression qui a suivi ce mouvement révolutionnaire a littéralement anéanti l’avenir d’artistes connus avant 1871.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

ou comment déterminer si un artiste a été communard ?

L’exposition récente, au Petit Palais, des artistes français en exil à Londres (1870-1904) (1) a permis de mettre en lumière l’importance de ceux qui ont traversé la Manche en 1870-1871, c’est-à-dire durant la guerre franco-allemande, puis après la Commune. Et cela pose des problèmes précis de datation comme on le verra plus loin. Mais avant cela, on doit relever que de nombreuses erreurs font qu’on a eu tendance à estimer comme communards des artistes qui n’ont en rien participé à la Commune. La principale cause tient au fait d’avoir considéré que la réunion de la Fédération des artistes, qui se tient au Louvre le 17 avril 1871, et qui désigne un comité directeur de 47 membres, est la marque que ces 47 artistes sont communards.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

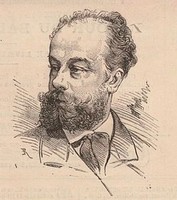

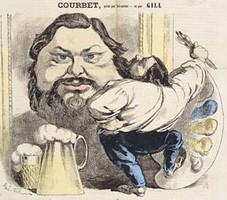

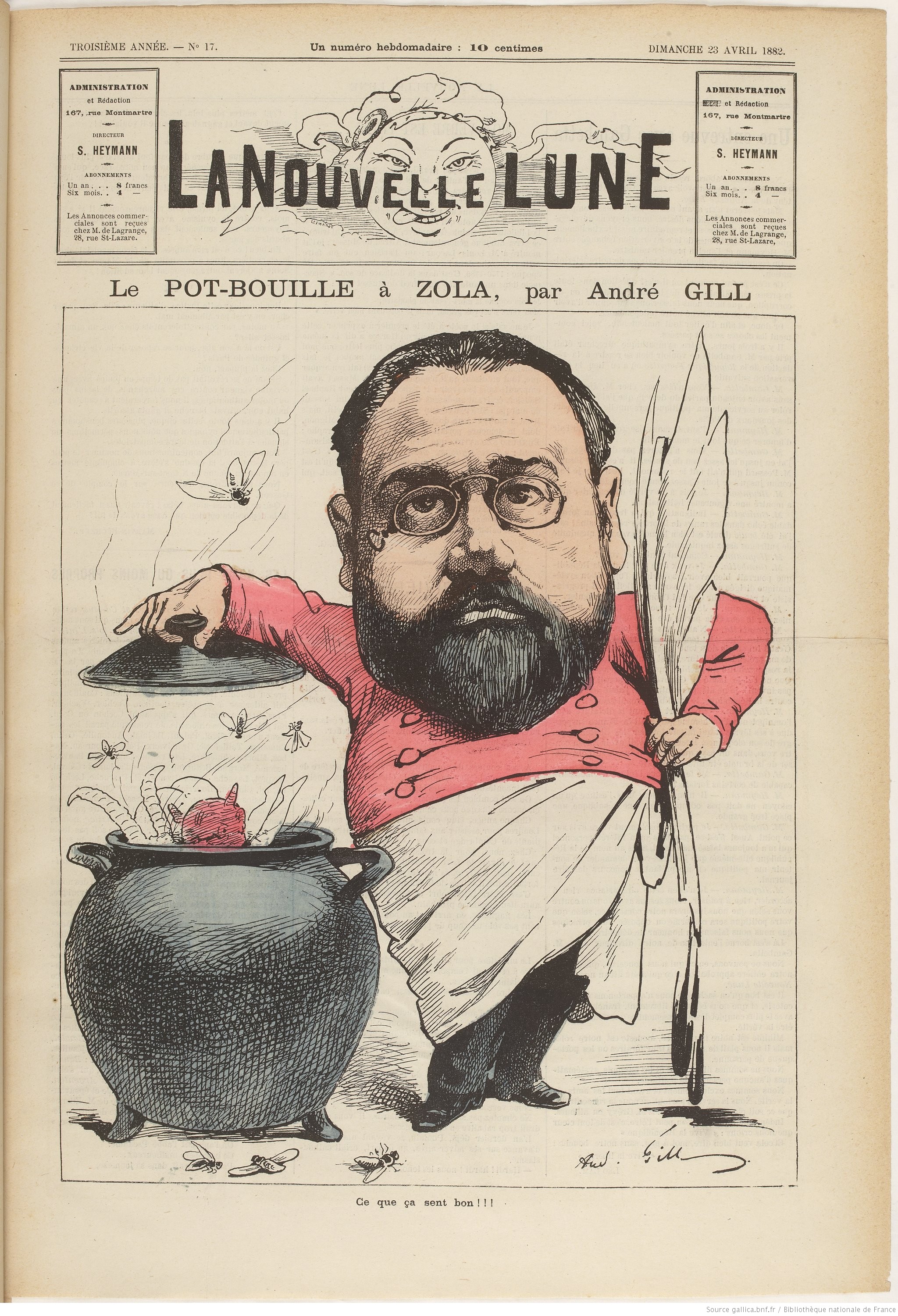

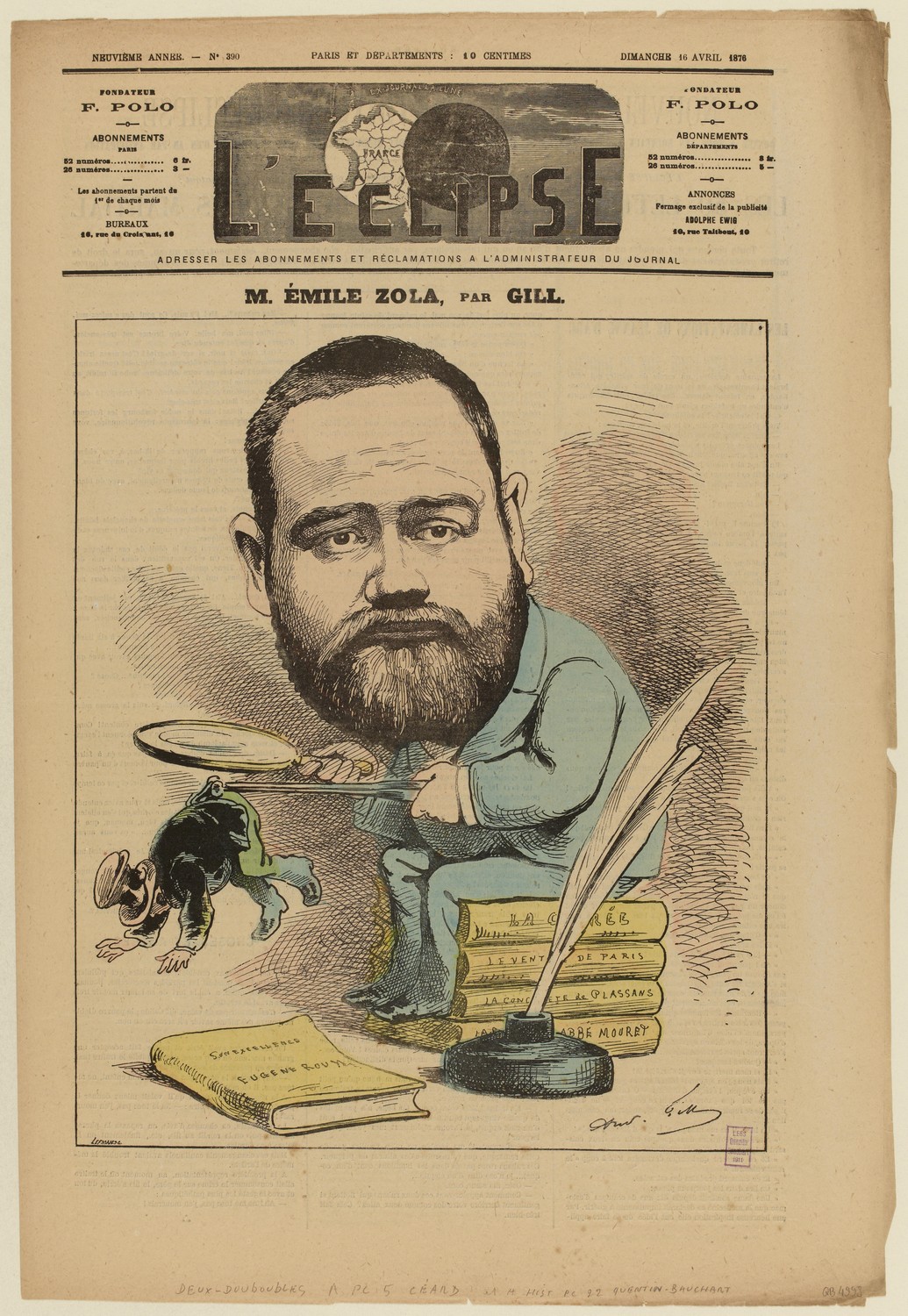

D’André Gill (1840-1885), ami de Vallès et membre de la Fédération des artistes en 1871, on connaît surtout les caricatures, qui font de lui une figure incontournable de la presse politique de la fin du Second Empire et des débuts de la Troisième République.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

« Enfin par la parole, la plume, le crayon, par la reproduction populaire des chefs d’œuvre, par l’image intelligente et moralisatrice qu’on peut répandre à profusion et afficher aux mairies des plus humbles communes de France, le comité concourra à notre régénération, à l’inauguration du luxe communal et aux splendeurs de l’avenir, et à la République universelle. »

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Joël Petijean, docteur en histoire, spécialiste en photographie ancienne, a consacré en 2012 un ouvrage à Gustave Courbet et la photographie (1), où il étudie l’image de Courbet, « récurrente dans l’histoire de la photographie ». C’est un court texte illustré, suivi d’un appareil critique très documenté. En 1839, année du premier procédé photographique, le daguerréotype, Courbet s’installe à Paris. Il a vingt ans. Sa carrière est contemporaine du développement de la photographie et de son utilisation dans « les usages sociaux et artistiques du XIXe » et, pour l’auteur, « le binôme Courbet/photographie est particulièrement riche et complexe ».

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Fils d’un tourneur sur cuivre, il est reçu à l’École des Beaux-Arts en 1825 à l’âge de 14 ans. Il va y fréquenter des ateliers qui vont fortement le marquer : celui du sculpteur romantique David d’Angers, qui lui apprend à se libérer de l’académisme et celui d’Horace Le Coq de Boisbaudran, franc-maçon et fouriériste qui avait des méthodes novatrices de dessin, demandant notamment à ses élèves d’observer un objet puis de le dessiner de mémoire. Cet enseignant influença aussi Rodin, Dalou, Fantin-Latour. C’est peut-être à cette époque qu’Ottin adhéra au mouvement fouriériste.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Augustin Moreau-Vauthier est le père du sculpteur Gabriel Jean-Paul Moreau-Vauthier, dit Paul Moreau-Vauthier (1871-1936), connu pour son bas-relief au square Samuel de Champlain (côté avenue Gambetta) dans le XXe arrondissement de Paris.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le père de Francisco Salvador-Daniel est un noble espagnol, capitaine dans l’armée rebelle de Don Carlos (1). Après la défaite des carlistes et de ce prétendant au trône d’Espagne, il se réfugie en France dans la ville de Bourges où il enseigne l’espagnol et la musique. C’est dans cette ville que naît Francisco en 1831.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

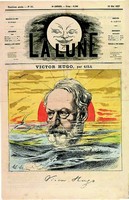

La Maison de Victor Hugo a présenté l’automne dernier 300 caricatures de l’écrivain, sévères ou bienveillantes, de 1830 à 1885.

Victor Hugo est l’un des écrivains les plus caricaturés du XIXe siècle et l’un des plus admirés : la caricature n’est parfois que le versant satirique de la gloire.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le Petit-Palais, à Paris, a présenté une exposition consacrée aux artistes français réfugiés à Londres à la suite de la guerre de 1870 et de la Commune.

Automne 1870, la guerre tourne au désastre. L’ennemi est aux portes de Paris. Claude Monet gagne Londres pour mettre sa famille à l’abri.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Jules Héreau est l’exemple le plus spectaculaire de la politique répressive à l’encontre des artistes qui avaient participé à la Commune et qui, en ce qui le concerne, a broyé sa vie. Pourtant, après des études à l’école des Beaux-Arts, il avait entamé une carrière de peintre et de graveur, au cours de laquelle il rencontra de nombreux succès, tant dans les salons, où il fut plusieurs fois médaillé, qu’auprès de la critique, qui reconnut sa sensibilité de paysagiste peignant ou gravant sur le motif.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Nous avons déjà étudié, dans les numéros 73 et 74 de la revue, deux artistes déportés communards en Nouvelle-Calédonie, mais ils furent plus nombreux, même si aujourd’hui ils sont tous quasiment inconnus. On n’a enregistré leur nom que par les témoignages écrits par d’autres communards, qui ont publié des récits de leur déportation après leur retour en France, ou par leur signature au bas de gravures, dans les journaux publiés en déportation.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Si nous pouvons aujourd’hui affirmer que « tout ça n’empêch’ pas, Nicolas, qu’la Commune n’est pas morte » et clamer haut et fort que doivent être « debout les damnés de la terre », c’est à Gustave Nadaud que nous le devons. Il faut lui en rendre d’autant plus hommage que Nadaud, homme de droite, se qualifiant lui-même de « modéré, voire très modéré », n’était pas du tout du même bord politique que Pottier. Il admirait le poète et cela était suffisant à ses yeux pour le soutenir.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Né le 17 février 1845 à Poitiers, il mourut à Londres le 29 juin 1918.

D’une famille bourgeoise — son père est adjoint au maire et juge suppléant au Tribunal de première instance —, il est très vite attiré par le dessin et obtient une bourse pour venir étudier à Paris. Mais, accusé de paresse, il est privé de cette aide et doit gagner sa vie en faisant des caricatures dans plusieurs journaux satiriques de l’opposition républicaine à Napoléon III : Paris-Caprice, Le Bouffon, Le Hanneton, Le Charivari et La Rue de Vallès.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

La frilosité de la gauche au sujet de la politique culturelle de l’État pose quelquefois problème dans le milieu artistique. Des goûts et des couleurs, on n’ose plus guère discuter depuis la fin des années 80. Près de quarante ans après la mise en place des FRAC (Fonds Régionaux d’Art Contemporain), chargés de « dynamiser » la politique culturelle, c’est la désillusion et la nécessité de trouver de nouveaux modes d’action.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Une chanson de Jean Baptiste Clément, commentée par lui-même

À Mouren

Que j’aime ton ciel et tes vins,

Que j’aime tes plaines fertiles,

Tes sombres forêts de sapins.

Tes hameaux et tes grandes villes !

Que j’aime ces mâles débris

Qui nous retracent ton enfance,

Que j’aime aussi ton vieux Paris,

Ô ma France !

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

D’abord, il est nécessaire d’avoir en tête la durée longue de la révolution de 1789-1793, par rapport à la brièveté de la Commune de mars à mai 1871.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

D’origine italienne, naturalisé français, il est élève de l’École royale de dessin où il remporte ses premiers succès. Il est reçu ensuite à l’École des Beaux-Arts de Paris, où il suit l’enseignement des sculpteurs David d’Angers et François Rude. Il se marie en 1842 et aura trois enfants. Pour gagner sa vie, il devient assistant de plusieurs sculpteurs, notamment de Jean-Baptiste Carpeaux, son ancien camarade d’atelier, qui l’emploie pour son groupe La Danse, de l’Opéra de Paris. Il obtient des médailles aux Salons de 1863, 1865 et 1866.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

C’est en 1906 que le sculpteur Émile Derré, auteur d’un très grand nombre d’œuvres immortalisant Louise Michel, réalise cette fontaine mystérieuse cachée derrière le funiculaire, au pied des escaliers de la butte Montmartre.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

c’est Julien Blaine, un grand type sympathique, artiste et poète, qui le dit lorsque je lui demande pourquoi il a rendu hommage à Gustave Courbet lors de sa récente exposition à la galerie Lara Vincy à Paris, « L’origine de l’origine ». Suite à une visite au musée d’Ornans, c’est d’abord le paysagiste qui retient son attention.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

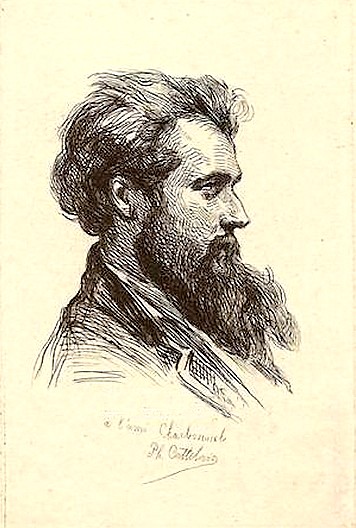

UN ARTISTE QUI DEVINT CHEF DE LA SÛRETÉ SOUS LA COMMUNE

D'origine modeste, Cattelain perdit ses parents à dix ans et se retrouva sans ressources. Il est heureusement recueilli par une brave femme ayant déjà sept enfants ! Il montra très tôt de bonnes dispositions pour le dessin. Mais à quatorze ans, pour gagner sa vie, il va tout faire : imprimeur en taille-douce, peintre en bâtiments, charretier, comédien. Devançant l’appel il s’engage dans l’armée en 1859 pour sept ans et la quitte avec le grade de sergent.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Aujourd’hui, Auguste Lançon (1836-1885) est souvent plus connu par la rue du XIIIe arrondissement qui porte son nom que par son œuvre, qui est pourtant très originale et moderne. Il naquit à Saint-Claude dans le Haut-Jura, fils unique d’un père modeste menuisier. Il arrêta ses études après le collège pour gagner sa vie.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Il est le troisième homme, avec Gustave Courbet et Hippolyte Moulin, de l'équipe organisatrice de la fameuse assemblée générale des artistes, le 13 avril 1871, au grand amphithéâtre de l'École de médecine. À cette époque, Eugène Pottier gagne sa vie comme dessinateur pour tissus. Sa philosophie artistique s'appuie sur la notion de « luxe communal » mise en évidence par Kristin Ross (1) .

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Son nom apparaît souvent dans des listes d’artistes ayant participé à la Commune de Paris. Il fait partie du fameux trio organisateur de la grande assemblée générale réunie à l’amphithéâtre de l’École de Médecine en avril 1871. Il cosigne avec Gustave Courbet, peintre, et Eugène Pottier, dessinateur industriel, l’appel aux artistes paru dans le journal officiel de la Commune le 6 avril pour préparer la réunion. Si Courbet est dans toutes les histoires de l’art, Hippolyte Moulin, sculpteur, est resté inconnu probablement en raison de ses positions esthétiques classiques. On peut cependant voir deux de ses œuvres au musée d’Orsay dont un grand marbre intitulé Un secret d’en haut exposé dans l’allée centrale réservée aux sculptures monumentales.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Alors que vient de se terminer au musée Jeanne Rath de Genève et à la Fondation Beyerler à Bâle de grandes expositions faisant la part belle aux dernières œuvres de Gustave Courbet peintes pendant les cinq ans d’exil en Suisse, Paris prend le relai avec un événement original.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Charenton, 30 avril 1871

Me voici par le peuple de Paris introduit dans les affaires politiques jusqu’au cou. Président de la Fédération des artistes, membre de la Commune, délégué à la mairie, délégué à l’Instruction publique : quatre fonctions les plus importantes de Paris. Je me lève, je déjeune, et je siège et préside 12 heures par jour. Je commence à avoir la tête comme une pomme cuite.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

L’exposition Victor Hugo en exil, présentée au Musée des lettres et manuscrits de Bruxelles jusqu’au 29 mars, retrace l’itinéraire de l’écrivain proscrit, de Bruxelles à Guernesey, à travers des correspondances et des dessins exceptionnels.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Qui se souvient d’Auguste Bartholdi ? Qui reconnaît en lui le sculpteur de la statue de la Liberté à New-York et du Lion de Belfort ? Pourtant sa vie tient du roman. Il rencontre Garibaldi et participe aux combats de 1870 près de Colmar, sa ville natale, où un musée retrace sa vie.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Entré au musée d’Orsay en 1995, après plus d’un siècle de clandestinité, le célèbre tableau de Courbet a beaucoup fait parler de lui cet hiver.

Il a été l’objet de spéculations passionnées pendant le mois de février et, depuis, plus rien. Tout est parti d’une campagne de presse qui a culminé avec un article exclusif paru dans Paris-Match avec photo en couverture, sur un portrait de femme que son acquéreur présente comme le probable visage de L’Origine du monde.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Une souscription publique a été lancée par le conseil général du Doubs pour racheter Le Chêne de Flagey, œuvre majeure de Gustave Courbet.

L’appel aux dons a déjà permis de récolter la moitié des 4 millions d’euros nécessaires à l’acquisition de cette toile. Le Chêne de Flagey a été reconnu comme « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » par la commission consultative des trésors nationaux du ministère de la Culture. Le tableau, peint en 1868 par Courbet, représente un chêne massif planté à Flagey, près d’Ornans, où le père de l’artiste possédait des terres.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Cet alexandrin de Victor Hugo est souvent cité en référence à la Commune. En réalité, Hugo l’écrit en 1867, pendant son exil à Guernesey, pour déplorer la défaite de Mentana.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le 150e anniversaire de la publication des Misérables et le 210e anniversaire de la naissance de Victor Hugo ont suscité de nombreuses manifestations, notamment à Besançon qui projette d’ouvrir au public la maison natale de l’écrivain.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Une histoire courte, mais intense...

Dans un article publié dans Paris Obs (supplément du Nouvel Observateur) du 8 janvier 2004, Frédéric Gaussen ironise sur les " avant-gardistes " qui préféraient " révolutionner la peinture" plutôt que " peindre la révolution ". Il conclut un peu vite que " la Commune n’a pas produit de grandes œuvres ". Un jugement à l’emporte-pièce, vigoureusement démenti par l’exposition présentée récemment à l’Hôtel de Ville de Paris.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

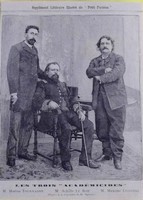

L’origine de l’affaire, dite « Les Trois Académicides », se trouve dans la candidature facétieuse du poète Achille Le Roy à l’Académie française dans le but de ridiculiser cette institution de vieillards vermoulus et réactionnaires grâce à la complicité de ses amis Marius Tournadre et Maxime Lisbonne.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Rodin est issu d’un milieu de paysans normands émigrés à Paris à la faveur de l’expansion industrielle naissante. Le jeune Auguste, né en 1840 rue de l’Arbalète, passe son enfance dans le quartier St Marcel non loin des Gobelins où travaillent de nombreux artistes et déménage souvent tout en restant dans les faubourgs de la rive gauche.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Dans une note du 27 juillet 1891, le savant Marey présentait à l’Académie des Sciences une réalisation de son disciple Georges Demenÿ. Cette machine figurait à la première exposition de photographie qui eut lieu au Champ de Mars en 1892.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Auvers-sur-Oise (Val d’Oise) célèbre le centenaire de la mort du Dr Gachet. On connaissait le collectionneur et le mécène, ami de Cézanne et Van Gogh. Il restait à découvrir son rôle de médecin dans la Garde nationale pendant le Siège et la Commune de Paris.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

C’est Bernanos qui parle [1] :

« Je ne sais pas si Hugo était très intelligent au sens où l’entendent ceux qui le croient bête, et je m’en fous. Il reste et restera notre grand poète national, parce que les plus futés comme les plus frustes se laissent prendre à ses vers ».

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

La Commune de Paris a ouvert les portes des Tuileries au grand public : cinquante centimes le prix du billet d’entrée. Cette initiative attire une foule immense curieuse d’admirer les richesses du palais.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Notre collaborateur et ami Georges Aillaud a fait récemment une bien curieuse découverte : un croquis de Verlaine, par lui-même, en uniforme de Garde national du 160ème bataillon.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

En 1863, au moment des dernières élections législatives du Second Empire, à Lyon, les Libéraux, conduits par les avocats Leroyer et Andrieux, dénoncent l’opposition molle conduite à Paris par Jules Favre et à Lyon par Hénon.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Julien Tanguy (1825 – 1894). Broyeur de couleurs de son métier, il a été de ce petit peuple parisien qui a su accueillir les nouveaux peintres au moment où les officiels et les amateurs s’en détournaient. Il avait vécu les journées glorieuses et sanglantes de la Commune de Paris. Il est envoyé à Satory, puis emprisonné à Versailles, il est transféré sur un ponton de la rade de Brest le 6 avril 1872. Il est jugé par le 4è Conseil de guerre de Versailles qui le condamne le 25 mai 1872 à un an de prison et deux ans de surveillance. Il, semble-t-il, compensait une utopie perdue, par sa bonté, soutenant les peintres miséreux, méconnus et souvent méprisés.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Au début du siècle dernier, sous l’impulsion de Gustave Geffroy, biographe de Blanqui, la section de Puget-Théniers de la Ligue des droits de l’Homme forme un comité pour l’érection d’un monument à la mémoire de Blanqui, dans sa bourgade natale.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Voilà un peintre qui a su faire parler de lui, qui a cherché à entrer en contact avec le public du Salon unique, ce salon dans lequel il était indispensable d’exposer pour vivre de son art. Médiatique, il l’a été bien avant que l’on invente ce mot. Ses oeuvres, sa personne ont été caricaturées, ses idées déformées, son action cachée, si bien qu’un siècle et demi après sa mort, il reste à découvrir comme cette œuvre intitulée « l’Origine du monde » qui sidère encore les visiteurs du musée d’Orsay.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

L’image chantée de certains événements perdure le plus souvent grâce à des couplets nettement postérieurs, mais qui s’identifient si parfaitement à cette période qu’ils lui sont fréquemment attribués ! Telle la chanson Les Canuts d’Aristide Bruant, d’un bon demi-siècle postérieure au soulèvement des canuts lyonnais.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

L'exposition qui vient de se terminer en 2011 était intéressante à plus d'un titre. D'abord pour les écrits, essentiellement les lettres de Louise Michel à Victor Hugo, dont les originaux sont conservés à la maison du poète, place des Vosges à Paris.

Sa première lettre, signée L. Michel Demahis, est envoyée depuis le château de Vroncourt (Haute-Marne), l'année de ses vingt ans, avec de longs poèmes qui la situent d'emblée dans une ambition d'écriture, avec la volonté de ne pas afficher d'abord son prénom féminin.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

L'auteur du Temps des Cerises, acteur de premier plan de la Commune de Paris, est venu deux fois à Châtellerault. En 1884, militant infatigable du mouvement socialiste, il fait le tour des usines. En novembre, on le voit à Angoulême, Poitiers, et à Châtellerault où il échange longuement des idées avec les ouvriers locaux.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

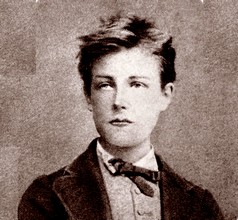

Une photographie inédite d’Arthur Rimbaud, âgé d’une trentaine d’années, prise à l’hôtel de l’Univers à Aden (Yemen) dans les années 1880, a été vendue le 15 avril 2010 au Salon du livre ancien à Paris. Elle avait été dénichée par deux libraires dans une brocante.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis propose (1) , du 9 octobre 2008 au 12 janvier 2009, une exposition d’œuvres choisies d’Honoré Daumier sur le thème du divertissement dans lesquelles le dessinateur caricature la mise en scène de la culture sous Napoléon III ou tout simplement le rapport du spectateur au spectacle.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

C’est le soir. Sous la tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite ; de son immense pipe s’échappe un filet bleu. (…) Tiens ! Un gros point noir semble arrêter l’index frétillant. C’est Paris.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le 26 février 1808, naissait à Marseille Honoré Daumier. La Bibliothèque nationale (1) célèbre ce bicentenaire par une passionnante exposition consacrée à l’œuvre lithographiée de l’artiste, présentée jusqu’au 8 juin.

Daumier fait ses débuts comme dessinateur politique dans La Caricature et Le Charivari, journaux d’opposition à Louis-Philippe, dirigés par Charles Philipon.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Un Enterrement à Ornans (1849-1850) marque la naissance de la peinture moderne en raison du thème humaniste et social, et l’abandon de toute évocation mythologique ou historique. La technique est révolutionnaire car Courbet introduit la profondeur par l’ombre, puis met de la lumière pour les faire apparaître.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

En 1871, quand éclate la Commune, le futur compositeur a neuf ans. Peu d’instruction traditionnelle : il va à peine à l’école. Ses parents, Clémentine et Manuel-Achille, ont fait faillite après avoir tenu un modeste commerce de céramiques et poteries. Devenu chômeur, le père prend un emploi d’ouvrier dans l’imprimerie Dupont qui débauche à son tour.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

On peut être un grand historien et ne pas bien comprendre ce qui se passe en son siècle. Ainsi de Michelet et de la Commune.

« On ne dispose pas, note Jean-Claude Caron (1), de lettres de Michelet produites sur le moment même (…) ».

Michelet s’exprime dans l’après-coup : sans réelle surprise, il fustige les barbares payés par Bismark, évoque « le monstre social que nous portons en nous ».

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Courbet et la Commune : Représentations photographiques, identification et mystification

Quelle a été la véritable implication de Gustave Courbet dans les événements de la Commune ? A-t-il participé à la destruction de la colonne Vendôme comme le suggèrent de nombreuses caricatures? Est-il ce curieux personnage en uniforme qui figure sur une photographie de la scène ? A-t-il ensuite été arrêté puis emprisonné sur la base de représentations truquées ? Entre rumeurs, affirmations péremptoires, photographies « d'après nature » et photomontages déjà très répandus à l'époque, la vérité est difficile à extraire du mythe, et certains détails des activités du peintre pendant la Commune restent flous.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

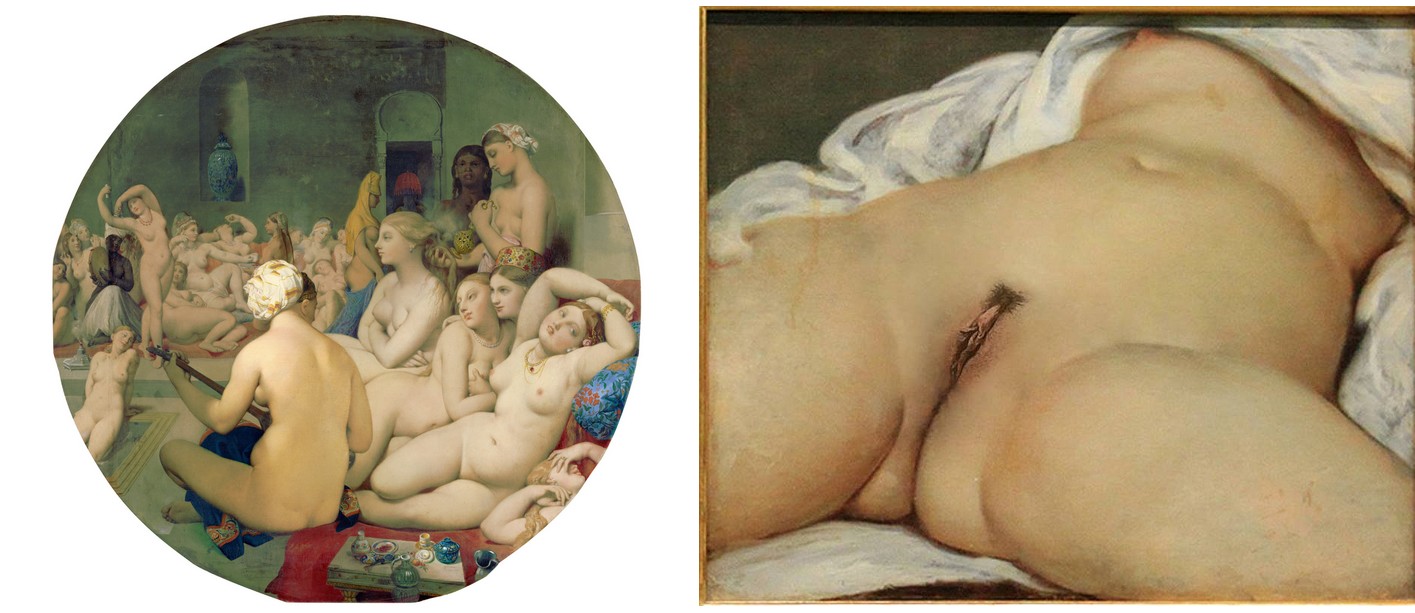

Régis Michel, lors de l’exposition au Musée du Louvre, réalisé sous le titre « Posséder et détruire », étudie dans le catalogue le « Bain turc » d’Ingres en se référant à l’analyse littéraire de Jean-Paul Sartre sur Gustave Flaubert dans « L’Idiot de la famille ». Le tableau d’Ingres s’inspire de l’Orient, lève fantasmatiquement les interdits sans abolir l’idée de propriété et d’enfermement ; haïssant les bourgeois, méprisant le peuple après 1848, le maître provoque le voyeurisme et le fétichisme du spectateur pour cultiver le saphisme (fantasme masculin de l’homosexualité féminine).

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Dans une lettre adressée à Agenor Bardous, datée du 19 juin 1871, Flaubert raconte sa journée au procès des Communards :

« Le spectacle d'hier m'a écœuré! Quels êtres ! Quels piètres monstres ! Mais quelle bonacité que celle des tourlourous qui les jugent ».

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Que les connaisseurs pardonnent aux profanes que nous sommes mais, lorsque notre estimé ami Marcel Cerf nous a remis la reproduction de cette toile, nous étions tous, au Comité de rédaction sous le charme de cette ferveur que l’artiste avait voulu nous faire partager et que nous découvrons.

Assez curieusement, les recherches pour expliquer cette toile n’aboutirent pas, si ce n’était pour nous apprendre que c’est le musée Tretiakov de Moscou qui la détenait.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Peintre et caricaturiste, Louis Alexandre Gosset de Guiness dit André Gill est âgé d'une trentaine d'années au moment où le Second Empire s'écroule et où la République qui lui succède va enfanter une révolte populaire. Et, il va traverser ces évènements non seulement à la façon de l'artiste décrivant son temps mais également en citoyen portant un regard «engagé», ce qui permet de mieux saisir les motifs et l'enchaînement des événements.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

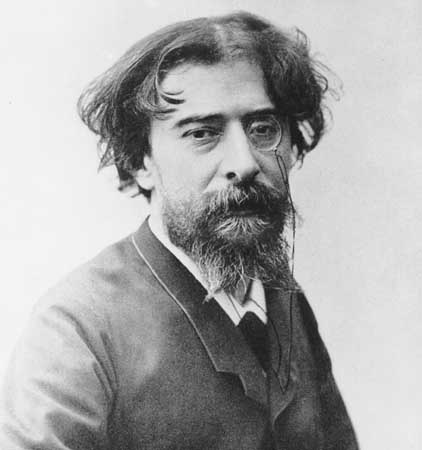

Alors que reparaissent ses œuvres, un petit rappel semble nécessaire... Alphonse Daudet, lui aussi, aimait cracher sur la tombe des Communards !

Fréquemment dans nos bulletins, nous avons eu l'occasion de dénoncer le comportement abject d’écrivains célèbres envers la Commune, justifiant, tout en l’exaltant, l’odieuse répression et ce parlons, bien après coup, tel Zola dans « La débâcle ».

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Émile Zola anti-communard ? Certains l’affirment avec des citations prises dans les romans de l’auteur l’immortel J’accuse. Cet article relance une affaire Dreyfus que l’État-major (beaucoup s’illustrent pendant la répression de la Commune) et les politiciens souhaitent enterrer à jamais.

Émile Zola anti-communard ? La réponse exige des nuances et il convient d’éviter les jugements définitifs.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Le dernier numéro de la revue Histoires Littéraires (11, juillet-août-septembre 2002), contient une étude pleine d’intérêt sur la vie et l’œuvre d’Hector France, due à la plume de M. René Fayt, bibliothécaire à l’université libre de Bruxelles, étude qui ne saurait laisser indifférents les Amis de la Commune.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Il y a cent ans, en 1902, mourait Émile Zola. Si tout le monde connaît ses romans imprégnés de socialisme, on sait un peu moins que pendant la Commune il était journaliste à Versailles, ayant épousé les thèses versaillaises.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Grâce à notre ami Patrick Fonteneau de Saint-Pierre-des-Corps, nous avons pu mettre à la bibliothèque de l'Association L'almanach de la question sociale et de la libre pensée de 1891. Parmi de nombreux textes passionnants, retenons cet article de Léon Cladel sur les causes de la « folie » d'André Gill. L'auteur d'INRI, dont nous avons signalé la première publication intégrale aux « Éditions de Lerot », rends hommage à André Gill, le caricaturiste de talent participant à la Commune. C'était il y a cent-onze-ans.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Il existe des œuvres que le mauvais vouloir de certains hommes prédispose à les déconsidérer en employant la technique de la terre brûlée voire de l'oubli utilisé comme argument majeur.

Mais c'est sans compter avec la ténacité d’autres hommes qui, eux, ne cherchent pas à masquer le rôle des acteurs de la Commune, mais bien de montrer leur importance par des hommages que leur action suscita, ainsi que du respect de la vérité en quelque domaine que ce soit.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Aujourd'hui encore, aucun témoignage et aucun écrit ne peuvent affirmer ou réfuter la présence de Rimbaud à Paris durant la Commune. Une certitude, c'est la présence de Rimbaud à Paris, à la veille de la Commune, entre le 25 février et le l0 mars 1871 ; le poète en parle longuement dans un courrier date du 17 avril adressé à Paul Demeny. La Commune est proclamée le 18 mars, le 21 mai, les Versaillais occupent Paris et font la chasse aux Communards.

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Juin 1871 : Paris retentit encore des salves des fusillades de mai. Echappé au massacre, recherché, Eugène Pottier, élu du deuxième arrondissement, écrit, dans une mansarde, L’Internationale. C’est encore un poème; il deviendra le chant de lutte du prolétariat grâce à la musique d’un ouvrier : Pierre Degeyter (1).

Si ces faits sont connus, les rebondissements du long conflit qui opposa Pierre Degeyter à son frère Adolphe revendiquant tous deux la paternité de la partition de L’Internationale, le sont moins (2).

- Détails

- Catégorie : Les artistes et la Commune

Avec la chute de l’Empire, la plupart des républicains adoptent la Marseillaise et le Chant du départ, bien que les bonapartistes n’aient pas hésité à les utiliser juste avant et pendant la guerre pour galvaniser les énergies.

Dernières publications sur le site

-

L’ASSOCIATION DES COMBATTANTS DE 1871 AU TOURNANT DU SIÈCLE 1880-1905

En septembre 1905, naît la Fraternelle, société renommée des anciens combattants de la Commune, après vingt années d’instabilité. Malgré...

-

VICTOR BUURMANS

« Tous les amis de Buurmans ont senti qu’ils perdaient en lui un homme de valeur exceptionnelle», écrivit de Bruxelles, le 14 février 1900, Élisée...

-

L’ITINÉRANCE MUSICALE DE FRANCISCO SALVADOR-DANIEL, MUSICIEN, COMMUNARD ET PIONNIER DE L’ETHNOMUSICOLOGIE

Francisco Salvador-Daniel est né à Bourges le 17 février 1831. Ses parents avaient fui l’Espagne, où son père, Don Salvador, avait servi en tant que...

-

SUITE À UNE LETTRE… JULES ANDRIEU 1838–1884

Une lettre fut adressée par Arthur Rimbaud, le 16 avril 1874, à Jules Andrieu. Extraite de son fonds d’archives, elle parut en 2018 dans la revue...

-

À PROPOS DU COURRIER D’UN LECTEUR

Jérôme Reese, lecteur très attentif, nous a envoyé une contribution à l’article paru dans le numéro 93 de La Commune, notre bulletin, sur...

-

EXPOSITION À VENIR

Maximilien Luce, l’instinct du paysage, tel est l’intitulé de l’exposition qui aura lieu au musée de Montmartre du 21 mars au 14 septembre 2025....

-

Notes de lecture 2ème trimestre 2025

Nouvelles Calédonies, Du Temps des cerises au Temps des letchis, éditions Maïa, 2024 Les Seigneurs de Paname, Noël Carle, Ed. Maïa, 2024 Le grand...

-

Répression de la Commune de Paris 1871 - Petit dictionnaire des enfants emprisonnés.

Incarcérés pendant quelques semaines, quelques mois ou déportés à l'autre bout du monde durant des années, des milliers d'enfants furent arrêtés à...

-

Les inconnus de la Commune

Le beau livre “Les inconnus de la Commune”, Celui qui devait être disponible en juin vient d'arriver au local.

-

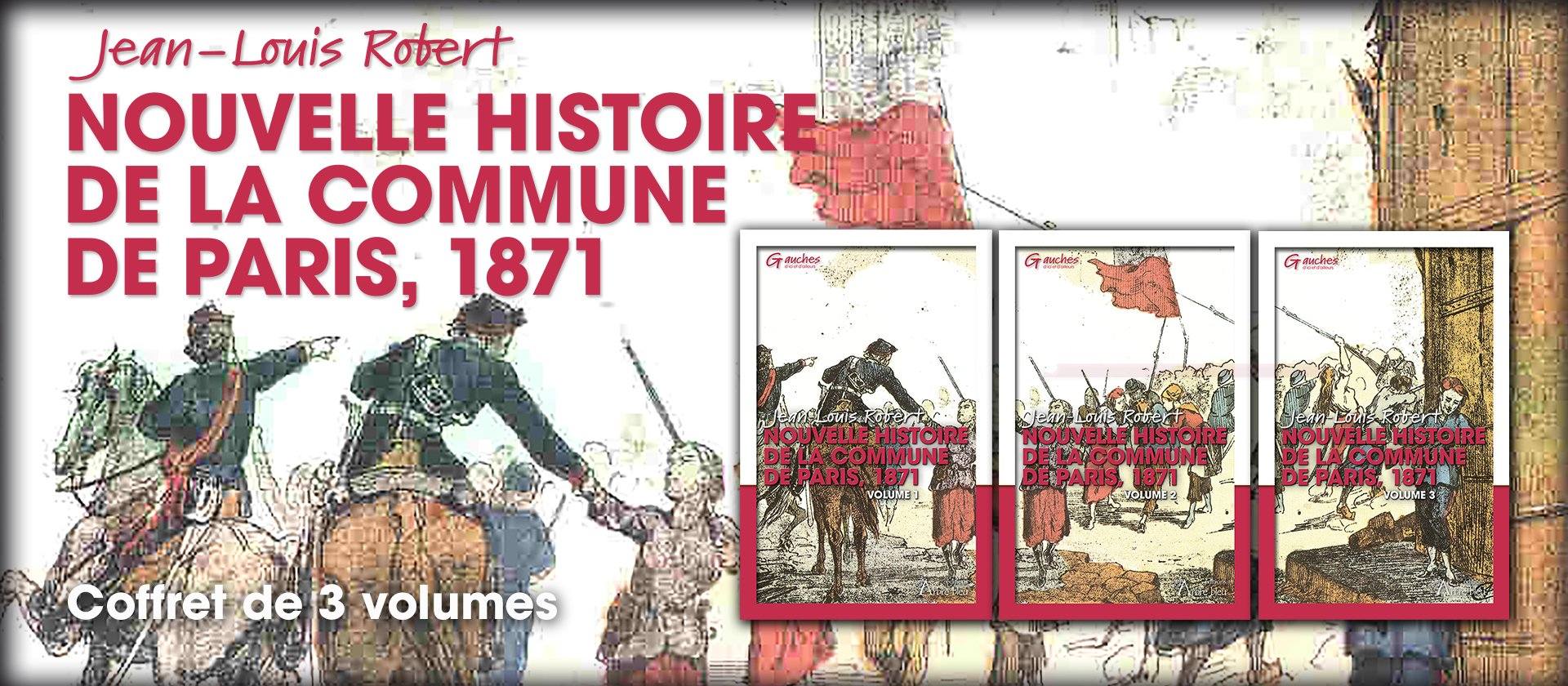

Nouvelle histoire de la Commune de Paris, 1871 - Index des noms et adresses, annexes

Index des noms de personnes Index des adresses citées Les annexes

-

La bibliothèque de l’Association

Notre bibliothèque est une richesse pour tous nos adhérents et s’avère incontournable pour celles et ceux qui désirent étudier ou approfondir leurs...